促进我国工业机器人产业化的战略思考

工业机器人是先进制造业中不可或缺的重要装备,是衡量一国制造业水平的重要标志。工业机器人不仅能够大大提高一国制造业的自动化水平,而且其本身也能够发展成为一项重要的装备产业。目前,各国都加快了工业机器人的产业化进程。可以肯定的是,随着欧美国家“再工业化”的兴起,以工业机器人为代表的高端智能制造必将成为未来各国竞争的主要方向。如何顺应并把握这一趋势,对我国实现工业转型升级、发展先进制造业意义重大。

一、全球工业机器人产业发展现状及趋势

1959年美国Unimation公司研制出人类第一台机器人,经过五十多年的发展,工业机器人已经成为柔性制造系统(FMS)、自动化工厂(FA)、计算机集成制造系统(CIMs)最重要的自动化工具。

(一)工业机器人全球销量增长迅速,但密度分布差异化明显

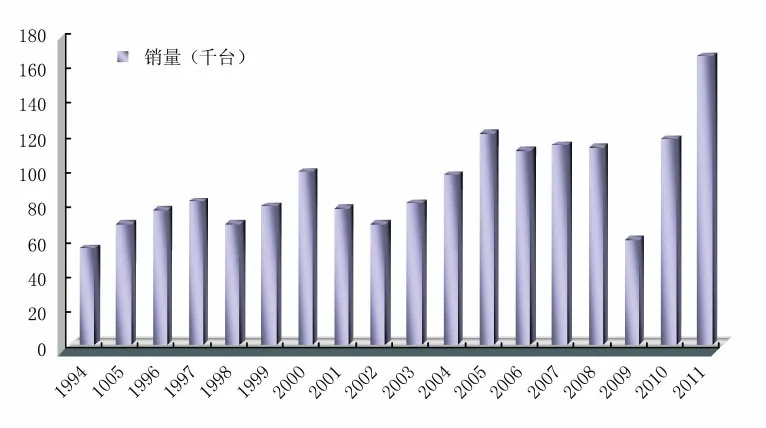

截止到2011年底,全球工业机器人保有量在230万台以上。图1为1994~2011年世界工业机器人销量情况。从图中可以看出,2009年受全球金融危机的影响,工业机器人销售量骤减,同比下降47%,仅6万台。但是2010年机器人的销量强势反弹,达到11.8万台,比2009年增长96.7%。2011年工业机器人的销量更是创下历史纪录,达到16.5万台。据国际机器人联盟的预计,2012~2014年工业机器人将继续保持迅猛增长的势头,年增长率将在6%以上。

图1 1994~2011年世界工业机器人销量情况

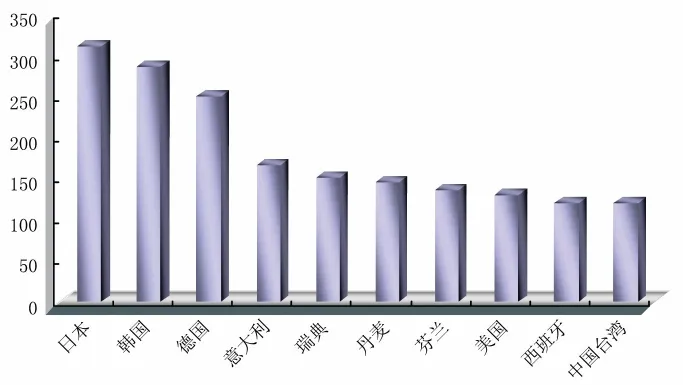

但是各国的工业机器人密度差异较大。国际机器人联盟将机器人密度定义为:以机器人使用数量除以该制造业10,000个员工人数,也就是该产业每一万个员工中使用多少台机器人。图2为2010年部分国家(地区)工业机器人密度,从图中可以看出:2010年全球产业机器人的平均密度是51台。其中,日本以306台排名世界第一,韩国以287台位居世界第二,中国台湾地区123台排第十名,前十名都是老牌工业发达国家(地区),发展中国家基本都低于20台。中国大陆仅为15台,大大低于平均之下,与发达国家的差距明显。

图2 2010年部分国家(地区)工业机

(二)少数工业发达国家垄断核心技术,发展中国家产业受制于人

经过多年的发展,工业机器人技术在发达国家已逐步走向成熟,成为一种可供工业使用的标准化设备。现阶段,世界上生产工业机器人较多、技术水平较高的地区有:日本、欧洲、北美。其中,日本和欧洲的产品无论从数量还是种类都占据了主导地位。日本被称为“机器人王国”,自1968年从美国引进机器人及其相关技术之后,就开始了自主研发和生产机器人。经过40余年的发展,日本工业机器人领域出现了FANUC、安川、川崎、OTC、松下、不二越等国际知名品牌,技术领先,质量可靠。欧洲的德国、瑞典、意大利、西班牙等老牌工业国家,也由于本国劳动力成本偏高等原因,其国内市场需求较大,从而大大促进了工业机器人的发展和核心技术的研发,因而也形成了一些比较有国际影响力的工业机器人公司,比如瑞典的ABB Robotics、德国的KUKA、意大利的COMAU及奥地利的IGM公司等。

与发达国家的工业机器人发展水平相对照,发展中国家的工业机器人基本都依靠进口,自主研发能力差,技术水平低,无法形成产业化,也没有具有国际竞争力的工业机器人品牌。

(三)工业机器人应用行业从传统行业向高新技术领域拓展

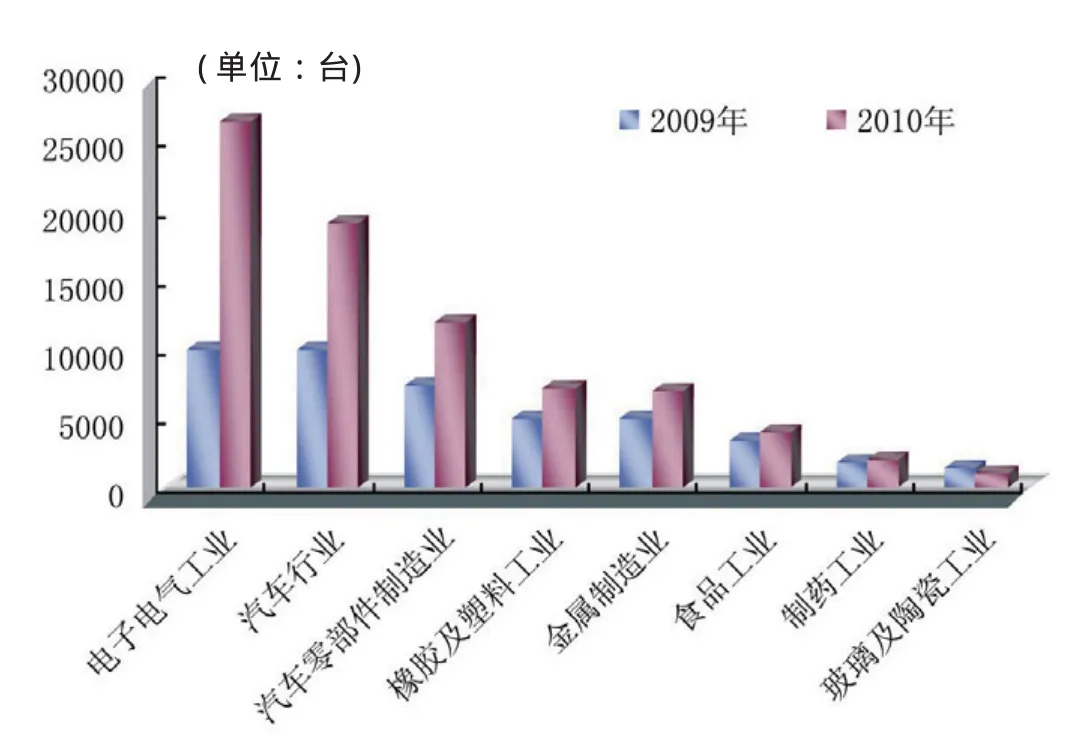

汽车行业一直是工业机器人的购买主力,2010年大约有70%的工业机器人被销往汽车工业领域。电子行业是工业机器人强势增长的第二大驱动力,2010年销售到电子行业的工业机器人占到26%。其他行业诸如橡胶及塑料工业、金属制品等行业也有较快的增长。

进入21世纪以后,工业机器人的应用范围越来广,不仅仅局限于汽车、电子工业、金属制造等传统领域,而且在未来还将向光伏产业和智能电网等高新技术领域拓展。图3为2009~2010年制造业各领域对工业机器人需求情况。从机器人在各行业的分布趋势上看,随着未来几年传感技术、激光技术、工程网络技术的发展,工业机器人在传统工业领域以及高新技术领域的应用率都将越来越高。

图3 2009~2010年制造业各领域对工业机器人需求情况

二、我国工业机器人产业发展面临的主要挑战

我国工业机器人研究开始于20世纪70年代,经过近几十年的发展,目前已经具备了一定的产业化基础。特别是随着我国工业转型升级的不断加速,生产方式也必将向智能化、自动化和信息化方向发展,机器人产业的市场肯定会越来越大。从每年的销售增量看,按照每年平均增长2万台、每台6万~8万美元的单价计算,中国工业机器人平均每年的市场需求为12亿~16亿美元,约合75亿元人民币以上,市场潜力巨大。从工业机器人的拥有量看,如果在二十年内达到日本目前机器人拥有水平,则其市场容量至少达1200亿元人民币,市场前景非常广阔。但是,迄今为止,我国工业机器人尚处于产业化初级阶段,面临一系列严峻的挑战,主要体现在以下四个方面。

(一)我国工业机器人数量增长迅速,但整体保有量和密度仍远低于工业发达国家

我国工业机器人数量增长迅速。2000年我国仅拥有3,500台机器人,到2005年增加到7,000台,但是到了2011年末我国运行中的工业机器人总量已经接近7.5万台,从2000年到2011年的复合增长率高达32.13%。中国2011年新增2.26万台机器人,增速高达51%。中国的工业化转型升级大大加速了机器人产业的发展,据国际机器人联盟的预测,2014年中国将成为全球工业机器人的最大拥有国。但是,2011年中国工业机器人的保有量为74,918台,而同期日本这一数字高达382,628台,中国连日本的零头都不到,差距明显。

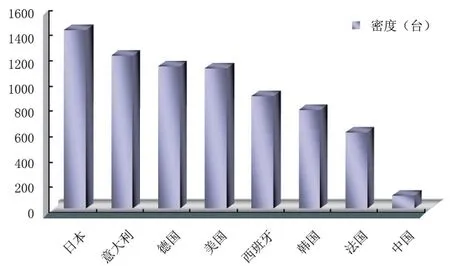

另外从工业机器人密度看,2010年我国工业机器人密度为15台,远低于51台的全球标准,更是远远低于306台的日本。汽车行业是工业机器人密度最高的行业,从汽车行业工业机器人密度看,我国与工业发达国家也存在明显差距。图4为部分工业发达国家和中国的汽车机器人密度。从图中可以看出,2010年,日本的汽车工业的工业机器人密度仍然最高,多达1,436台。其次是意大利为1,229台,德国1,130台,美国1,112台。虽然我国汽车行业的工业机器人密度从2006年的35台增长到2010年的105台,但与日本等国家的汽车机器人密度相差还很大。

图4 部分工业发达国家和中国的汽车机器人密度

(二)我国工业机器人政策支持体系不健全

工业机器人作为智能高端产业,在产业发展初期需要政府的大力支持。从“七五”至今,国家每年都给予工业机器人宏观上的支持。2012年国家更是颁布了《高端装备制造业“十二五”发展规划》和《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,两大规划都规定国家将对智能制造和工业机器人予以大力支持。

但是到目前为止,国家尚未建立起健全的工业机器人产业化的政策支持体系。这主要表现在:一是政府的相关扶持政策更多的是宏观方面的,缺乏对于行业和相关产业的具体扶持政策;二是政府对工业机器人的研发投入主要集中在高校等科研机构,产业化应用和转化率较低;三是缺乏对于工业机器人教育的支持,不能保证高端专业研发人才的持续供应。

(三)我国工业机器人产业核心技术相对落后,进口依赖性大

经过几十年的研制、生产和应用,我国工业机器人在研发水平上有了长足的进步。对于弧焊机器人、点焊机器人等相对简单的机种,已经基本掌握了相关的设计制造技术,解决了控制、驱动系统的关键技术。

但是中国工业机器人的起步较晚,核心技术落后于发达国家,关键元器件仍然无法实现完全国产化。工业机器人的成本主要由控制器、伺服系统、减速器、机械本体四部分构成,其中能够实现国产化的只有机械本体,只占到总成本的15%,其余的关键元器件都需要进口。即便是能够实现自主生产的零部件,也由于在质量、产品系列以及批量化生产方面与国外产品存在巨大差距,使得竞争力下降。技术差距使得国内机器人的质量可靠性不及外国产品,关键元器件依赖进口又使得国内机器人的成本居高不下,两方面互相影响,使得国内机器人产业无法形成良性的市场规模。

(四)我国工业机器人市场驱动力不强,产业化进展缓慢

长期以来,由于我国人口众多、劳动力价格低廉、生产力水平相对落后,使得劳动密集型产业成为制造业的主导产业,高智能的工业机器人没有应用和发展的空间,这大大降低了工业机器人的市场需求,使得我国工业机器人不具备产业化的市场驱动力。

另外,由于发展较晚,我国工业机器人产业尚未形成统一的产业标准和相关的技术应用平台,各行业、各企业存在单打独斗的现象,因而难以控制质量,也难以实现批量生产。加之受到技术和成本的约束,国内一直没有发展起有影响力的机器人品牌,缺乏品牌认知度。这使得国内机器人产业在发展的初级阶段就受到国外技术成熟且价格更低的机器人的排挤,产业化道路异常艰难。

三、我国发展工业机器人产业化战略思考

在当前中国工业转型升级以及欧美发达国家企图用工业机器人围堵中国制造的大背景下,只有大力发展有自主产权的工业机器人产业,促进其产业化进程,用国产机器人武装制造业,才能实现工业大国向工业强国的转变。为此我国应该至少从以下三个方面努力。

(一)将发展机器人上升到国家战略高度,并制定具体的扶持政策

一方面,政府应该从长远角度制定工业机器人的整体发展战略,促进机器人产业形成跨行业的综合产业链;另一方面,在遵循整体的战略规划的同时,政府要制定具体的、切实可行的产业政策。具体来说,一是在财税扶持上,加大对于工业机器人自主创新的所得税的抵扣力度,制定相关的减税以及出口退税政策,给予工业机器人产业宽松的财税环境;二是在投融资扶持上,加大对于工业机器人产业的信贷扶持力度,对于大量使用工业机器人的大型项目进行贷款优惠,尽快建立工业机器人产业的无息贷款制度;三是在贸易政策扶持上,调整进出口政策,提高工业机器人整机的进口税,限制工业机器人整机的进口,为国内机器人产业创造市场需求。产业政策的最终目标是要引导企业向积极开发和应用工业机器人的方向发展,鼓励国内机器人产业的自主创新。

(二)继续加大工业机器人技术专项支持力度,建立以企业为主体的产学研联盟

政府应继续加大对重大科技专项的扶持力度。尽快突破电机驱动器、高精密减速器、机器人专用多轴控制器等关键元器件的生产制造技术,加快国产化进程,从而提高国产机器人的技术水平并降低相应的成本,为国内机器人的产业规模奠定基础。

建立以企业为主体的产学研联盟,形成强大的研究、开发和应用链条。 同时要注重强化企业的产业化主体地位,加大对于那些有明确研究应用目标的机器人企业的扶持力度,同时鼓励其充分利用科研单位的研究成果,建立合理的技术开发和应用激励机制,将科研单位的研发和企业的应用以市场化的方式结合起来,实现资源的最佳配置。

(三)以市场需求为导向,为工业机器人产业化提供强大的市场驱动力

随着我国经济增长方式的不断转变,从长远看,以工业机器人为代表的高端制造业势必有着巨大的市场需求。当前形势下,重点突破汽车行业和电子产品行业的机器人应用是当务之急,这不仅符合我国汽车行业和电子电机行业的特点及行业发展现状,也与全球工业机器人产业的发展趋势相一致。

因此,当前应集中主要技术和资金力量,重点突破这两个行业的工业机器人的规模化开发,以此带动机器人相关零部件生产企业的积极性,形成良性的上下游的市场互动,进一步创造和扩大市场需求。为此,国家有必要出台更加细化的针对行业的工业机器人扶持政策,进一步释放两个行业对工业机器人的市场需求,待时机成熟时再扩展到其他行业,从而加速工业机器人的产业化进程。