国际产业转移对中国产业结构升级的影响度与承接模式研究

一、国际产业转移推动世界和我国产业结构演进的历程与新动向分析

(一)国际产业转移推动世界产业结构演进的历程分析

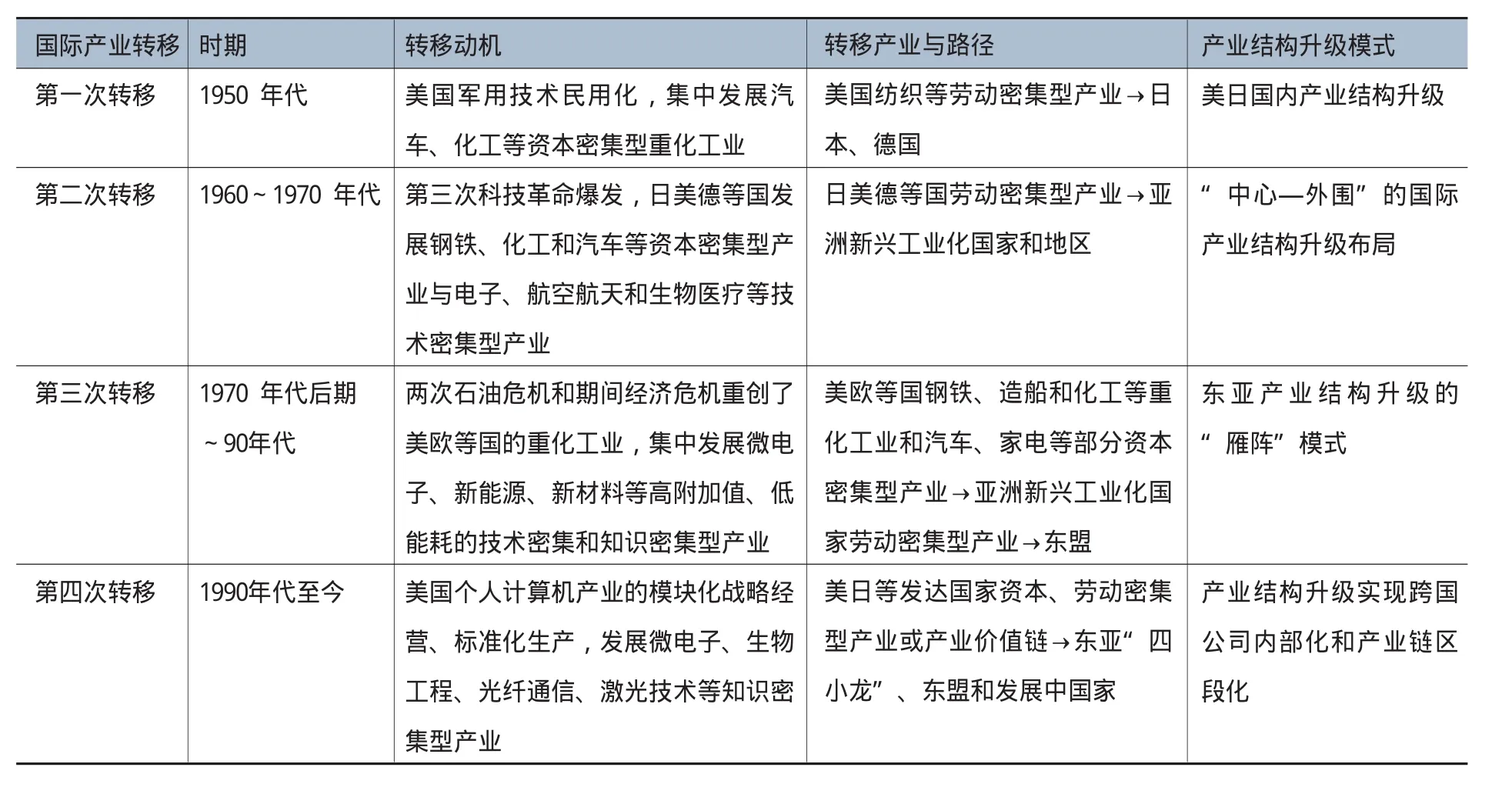

自20世纪50年代以来,四次大规模的国际产业转移有效推动了国际产业结构“雁阵式”升级。具体而言,20世纪50~80年代呈现出移出国向移入国“垂直转移”的总体特征,表现为先“劳动密集型产业”、后“资本密集型产业”、再“技术密集型产业”的逐级梯度转移与承接;20世纪80年代至今呈现出移出国向移入国“价值链转移”的总体特征,表现为依托跨国公司内部产业价值链区位配置,主要采用生产外包和兼并重组等手段,从生产环节向服务链条延伸跨越的转移与承接。

深入分析国际产业转移推动国际产业结构演进的历程可知,产品创新生命周期是国际产业转移的内因,技术垄断优势和区位要素资源优势是国际产业转移的实现条件。移出国通过转移劣势产业或产业链上的非重点环节实现国内产业结构的优化升级,同时,移入国通过汲取产业外部区域相对优势实现国内产业结构的优化升级,最终实现国际生产要素的效用最大化和移出国、移入国产业发展的双赢。

表1 国际产业转移推动世界产业结构演进的历程

尤其对于移入国,承接国际产业转移对力促本国产业升级的优势集中体现在以下三点:一是通过产业溢出正效应的充分运用,实现国内相关产业的技术改造和管理升级,同时,在进行本土适应性改造的基础上,催生新型产业,有效提升创新活力。二是通过高质量生产要素的跨区域投资,引进具有高技术含量的固定资产投资,为硬技术的再创新和软技术的物化培育提供良好时机,有效解决移入国“双缺口”的产业瓶颈。三是通过本国产业结构与国际产业结构的双向衔接,在产业全球升级的契机下,实现国内与国际产业结构的互动升级,有利于充分利用全球化的发展环境,逐步提升承接高端产业转移的能力,着力培育本国的低端转出产业,实现产业良性升级模式。

(二)国际产业转移推动我国产业结构演进的历程分析

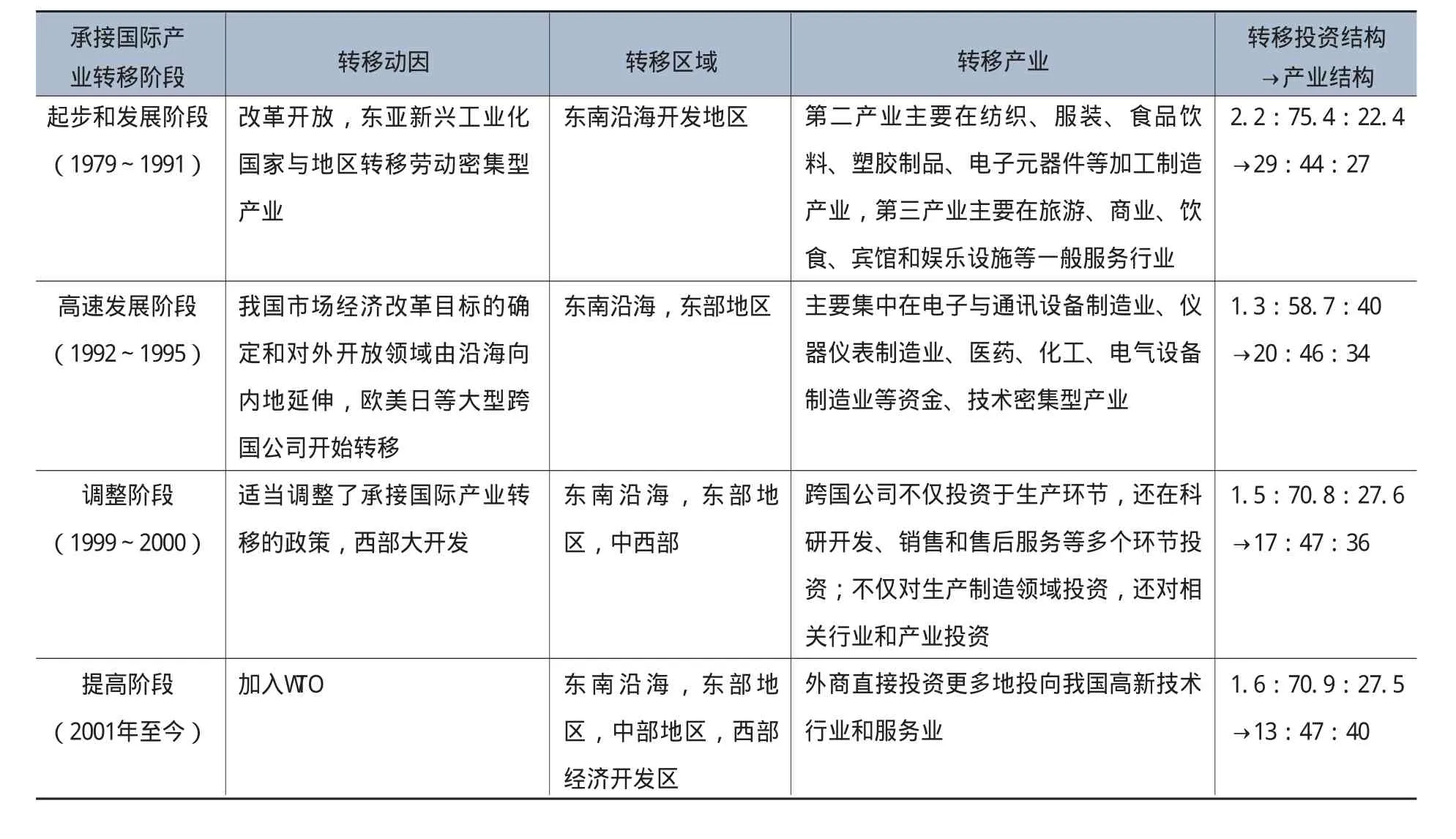

我国承接国际产业转移始于改革开放之初,伴随着第三次大规模国际产业转移后期以来世界经济发展的跌宕起伏,我国承接国际产业的内部环境从制度性障碍与区域级差深重,发展到如今引领第四次国际产业转移承接梯队,形成沿海、东部、中西部三大产业转移承接“雁阵”;我国承接国际产业转移的来源区域从以东南亚、东亚新兴工业化国家为主,发展到如今精准定位欧美日等发达国家;我国承接国际产业转移的产业层级从低层次传统落后产业,发展到如今高端产业整体价值链。从承接国际产业转移的内部环境、来源区域和产业层级综合来看,积极承接国际产业转移确实对推动我国产业结构演进起到了良好的推动和促进作用,到目前为止,其对提升我国产业结构升级作用仍然以正面效应为主,今后仍然应当继续加大承接高端国际产业转移的力度。

表2 国际产业转移推动我国产业结构演进的历程

通过对比分析国际产业转移与我国产业结构演进历程可知,改革开放以来,伴随着经济体制改革的深度推进,我国实际承接国际产业转移的能力和水平获得了明显提升,在这一过程中,经历了“起步和发展阶段”的谨慎探索,“高速发展阶段”的大规模引进,“调整阶段”的导向思考,以及“提高阶段”的高端定位,其间主要承接特征体现在以下两个方面。

第一,第二产业在我国承接国际产业转移过程中始终居于主导地位。鉴于受到我国改革开放长期对外经济政策导向的重要影响,第二产业在引进外资和使用外资方面一直以来均居于三次产业的首位。从实际利用FDI总额情况看,1997年~2011年,第二产业实际利用FDI累计总额占同时期国内全部实际利用FDI总额的53.87%,而同时期第一产业和第三产业分别占到1.17%和44.96%,即超过半数的外资被第二产业吸收。从转移投资结构看,除1992年~1995年间出现低谷外,第二产业在三次产业中所占的转移投资结构比重基本保持在70%左右。可以说,第二产业是我国承接国际产业转移的最主要获利产业,大量外资的产业发展运用,极大地推动了第二产业的快速发展。

第二,第三产业是未来我国承接国际产业转移的发展重点。新世纪以来,随着生产性服务业的蓬勃发展和第二产业跨国公司价值链的深度延伸,第三产业已经成为全球经济发展的新焦点。我国顺应形势发布了鼓励国际资本参与第三产业发展的一系列相关优惠政策,使得国际第三产业向我国进行产业转移的步伐明显加快。从外商直接投资情况看,1997年~2011年第三产业外商直接投资额年增长率超过10%,当前,第三产业外商直接投资额与第二产业的已基本相当。从转移投资结构看,第三产业在三次产业中所占的转移投资结构比重保持了持续上升,从改革开放初期的27%,提升到当前的40%。就第三产业内各细分行业而言,房地产业的外商直接投资比重最高,2012年已经达到45%左右,而当前信息传输、计算机服务和软件业、租赁和商务服务业等新兴服务业虽然外商投资比重仅在10%左右,但上升空间巨大,已经发展成为外资在华投资的新亮点。

(三)国际产业转移推动世界产业结构演进的新动向分析

随着新一轮世界科技浪潮的蓬勃兴起和全球金融危机的持续发酵,全球产业布局呈现出区域大幅度结构升级与调整的显著变动态势,由此衍生出全球新一轮国际产业转移高潮。相比之前四次大规模的国际产业转移,当前新一轮的国际产业转移具有以下三大特征。

一是更加注重承接效率。随着全球资本运用效率的日益提升,国际产业转移的承接效率要求也随之显著提高。作为产业的移出国,产业在移出过程中的成本被最大幅度压缩,并要求移入国落地后的产业在最短时间内快速恢复其在移出国国内原有的生产效率。这就要求待移入国在承接相关产业前,必须提前做好各项生产要素的前期准备工作,即劳动力相对充裕且具备一定的经验,资本相对稀缺且配套、到位能力强,技术相对匮乏且模仿、再创造能力强。因此,广大发展中国家承接新一轮产业转移的启动成本明显提高了。经过改革开放30多年的积淀,当前我国已经成为跨国公司价值链转移的重点区域。在最新的美国《财富》杂志排名的世界500强企业中,已经有400多家跨国公司投资的2000多个项目落户我国,从单纯的成本优势提升至生产要素效率优势必然是今后我国承接国际产业转移的发展趋向。

二是更加注重产业转移结构高度化。上世纪50年代以来,随着国际产业转移规模的日益扩大,进行国际产业转移的产业结构也在逐渐向高端演进。同时,在“组团式、产业链、价值链”等转移趋势的带动下,当前已经形成了兼并、收购、合资、独资和非股权安排等产业转移方式和投资方式多样化并举的产业转移格局。由此,依托制造业的生产性服务业,伴随产业价值链的转移,逐步成为国际产业转移的宠儿,房地产业、贸易服务业、金融保险业、高技术产业、信息业、电讯业等日益成为国际产业转移的重点领域。同时,在生产性服务业国际产业转移的推动下,单纯的生产制造转移承接扩展到采购、研发、管理、售后等的链式转移承接。

三是更加注重转出产业与转入产业的双向选择。新世纪以前的国际产业转移是以转出国为主体的产业活动,转出国完全根据自身产业结构升级的需要,安排低端产业的转出和趋向,转入国并不具备对等的话语权。但新世纪以来,随着发达国家陷入金融危机持续发酵效应的泥潭和发展中国家经济实力的崛起,转入国已经具备了一定的国际产业转移话语权,通过充分利用自身的资源禀赋优势,转入国对转出国的产业转移提出了详细的技术、管理、环保等要求,在保护自身权益的同时,实现产业转移溢出效应最大化,有效提升转入国相关产业生产要素的综合素质。

二、国际产业转移对推动我国产业结构优化的实际效果分析

(一)国际产业转移对我国产业结构优化的贡献度分析

本文选取1999年~2011年《中国统计年鉴》相关数据,设置我国三次产业年度增加值GDP1、GDP2、GDP3为被解释变量;设置三次产业年度实际利用FDI总额FDI1、FDI2、FDI3为解释变量1年度FDI总额数据为当年人民币兑美元汇率(年平均价)测算数据。。使用Eviews6.0软件,通过定量分析说明在我国承接国际产业转移过程中,FDI对我国产业结构优化的实际效用。

1.相关性分析

通过软件测算,三次产业增加值与其实际利用外资金额的相关系数分别为:0.639、0.636、0.983,统计结果表示,我国三次产业实际利用FDI与其产值之间存在较强的正相关关系,由此可知,FDI的利用对我国产业结构变动影响显著。

2.FDI对我国产业结构优化的贡献度分析

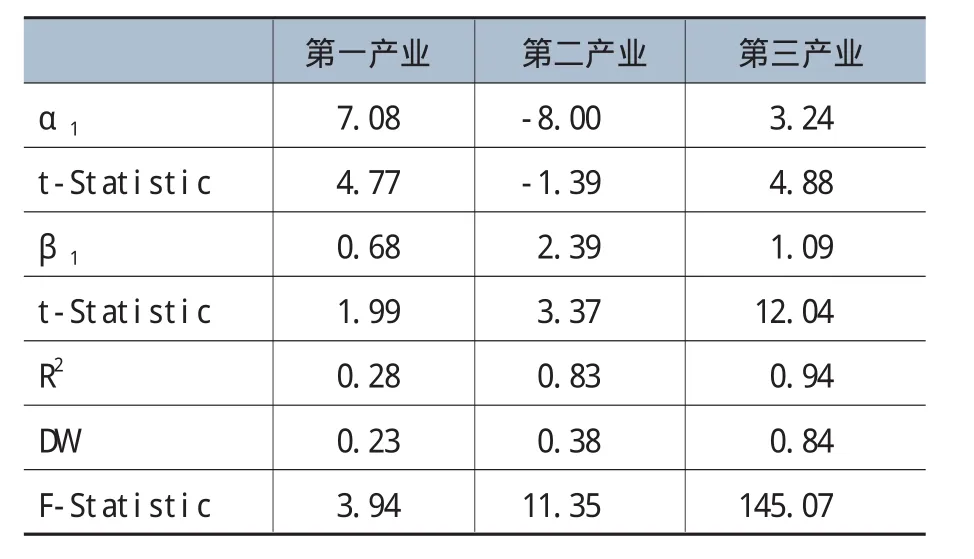

本研究采用“FDI对三次产业的贡献度”表示“我国承接国际产业转移对三次产业发展的实际效用”。而FDI对三次产业的贡献度具体化为FDI对不同行业增加值的贡献水平。本文运用柯布—道格拉斯生产函数的方程形式,来考察国际产业转移在FDI导向下对中国三次产业结构优化的贡献度。设置第i产业增加值GDPi的对数1nGDPi为被解释变量,第i产业实际利用外商直接投资额FDIi的对数形式1nFDIi为解释变量,构建对数回归方程:

在方程中,β为回归系数,表示FDI投入的报酬率,即FDI的投入每增长1%,GDP增长β%;α为常数项,表示除去FDI之外的其他所有要素投入对GDP的影响,且其他要素制约着FDI要素投入对GDP增加值贡献的整体水平。采用最小二乘法(OLS)对方程作回归统计分析,得到结果如表3所示。

由表3可知,第一产业的方程可决系数R2较小,检验模型的拟合优度不高,说明第一产业GDP与FDI之间的对数回归模型关系不是很强,不能很好地描述第一产业FDI对GDP的促进作用;第二产业和第三产业的模型拟合优度都比较高,可以较好地描述FDI与GDP之间的关系。从三次产业的F值来看,FDI在第一产业中的投资额对我国第一产业GDP结构影响并不显著,在第二、三产业中的影响比较显著。由β1的数值可知,FDI在第一产业的贡献度最低,第一产业实际利用外资每增加一个百分点,每一产业产值增加0.68个百分点;FDI对第二产业的贡献度大于第三产业,实际利用外资每增加一个百分点,第二产业产值增加2.39个百分点,而第三产业为1.09个百分点。

表3 1999年—2011年FDI对我国产业结构优化的贡献度

(二)国际产业转移对我国产业结构优化的产业关联效应分析

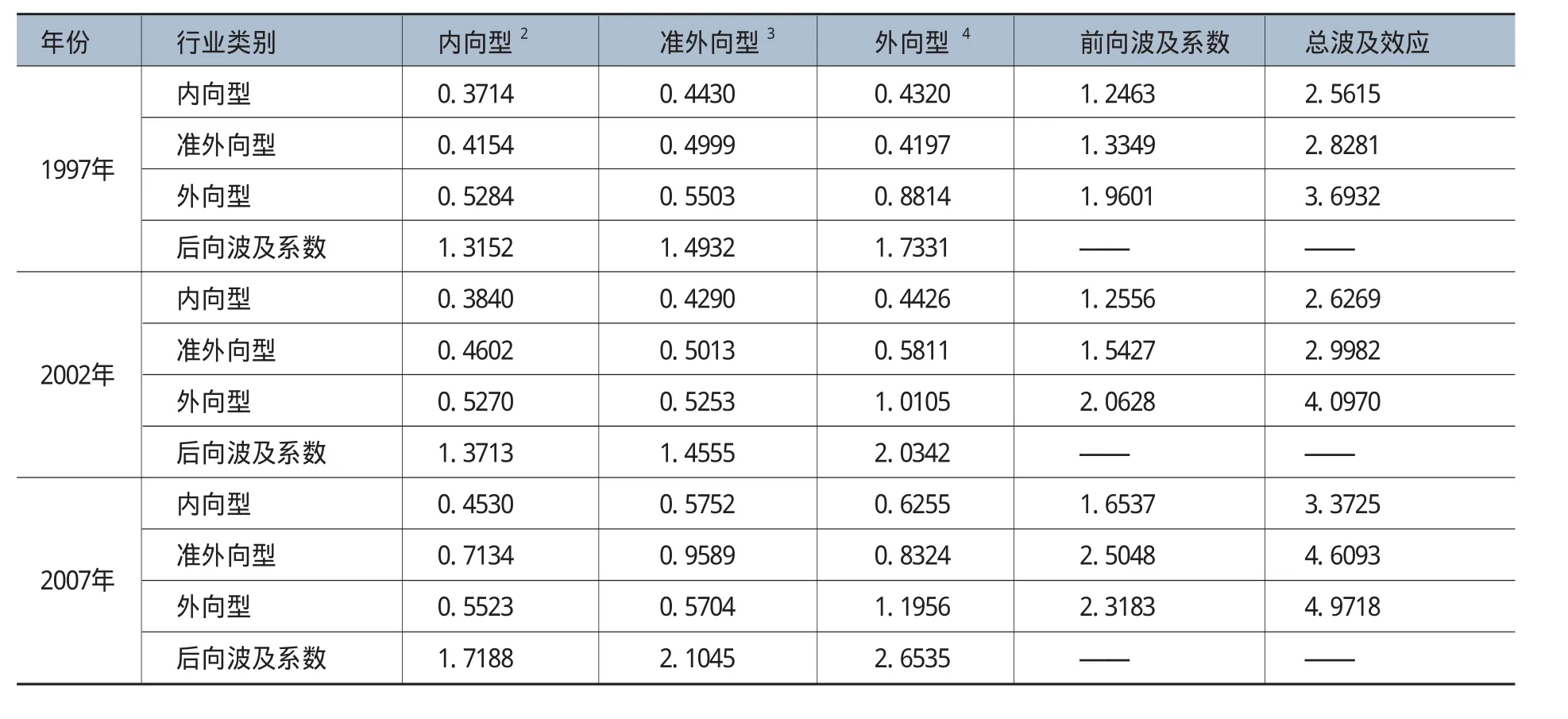

在不考虑价格变动因素的前提下,本文首先对各细分产业按照开放度进行产业归类,其次通过对我国投入产出表中已归类产业的完全消耗系数矩阵进行产业间关联度系数测算,得到产业间关联度系数矩阵(见表4),从而说明国际产业转移对我国三次产业优化的产业关联效应。

表4 基于投入产出表的各年份中国不同开放度产业完全消耗系数矩阵

从表中所列测算结果,可以得出如下结论。

首先,产业开放度与关联度之间存在显著的良性互动关系。外向型产业的前后波及系数均远远大于内向型产业,说明外向型产业的产业内、产业间波及效应和关联度明显高于内向型产业,因此,一国承接国际产业转移的初始产业一般均为外向型产业。可见,产业开放度与关联度之间形成了良好的互促关系,依托开放度相对较大的外向型产业进行国际产业转移的优势积累,随后利用产业间的波及效应,将该转移优势逐步运用在准外向型和内向型产业,同时,国际产业转移优势的运用又使得产业对外开放的优势凸显,更进一步促进产业的开放度。

其次,国际产业转移波及能力随着产业开放度的降低而递减。外向型产业对准外向型和内向型产业的后向波及系数明显大于前向波及系数,且同类的后向消耗系数也明显大于前向消耗系数。由此可知,一定生产要素水平国际产业转移对移入国产业发展的正效应波及水平,会随着移入国产业开放度的降低而逐级递减,外向型产业获得的益处最大,而内向型产业获得的益处最小。同时,移入国要持续保持相当水平的国际产业转移正效应,就不能一直承接同一产业层次的国际转移,必须不断提升转移产业层次的高度化,才能确保正效应的持续高效发挥。

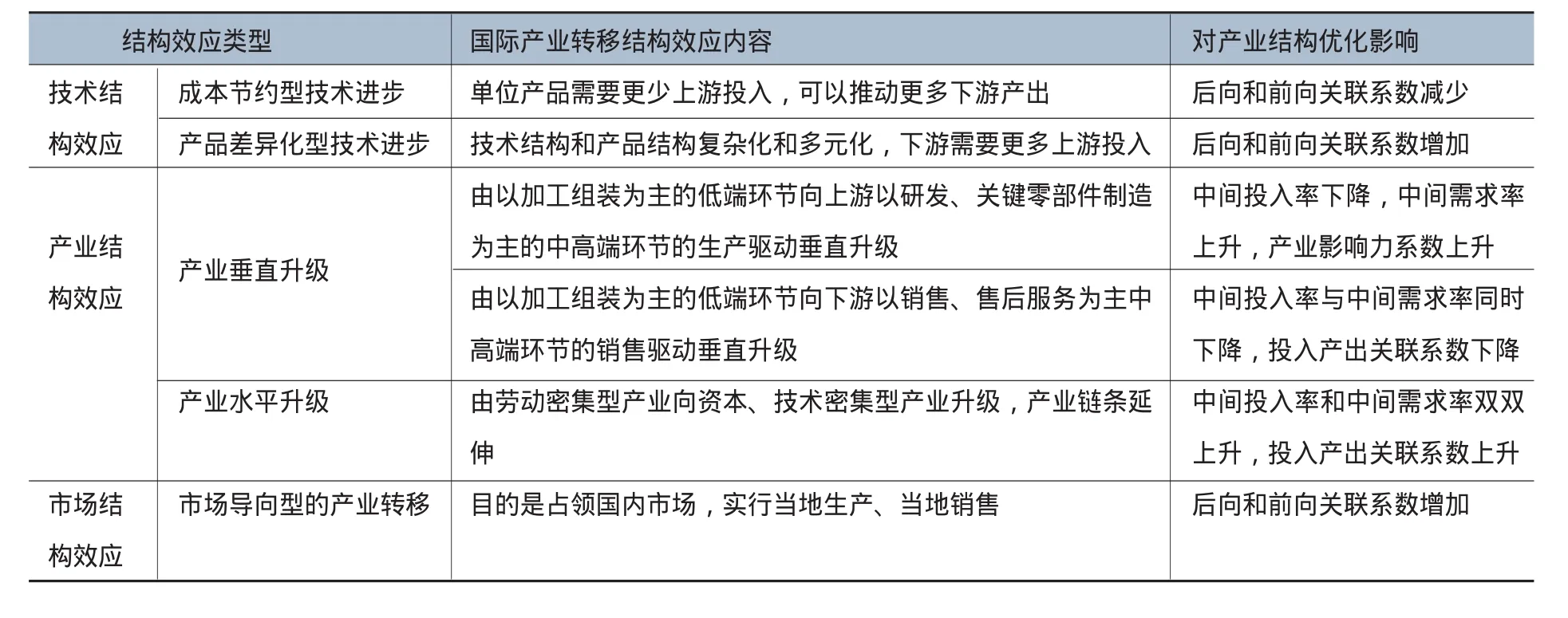

表5 国际产业转移对产业结构优化的影响

再次,外向型产业始终是移入国承接国际产业转移的核心抓手。外向型产业自我波及效应与开放度呈显著的正相关关系,且这种产业内的自我波及效应远大于产业间的对应波及效应。充分说明,外向型产业是移入国融入国际分工最深的产业,能比其他产业更快适应全球化产业布局的调整,从而其技术提升动力、劳动力素质和资本流动效率都远远高于其他产业,导致了外向型产业参与国际分工的广度和深度都要远远超越其他产业,具有其他产业所不具备的汲取国际产业转移优势的动力和积极性。

同时,上述国际产业转移对移入国的产业波及效应作用机理也决定了,国际产业转移对移入国产业发展的影响路径为:“资本结构→贸易结构→市场结构→生产要素结构→产业结构”。整体联动效应如下表所示。

鉴于产业开放度与关联度之间存在显著的良性互动关系,应当充分发挥外向型产业的优势和积极性,继续提升外向型产业的实际开放度,建立外向型产业与其他产业的国际产业转移生产要素对接点;鉴于国际产业转移波及能力随着产业开放度的降低而递减,应当在我国东部沿海地区等具有传统承接国际产业转移优势的地区,在增强内部循环效率的同时,将全球价值链有计划地向中西部延伸,开展中西部地区的定向培育;鉴于外向型产业始终是移入国承接国际产业转移的核心抓手,应当充分运用外向型产业的技术溢出和带动效用,推动我国产业垂直升级和横向升级能力。

三、有助提升我国区域产业结构优化的国际产业转移承接模式思考

国际产业转移本质上就是以谋求全球资源优势整合及高效运用为根本目标的国家间互利行为。“全球资源优势整合”是国际产业转移的关键,“差异发展、分工互补、互利共赢”是国际产业转移的基础,“产业梯度转移”是国际产业转移的根本手段,“全球资源高效运用”是国际产业转移的优势表现,“满足市场需求”是国际产业转移的最终要求。当前,立足资源优势的全产业链国际水平分工转移和立足企业/区域优势的专业化分工协作国际垂直分工转移,二者均并行快速发展。考虑到我国各种资源亟待深度和广度开发的实际,同时结合国际产业转移的发展新动向,提炼出三种有助提升我国区域产业结构优化的国际产业转移承接模式。

一是“资源+全产业链+国际市场”模式。放眼全球,确立我国的资源禀赋优势,精准定位国际市场,通过相关优惠政策,引导发达国家以资本、设备和技术输入的形式,在我国国内建立全产业链生产基地。同时,注重与国内原有产业链缺失点以及生产要素缺失点相结合,通过国家间和国际组织间的国际贸易,助推我国国际产业分工高端发展和国内相关产业结构升级。

二是“国际品牌+专业化分工协作+国内市场”模式。立足内需,在辨析我国具体细分产业国际品牌缺失内因的基础上,准确找出国内资源与国际品牌的最优契合点,引导发达国家的国际知名品牌来华投资,加入品牌的国际专业化细分协作,从中学习品牌建设的各项专业技能,为培育自有品牌积累经验,同时,有效降低品牌的市场成本,快速丰富并繁荣国内消费市场,有效提高国内居民的生活水平。

三是“技术+专业化分工协作+周边国家市场”模式。立足地缘优势,充分发挥我国在周边国家间确立的技术优势,在明确周边国家市场需求的基础上,将我国部分传统落后产业以技术转让形式,适当向周边国家进行产业转出,形成区域产业结构的双赢整合,实现国内产业链的跨境延伸,有效提高国内产业运行效率,并为国际高端产业转移的承接提前做好准备。

[1] 李迎旭.日本对亚洲产业转移问题研究[D].吉林,吉林大学,2012.

[2] 孙华平.产业转移背景下产业集群升级问题研究[D].浙江,浙江大学,2011.

[3] 张云.基于全球价值链的国际产业转移研究[D].湖北,武汉理工大学,2011.

[4] 毛广雄.区域产业转移与承接地产业集群的耦合关系研究[D].上海,华东师范大学,2011.

[5] 史星际,崔佳佳.外商直接投资对中部六省产业结构调整的影响[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2011,(1).

[6] 鄂立彬,梁强.辽宁省承接国际产业转移效果的实证分析[J].东北财经大学学报,2011,(9).

[7] 牛青山.我国承接国际产业转移的现状与对策[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2011,(7).

[8] 李睿.国际产业转移的趋势、优化效应及我国的对策[J].特区经济,2011,(10).

[9] 张建平.“十二五”时期国际产业转移与分工变化及对我国的影响[J].中国经贸导刊,2010,(14).

[10] 陈勇.FDI路径下的国际产业转移与中国的产业承接[M].大连:东北财经大学出版社,2007.