内隐完美主义及其与外显完美主义的关系

陈建梅

(福建师范大学教育学院,福州350108)

1 问题的提出

“完美主义”一词在词典和日常语境中早已司空见惯,它实际上并非心理学专业术语,而是因其使用的广泛性与研究的稀缺性得到了心理学研究者的青睐.完美主义的研究只有一个短暂的历史,从20世纪八九十年代Burns,Pacht,Hollender,Frost,Hewitt和Flett等人把完美主义作为一个研究领域放入心理学视野,到如今完美主义作为一个研究领域已有30多年,期间出现了不少优秀的研究报告.[1]

完美主义被心理学家视为一种人格特质,表现为追求完美和避免不完美,而拥有这类特质的人群称之为“完美主义者”.完美主义研究的先驱者阿德勒认为,完美主义是个体对健康的极致追求,是影响心理健康的人格因素之一.[2]Hollender(1978)将完美主义定义为“远超出实际的要求他人及自己表现优秀”.[3]Bums(1980)认为完美主义是一种“认知网络”,包括期望、事件阐述与成绩评估.[4]Frost等人(1990)把完美主义定义为“高标准、严评价”.[5]Hewitt和Flett(1991)认为完美主义包括三个特征:严于律己;严以待人;感觉他人严以待己.[6]在总结分析前人研究的前提下,本文将完美主义定义为:完美主义是一种要求自我与他人完美无瑕地执行工作并对过程与结果进行超标准评价的人格特质.

目前完美主义的研究在国外已是相当成熟,而国内的研究却有所欠缺,研究的时间跨度、理论基础等都较为贫乏,尤其是随着内隐社会认知研究科学性的普遍认可,内隐完美主义研究也备受心理学研究者的青睐.但内隐完美主义的研究无论从其深度、广度还是范围而言都相当狭窄.赵燕(2006)通过内隐联想测验证实在中国大学生群体中存在内隐完美主义现象,并证实内隐完美主义和外显完美主义是两个不同的结构,且不存在性别差异.[7]张秀阁等人(2007)通过再认和偏好测验证明,学优生和学困生都存在内隐完美主义倾向,且差异不显著.[8]同年,张秀阁通过内隐偏好测验再次证明了内隐完美主义的存在.[9]杨宏飞(2009)等人通过研究证实,内隐完美主义确实存在,且和外显完美主义结构不同.[10]黄颖(2010)通过内隐联想测验也得到了与赵燕一样的研究结果.[11]

通过分析前人研究发现,内隐完美主义的概念还没有明确界定,都是沿用外显完美主义的概念,只是采用内隐层面的方法手段进行测量.本文给出的定义为:内隐完美主义是以内隐态度为基础,通过内隐态度的自动激活发生作用,源自个体发展历程中逐渐习得的对自己和他人尽善尽美的表现与严厉评价的内部倾向.通过内隐联想测验计算出的内隐完美主义效应(即IAT效应值)来评估.

目前内隐完美主义的研究较为浅薄,局限在证实内隐完美主义、稳定性(或可塑性)分析及与外显完美主义的关系.其理论基础不够坚实丰富,因此笔者本着丰富基础研究成果的初衷,运用目前社会认知领域较为前沿和有效的方法,结合问卷测量来对我国大学生内隐完美主义进行实证研究,以期能够夯实其理论基础.研究进行如下假设:(1)内隐完美主义是存在的,且无性别差异;(2)内隐完美主义和外显完美主义的相关很低,是不同的结构.

2 研究方法

2.1 被试

随机抽取福建师范大学170人进行内隐联想测验和完美主义问卷测量,有效数据155份,其中男生71人,女生84人;独生子女59人,非独生子女96人.

2.2 材料

2.2.1 完美主义问卷

本研究采用苏州大学吴双磊编制的“大学生完美主义倾向问卷”,共21题,含3个反向题.该问卷包括高标准、关注自我、尚德、难以放松、恐惧失败5个因子.采用四点记分,其中“1”表示完全符合,“4”表示完全不符.得分高代表完美主义倾向越大,反则反之.量表的信效度较高,且其分半信度和同质性信度都大于 0.8.[12]

2.2.2 内隐联想测验

主要是属性词的选择.从《现代汉语分类词典》《现代汉语词典》中分别挑选30个表示“非完美”含义和“完美”含义的词.由60名心理学研究生对其熟悉度进行评定,最后确定20个词用作实验(详见表1).

表1 IAT实验用词

2.3 程序

此测验是采用E-Prime专业心理学软件编制而成,由7个基本步骤组成,均在计算机上完成,且所有结果由计算机自动记录.具体的实验顺序见表2.

表2 内隐完美主义测验程序

2.4 实验设计

本研究采用2(任务类型)×2(性别)二因素混合设计,采用统计控制法在 IAT效应的计算中扣除疲劳效应和练习效应.

2.5 统计方法

运用SPSS10.0软件包对数据进行分析处理.按照Greenwald等[13]的建议对计算机自动记录的数据进行筛选处理,最后导入SPSS10.0进行统计分析.

3 结果与分析

3.1 内隐完美主义特点分析

3.1.1 相容任务与不相容任务的描述统计(见表3)

从表3结果可以看出,在相容任务中被试的平均反应时低于不相容任务,且在相容任务中的正确率高于不相容任务.由此可推知,被试优先对完美词汇进行反应.

表3 相容任务与不相容任务的平均反应时与正确率统计

3.1.2 内隐完美主义的存在性验证

通过对平均反应时的对数转换值和正确率进行配对样本t检验,得到表4.表4结果显示,相容任务与不相容任务的平均反应时、正确率都存在显著差异,即本研究通过反应时和正确率两个指标同时说明大学生现实存在内隐完美主义.

表4 在平均反应时、正确率上内隐完美主义存在性t检验(n=155)

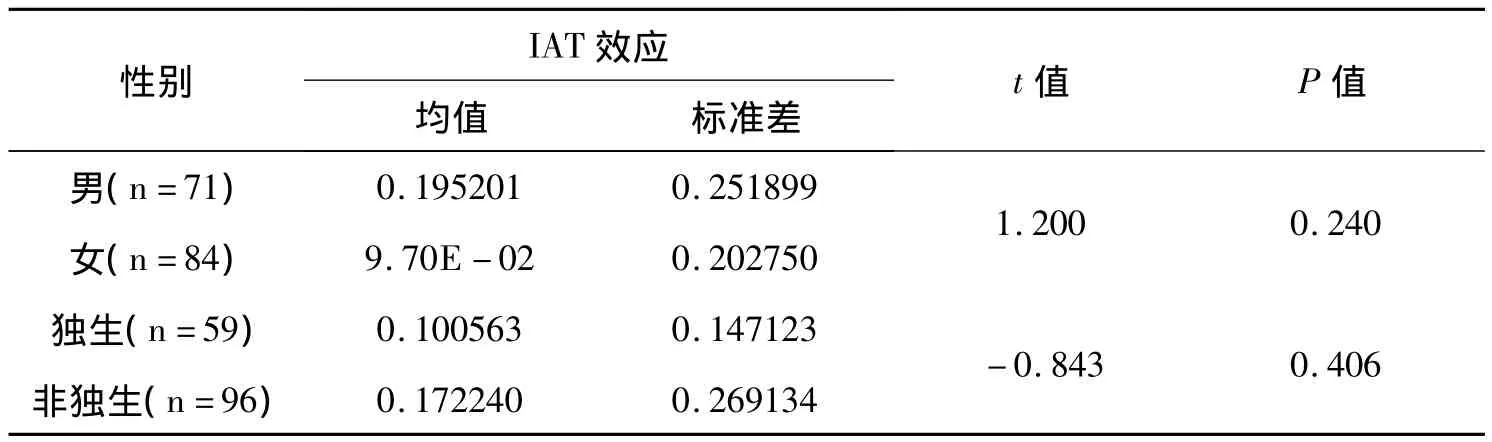

3.1.3 内隐完美主义在人口学变量上的分析

对被试的IAT值进行独立样本的t检验,得到表5.表5结果表明,不同性别、独生与否的被试IAT值差异均不显著.也就是说,男女生的内隐完美主义水平相当,独生子女与非独生子女亦是如此.

表5 IAT效应的性别差异t检验

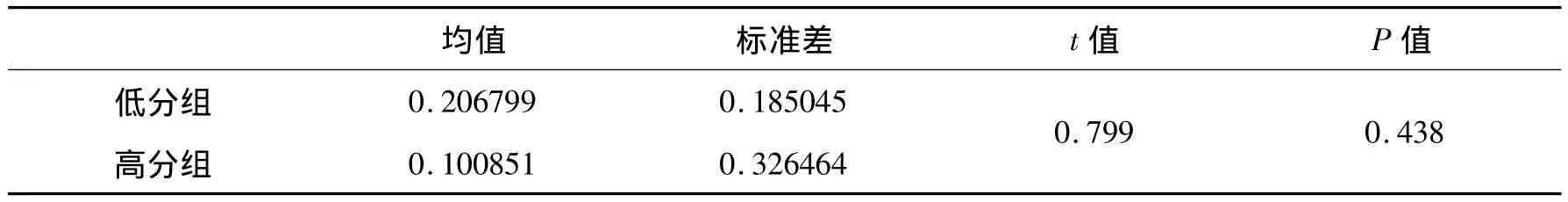

3.2 内隐完美主义与外显完美主义的关系

由表6可知,内隐完美主义与外显完美主义不存在显著性相关,与其中的尚德、恐惧失败存在显著负相关,但相关系数都较低,与其他3个维度均不存在显著相关,表明内隐完美主义与外显完美主义低相容高区分,说明二者实属两个结构.

表6 内隐完美主义与外显完美主义各维度之间的相关

表7 内隐完美主义在高低外显完美主义上的差异检验

从表7结果可以看出,内隐完美主义在高低外显完美主义上不存在显著性差异.结合表6分析可知,低(高)外显完美主义者可能是高(低)内隐完美主义者,也可能是低(高)内隐完美主义者.这在统计上再一次证明了内隐完美主义与外显完美主义是两个不同的结构.

4 讨论

4.1 内隐完美主义特点分析讨论

本研究通过相容任务、不相容任务的反应时和正确率来验证内隐完美主义的存在.被试进行相容任务时,反应时间短、速度快、准确率高,而进行不相容任务时则恰好相反,且存在显著差异,表明大学生存在内隐完美主义.因此可以推测,大学生会优先对完美含义的事物进行反应,这种反应是不随意的,且在中枢神经系统迅速建立短暂的联结,并且通过高级条件作用不断泛化到他人和事物的其他方面.

另外,研究进一步探讨了性别、独生与否对内隐完美主义的影响.研究结果表明,男、女学生的内隐完美主义水平大体一致,而独生子女与非独生子女亦是如此,性别变量的研究结果与前人研究结果一致.吴双磊(2007)的研究表明,外显完美主义在独生子女这一变量上不存在显著性差异,与章雷钢[14]、张斌[15]等人的研究有出入.表明在独生子女变量上,内外完美主义不产生共变.这可能是内隐完美主义在独生子女变量上研究过少造成的片面性结果,也可能是内隐和外显完美主义本是不同结构的必然结果.总体而言,这可能是因为随着社会的进步和教育的普及,尤其是计划生育的实行,每个家庭拥有的孩子数量较计划生育前明显减少,因此家长在孩子教育上不分男女,不分长幼,都十分重视,对子女的要求也大致一样高.而子女数量的减少意味着其赡养责任的加重,这个现状也不得不要求子女自我要求的普遍提高.这是计划生育、优生优育政策下的必然结果,也是高等教育的基本要求.

4.2 内隐完美主义与外显完美主义的相关

本研究内隐完美主义与外显完美主义之间无显著相关,且相关系数很低,并根据被试在外显完美主义量表上平均得分的高低分组的比较,从另一角度再次说明,外显完美主义的高低(有无)对内隐完美主义的高低(有无)不起预测作用,证实二者实属不同的结构,与以往的研究结果高度一致.孔文迪(2012)的研究表明,通过用IAT、EAST测验内隐完美主义,并与外显完美主义进行比较得出了内隐完美主义与外显完美主义是两个不同结构的结论[16].

5 结论

本研究通过使用内隐联想测验和外显完美主义问卷,得到实验结论如下:

(1)内隐完美主义现实存在;

(2)内隐完美主义不存在性别差异,即男女的内隐完美主义水平大体一致;

(3)独生子女与非独生子女的内隐完美主义程度相同;

(4)内、外完美主义实属不同结构.

[1]訾非,马敏.完美主义研究[M].北京:中国林业出版社,2010.

[2]王敬群,梁勇,邵秀巧.完美主义研究综述[J].心理学探新,2005,25(1):69-73.

[3]Hollender M.H.Perfectionism[J].Comprehensive Psychiatry,1978,6(2):94-103.

[4]Bums D D.The perfectionist’s script of self-defeat[J].Psychology Today,1980,14(6):34-52.

[5]Frost R O,Marten P,Lahart C,et al.The Dimensions of Perfectionism[J].Cognitive Therapy and Research,1990,14(5):449-468.

[6]Hewitt P L,Flett G L.Perfectionism in the self and social contexts:Conceptualization,assessment,an association with psychopathology[J].Journal of Personality and Social Psychology,1991,60(3):456-470.

[7]赵燕.内隐完美主义作用机制及其特性研究[D].杭州:浙江大学硕士学位论文,2006.

[8]张秀阁,梁宝勇,藏丽荣,等.学习优秀与学习困难初二学生的内隐完美态度研究[J].中国学校卫生,2007,28(7):624-625.

[9]张秀阁,杨丽,梁宝勇,等.以图片为刺激材料的内隐完美态度研究[J].中国临床心理学杂志,2007,15(3):248-249.

[10]杨宏飞,赵燕,沈模卫,等.内隐完美主义效应及其与外显完美主义的关系[J].心理科学,2009,32(2):284-287.

[11]黄颖.完美主义内隐态度与干预[D].苏州:苏州大学硕士学位论文,2010.

[12]吴双磊.大学生完美主义倾向及与心理幸福感的关系研究[D].苏州:苏州大学硕士学位论文,2007.

[13]Greenwald A G,Me Ghee D E,Schwartz J.L.K.Measuring individual differences in implicit cognition:The Implicit Association Test[J].Journal of Personality and Social Psychology,1998,74(6):1464-1480.

[14]章雷钢,李黎.大学生完美主义倾向和家庭功能的关系[J].现代预防医学,2011,38(22):4654-4656.

[15]张斌,宋佳钦.大学生完美主义倾向的现状及教育对策[J].科技资讯,2012,(28):193-194.

[16]孔文迪.内隐完美主义、外显完美主义与自尊和应对方式的关系研究[D].南京:南京师范大学硕士学位论文,2012.