醉美遵义酒和茶

罗庆芳

遵义,我的向往。而在时光老人向着新世纪奔忙的前前后后,我有幸一次又一次地踏上这片多彩的醉美热土。我看到了比黄果树瀑布还高几米的十丈洞瀑布,我看到了赤水的茫茫竹海,我爬上了深留历史痕迹的海龙囤,我看到了大诗人李白曾经流放夜郎坝上的黄桷树,我看到了几亿年前活鲜鲜的黔羽枝化石……我更看到了这里举世闻名的茅台酒的飘香宝地,我更一次次地沉醉在湄潭永兴绿得流油的万亩茶海……

一

1988年,我先是带着采访贵州支柱产业酒的任务,随着欢快奔忙的汽车,驶过了红军曾经抢渡过的滚滚乌江上的大桥,踏进了遵义十三个县市的门槛,一阵阵的酒香扑面而来,这里有遵义县的几家乡镇小酒厂,规模都不大,但酒香味却是那么浓烈!

厂领导告诉我:“别看我们厂小,可工艺都是老祖宗传下来的,有茅台味!”

穿过遵义市区,汽车缓缓地爬坡,一会儿,就来到了董公寺一带,随陪的市领导告诉我:“这就是国家八大名酒董酒生产厂,一百多种中药材配制出来的国家名酒,全国其他香型的头号名酒。”

进入厂区,走一走,看一看,听完厂领导的介绍。我就觉着奇怪,即是药酒,为什么酒色却那么明亮?

同行猜透了我的心思,笑着说:“这就是它的特色,要不它就不配全国名酒的称号了!”

我们出了厂区,又走了不过几里路,便来到了茅台酒的异地试验厂区。听介绍,原来这是为了落实1958年毛主席提出的“在保证质量的前提下,把茅台酒搞到1万吨”的指示,于1974年,国家在遵义市郊龙塘村筹建的“茅台酒易地试验厂”,从茅台酒厂调去了酒师和管理人员,依样画葫芦的进行异地酿造茅台酒的试验,最后仍因产品稍逊一筹而定名为珍酒。后来,听说我国驻外使节赴黔考察团团长、中国驻日内瓦大使吴健民来这个厂参观后,曾感慨万端地说:“这样看来,茅台酒比原子弹还神秘,原子弹什么地方都能研究、生产出来啊!”

当时,我们品了品珍酒,还不错,还有茅台酒的味道,但行家们说了:“你一时分辨不出来,可以理解!”

我是个凡事喜欢弄明白的人。带着弄明白茅台酒诀窍的问题,我们又先后采访了颇有名气的省级名酒鸭溪窖酒、习水大曲、习酒以及赤水大曲、习龙曲酒、枫香窖酒、习郎酒、黔北窖酒……所有这一系列的遵义酒让人目不暇接,真是琳琅满目,让人看得眼花缭乱,让人品得陶醉,让人难以置信,在遵义这片土地上,为什么会像春笋一般,生长出那么多的酒品。而且都有自己引人关注的滋味。

最后,我们来到了仁怀市(当时为县)茅台镇茅台酒厂,当时的党委书记周开良和厂长季克良接待了我们这个小小的采访组。宣传部长带着我们参观了厂区,观看了附近的环境,又连续开了几个小型的座谈会,对茅台酒厂也就有了一个大概的了解。

茅台酒厂因为坐落在仁怀市西13公里的茅台镇而得名,前临清碧的赤水河,后依苍翠的寒婆岭,花木繁茂,气候宜人清爽,素有小重庆之称,因为地势低湿,喜长花白叶秀杆壮的白茅,故古称茅草村。据《安氏族谱》载,元朝末年,这里是仡佬族祭祀祖宗的一片台地,茅草郁郁葱葱,于是古人们又改称其为茅台村,并一直沿用到现在。清乾隆六年(1741)赤水河被划为川盐入黔的四大水道之一,当时舟楫直抵茅台,贵州三分之二的食盐由此运入。茅台日益繁荣昌盛,拥有6条主街,近万人口。

1915年,茅台酒被评为世界名酒后,名声大振。1930年,改茅台村为茅台镇,现在,这里已经是全国12个重点集镇之一,拥有87.2平方公里土地,5万多人口,被联合国列入民居展的古老而又焕发青春气息的现代化酒镇了。

据司马迁《史记》载,这里早在2000年前的汉武帝时期,便已出产一种叫“枸酱”的甘美可口的果酒。曾引来大将唐蒙绕道而至此品味,并拿回贡于皇帝,荐其味之美。清代,这里的茅台酒已名声在外,产量与日俱增,酒肆遍街,名扬四海,诗人郑珍曾以“洒冠黔人国”予以盛赞之。茅台酒属酱香型酒。这种香型的酒,由酱香、窖底香、醇甜香三大物质融合而成,具有酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚、回味悠长,空杯留香持久,不上头,不刺喉的完美风格。它虽然是53-54酒精度之间的烈性酒,但喝后不头痛、不醉人。适当饮用,有强烈的暖胃肠、御风寒、活血通络的奇妙作用,所以深得海内外消费者的厚爱。

1915年,在巴拿马万园博览会上,茅台酒曾因装璜简陋,土里土气,不让参加评比展出。中国随展酒师一气之下,急中生智,猛将手中黄釉粗瓷茅台酒瓶投掷于地,瓶破酒洒,顷刻间芬芳四溢,满屋奇香,弄得外国人目瞪口呆,惊叹不已。最后,茅台酒获得大优奖,被评为世界名酒。留下一段“怒掷酒瓶扬国威”的佳话。1935年,又获全国名酒特等奖。1938年,再次独冠群芳,荣获优等奖。1954年,成为日内瓦会议用酒,颇受贵宾垂青。

1972年2月,美国前总统尼克松饮后风趣地说:“茅台酒能治百病。”人们尊之为“国酒”、“中国走向世界的信使。”它畅销于世界100多个国家和地区,让人们为之倾倒。

国际上从此传扬着一句话:“不到长城非好汉,不喝茅台酒遗憾。”从此,中国的一届届评酒活动,世界级的评酒会上,茅台酒均以金质奖获得者而跃居榜首。1991年8月,茅台酒厂晋升为国家一级企业,1992年,审定为国家特大型企业,名列全国百家知名企业第七位。1997年,以15亿元总资产,名列全国饮料制造业榜首,成为众望所归的中国白酒行业中的状元。

这些都是后话。当时,1988年的采访,尽管走了遵义地区大大小小数十家酒厂,包括湄潭茶乡连中元的名酒湄窖,和湄潭的石坛窖酒厂,同时又详尽地了解了茅台酒厂,党委书记周开良,还激动地将我们引到当年尼克松饮用过的那个酒坛边,一人一杯,品饮之后,果然不同凡响。于是我再次提出了为什么异地生产不出茅台酒的问题。

他们引用了成书于清光绪年间的《近泉居杂录》介绍说:“纯用高梁作沙、蒸熟、和小麦面三分,纳酿地窖中,经月而蒸烤之,即烤而复酿,必经数回然后成。初曰生沙、三四轮曰燧沙,六七轮曰大回沙,以次概曰小回沙,终乃得酒可饮,品之醇气之香,乃百经自俱,非假以香料而成。造法不易,他处难于仿制,故独以茅台著称也!”

我好像明白了什么,但是,并未完全弄清楚。

周书记见我半天不吱声,于是又详细介绍起茅台酒的生产过程,他说:茅台酒以高粱为原料,小麦为曲,高粱小麦参半,平均5斤粮食酿1斤酒,高粱以黄红色、颗粒肥大扁圆、结实干燥者为最佳。小麦以粒大而匀、复沟深且多粉者最为宜。带壳高粱磨碎蒸煮谓之生沙,生沙又经过多次蒸煮过滤为熟沙。然后拌入谷壳放进乱石砌成的长方形地窖中密封发酵,这叫下沙。一般都在重阳节这一天下沙。

所以人们常说:重阳酿酒满缸香。以后,分期取用,与麦曲混匀后进行酿酒。在白曲和黄曲中,以黄曲为上品。发酵的酒料,经过多次蒸烤,其酒入库储存4年以上,再与储存20年30年40年或10年8年5年的陈酿混合勾兑,最后经过化验、品尝,再装瓶出厂销售。

厂内有许多经验丰富的老酒师,他们凭口尝、眼观、手提,就能辨出不同香型,不同轮次,不同酒龄,并将其调配融汇成协和丰满的琼浆。经现代手段化验,基本上不会有什么差错。茅台酒的传统工艺,已经轻工部、省轻工厅和茅台酒厂于1959、1964两次联合探索和总结,将其概括为:高温制曲,高温堆积,高温流酒,两次投料,7次蒸馏,8次发酵,9次蒸煮,长期陈酿,精心勾兑。也就是说,每一瓶茅台酒,至少需要5年,才可能成为商品。

实践证明,经过独特工艺生产出来的茅台酒,使酸类、硫化物等各种有害物质,在自然老熟的过程中得以排除。这是它能够一枝独秀的又一重要原因。这样深入的介绍,使我们进一步认识到茅台酒与众不同的特色的来历。问题好像更明白了一点。如果说真正从科学的角度来弄明白它,那还是近几年的事。

近几年,连续参加了几次关于酒的高端论坛,在听了季克良先生、袁仁国先生的几次论述之后,在听了一些专家学者的深层次剖析之后,我才意识到:茅台酒不仅工艺独特,异地不能生产,而且它是健康酒、生态酒、文化酒。所以,有不少消费者说:“国酒茅台,喝了健康来。”

二

1989年,我转入了关于茶的采访。

茶跟酒一样,都是贵州当时的支柱产业。

茶是我童年之爱,当然也是我一生所爱。想到要系统地采访贵州的茶,心里就不由呯呯跳动。

本来,都匀毛尖很不错,1915年,它与茅台酒一样,参评于巴拿马万国博览会,还得了优奖,这虽然比茅台酒的大优奖低一档,但也算得上重奖。1982年,都匀毛尖再次被评为中国十大名茶,可见其品质是很不错的,当时,专家对都匀毛尖品质特点的描述是:色泽鲜绿、外型匀整、茸毛显露、条索卷曲、香气清嫩、滋味鲜浓,回味甘甜、汤色清澈、叶底明亮、芽头肥壮。其制作过程,主要是四道工序:杀青、揉捻、搓团、焙干。而且四道工序均在锅内完成。全程时间60-70分钟。但因为产量长期上不去,因而,我只好还是先去遵义。

春天,正是采茶的季节,我们寻觅着春天的脚步,再次奔过乌江,来到遵义,看了几家乡镇小茶场,没留下多少印象,便直奔湄潭而去。先参观贵州省茶科所的茶叶科研成果和所办刊物《贵州茶叶》,接着参观了浙江大学抗战期间西迁湄潭七年与民间农林部所属中央实验所及中国茶叶公司合办的湄潭实验茶场。

这个茶场创办于1939年,首任场长是刘淦芝先生,当时他带领职工在湄潭南门城郊打鼓坡荒山上垦植种茶500亩,开创了贵州茶叶科研和兴办国营茶场的先河。

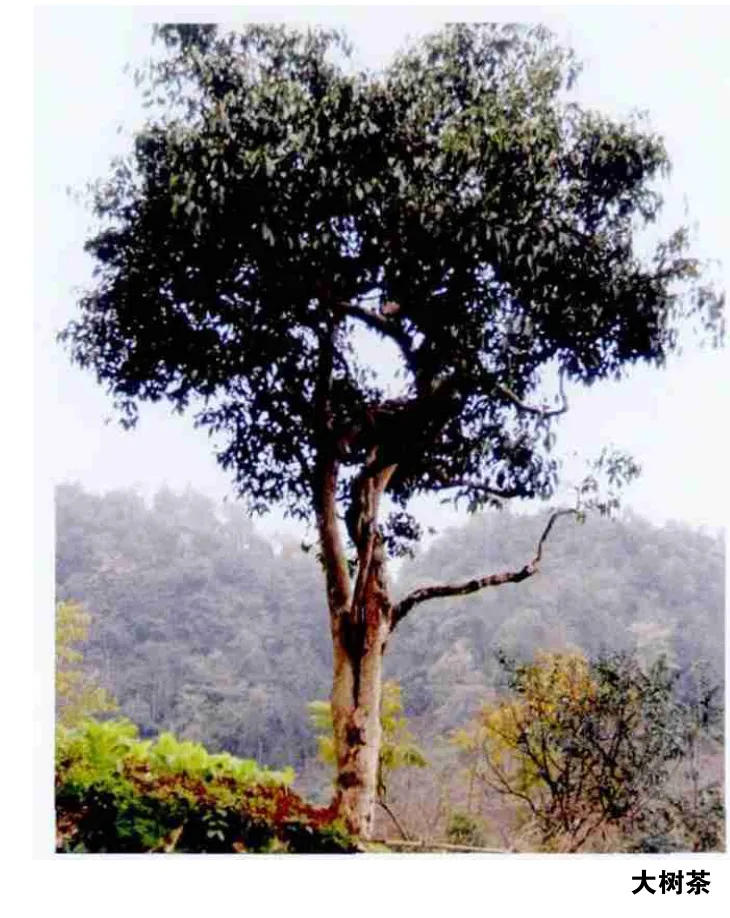

这年,茶场叶之水先生,曾去务川县城老鹰山岩上调查发现野生乔木大叶茶树。1941年,李联标接着去了务川、德江、凤冈和湄潭乡下,调查四县茶树品种,除野生乔木大叶大树茶之外,还有半乔木大叶大丛茶、灌木大叶茶、团叶茶、长叶茶、苔茶、小叶茶、柳叶茶、鸡嘴茶、兔耳茶等。1942年-1945年,由陈汝基主持开展无性繁殖方法研究,进行扦插试验。当时,在扦插对比试验中,短枝扦茶最好,其他叶插、叶芽插、长枝插次之。时间以夏季扦插较好,土壤以填心土最优。1940年9月后,李联标、沈萼先、徐国桢、李成章、曹景熹等人与浙大农经系学生张逊言、谭延权等五名,在贵州省首开了茶产调查,并开展了茶树品种研究。在深入调查全县的茶户9190户中,平均每亩产量9.197斤,树龄多为30年以上,还有老至百余年的。一区大林茶地,本为贡茶产地,十年前尚好,当时已满目荒凉。茶树栽法,每亩41.48丛,每丛0.22市斤。多以玉米、黄豆、高梁为主要间粮作物。他们还大量引进制茶工艺,以试制新产品为重点。当时全省多为晒青茶,全炒青很少。针对这一情况,他们以引进龙井茶制作工艺为主,还试制工夫红茶。经过几年的努力,先后生产出“湄红”和“湄绿”。还仿制了少量龙井茶,后改为湄江茶。

他们还写了《论发展贵州茶叶》,刘淦芝写了《湄潭茶树害虫初步调查》、《湄潭茶乡调查》等,不仅如此,他们还组织湄江吟社,留下两百来首茶诗。

浙江大学西迁湄潭办学七年中,与中央农业实验所开办的贵州湄潭茶场,关于湄潭的调查材料和大量发展茶业的科研数据,以及他们实事求是的科研精神,一直鼓舞着后来的贵州茶人,为振兴贵州茶业而努力贡献力量。听了茶科所领导的这些事迹介绍之后,我好像明白了。

当时湄潭茶业为什么发展那么快,而且科研水平也走在全省前面的重要原因。当时,他们就是在浙江茶人的科研精神鼓舞下,掀起了一轮又一轮科研先行的种茶热潮。

看完贵州实验茶场后,县里派人引我们参观核桃坝乡村茶场,全国劳动模范何殿伦的事迹早有耳闻。

核桃坝是个十年九旱的穷山村,守着湄江河,连饮水都十分困难。看到这情景,当时的党支部书记何殿伦,决心筑坝引水,仅97天便筑起一座57米长、7米宽、5米高的堤坝,然后装上12台水泵。第二年粮食增产2倍,电灯也安上了,温饱问题就这样解决了,但村民手中少钱,单靠种粮食富不起来。面对海拔850米的荒丘,他想发展茶产业。在省茶科所技术人员帮助下,他先种3.5亩茶树良种,受益后,带动户户种茶,到1989年,537户,户均种茶3.69亩,人均收入4600元。

在当时,可说是了不起的成绩,他不仅被评为全国劳动模范,而且受到过毛泽东、邓小平等国家领导人接见,还被评为“天下第一老茶农”。

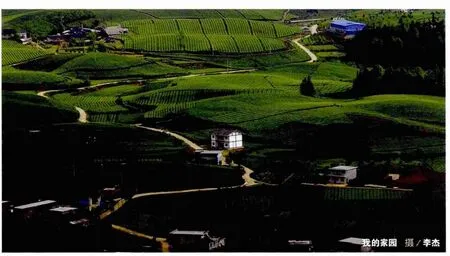

在核桃坝村带动下,全县掀起了种茶热潮,湄潭很快成为全省第一产茶大县。走出核桃坝,我们趋车赶到永兴,但见一望无涯的绿色地毯,真有让人透不过气来的感觉,因为平生以来,我是第一次看到如此壮观的万亩茶场,绿油油的一片,依丘顺势、漫山遍野、天蓝地绿、极目远望,如大海波翻、延绵不尽。永兴茶场,原为1940年,在浙江大学技术专家指导下建立起来的。看到这广袤无边的茶海,不由想起日本侵略者给我们国家带来的灾难。不过,浙江茶人的到来,让贵州老茶山区,出现了茶海,给贵州送来了先进的制茶技术。

永兴万亩茶场在我心中留下的印象同样特别深刻,几十年过去了,我仍念念不忘,脑子里时时浮现出那无边无际的绿色的海洋。而用它的茶青创制出的一些名茶,更让人品味无穷。当我们回到茶室品饮那仿龙井茶和新创的遵义毛峰时,留下的印象更让人经久不忘。那形如瓜米的翠片,如果不是场长的介绍,我真会误认为就是龙井茶。一品,醇香可口的感受让人倍觉舒心。

这使我忆起1943年,由苏步青教授发起成立的湄江吟社,九位成员聚会湄江饭店,以“试新茶”为题,限人字韵写诗填词的事。当时,他们品尝的,就是由湄潭茶场采摘制作的新茶仿龙井茶。大家品尝着自制的仿龙井茶,欣赏着一片片扁平秀直的翠片顷刻间变成朵朵一芽一叶的小花,在杯中轻旋曼舞,顿时浮想联翩,萌发诗意,于是一首首诗词诞生出来。品饮仿龙井,吟诗抒情怀。这印象真让人难以忘怀。

1985年湄潭县政协同志到上海苏步青寓所拜访,作为复旦大学名誉校长,苏老见面就说:“湄潭的一草一木,直到今天,仍然浮现在我的脑海中。”仿龙井茶后来改为湄江茶,得到当时著名茶叶专家陈椽的赞赏,认为泡在杯里,一旗一枪翩翩向上,风韵独特,色香味形皆美。在他建议下,又改为“湄江翠片”,全部用湄潭苔茶群体品种制成,严格掌握,1958年,经中国茶科所审评,认为龙井茶、湄江茶各有千秋,别具风格。1985省评获贵州名茶称号,并评为贵州省四大名茶之一。

与此同时,湄潭的“遵义毛峰”1974年创制成,1981年获省科研成果奖,1983年获部级优质产品奖,同年在全国农垦、乡企、劳改场三大系统的评审会上荣膺第一名。1985年与湄江翠片,双双被评为贵州省四大名茶。一个县城,同一年两个产品同时被评为贵州四大名茶,创造了贵州唯一。同时也让人们看到湄潭县不仅是贵州茶业发展第一县,而且茶叶品质也让人刮目相看。

湄潭茶采访告一段落,我们迅速驱车采访凤冈锌硒茶、余庆小叶苦丁茶、正安白茶、道真天茶、务川都儒茶、桐梓东山茶、习水老茵茶、赤水珠兰茶、贵州茅台茶、湄潭龙泉剑茗、正安天池茶、赤水恒山茶。这些茶也都产于遵义各市县,而且都各有特色。

采访遵义茶后,我们又去到黔南,先后采访了都匀毛尖、贵定云雾贡茶、罗甸毛尖、高寨毛尖、上隆春芽以及雷山银球茶、思州绿茶、梵净翠峰、山京翠芽茶、石阡苔茶、黄平东坡毛尖,瀑布毛峰、羊艾毛峰、黎平古钱茶、青山保肝茶、沿河富硒茶、平坝桂花茶、纳雍雾茗、红枫翠玉、普定朵贝茶、普定鸡场茶等。1989年全省茶的采访,让我看到了贵州茶的发展前景,更让我爱上贵州茶。退休后,它让我将自己的精力花费到了贵州茶的发展上,做我力所能及的工作。

三

2007年,对于贵州茶来说,是一个值得永远纪念的年份,这一年,中共贵州省委和省政府联合下文:《关于加快茶产业发展的意见》。遵义市率先响应,迅速在湄潭召开了实施百万亩茶业工程推进大会。遵义市位于贵州省北部,属典型的低纬度、高海拔、寡日照、无污染的山地农业区,茶叶面积,茶叶产量,茶叶产值均为全省第一,是贵州省重要的茶叶主产区,也是发展无公害茶、有机茶最为适宜的地区。湄潭、余庆、凤冈都是全国无公害茶示范基地县,6年来,遵义早已超越百万亩茶叶生产计划,湄潭县也在6年间实现产茶大县向强县的跨越,成为全省最大的名优绿茶生产基地。邻县凤冈狠抓基地规模扩张和龙头企业建设,一举成为西南最大的有机茶园区。到2013年底,遵义地区茶园面积达到152万亩,走在全省各地区的前头。

2007年以来,在贵州茶跨越发展,遵义茶走在前头的同时,贵州酒也在快步前行,全省白酒产业发展大会在遵义仁怀召开,大会吹响了振兴贵州白酒业的号召。省委、省政府提出要把茅台酒打造成世界蒸馏酒第一品牌,把茅台镇打造成中国酒之心,把仁怀市打造成中国酒文化之都。努力做到:“未来十年中国白酒看贵州。”“一看三打造的目标,呼唤着全省酒界人士团结奋进,登上有史以来最高峰。”

遵义酒和茶,就像两兄弟,他们并驾齐驱,携手奋进,在竞争中,总攀高峰。它们总是互相依赖,和和睦睦,走在一起。它们现在是这样,共同为全面小康出力。过去漫长的岁月,也总是走在一起,让人们生活在幸福欢乐之中,这有民俗为证。

自古以来,生活在遵义地区的仡佬族山民逐渐融合茶酒文化,形成了流传至今的“三幺台”习俗。他们将茶礼、酒礼融合在一起,在和睦协调的气氛中显现仡佬人接纳客人的礼节。

当客人们放炮为信号来到寨上,主人会立刻出门迎客进屋入座,然后通知左邻右舍前来作陪。宾主按辈分依次入席。第一台:上茶接风洗尘。每人一碗都儒大叶茶和一盘茶点,边吃茶点边饮茶边聊天,这叫茶席,体现的是客来敬茶的礼节;第二台:即八仙醉酒,称酒席。上九盘下酒茶,先敬祖先,然后饮酒吃菜。不能饮酒的,则以茶代酒。席间气氛既和谐又文明。体现的是千百年形成的酒礼;第三台:四方团圆。上大菜九碗,多为肉、鱼、汤,还有米饭、面条等。

三台中,为了活跃气氛,交流思想情感,茶席中要唱敬茶歌,酒席中要唱敬酒歌。席间相敬,创造出的是文明和谐的气氛,体现的是茶文化和酒文化中的核心理念:和为贵,礼敬为先。

几十年间的来来去去,遵义茶和酒,到底是什么?茶前酒前,茶酒难分家。就遵义而言,茶的中心在湄潭,酒的中心在仁怀,一在东,一在西。如果说遵义是贵州经济崛起的一位巨人,那么茶和酒就是它的眼睛,镶嵌在巨人身上的一双眼睛,它们为遵义这个经济巨人观风向、指航向,直抵全面小康社会的建成。

遵义,我的向往!遵义酒和茶,仁怀、湄潭,托起全面小康的希望。□