礼帽与手杖

颜榴

二十世纪六七十年代,相较于美国略显沉寂的欧洲艺术界,德国艺术家博伊斯屡有惊人之举。他的雕塑不再是传统意义上的架上陈列品,却成就了一次次的活动人形与事件。按照他提出的“社会雕塑”的含义,人的思想、语言以及行为,都可以是雕塑。从这个概念中脱胎出来的,首先是博伊斯本人——一个泛意义上的表演艺术家。

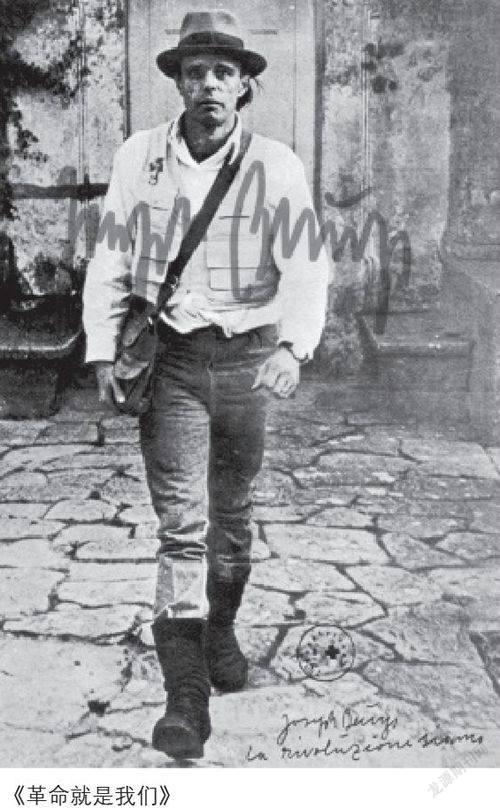

博伊斯的身体高大强壮,拥有日耳曼人引以为豪的人种特征。《革命就是我们》证明了这点:照片中的博伊斯身姿挺拔,目光如炬,斜挎书包,正大步流星地向前走去。依照公众的口味,这一镜头更像是某位明星在电影中的瞬间。博伊斯将去向何方?为何这么气度不凡?至今看来,主人公意志坚定的形象仍有某种激励作用。

除了某些行为艺术作品,博伊斯现身于公共场合时总是戴着一顶礼帽。他还有另外一个道具就是手杖。一次,他头戴礼帽,双手紧握三根手杖;抑或他身背手杖,坐在钢琴前演奏。最著名的一回则是,他藏在一大团厚布里,与狼共处三日,只向外伸出一根手杖试探。这一场景中,代表艺术家的手杖与撕咬之狼的对峙是那样触目惊心。

博伊斯很早就懂得,在传播学将占统治地位的时代,艺术品更多是一种信息的表达。他戴礼帽、持手杖,更像是一个人文主义时代的艺术家的模样,甚至还有点古典派头。据传记作家说,他的帽子是为了掩饰其在“二战”时头部留下的伤疤;他遭受的创伤被隐秘地遮盖起来。至于那根手杖,似乎是他少年生活的某种延续。他曾像一个牧羊人,带着一根牧杖四处跑动,收集植物做标本,搜寻小动物。中国人曾将手杖称作文明棍,在英国则视之为一个绅士的象征。二十世纪伟大的喜剧演员卓别林,用手杖掀开了人性虚伪的遮羞布一角。追根溯源,手杖是一种个人权利的象征。古希腊诸神的手杖经常是蛇的化身,有着起死回生的力量。在博伊斯这个古典主义的扮相中,手杖,具有探路的象征,像一条蛇在大地上嗅路前行。而他探向的,不仅是现代主义,还有后现代。

博伊斯的成就,来自对后现代艺术修辞的改写和填充,首当其冲的是装置艺术。相比于后现代的始作俑者杜尚,两人的着眼点完全不同。一九一七年,当杜尚用一只马桶与“泉”相连,至少还有水流与洗涤的内在联系。其后,杜尚用一只在巴黎买的电灯泡起名为《巴黎的空气》,导致人们观看时不再关注作为灯泡的形状与意义,所谓原指的消失,让人见山已不是山,见水也不是水。当然,杜尚的现成品艺术还要走得更远。他在一个筐里放点石头,起名《为什么不打喷嚏》,显示了命名者和被命名者之间的关系彻底断裂。他的一切就是反对传统绘画和理性,只有破坏,才是一种颠覆和新生。杜尚把物变成了艺术品,而博伊斯,则是把盛放物的空间变成了艺术。

那么,他的空间艺术意味何在呢?

对我这个深受古典艺术影响的人而言,一直认为西方艺术史所认定的博伊斯的成就难以理解。我一度找不到他和过往伟大艺术之间的逻辑链条(在毕加索、达利等画家前,却没有这种感觉)。这些年我在认识上想突破的,正是博伊斯那个威名所造成的迷局。二〇一一年冬,我在柏林汉堡火车站现代艺术馆里面对他那件《毛毡衣》,只是感觉到一股冰冷的气息扑面而来。后来辗转至慕尼黑的现代艺术馆,他的多件现成品营造了不一般的氛围:电话机、黏土、瓦罐、铁板,这些看起来像是战场上用过的实物,却以旧石器时代先人的古物方式陈列着,藏有一种庄严;一些像油脂之类的东西,发出腐臭的气味……在另一间屋子的地上,错落地摆放着一些长条形的石头,上面刻着圆形的标记。当看到其标题为《二十世纪的终结》时,我想象这些石头原来所安放的大广场,广场上曾经竖立的雕像是什么,其后为何倒塌。

大约从超现实主义开始,艺术家们用个人的命名,指向一堆被世界赋予意义的物体,其间歧义化所产生的张力,就是这种作品存在的基础。到了博伊斯,从现成品的摆放空间里生发了文化情怀,在无人的环境里听到了人潜在的声音。

古典绘画曾经是何等充满张力的剧场艺术:卡拉瓦乔把被砍滴血头颅的惊恐以及酒神巴库斯的喜悦,永远留在了梵蒂冈,让至今摩肩接踵的朝圣者总在依依惜别。伦勃朗在阿姆斯特丹那间暗暗的屋子里,每天上演他所导演的十七世纪的“夜巡”。但是,当凯奇将和声的意义终结,贝克特设计的戈多迟迟等待不来,这没有主人公的剧场又如何演戏呢?

凯奇从空寂中悟到了禅,博伊斯从毛毡和油脂展开他对世界的预言。这些基于他个人经验的物品(一说是“二战”时他曾被这两种东西救活)堆积起来,渐渐赢得了参与集体反思战争的欧洲人的共识。尤奈斯库曾以“椅子”作为戏剧的主角,博伊斯则在椅子上放上一块大而厚的油脂(《油脂椅》)。这充满气味的一摊东西显得荒谬,似乎充满意义又不能确定意义是什么。在这里,观者已经感受不到人的存在,而是物的压迫。这个作品没有人,只有物,作品的含义是一个谜。

巴黎蓬皮杜艺术中心的一间小屋里,毛毡与钢琴上演了博伊斯沉默的戏剧:《困境》。一捆捆灰褐色的毛毡竖立堆叠,中间的空场摆放着一架黑色的钢琴。屋内弥漫着毛毡浓浓的人造纤维的气味,这种气味似乎能吸纳一切声音。没有人试验在这种环境里演奏钢琴会是一种什么效果。毛毡摞放构成的线条似乎是钢琴的琴键,钢琴伫立而无声。观看者被现场构造的强烈静穆所慑服。

博伊斯善于营造氛围,显然是位视觉导演。发音的钢琴与吸音的毛毡,从形象上有种相互消解和破坏的张力:钢琴作为人文主义的象征物,毛毡作为现代世界的产物,二者既有对立,也有统一,古典的温情与现代的漠然相对无言。现在回想起来,在堆满毛毡的那个房间,我会不由自主地屏声静气,整个屋子的温度似乎也随之上升了。如果你认为艺术家是将这救过自己命的毛毡视为对温暖的回味,那么可以理解为——物对人不是压迫而是救赎。

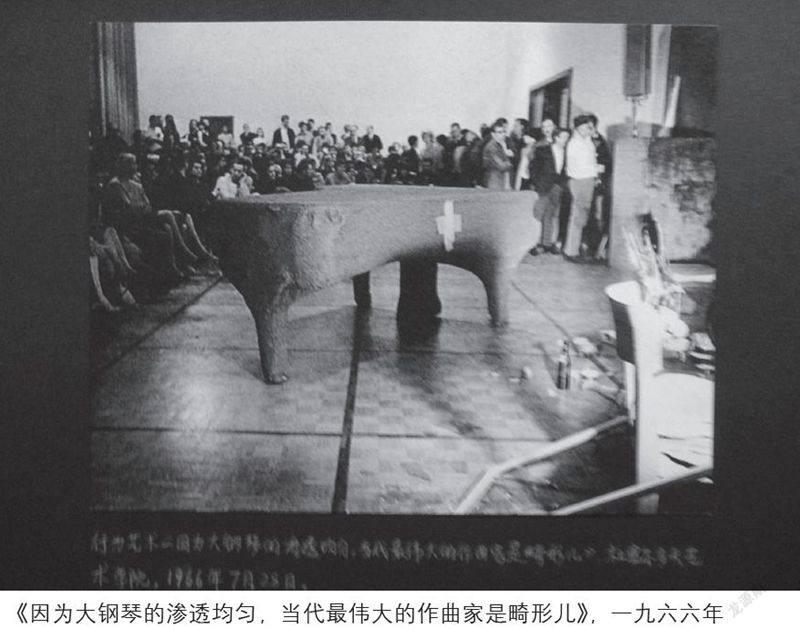

另一件与钢琴相关的作品意向明确(《因为大钢琴的渗透均匀,当代最伟大的作曲家是畸形儿》)。一架被军用帆布包裹得严严实实的钢琴上,打着鲜红的十字,人文主义的意味丧失殆尽。被包裹的钢琴几乎就是落难的耶稣,布套则是他的裹尸布。当年奥地利作家茨威格(夫妇)听到德累斯顿被炸毁之后,便实在地承担了这样的痛楚,并以自杀的方式结束生命。

装置艺术在我看来,就是一个创造者并不在场的视觉剧场。这个剧场是一句话,一个谜,等待进入剧场的人将其揭示出来。甚至可以把它看作一个有待认证的视觉的考古墓穴。不过,作为时间和空间的一种化身,装置艺术的最大魅力还是一种不确定性,确指的失落。它的意义是暧昧的,模糊的。

二十世纪五十年代,从艺术学院毕业后曾陷于精神危机的博伊斯,从德国浪漫主义艺术的源头以及鲁道夫·斯坦纳的人智学中获取了动力。奥地利哲学家斯坦纳认为,所有人都能通过精神上的觉知来改变物质现实。他从物理和化学的角度给出了人体自身的物质与精神对位的关系:比如头负责想象,腿负责意志,胸膛负责情感。人体与物质世界也有对应:头与动物相连,胸腔与植物相连,四肢与矿物相连。协调好这些因素之间的关系,人的潜能会被调动出来。今天,以斯坦纳哲学理念为基础的华德福教育方法,已成为全球最大的另类教育运动,通过心灵的内在引导,开发人的自由精神是其核心。

按照一种理想化的信念,社会被视为一个巨大的艺术品整体,生活其间的每个人都可以对它做出创造性的贡献。从这个意义上,博伊斯提出“人人都是艺术家”。这一乌托邦式的信念启动了他的总体艺术概念:导致人格分裂的专业化艺术的边界,必须被打破,这样才能将人的意识与他的感官全面调动起来,形成所谓“通感艺术”。六十年代的激浪派运动,为博伊斯行为艺术的最后生成提供了契机。一九六四年在亚琛工业大学的艺术节上发生了斗殴,博伊斯受伤流血,他举着十字架拍成照片,把自己塑造为一个烈士般的艺术家形象,使这起文化事件获得了巨大的社会反响。

他在这一瞬间的反应,得益于早年经历。少年时代的博伊斯,曾跟随马戏团流浪,后被父亲找回。从事幕后打杂的他,一度盼着上台表演。多年后他赢得了远比马戏团舞台要大的社会舞台,抓住时机,一举成名。

自从博伊斯站在马匹前举起铜锣,实现了少年夙愿之后,艺术家再也不像布面油画时代,仅藏身在作品之后。既然是视觉剧场,艺术家就不能遁形。博伊斯从达达主义的战士,变成了一位高明的总体艺术家,现成品与行为的结合,即装置艺术与行为艺术的结合。他不仅是导演,还是编剧,更是积蓄内在爆发力的演员。

博伊斯对剧场有种本能的兴趣,对控制观众有天然的经验,他知道如何寻找爆破点,制造惊险刺激。当观众鱼贯地在他周围行走,对他与死兔子的交谈指指点点,他已经用最少的道具营造了最强的戏剧化效果(《如何向一只死兔子解释绘画》,一九六五)。

由是,艺术家成了分裂者,既是导演又是演员,一切生活方式都已在自己的作品中:他的礼帽的签名,稀疏的头发或绒线帽照片,他对自己的爱憎以及戏谑等等,无不如此。在整合人的肉体与精神的隔膜、人与物质世界的疏离方面,博伊斯十分彻底。也许博伊斯一生都是那个想留在马戏团的儿童,只不过现在,马戏团改成了装置的剧场。

不过在这个剧场里,观看他的作品如同参加某种告别仪式,内心会涌起莫名的伤痛之感。二十世纪残酷的政治历史和社会现实,是理解博伊斯的入口。正如他惯于使用的十字符号,博伊斯布置的剧场,常常如同哀悼死者的灵堂一样肃穆。你完全可以想象:端坐在椅子上的人,经过奥斯维辛集中营之后化成了油脂(《油脂椅》);当人们透过一个袖珍的电热箱,看见一只死老鼠与腐坏的腊肠、脂肪以及一个小孩的素描共处时,不得不回顾碉堡般的集中营的罪恶(《奥斯维辛圣骨箱》)。即便是照片中的草原狼仍让人惊恐,由此可以回味美国政治对于欧洲的影响(《草原狼:我喜欢美国并且美国也喜欢我》,一九七四)。

博伊斯在一九八六年故去。逝世前七年,美国古根海姆美术馆举办了他的个人回顾展,确立了其欧洲最重要的后现代主义艺术家的地位。此后他的艺术观遭到批评,美国艺术史家本杰明·布洛赫称他为“暮光的偶像”,认为他是个说谎者。不过这丝毫不影响欧洲一大批公众对他的崇拜与追随。博伊斯死后的二十年,世界艺术继续朝着后现代主义的路径行走,装置、行为、影像、观念艺术取代架上绘画,成为全球化的主流艺术方式。尤其有美国艺术明星安迪·沃霍尔的预言——“每人可出名十五分钟”——大行其道,五花八门的艺术作品更多地对应了商业社会的拜物教。在迪斯尼与卡通盛行的繁杂面貌下,一切变得更加简陋化,也趋于虚无。如果说沃霍尔的成功傍依的是商业和消费主义的一统天下,那么博伊斯的理念,则来源于欧洲文艺复兴的精神。二者孰高孰低呢?

博伊斯的艺术开始之时,西方世界已经面临新文化的冲击,人类进入了理念的空档期,对艺术的价值也不再确认。但他还是非常相信艺术的拯救作用,对此,就连攻击他的布洛赫也承认,“他本质上是一个宗教的艺术家,他的工作是为了救赎和超越”。从现代主义而言,英国大诗人艾略特也如博伊斯那般一副西装革履的打扮,他们其实是感知古典伟大世界的最后子孙。在装扮上他们继承先辈,但思想意识,抵达的是现代世界的荒原。若无现代世界的这片荒原,怎么可能有观念艺术的诞生呢?

二零一三年秋天,中国的第一次博伊斯展览在中央美院美术馆举行。博伊斯抵达中国如同一个航标塔,只有通过航标,才能以正视听,正本清源,让我们更好地理解当代艺术的状况。虽然博伊斯的很多作品是一种现场“行动”,一经诞生即刻消失,无法挪动,但正如福柯曾说:“我愿意我的书成为像手术刀、燃烧瓶或地下坑道一类的东西,我但愿它们在被用过之后就像爆竹一样燃为灰烬。”这个以文字、照片、影像方式呈现的文献展,相当于把已经燃放过的观念爆竹,在我们这里重新燃放一次,不仅见证了艺术史,还对我们有一重别样的现实意味。

一九八七年,也就是博伊斯逝世后的一年,他的第七千棵橡树(《七千棵橡树计划,一九八二年始》)在德国卡塞尔城种下,如今这些大树已经成年。他曾说,作品是在不断的过程中继续着它们的生命,不管是腐烂还是新生。但愿博伊斯的橡树能借这次展览在我们这里真正地种下,成为第七千零一棵吧。