重庆大学勘查技术与工程专业复合型人才课程体系构建与实践

杨忠平,文海家,王桂林,夏洪流,郑白兴,张永兴

1.重庆大学 土木工程学院,重庆 400045;2.山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,重庆 400045

课程建设

重庆大学勘查技术与工程专业复合型人才课程体系构建与实践

杨忠平1,2,文海家1,2,王桂林1,2,夏洪流1,2,郑白兴1,2,张永兴1,2

1.重庆大学 土木工程学院,重庆 400045;2.山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,重庆 400045

本文立足于重庆大学勘查技术与工程专业学科专业长远发展,以重庆市重大教改课题为依托,结合重庆大学新一轮人才培养方案调整要求和人才培养目标定位,参考人才市场对人才的实际需求,依据“卓越工程师教育培养计划”要求对本校勘查技术与工程专业的培养目标进行了全新定位,对课程体系进行了全新构建,研究成果对促进学科专业的发展和提升人才培养质量及毕业生就业工作具有重要实际意义。

勘查技术与工程;培养目标;课程体系

随着我国经济建设的高速发展,大规模城镇化建设、水电站建设、高等级公路建设(深长隧道、桥梁)及地质灾害防治工程等促使岩土工程勘察新技术新方法迅速发展。为适应行业发展,国家颁布了各种新的工程规范,实行了注册岩土工程师考试制度,同时为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》实施了“卓越工程师教育培养计划”(简称“卓越计划”)。行业的快速发展导致对高素质勘查技术与工程专业复合型专门人才的需求日益迫切;国家教育改革和发展也给高等学校的勘查技术与工程专业的人才培养提出了更高要求。

相对于其他专业,勘查技术与工程专门人才处于排头兵、侦察兵的地位。因此,如何办好专业,如何培养适应行业需求的高素质复合型人才以适应21世纪高级工程技术人才市场成为摆在教学管理者面前的重要课题。而高素质复合型人才培养的首要问题便是明确培养目标,制定适合行业发展需求的人才培养方案和人才培养模式,改革教学方法。为此,重庆大学土木工程学院依托重庆市重大教改项目,并结合本校实际对勘查技术与工程专业人才培养目标进行了全新定位,对课程体系进行全新构建,对人才培养模式进行了有益探索和实践。

一、勘查与技术工程专业发展概况

重庆大学勘查技术与工程专业(工程地质方向)是在原重庆大学、重庆建筑工程学院(重庆建筑大学)工程地质专业的基础上,经教育部批准于2009年重新恢复招生的专业,历史传承悠久。目前,勘查技术与工程专业依托重庆市唯一的“地质资源与地质工程”一级学科硕士授权点与岩土工程国家级重点学科建设(二级学科博士点),学科背景与办学实力较强;自恢复招生以来,学校和学院积极开展专业建设,2011年,“地质资源与地质工程”硕士一级学科和勘查技术与工程本科专业同时被评为教育部“卓越计划”专业。为培养学生实际动手能力,学院专门成立了“勘查技术与工程实验室”,先后投入近200万元引进了包括岩石剪切流变仪、非饱和土渗压仪、液压静力触探机、动力触探设备、标准贯入设备及各型取土器等设备30余件(套)。

专业优势和特色主要体现在:(1)历史传承悠久,依托相关学科实力较强。主要依托学科平台为“地质资源与地质工程”一级学科、岩土工程国家重点学科、国家“211”工程山区岩土工程与现代结构工程学科、国家“985”工程山地城镇建设新与技术创新平台、山地城镇建设与新技术教育部重点实验室等,以及土木工程国家级实验教学示范中心实践教学平台,使得勘查技术与工程专业建设呈现良好的发展势头。(2)小专业精英培养模式。目前该专业每年招收30名左右本科生,以“卓越计划”作为目标,培养“高素质、创新性、复合型”地质工程领域的卓越工程师,在培养学生具有扎实的基础理论知识和广泛的专业知识基础上,突出创新实践能力与具备各类工程基础知识的复合型人才的培养。从已毕业学生来看,“复合型”培养能满足地质工程、岩土工程、结构工程、工程管理等相关专业出口(推免或考研攻读硕士学位及工程单位就业)需求。(3)师资力量雄厚。目前专业教师队伍22人,均是教育部山区岩土工程创新科研团队的研究骨干,也是“岩土工程系列课程重庆市级教学团队”的骨干教师,其中20人为博士学位获得者,教授7人、副教授14人,12人具有国外访问学者或进修经历,14人具有执业工程师资格,能长期将学科前沿与科研、工程实践成果引入教学,能较好地适应“卓越计划”人才培养目标。(4)教学改革成果与教学资源建设优势凸显。近年来,勘查技术与工程专业在课程建设、教材建设、教学方式改革、实践教学基地建设等方面取得了丰富的成果。先后承担重庆市级和校级各类教学改革、课程建设项目17项;主要基础课程及专业主干课程中,建成国家精品课程2门,重庆市精品课程8门,校级精品课程2门;专业课程编写出版有“十五”、“十一五”、“十二五”规划教材等10余部;建设有勘查技术与工程专业实验室,以及与生产单位联合等建设实践教学基地13个;近年已在教材建设、课程建设、专业建设、教学改革等方面获国家级、重庆市级和校级各类奖励22项。

然而作为一个刚刚恢复招生的专业,尽管学院恢复招生之初便着手制订了第一轮培养方案,但多年延续下来的人才培养模式和课程体系专业覆盖面过窄、知识陈旧、结构老化及教学方法老套,已不能满足培养“高素质、创新性、复合型工程师”的勘查技术与工程专业“卓越计划”的人才培养目标的要求。鉴于此,学院依托重庆市重大教改项目,对勘查技术与工程专业人才培养模式和培养方案开展了专题研究,取得了较显著的成效。

二、勘查与技术工程专业培养目标

根据我校人才培养定位和专业特色,秉承“研究学术、造就人才、佑启乡邦、振导社会”的办学理念和建设“中国最好的大学之一”的办学目标,从学校自身的优势及对人才的知识、能力和素质的要求出发,制定勘查技术与工程专业“卓越计划”人才培养目标。本专业致力于培养适应国家建设需要,具有坚实的自然科学基础,拥有良好的工程素养、较强的工程实践能力和创新精神,具有较强的勘查技术与工程(工程地质)专业能力,具备经济管理意识和创业精神,具有国际视野的德智体美全面发展的高层次、高素质、复合型卓越工程师为目标。本专业毕业生能够在各种建设工程和地质灾害防治的勘察、设计、施工、监测与检测、监理、管理、评价、教育与研究等部门从事教学、科学研究、科技开发、技术和管理工作。

三、勘查技术与工程专业课程体系构建

明确的人才培养目标需要合理的课程体系来实现。“课程体系是高等学校人才培养的主要载体,是教育思想和教育观念付诸实践的桥梁。”课程体系的构建问题是大学教育的核心问题。从整体上规划一个专业的人才培养模式是一个系统工程,涉及知识体系的优化和设计、教学模式的改革、科学的测试方法以及学生课外科技活动的组织等。目前的教学改革常常单一地针对某一具体的课程,因此改革成果的具体实施往往因教师而异,改革的成果并没有用规范的管理固化到整个培养体系中,其成效大打折扣,改革缺乏连续性,学生的受益也缺乏连续性。而针对一个专业的培养模式的改革则可以延续,使更多学生连续收益。在此背景下,重庆大学勘查技术与工程专业在新一轮培养方案修订过程中,进行了有益的探索和实践。

(一) 课程体系构建原则

1.递阶式原则

在课程开课时间上遵循学科知识的内部逻辑,即从易到难、从基础到专业的逻辑顺序。实际执行过程中,在新生入学时即开设专业概论课程,让学生从入学便开始接触专业知识和专业教师,了解所学专业的性质和目标,解决学生在校学什么、毕业干什么的疑问,随后陆续开设专业基础课程(普通地质学、矿物岩石学、构造地质学、力学课程群组等)和专业主干课程(工程地质学、工程物探、岩土工程勘察等),让学生递阶式的掌握专业知识。力学课程群组中,首先开设理论力学(第2学期),陆续开设材料力学(第3学期)、结构力学(第4学期)、土力学(第5学期)、岩体力学(第5学期),从而让学生在较强力学基础上学习本专业相关的力学知识,同时也分解了学生学习压力。

2.模块化的课程结构原则

“模块化”课程体系结构是一种具有较好调节和更新能力的课程体系结构[1]。在进行专业课程模块设置时,保证合理结构在课程体系中的相对稳定,按照功能类型、需求类型、学科类型等编制课程体系,以不同模块组合满足课程体系目标需求,保持课程自身的完整性和稳定性[2]。

3.基础与学科前沿相结合原则

尽管现代科学技术飞速发展,新技术和新方法不断涌现,但相对而言,基础知识、基本原理和基本理论的变化并不大[3],尤其是地球科学学科更是如此。并且,夯实基础,掌握基本理论和知识仍然是本科教学的重中之重。因此,在课程体系构建时,一方面要使课程内容具有前沿性、实用性;另一方面要使课程内容具有基础性、稳定性[2]。因此,在课程设置上需强化基础课程模块,包括公共基础课程模块和专业基础教育模块。在课程体系的顶部构建一个可及时更新的专业选修课模块,保持课程体系的相对稳定性。

4.强调实用性和实践性原则

在“卓越计划”中,明确要求学生的实践环节学时数不低于40周,要求注重知识的理论性与实践性相结合,使学生尽可能在实践中真枪实干,获得实用知识和技能,增强学生应用所学知识解决实际问题的能力,提高工程素养。同时,为使本专业的办学与国家实行的注册岩土工程师考试制度接轨,在教学中应设置“勘察、设计、施工、监测、监理”等方面的课程,增强实用性与针对性,要求在课程体系及教学内容的制订中重点强化工程实践能力、工程设计能力与工程创新能力,适应培养创新性复合型人才的需求。

(二)课程体系设置

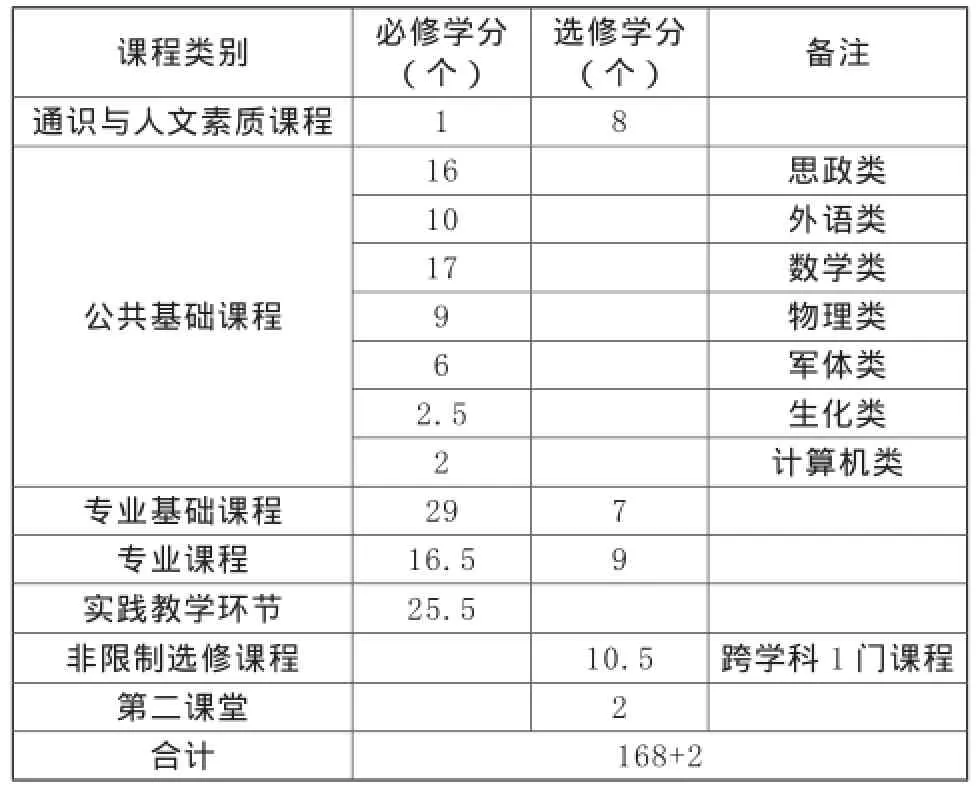

重庆大学在本科教育中实行学分制教学管理,执行3~6年的弹性学制。依据以上原则,结合重庆大学学科专业优势以及用人单位对人才知识储备的需求,以及本校培养高素质创新性复合型人才的目标,对勘查技术与工程专业课程体系进行了重新构建,课程体系设置及学分分配如表1所示。

表1 勘察技术与工程专业模块化课程体系

1.通识与人文素质模块

一个高水平的工程技术拔尖创新人才,不仅应该具备较强的创新、实践能力,同时也应该具备坚实的文化基础和深厚的人文底蕴,成为人文素养和科学素质协调发展、适应经济社会发展要求的高素质人才。在西南交通大学的一份调查报告中显示,尽管大部分学生能够认识到人文素养的重要性,但仅10%的学生认为自己的人文素养比较好,认为一般的近60%,认为很差的近30%[4]。因此,为提高理工科学生的人文素养,将人文素质课程固化到培养方案中,通过学分引导学生学习,但同时为尊重和发扬学生个性,人文素质课采取宽口径教学。

2.公共基础课程模块

此类课程又进一步划分为思政类、外语类、数学类、物理类、军体类、生化类及计算机类,主要培养学生具有较扎实的自然科学基础,熟悉哲学、政治学、经济学、社会学、法学等方面的基本知识,了解当代科学技术发展的主要趋势和应用前景,占总学分比例37.2%,以保证人才的基本素质。主要开设有高等数学、线性代数、概率论与数理统计、大学英语、大学物理、大学化学及实验、思想道德修养与法律基础、大学计算机基础、大学体育等40余门课程。这些课程为培养基本素质及学好后续专业基础课程奠定了良好基础。

3.专业基础课程模块

该类课程由与本专业密切相关的专业基础知识组成,为后续专业课学习提供理论基础和基本专业技能。这类课程的设置遵循厚基础宽口径的原则,在一定程度上决定了学生将来自我发展的潜力,该课程群占总学分比例的21.43%,以保证所培养人才的专业适应能力。同时,相比同专业兄弟院校,我校结合岩土学科专业优势,加强了该专业基础力学课程群,依据循序渐进原则系统开设了理论力学、材料力学、结构力学、土力学、弹性力学等课程,这些课程的开设为本专业今后从事土木工程、岩土工程等相关专业提供了良好的基础知识储备。本专业作为地质学分支学科,为夯实地质基础,在地质学课程群系统开设了普通地质学、矿物岩石学、构造地质学、地貌与第四纪地质学及水文地质学等课程,地质学课程知识体系按少而精、够用、能为后续专业课程的学习打基础为原则。除此之外还开设有建筑制图与识图、工程测量、工程结构基础、土木工程材料、建筑法规等课程。

4.专业课程模块

为使本专业的办学符合“卓越计划”的要求,同时与国家实行的注册岩土工程师考试制度和用人单位对人才知识储备的需求相接轨,本校从传统教学中单一的“勘察”向“勘察、设计、施工、监测与检测、监理”转变。在此背景下,这类课程遵循实用性和实践性的原则,务求让学生了解、掌握本行业目前的新技术与新方法,该课程模块占总学分比例的15.18%,以适应市场经济的变化、满足用人单位需求为目的。其专业课程主要有: 岩体力学、工程地质学、岩土工程勘察、岩土工程监测与检测、工程物探、基础工程等必修课程;同时还主要开设了工程水文学、工程机械、建筑结构CAD、建筑施工技术与组织计划、边坡支护结构设计、地基处理、工程钻探、建设项目管理、工程造价等专业选修课,使学生的知识面得到拓宽,能够根据今后的职业规划进行选修,使知识结构更趋完备和合理,适应社会发展和人才市场的需求。

5.实践教学环节模块

实践教学是培养学生创新意识和将理论应用于实践的重要过程[5]。本着培养具有较强动手能力的高素质创新性复合型卓越工程师的人才培养目标,本校勘查技术与工程专业重视动手能力的培养。因此,独立实践环节在培养方案中占有较大比重,占总学分的比例为15.18%。其专业实习实践环节除随课程开设的课内实验外,独立实践环节主要包括:(1)课程设计模块。主要包括制图综合训练、构造地质学课程设计、基础工程课程设计、建筑施工技术与组织计划课程设计、边坡支护结构设计课程设计、岩土工程勘察课程设计,共计6周学时。(2)野外现场实践模块。主要包括工程测量实习、普通地质学实习、工程地质学实习、工程物探实习、工程钻探实习及生产实习和毕业实习,共计17周。为保证实习实践教学质量,近年来,陆续建成了万盛国家地质公园普通地质学教学实习基地、重庆磁器口工程地质教学实习基地及北碚普通地质及工程地质教学实习基地等多个野外实习基地,同时,积极与市内勘察设计龙头企业(如重庆南江地质地质工程勘察院、中国建筑西南勘察设计研究院、川东南地质大队及136地质队等)建立了稳定的合作关系,这些企业实习实践基地的建立,在专业知识教学和实际工作技能养成方面起到了重要作用。同时为使学生能更加系统地接受来自生产第一线的锻炼,并为随后的毕业设计收集基本资料和素材,也为毕业设计提供基本训练和打基础,更好地满足“卓越计划”的要求,本专业还对实习环节进行了调整。具体措施是将工程钻探实习、生产实习及毕业实习拉通进行,实现各实习环节的无缝对接,共计11周实习时间,并通过与实习合作单位沟通,要求合作单位尽可能给学生提供能够顶岗实习、实际操作的机会。这一改革通过2010级和2011级学生的实践取得了良好效果。此外,学校每年开展的大学生科研训练计划(简称SRTP),也逐渐成为培养学生创新能力的一个重要举措。自2009年恢复招生以来,本专业学生积极申报与本专业相关的SRTP项目共20项,参与学生达到61人次,占学生人数的20%。

6.非限制选修课程模块

为了丰富学生的专业外延知识,鼓励学生个性发展,为从事相关专业提供知识储备,本专业从立足本专业,了解相关专业的角度出发,开设了非限制选修供学生任意选择,该模块要求学生选修不低于10.5学分,占总学分6.25%。

7.第二课堂模块

第二课堂内容包括健康教育、社会实践、讲座、竞赛、社团活动、公益活动等,主要培养学生具有积极健康的心态,能够把握机遇,身心和谐,勇于面对挫折和失败的良好心理素质。并通过鼓励积极参与公益活动培养事业心、社会责任感和团队协作意识。要求学生完成2学分。

四、总结

本文根据重庆大学刚恢复招生的勘查技术与工程专业学科专业发展长远规划,以重庆市重大教改课题“勘查技术与工程专业创新性复合型人才培养模式研究”研究为契机,结合重庆大学新一轮人才培养方案调整要求和人才培养目标,参考人才市场对人才知识储备的实际需求,对本校勘查技术与工程专业的培养目标及课程体系进行了全新构建,这对促进学科专业的发展具有重要的实际意义。新课程体系的实施将对学生更好地适应社会需求、适应注册岩土工程师制度的需求奠定坚实基础,使该专业本科生持续受益。通过大学期间的系统学习和实践,以期培养具备扎实工程勘察、设计、施工、监测与检测、监理等方面的基础知识和实际工作能力,具有适应性和竞争力的“高素质、创新性、复合型”的工程技术“卓越工程师”和科学研究人才。

参考文献:

[1] 邵艳.勘查技术与工程专业课程体系构建[J].合肥学院学报(自然科学版),2012,22(1): 88-91.

[2] 胡弼成.高等学校课程体系现代化研究[J].高等教育研究,2005, (2): 191-208.

[3] 张文雪,梁立军,胡洪营.清华大学绿色教育体系构建与实践[J].环境教育, 2009, (5): 39-41.

[4] 桂富强,黄春蓉,熊钰,等.工科大学生人文素质教育新途径探析——基于西南交通大学人文素质教育的调查与分析[J].文教资料,2012, (19): 109-111.

[5] 文晓涛,童开宇,张澎.如何培养勘查技术工程创新人才[J].中国地质教育,2013, (2): 85-88.

Title: Construction and Practice of the Course System on Exploration Technology and Engineering Specialty of Chongqing University

Author(s): YANG Zhong-ping, WEN Hai-jia, WANG Gui-lin, XIA Hong-liu, ZHENG Bai-xing, ZHANG Yong-xing

exploration technology and engineering; training goal; course system

G642

A

1006-9372(2014)04-0067-05

2014-07-22。

重庆市高等教育教学改革研究项目(重大项目)(101101)。

杨忠平,男,副教授,主要从事岩土工程的教学和研究工作。