催化轻汽油醚化催化剂催化性能评价

李秋颖,孔祥冰,张松显,任海鸥,彭 蓉

(中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院, 北京 100195)

汽车的大量使用造成了我国石油消费量不断攀升,2011年,我国石油消费已超过4.5×108t,位居全球第二。在我国,车用汽油有80%来自催化(催化裂化)装置,催化汽油中烯烃体积分数一般高达40%~60%[1]。根据强制性国家标准 GB17930-2006《车用汽油》[2]中要求,成品汽油的烯烃体积分数不大于30%,GB17930-2011《车用汽油》标准中,车用汽油的烯烃体积分数不大于 28%[3]。对汽油中烯烃含量的限制成为清洁汽油生产的趋势,也给我国成品油生产带来了较大压力。

目前,降低催化汽油中烯烃含量的有效方法是加氢工艺,但加氢工艺中氢的损耗较大且在饱和烯烃的同时会造成催化汽油辛烷值损失。采用催化轻汽油醚化降低烯烃含量,可有效利用催化汽油中含有的大量C4~C6叔碳烯烃与甲醇进行醚化反应生成高辛烷值醚类化合物,所生成的醚类化合物与催化汽油原有组分性质接近,混合性能好,该技术不仅可有效降低催化汽油烯烃含量而且可提高辛烷值与氧含量,促进汽油的清洁燃烧,从而有效地降低汽车尾气中有害物质的排放量[4]。另外,催化轻汽油醚化技术是将低价值甲醇转化为高附加值汽油产品的过程,经济效益显著,有助于国内汽油质量升级的技术需求。

本文主要以催化轻汽油与甲醇为原料,考察两种型号醚化催化剂的催化性能,其结果可为催化轻汽油醚化工艺提供较优醚化催化剂。

1 试验部分

1.1 原料

催化汽油为某石化公司汽油加氢装置生产的加氢精制全馏分汽油。将催化汽油切割出终馏点≤65℃的催化轻汽油作为醚化原料,催化汽油与催化轻汽油基本性质如表1所列。甲醇采用工业一级甲醇一等品。

1.2 催化汽油切割装置与操作条件

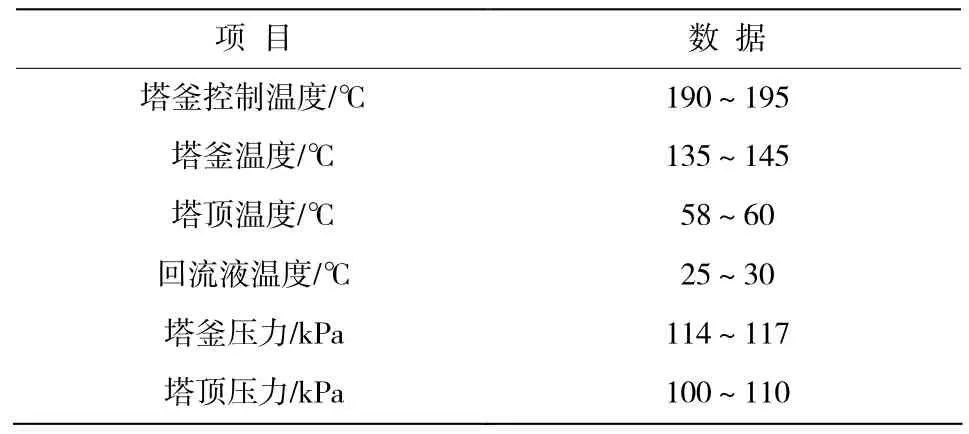

催化汽油切割在不锈钢多功能精馏塔中进行。多功能精馏塔塔体内径为42 mm,有效填料高度为3 m,填料为不锈钢网环。在一定操作条件下,确保催化轻汽油产品的终馏点为(65±1)℃,多功能精馏塔操作条件如表2所列。

表1 原料油基本物性Table 1 Basic physicochemical properties of FCC naphtha and FCC light naphtha

表2 催化汽油切割操作条件Table 2 Cutting operation conditions of FCC naphtha

1.3 催化剂预处理

两种型号催化剂编号分别为1#、2#。将催化剂在室温下用甲醇进行预处理,以除去催化剂孔道中的水分。催化剂预处理方法为:向催化剂中加入新鲜甲醇,浸泡一定时间后,置换等量甲醇并继续浸泡2次。

1.4 催化轻汽油醚化试验

催化轻汽油醚化试验在200 mL固定床反应器中进行。反应器内,底部与上部均用磁环填充,中间装填催化剂。试验过程采用上进下出的进料方式,催化轻汽油醚化装置工艺流程图如图1所示。反应温度指原料入口处催化剂床层温度,指定 2-甲基-1-丁烯、2-甲基-2-丁烯、2-甲基-1-戊烯、2-甲基-2-戊烯、反-3-甲基-2-戊烯、顺-3-甲基-2-戊烯六种叔碳烯烃为催化轻汽油的关键组分,取累计醚化产品进行详细烃组成分析。

图1 催化轻汽油醚化装置工艺流程图Fig.1 Flowchart of etherification process of FCC light naphtha

2 结果与讨论

2.1 催化剂活性试验

在压力为1.0 MPa(g)、进料体积空速1 h-1、醇与叔碳烯烃摩尔比1.1:1、反应温度分别为60、65、70℃的条件下,考察了1#、2#两种催化剂的醚化效果,叔碳烯烃关键组分的转化率如表3、表4所列。

表3 1#催化剂条件下催化轻汽油叔碳烯烃转化率Table 3 Tertiary olefin conversion of FCC light naphtha on 1# catalyst %

表4 2#催化剂条件下催化轻汽油叔碳烯烃转化率Table 4 Tertiary olefin conversion of FCC light naphtha on 2# catalyst %

由表3、表4可以看出,相同反应条件下,端位烯烃的转化率远大于内位烯烃,不同碳数的烯烃中,随着碳原子数的增加,叔碳烯烃的转化率呈下降趋势[5]。试验表明,叔碳烯烃的碳数与双键的位置对醚化反应有较大影响。

总C5叔碳烯烃、总C6叔碳烯烃与总叔碳烯烃转化率随温度变化趋势如图2、图3所示。

由图2可以看出,1#催化剂条件下,总C5叔碳烯烃转化率明显高于总 C6叔碳烯烃转化率。总C5叔碳烯烃转化率随温度的升高呈下降趋势,总C6叔碳烯烃转化率随温度的升高先上升到一定值,之后随温度的升高略趋平稳。说明,在反应温度范围内,总 C5叔碳烯烃主要受热力学因素控制,叔碳烯烃与甲醇的醚化反应为可逆放热反应,反应温度升高,反应平衡常数减小,反应向逆反应方向进行,表现为总C5叔碳烯烃转化率的下降;总C6叔碳烯烃的醚化反应则经历了由动力学因素控制到热力学因素控制的转化。

图3 2#催化剂条件下叔碳烯烃转化率随温度变化趋势Fig.3 Tertiary olefin conversion rate change with temperature on 2# catalyst

由图3可以看出,2#催化剂条件下,总C5叔碳烯烃转化率明显高于总 C6叔碳烯烃转化率。总C5叔碳烯烃转化率随温度的升高先升高后略有降低,总 C6叔碳烯烃转化率随温度的升高先上升到一定值,之后随温度的升高趋于下降。说明,在反应温度范围内,总C5、总C6叔碳烯烃经历由动力学因素控制到热力学因素控制的转化。

2.2 催化剂稳定性试验

在压力为1.0 MPa(g)、进料体积空速1 h-1、醇与叔碳烯烃摩尔比1.1∶1、反应温度分别为60、65、70 ℃的条件下,分别对1#、2#催化剂进行80 h短周期稳定性考察。总叔碳烯烃转化率随装置运行时间的变化趋势,如图4、图5所示。

图4 1#催化剂条件下总烯烃转化率Fig.4 Total tertiary olefin conversion rate change with operating time on 1# catalyst

由图4可以看出,1#催化剂条件下,反应温度为 60 ℃时,总叔碳烯烃转化率最高,基本可维持在60%左右。反应温度为70 ℃时,总叔碳烯烃转化率相对较低,基本维持在55%左右。反应温度为65 ℃时,总叔碳烯烃转化率基本维持在 55%~60%。试验结果表明,在 60、65、70 ℃三个反应温度下,总叔碳烯烃转化率波动不大,1#催化剂的催化性能相对稳定。

由图5可以看出,2#催化剂条件下,反应温度为 65 ℃时总叔碳烯烃转化率最高,基本可维持在60%左右。反应温度为 60、70 ℃时,总叔碳烯烃转化率与反应温度为65 ℃时相近,反应温度为60、65、70 ℃时,总叔碳烯烃转化率波动较小。试验结果表明,2#催化剂的稳定性与对温度的适应性较1#催化剂更好。

图5 2#催化剂条件下总烯烃转化率Fig.5 Total tertiary olefin conversion rate change with operating time on 2# catalyst

2.3 催化轻汽油醚化效果

由图2-图5可以看出,1#、2#催化剂条件下,反应温度为65 ℃时,总C5叔碳烯烃、总C6叔碳烯烃及总叔碳烯烃转化率较高,醚化效果均较好,该反应温度下催化剂活性也相对稳定。因此,对醚化产品进行辛烷值计算与烯烃含量统计时,是压力1.0 MPa(g)、进料体积空速1 h-1、醇与叔碳烯烃摩尔比1.1:1、反应温度65 ℃条件下累计的醚化产品。

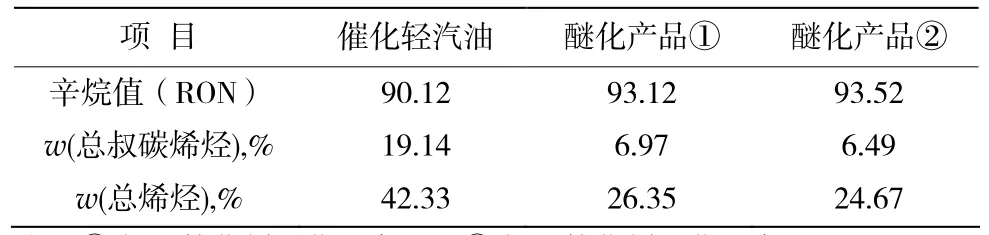

根据单体烃贡献原则,进行催化轻汽油原料及醚化产品的辛烷值计算。辛烷值计算结果与烯烃含量见表5。

表5 辛烷值与烯烃含量Table 5 Octane value and tertiary olefin content

由表5可以看出,经单体烃贡献原则计算,催化轻汽油经醚化前辛烷值为90.12,1#催化剂醚化后产品辛烷值为93.12,2#催化剂醚化后产品的辛烷值为93.52。辛烷值较醚化前均提高约3个单位。由于辛烷值未经过实际测试,故将计算值看作理论值。催化轻汽油醚化前总烯烃含量(质量)为42.33%,1#催化剂醚化后醚化产品总烯烃含量(质量)可降至 26.35%,2#催化剂醚化后醚化产品总烯烃含量(质量)可降至24.67%,烯烃含量(质量)可降低约16%~18%。因此,1#、2#催化剂对催化轻汽油均有较好的醚化效果,可实现降低催化轻汽油烯烃含量的同时,提高催化轻汽油辛烷值。

3 结 论

(1)催化轻汽油醚化前总烯烃含量(质量)为42.33%,1#催化剂醚化后产品总烯烃含量(质量)可降至 26.35%,2#催化剂醚化后产品总烯烃含量(质量)可降至24.67%,烯烃含量均明显降低。醚化后轻汽油辛烷值理论上均提高约3个单位。两种催化剂均可实现在降低催化轻汽油烯烃含量的同时提高辛烷值。

(2)1#、2#醚化催化剂活性和稳定性均较好,均可作为理想的醚化催化剂。2#催化剂的稳定性与对温度的适应性较1#催化剂更好,可优先进行工业试验的进一步考察与选用,以用于清洁汽油的生产。

[1]刘成军,张香玲,温世昌,等.催化裂化汽油轻馏分醚化装置工艺设计方面的问题探讨[J].石油炼制与化工,2011,42(3):13-17.

[2]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB17930-2006 车用汽油[S].北京:中国标准出版社,2007.

[3]倪蓓.符合国家第Ⅳ阶段排放要求的车用汽油国家标准研究[J].石油商技,2012,30(4):66-69.

[4]杨伯伦,刘敬军,雷昭,等.碳五叔碳烯烃乙醇醚化研究进展[J].化工进展,2011,30(11):2340-2348.

[5]李长明,李吉春,黄兴亮,等.FCC轻汽油醚化催化精馏工艺的研究[J].石油炼制与化工,2004,35(1):5-9.