莫里青断陷双阳组一段沉积体系分析

刘 建,聂 婉,刘媛媛,宋阳林,王 蒙

(长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100)

1 研究区地质概况

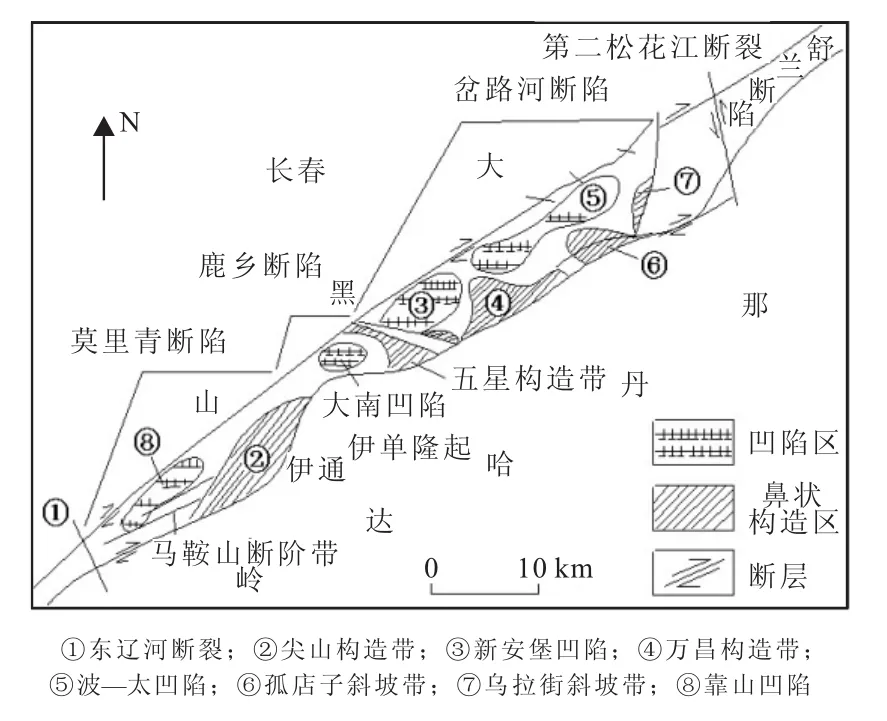

莫里青断陷位于伊通盆地南部,是伊通盆地的一个二级构造单元。该地区的形成经历了初始断陷阶段、稳定沉降阶段、差异沉降阶段、构造反转阶段、萎缩和消亡阶段。现揭示地层主要为古近纪和新近纪地层,古近系自下而上发育有始新统双阳组(分为一、二、三段),始新统奢岭组(分为一、二段),始新统永吉组(分为一、二、三、四段),渐新统万昌组(分为一、二、三段),渐新统齐家组(分为一、二段),以及新近系岔路河组(表1)。双一段发育经历了初始断陷、稳定沉降、差异沉降三个阶段,形成了靠山凹陷、尖山构造带、马鞍山断阶带、大孤山断阶带、小孤山斜坡带、西北缘断褶带三级构造单元(图1),呈“东高西低”地势,总体以灰色—灰黑色细砂岩、粉砂岩、砂砾岩和黑色泥岩为主[1]。

图1 莫里青断陷区域位置图(据孙连浦等,2005)Fig.1 Location of Moliqing fault depression(According to Sun Lianpu,et al,2005)

2 层序地层分析

通过对岩心、地震反射特征和电性特征综合分析,识别了MSC1层序顶、底界面和MSC2层序底界面,MSC2层序划分出三个短期基准面旋回(表1)。

2.1 层序界面

MSC1顶界(Th反射界面),界面之上自然伽马曲线表现为中幅齿化漏斗形,界面之下为中幅齿化钟形(图2),地震界面上表现为中—低频、较连续、中强反射特征(图3)。

图2 层序划分方案与界面特征(伊52井)Fig.2 Sequence division scheme and interface features(well Yi-52)

MSC1底界(Thp反射界面)发育稳定泥岩段,代表中期基准面旋回上升达最高点位置时发育的层序分界面(图2)。地震剖面上表现为中—低频、较连续、亚平行弱反射特征。在盆地西南部,该反射层之上可观察到较明显的上超现象(图3)。

MSC2底界(Tg反射界面)经前人研究,认为该界面为区域性不整合面,是二级层序界面[2-3]。在自然伽马测井曲线上,界面上下的自然电位和自然伽马曲线形态突变,界面之上为中高幅微齿化钟形(图2)。以砂岩或泥岩与基底呈不整合接触。在地震剖面上表现强反射特征,反射层之下存在削截现象(图3)。

表1 莫里青地区层序地层划分方案Table 1 Sequence stratum division scheme of Moliqing area

图3 双一段层序界面地震反射特征Fig.3 Sequence boundary seismic reflection features of the first segment of Shuangyang formation

2.2 短期基准面旋回

针对莫里青地区双一段MSC2层序发育具有同时受构造、气候、物源、A/S变化和地层自旋回过程等因素控制的特点,以基准面旋回级别划分和命名原则为基础,考虑层序界面性质、结构与叠加样式,将MSC2中期层序划分为3个短期层序(SSC1—SSC3)(图2)。

SSC3层序形成于沉积物供给率大于可容纳空间增长率(A/S<1)和水位相对较浅的条件下,自然伽马测井曲线呈钟形或箱形(图2),代表基准面上升的地层过程。岩性主要为含砾砂岩,单个砂体具有向上“加深”变细沉积韵律,底部与下伏地层大多数呈岩性突变的接触关系。

SSC2层序中发育两种界面类型,其一为层序顶底界面的短期洪泛面,其二为层序内的小型冲刷面。下降和上升半旋回由细变粗复变细的沉积记录保存较完整,对应的声波时差测井曲线由漏斗形→平直→钟形组合形成(图2)。

SSC1层序主要形成于水体相对较深和流动较缓条件下,岩性组合上由细粒砂岩、粉砂岩和泥岩叠置组成向上变细的沉积序列。

双一段总体为一长期基准面上升半旋回。MSC2层序为一个中期基准面上升半旋回,由两个次级上升半旋回和一个次级完整旋回组成(图2);MSC1层序为一中期基准面下降半旋回(图2),以大套泥岩或泥岩夹薄层泥质粉砂岩为主。

3 沉积相类型

结合前人研究,通过对双阳组一段岩心观察,利用测井曲线、地震剖面等进行综合分析,明确莫里青断陷双阳组一段发育的沉积体系类型有:扇三角洲、湖底扇、湖泊沉积体系[4-5]。同时,针对莫里青双一段扇三角洲和湖底扇沉积相特征进行识别(表2)。

3.1 扇三角洲

研究区扇三角洲分别发育在西南、东南、东北缓坡带。扇三角洲岩性主要以砂砾岩为主(图4),自然伽马、声波时差电测曲线表现为低幅箱形和齿状钟形(图4)。在地震剖面上顺物源方向呈上凸下平丘状反射特征(图4),反映了陡地形、近物源沉积环境下的快速沉积。

3.1.1 扇三角洲平原亚相

扇三角洲平原亚相主要发育辫状分流河道和支流间湾微相沉积。分流河道主要以灰色—灰白色砂岩和砂砾岩为主,成分成熟度低,分选磨圆差,多呈向上变细正韵律,发育交错层理、波状层理。支流间湾岩性主要以暗色泥岩与灰白色泥质粉砂岩互层为主,偶见植物碎屑。声波时差电测曲线上,辫状分流河道常为箱形或钟形,支流间湾表现为幅值低,起伏小的特征。

表2 莫里青双一段扇三角洲、湖底扇识别特征Table 2 Fan delta and sub-lacustrine fan recognition features of the first segment of Shuangyang formation in Moliqing fault depression

图4 莫里青双一段扇三角洲特征Fig.4 Fan delta features of the first segment of Shuangyang formation in Moliqing fault depression

3.1.2 扇三角洲前缘亚相

扇三角洲前缘亚相发育水下分流河道、分流河道侧缘、分流河道间、河口坝和席状砂微相沉积。水下分流河道由粗砂岩、砂砾岩构成,常见交错层理,粉砂岩互层为主,发育有平行层理、波状层理,自然伽马测井曲线表现为中—高幅箱形或齿化钟形或齿化箱形,有时出现叠加(图5);分流河道间由粉砂、细沙和泥岩组成,垂向上无明显旋回特征。自然伽马曲线呈低幅扁钟形或低平状(图5),中间会出现由于薄层的粉砂、细砂而引起的齿峰;河口坝在垂向剖面上表现为上粗下细的反韵律,自然伽马曲线为中幅漏斗形或齿化漏斗状,顶部突变接触,底部渐变接触(图5),反映水动力逐渐加强和物源供应充足。

3.1.3 前扇三角洲亚相

前扇三角洲亚相为扇三角洲与湖泊过渡地带,在较深水环境、相对能量较弱条件下由悬浮物垂向加积而成,其测井曲线呈低幅微齿状。

图5 莫里青双一段测井特征相模式Fig.5 Logging feature phase mode of the first segment of Shuangyang formation in Moliqing fault depression

图6 莫里青双一段湖底扇特征Fig.6 Sub-lacustrine fan features of the first segment of Shuangyang formation in Moliqing fault depression

3.2 湖底扇

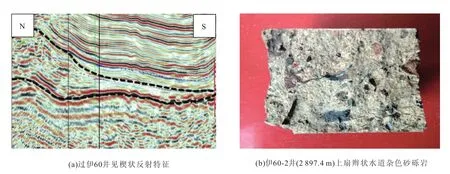

湖底扇这一概念是由海底扇引申出来的,在湖泊中一般为带有较长供给水道的洪水重力流浊积扇,通常为断陷或湖盆边缘沉积体系供源,受构造引起的快速沉降、水体加深的影响而滑塌形成[6]。研究区湖底扇主要发育于控盆断裂西北缘断褶带一侧。地震相以充填相和楔形相为主,楔状体沿倾向方向逐渐减薄(图6),充填相具有下凹的界面,前积充填。岩性以砾岩、砂砾岩、粗砂岩、泥岩为主(图6)。

3.2.1 湖底扇上中扇亚相

上中扇发育在供给水道前端斜坡坡度变缓的基岩面上,水道内水动力较强,主要为砾质高密度浊流,主要发育辫状水道、辫状水道侧缘、辫状水道间微相沉积。自然电位测井曲线:辫状水道多为箱形曲线,辫状水道侧缘呈中—高幅箱,辫状水道间为中—低幅齿状(图6)。

3.2.2 湖底扇下中扇亚相

下中扇是湖底扇的主体相带,发育在内扇向湖心的低洼平坦区。随着地势逐渐平坦,来自供给水道和内扇的强水动力条件的砂砾质高密度浊流能量逐渐减弱,在下中扇区演化成为砂质高密度浊流—低密度浊流,能量逐渐衰减。下中扇区主要以辫状水道侧缘微相为主,自然电位曲线多为中—高幅齿化钟形。

3.2.3 湖底扇外扇亚相

本区湖底扇外扇亚相主要发育外扇泥微相沉积,自然伽马测井曲线呈低幅齿化形态(图6),反映低能环境。岩性以薄层粉砂岩与深湖泥岩互层为主,显示鲍马序列上半段特征。

3.3 湖泊相

图7 莫里青双一段沉积相图Fig.7 Sedimentary facies of the first segment of Shuangyang formation in Moliqing fault depression

在地震剖面上表现为中连续、弱反射特征;自然伽马电测曲线呈中—低幅,齿状形态。地处缺氧的弱还原环境。岩石类型以黏土为主,水平层理发育,岩性横向分布稳定,是最有利生油地带。

4 沉积体系展布与演化

4.1 沉积体系展布

4.1.1 SSC3沉积体系展布

该时期为双一段沉积初期,莫里青断陷主要有三个物源供给方向,分别为西南、东南、西北方向。西南、东南部发育扇三角洲沉积体系,西北部以湖底扇沉积体系为主。在研究区西南部(伊52井区),一支水系沿伊52-1-9井、伊52井向东北延伸;另一支水系沿伊43井向东北方向延伸,扇三角洲面积较大。此外,从西北方向发育一支水系主河道沿伊44X井向东南方向延伸。盆地西北断层边界发育向东南方向延伸的湖底扇沉积体系。其中,中扇和外扇为湖底扇主体,面积分布广。工区其它部位发育滨浅湖与深湖—半深湖沉积体系(图7)。

4.1.2 SSC2沉积体系展布

SSC2时期与SSC3时期相比,沉积体系的分布具有一定的继承性,各相带在平面上的展布规律与SSC3时期类似,随着水域扩大,湖底扇发育面积变大,扇三角洲发育面积总体减小,西南部扇三角洲沉积体变化相对较小(图7)。

4.1.3 SSC1沉积体系展布

SSC1沉积时期,莫里青断陷物源有所变化。东南方向物源不发育,来自西北、西南物源持续发育,砂体厚度、砂地比高值区位于西北物源区。在研究区西北缘仍然发育一系列湖底扇,其它地区主要为湖泊沉积。与前期相比,研究区西北缘湖底扇和西南部扇三角洲沉积体明显萎缩,发育面积大大减小。其中,沿伊43井方向水系河道消失,此外,东南部扇三角洲沉积体系消失(图7)。

4.1.4 MSC1沉积体系展布

MSC1沉积时期,物源方向仍主要为西南、西北两个方向。西南方向扇三角洲体系持续发育,西北缘仍发育湖底扇沉积体系,但相比前一时期明显呈萎缩趋势(图7)。

4.2 沉积体系演化

莫里青双一段受走向为北东向和北西向断裂控制,地壳不断沉降,从地震和测井资料看,体现出地形高差大、多物源、多水系的地貌特征。在双一段沉积时期,研究区主要发育扇三角洲和湖底扇沉积体系,东南及西南缘缓坡边缘主要发育扇三角洲沉积体系。由于构造活动强烈,加之气候较干旱,大量陆源碎屑物质以牵引流的形式近距离向盆地供给,形成扇三角洲砂体,主要水系方向为南东—北西与南西—北东方向。湖底扇物源主要来自西北方向,根据莫里青断陷地震剖面分析,西北缘断裂为高角度形态,造成盆地与物源区之间高差大,重力流沿垂直断裂的沟谷直接倾泻于盆地陡坡带的深洼带,形成湖底扇沉积体,主要延伸方向为北西—南东方向。在MSC2沉积伊始,基底断陷湖盆开始扩张,湖盆大面积水进,来自湖盆周缘的碎屑物质直接推进入湖,砂体发育呈递减趋势,至MSC1沉积时期,水体进一步加深使扇体萎缩,其它均为湖泊沉积体系,形成了大套较纯暗色泥岩沉积,是良好的生烃源岩[7-8]。

5 结论

1)以高分辨率层序地层学理论为指导,充分利用岩心、录井、测井、地震资料,依据层序界面反射特征,将莫里青双一段划分为MSC1和MSC2两个中期层序。其中,MSC2进一步划分为SSC1、SSC2、SSC3三个短期层序。

2)莫里青双一段时期发育4个主要物源,分别为西南部、东南部、东北部缓坡带的扇三角洲砂体和西北部陡坡带的湖底扇砂体,形成了浅湖—半深湖—扇三角洲—湖底扇沉积组合。双一段沉积时期,湖平面逐渐上升,水体不断加深,扇体呈萎缩趋势。

[1]孙连浦,刘招君,毛天基.伊通盆地莫里青断陷双阳组湖泊水下扇沉积特征[J].世界地质,2005,24(2):137-142.

[2]李木才,孙凯,白洪彬,等.伊通盆地层序地层格架与层序构成分析[J].岩性油气藏,2009,21(4):28-31.

[3]刘招君.湖泊水下扇——以伊通盆地莫里青断陷双阳组为例[J].沉积学报,2003,21(1):148-153.

[4]柳蓉,刘招君,杨建国,等.汤原断陷古近系层序地层及沉积体系分析[J].世界地质,2006,25(4):367-372.

[5]盛和宜.辽河断陷湖盆的扇三角洲沉积[J].石油勘探与开发,1993,20(3):60-65.

[6]庞军刚,杨友运,蒲秀刚.断陷湖盆扇三角洲、近岸水下扇及湖底扇的识别特征[J].兰州大学学报,2011,47(4):18-23.

[7]廖一,郑荣才,王成玉,等.鄂尔多斯盆地姬塬地区长8油层组高分辨率层序分析[J].沉积学报,2010,28(3):481-487.

[8]刘秋宏,卢双舫,李军辉,等.海拉尔盆地呼和湖凹陷南屯组层序地层与沉积体系分析[J].沉积学报,2010,28(2):227-233.

——贯穿建筑的连续上升走廊