脑微出血与脑卒中相关性的临床研究

徐 劲,张 驰,马 慧,祝善尧,张鹏飞

脑微出血(cerebral microbleeds,CMB)是脑内微小血管病变所致的,以微小量出血为主要特点的一种脑实质亚临床损害,常规MRI不能发现,可经T2加权梯度回波核磁共振(T2-weighted gradient 2 echo MRI,GRE2-T2MRI)技术检测发现。表现为均匀一致,直径2~5 mm的卵圆形信号减低区,周围无水肿。目前尚不明确CMB与脑卒中之间临床关系。国外学者研究发现,CMB广泛存在于脑出血、脑梗死患者中,可能与高龄、高血压、糖尿病等因素相关,国内临床研究不多,本研究CMB在不同人群中的患病率及其危险因素,并探索其可能的临床意义。

1 资料与方法

1.1 研究对象 于2008年3月~2010年12月随机在我院选取140例脑卒中患者,选择标准为:(1)诊断明确:本次研究采取的诊断标准由第四届全国脑血管疾病学术会议制定;(2)资料完整:每位患者的基本资料均完整无缺,且错误率少。其中,腔隙性脑梗死组58例,男性35例、女性23例,年龄42~79岁,平均 59.4±6.1岁;脑出血组40例,男性28例、女性12例,年龄 43~81岁,平均60.2±9.1岁;脑梗死组42例,男性27例、女性15例,年龄41~78岁,平均58.5±5.9岁。对照组患者为具有相近基本资料的非脑卒中患者30例,男性18例、女性12例,年龄42~82岁,平均57.8±7.3岁。各组性别、年龄差异均无统计学意义(P≥0.05)。所有患者登记血压、血脂、血糖、既往史等基线资料。排除标准:出血倾向疾病,脑肿瘤,脑外伤,海绵状血管瘤脑血管瘤及动静脉畸形。本研究经医院伦理委员会批准所有患者或其家属均签属知情同意书。

1.2 检查与方法 所有患者取得知情同意后,本次研究使用的器械为德国西门子公司提供的超导型1.5T MRI。常规选择 SE序列横断位 T1W1、T2W2、FLAIR 及 GRE T2*WI扫描(TR/TE=300 ms,偏转角度 20°,层厚 5 mm,间隔 0.5 mm,扫描16~18层,FOV 23 cm,220×256矩阵)。应用GRE T2*WI观察CMB,记录CMB发生例数、部位、数目。参考标准:CMB在GRE T2*WI表现为质地均一、圆形、边界清楚,直径2~5 mm,周围无水肿的信号缺失区,并有放大效应(blooming effect);在T1或T2序列上无高信号;需排除铁、钙沉积、骨影、血管流量信号。皮质、皮质下区域(cortical,subcortical area,CSC),基底节及丘脑区域(deep gray matter:basal ganglia and thalamus area,DGM)和幕下区域(infratentorial area:brain stem and cerebellum,IT)均为发生CMB时必须采用MRI诊断的部位。CMB严重程度按照数目划分3度:轻度1~5个,中度6~10个,重度>10个。

1.3 统计学方法 采用Spss18.0软件包进行统计学分析。本次研究所得数据采用χ2检验;多组等级资料用Kruskal Wallis H检验;计量资料用表示,多组多重比较行方差齐性检验,用LSD法,检验统计量用t值表示。P<0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

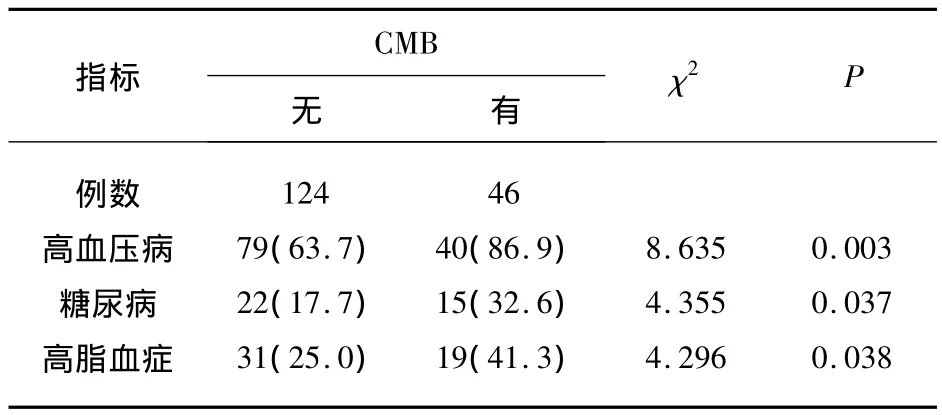

2.1 CMB与脑血管病危险因素的关系 由表1可见,所有170例患者中有CMB患者46例,同时发生高血压病 40例(86.9%),糖尿病 15例(32.6%),高脂血症19 例(41.3%),均明显高于对应危险因素的无CMB组(P均<0.05);

2.2 各卒中组与对照组在CMB发生率的比较 由表 2可见,对照组 30例,发生 CMB 2例(6.6%);腔隙性脑梗死组58例,发生 CMB 16例(27.5%);脑梗死组 42例,发生 CMB 11例(26.1%);自发性脑出血组40例,发生 CMB 17例(41.3%)。各脑卒中组的CMB发生率均明显高于对照组(P均<0.05);与其它组比较,自发性脑出血组CMB发生率最高(P均<0.05)。

2.3 各卒中组CMB分级构成的总体比较 由表3可见,各脑卒中组CMB严重程度分级构成不同(P<0.05),脑出血组在CMB重度分级的发生率明显高于其它组,腔隙性脑梗死组其次,脑梗死组CMB分级以轻、中度为主。

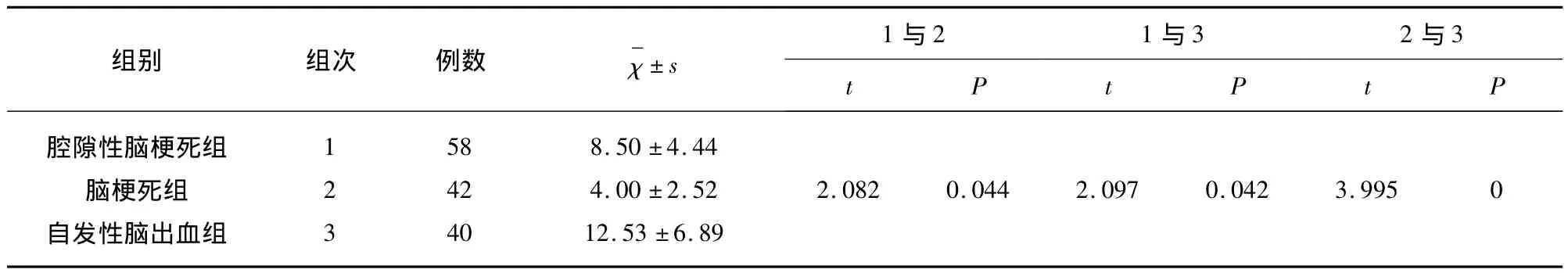

2.4 各卒中组CMB数目的总体均数比较 由表4可见,各脑卒中组CMB数目的总体均数比较:自发性脑出血组(12.53±6.89)>腔隙性脑梗死组(8.50 ±4.44)>脑梗死组(4.00 ±2.52)。

表1 有无CMB与脑血管病危险因素的组间差异

表2 各卒中组的CMB发生率的两两比较

表3 各卒中组CMB分级构成的总体比较

表4 有CMB的各卒中组CMB数目的总体均数多重比较

3 讨论

小血管病在老年人中很常见,而脑微出血(CMB)是小血管病的一重要类型,CMB可在GREWI上表现。为数不多的研究表明,在目前常用的脉冲序列中,梯度回波T2*序列对脑微出血有很高的敏感度。因此虽然目前MRI对磁敏感加权成像(SWI)已常规用于临床[1],但本试验中,我们采用GRE T2*WI序列来检测CMB。

CMB的核磁共振显像特点与其病理相关性并没有彻底弄清楚,在以往的研究中可发现GRE的低信号可能与CMB吞噬细胞中的含铁血黄素含量存在一定关系。此项发现研究最透彻的为Fazekas等[2],通过相应试验得出结论,微血管破裂、含铁血黄素的沉积均可能导致GRE影像显示低信号。通过对脑出血死亡患者的尸体扫描中可得知,在GRE的扫描过程中低信号影像中大部分均有含铁血黄素的沉积,观察每位患者的脑部血管病变,均发现具有明显的纤维玻璃样变性,以上的研究可得出结论,小血管的病变可导致CMB的发生[3]。

到现在为止,对于CMB病因的探索仍在进行,机制并不深刻了解,在探索过程中可发现,年龄、脑出血、血压、腔隙性脑梗死、脑淀粉样血管病等均有关系[4]。当脑部血管长时间处于高压状态时,可引起脑内的微小血管出现严重的透明样变,导致血管的退行性病变,甚至导致动脉瘤的产生,当联合基础病变时可发生动脉瘤的破裂,广泛出血,严重影响大脑功能。在以上的研究中可发现微小动脉瘤的发生可导致严重的CMB,因此,脑部微小动脉的压力对于发生 CMB 中起着重要作用[5,6]。

本研究发现CMB患者与无CMB患者在高血压病、糖尿病、高脂血症危险因素之间有明显差异,统计学显示高血压病、糖尿病、高脂血症是影响CMB的发生的显著因素,这一结果已被相关流行病学研究证实[7]。推测高血压病、糖尿病、高脂血症加剧颅内小动脉硬化,致CMB发病率增加。

研究显示CMB在各卒中组中均存在,发生率以脑出血组最高,达42.5%,腔隙性脑梗死组27.5%,脑梗死组27.1%,对照组6.6%。各脑卒中组CMB严重程度分级构成不同,脑出血组重度CMB发生率明显高于脑梗死组及腔隙性脑梗死组,这与文献报道相似[8,9]。本研究中有 CMB的各脑卒中组 CMB数目的总体均数比较:自发性脑出血组(12.53±6.89)>腔隙性脑梗死组(8.50±4.44)>脑梗死组(4.00 ±2.52)。相关文献报道[10],当 109 例患者脑内的幕上血管发生出血时,约有59例患者出现不同程度的CMB,部位也存在明显的差异,总体为皮质-皮质下区域和基底核或丘脑区域多见[11],符合本次研究的结论。表明CMB与出血性脑卒中存在显著的相关性,在预测脑出血中意义大[10,12],而对于脑出血患者,伴发CMB可能导致自发性脑出血出血量增加,自发性脑出血的出血量可能与CMB分级的严重程度有关。

CMB在脑卒中领域的意义正日益被重视。其与高龄、高血压、糖尿病、高脂血症有明显相关性;在脑卒中患者,尤其是在自发性脑出血患者中具有高发病率;最新研究还表明,CMB可预测脑卒中,减少脑卒中对脑部的损害,在治疗方面可提前进行抗血栓治疗,对于患者疾病的预防有一定价值[13~15]。

综上所述,CMB的诊断,在提前判断出血性脑卒中中临床价值高,具有显著意义。我们对于脑卒中的认识还只是冰山一角,对于本课题,由于受科研周期及样本量的局限,部分结论还有待远期大样本、长时间的进一步研究论证,包括对CMB具体发病机制以及对发现CMB后再治疗对患者预后的影响等。

[1]Jeon SB,Kang DW,Lee EM,et al.Initial microbleeds at MR aging can predict recurrent intracerebral hemorrhage[J].Journal of Neurology,2007,254(4):508 -512.

[2]Fazekas F,Kleinert R,Roob G,et al.Histopathologic analysis of foci of signal loss on gradient-echo T2*-weighted MR images in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage:evidence microangiopathyrelated microbleeds[J].American Journal of Neuroradiology,1999,20(4):637-642.

[3]韦铁民,吕玲春,周利民,等.脑微出血的磁共振诊断研究进展[J].中华医学杂志,2013,93(25):2007 -2009.

[4]Lee SH,Bae HJ,Ko SB,et al.Comparative analysis of the spatial distribution and severity of cerebral microbleeds and old lacunes[J].Journal of Neurology,Neurosurgery & Psychiatry,2004,75(3):423 -427.

[5]Tsushima Y,Aoki J,Endo K.Brain microhemorrhages detected on T2*-Weighted gradient-echo MR images[J].American journal of neuroradiology,2003,24(1):88 -96.

[6]Liu W,Liu R,Sun W,et al.Different impacts of blood pressure variability on the progression of cerebral microbleeds and white matter lesions[J].Stroke,2012,43(11):2916 -2922.

[7]Charidimou A,Werring DJ.Cerebral microbleeds:detection,mechanisms and clinical challenges[J].Future Neurology,2011,6(5):587-611.

[8]Schonewille WJ,Singer MB,Atlas SW,et al.The prevalence of microhemorrhage on gradient-echo magnetic resonance imaging in acute lacunar infarction[J].Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases,2005,14(4):141 -144.

[9]张荣伟,张惠叙,王慕一.老年脑出血患者的脑微出血与相关因素分析[J].山东医药,2008,48(4):33-34.

[10]王金月,杨 筠,刘振兴,等.卒中患者与脑微出血的MRI的特点及临床意义[J].实用医学影像学杂志,2008,9(2):72-76.

[11]柴 超,夏 爽,沈 文.脑微出血的空间与时间分布及对临床治疗的影响[J].国际医学放射学杂志,2013,36(4):324-327.

[12]Greenberg SM,Vernooij MW,Cordonnier C,et al.Cerebral microbleeds:A guide to detection and interpretation[J].The Lancet Neurology,2009,8(2):165 -174.

[13]Patel B,Lawrence AJ,Chung AW,et al.Cerebral microbleeds and cognition in patients with symptomatic small vessel disease[J].Stroke,2013,44(2):356 -361.

[14]王国珍,汪国宏,王小强,等.脑微出血对急性脑梗死患者认知功能的影响:前瞻性病例系列研究[J].国际脑血管病杂志,2013,21(2):86 -90.

[15]王 志,王 雷.磁共振成像脑微出血与抗栓治疗脑出血相关[J].中华神经科杂志,2011,44(10):677 -680.