农业劳动力流出最优点、农民荒与粮食安全

韩占兵

(中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉 430073; 黄淮学院 经济管理系,河南 驻马店 463000)

农业劳动力流出最优点、农民荒与粮食安全

韩占兵

(中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉 430073; 黄淮学院 经济管理系,河南 驻马店 463000)

以二元经济理论和新古典经济学理论为依托,构建了农业劳动力流出对粮食产出影响的理论模型,提出了农业劳动力流出最优点的研究假设,并运用面板数据进行了实证检验。研究得出,中国东部和中部区域正处于二元经济结构转换中期,农业劳动力流出数量已经越过农业劳动力流出最优点,对粮食安全构成了直接威胁;而西部区域正处于二元经济结构转换初期,农业劳动力流出数量还未到达农业劳动力流出最优点,存在着过剩的农业劳动力。

农业劳动力流出; C-D生产函数; 粮食安全; 农民荒

一、引 言

改革开放以来,伴随着中国城乡要素收益差距的加大和工业化、城镇化进程的加快,二元经济所引致的农业劳动力流出日益增长。大量农业劳动力持续向城市二三产业转移,直接造成高素质农村青壮年劳动力不断流失。据国家统计局发布的数据显示,截至2013年第三季度末,农村外出务工人员数量为17392万人,“80后”、“90后”新生代农民工占比达到61%。农业劳动力持续大量外流,导致以农业生产副业化、农村人才空心化和农民老龄化为表征的“农民荒”日益突出。客观而言,大量农业剩余劳动力转移到非农领域,这是市场经济的要素资源配置的必然结果,同时也是城乡收入差距背景下经济理性人按照劳动收益最大化原则进行自由就业决策的结果。在“城镇拉力”和“农村推力”的共同作用下,大量的农村青壮年人口被裹挟到人口迁徙的历史洪流中。因此可以说,“农民荒”是中国从二元经济结构向一元经济结构转型迈进的伴随产物。

从国外发达国家城镇化和工业化的历史经验来看,英国农业劳动力占总劳动力的比重,在1800年为35%,1901年下降到9%,1980年持续降低至2.6%;美国农业劳动力比重在1840年为68%,1980年持续下降至3.5%;日本在1872年的农业劳动力比重高达85%,1980年下降为11.2%[1]。这些国家很好的利用了农业人口大幅下降所来的历史机遇,大踏步的完成了农业规模化经营的历史任务,进而显著提高了农业收益率,实现了农业现代化。然而,当前问题的复杂性在于,中国在农业人口大迁移的背景中,由于制度性障碍的羁绊,农业人口大幅降低所带来的农业规模化经营的历史机遇并没有得到很好的利用。蔡昉研究发现,农村剩余劳动力中40岁以上的占50%,而这个年龄段的劳动力在农业生产中就业比例竟然高达85.5%[2]。朱启臻在山东省荣成市的抽样调查显示,在所调查的农业劳动力中,女性占到60.5%,远远高于男性的39.5%[3]。这说明,中国当前大量的农村土地由妇女和老人来耕种,这是农业副业化和懒人农业的典型表现,直接制约了农业收益率的提高,从而使得农业的职业吸引力降低,产生了多数人不愿意种田的“农业接班人危机”。长此以往,必将对国家粮食安全提出严峻挑战。基于此,本文将以二元经济理论和新古典经济学理论为依托,构建农业劳动力流出对粮食产出影响的理论模型,提出农业劳动力流出最优点的研究假设,并运用面板数据来实证检验中国不同区域农业劳动力流出是否越过了最优点,进而判断是否对粮食安全造成显著影响,最后提出研究结论与政策启示。

二、理论模型与研究假设

(一)农业劳动力流出对粮食产出影响的理论模型

上个世纪中,国外学术界对于城镇化背景下农业劳动力转移行为的研究非常丰富。荷兰社会学家J.Booke最早提出二元概念[4],William Arthur Lewis充分利用这一思想系统提出了二元经济理论模式[5]。即通过乡村农业劳动力不断向城市工业部门转移,促使工业部门和农业部门的发展水平同时得到提高,并最终改造传统农业部门,实现经济结构一元化。Ranis G A和Fei G H发展了二元经济理论,他们提出,传统农业经济转型需要经过从单一农业到与现代工业经济并存的二元结构,再从二元到现代化的一元经济前后两个过渡阶段[6]。在新古典经济学框架下,由Barnum、Squire和Singh等提出并发展的“农户经济学理论”最终形成[7]。该理论把农户的务农选择与非农就业行为纳入一个整体分析框架,认为在追求农户整体效用最大化的行为目标下,农业生产与农户非农就业之间存在着彼此影响的直接联系。本文基于上述理论,运用C-D生产函数,提出农业劳动力流出对粮食产出影响的理论模型。具体过程如下:

首先,将粮食生产部门和工业生产部门的C-D生产函数分别设为:

(1)

(2)

上式中,Y1t、Y2t分别代表在t期限内的粮食产出和工业产出,t表示时间。L1t、L2t分别表示两部门劳动要素投入水平。K1t、K2t分别表示两部门资本要素投入水平。A1t、A2t分别表示两部门的技术水平。α、β表示两部门劳动要素的产出弹性。

然后,将粮食生产部门和工业生产部门的利润函数分别设为:

1t=TR1t-TC1t=P1tL1tαK1t1-αA1t-W1tL1t-R1tK1t

(3)

2t=TR2t-TC2t=P2tL2tβK2t1-βA2t-W2tL2t-R2tK2t

(4)

根据利润最大化的原则,分别对(3)式中劳动和资本要素投入求一阶偏导,使其等于零可得:

W1t=αP1tL1tα-1K1t1-αA1t

(5)

R1t=(1-α)P1tL1tαK1t-αA1t

(6)

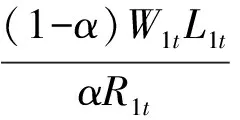

将(5)式除以(6)式可得:

(7)

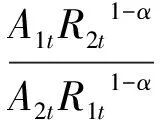

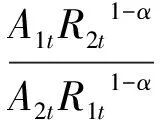

将(7)式代入(1)式可得:

(8)

同理可得:

(9)

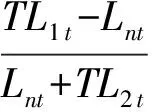

再次,将L3t设定为乡村中可为工业部门提供农业剩余劳动力的数量,L4t设定为工业部门发展所需的农业劳动力支撑数量,TL1t为乡村劳动力总量,TL2t为城镇劳动力总量。

则可得:

(10)

(11)

当城乡劳动力供需平衡时,则L3t=L4t,即可得:

(12)

为了研究需要,本文此处假定α=β,则由上式可得均衡状态时的劳动工资率:

(13)

最后,将农业劳动力流出量设定为Lnt,则均衡时,有Lnt=L3t=L4t。将(13)式代入(8)式即可得:

(14)

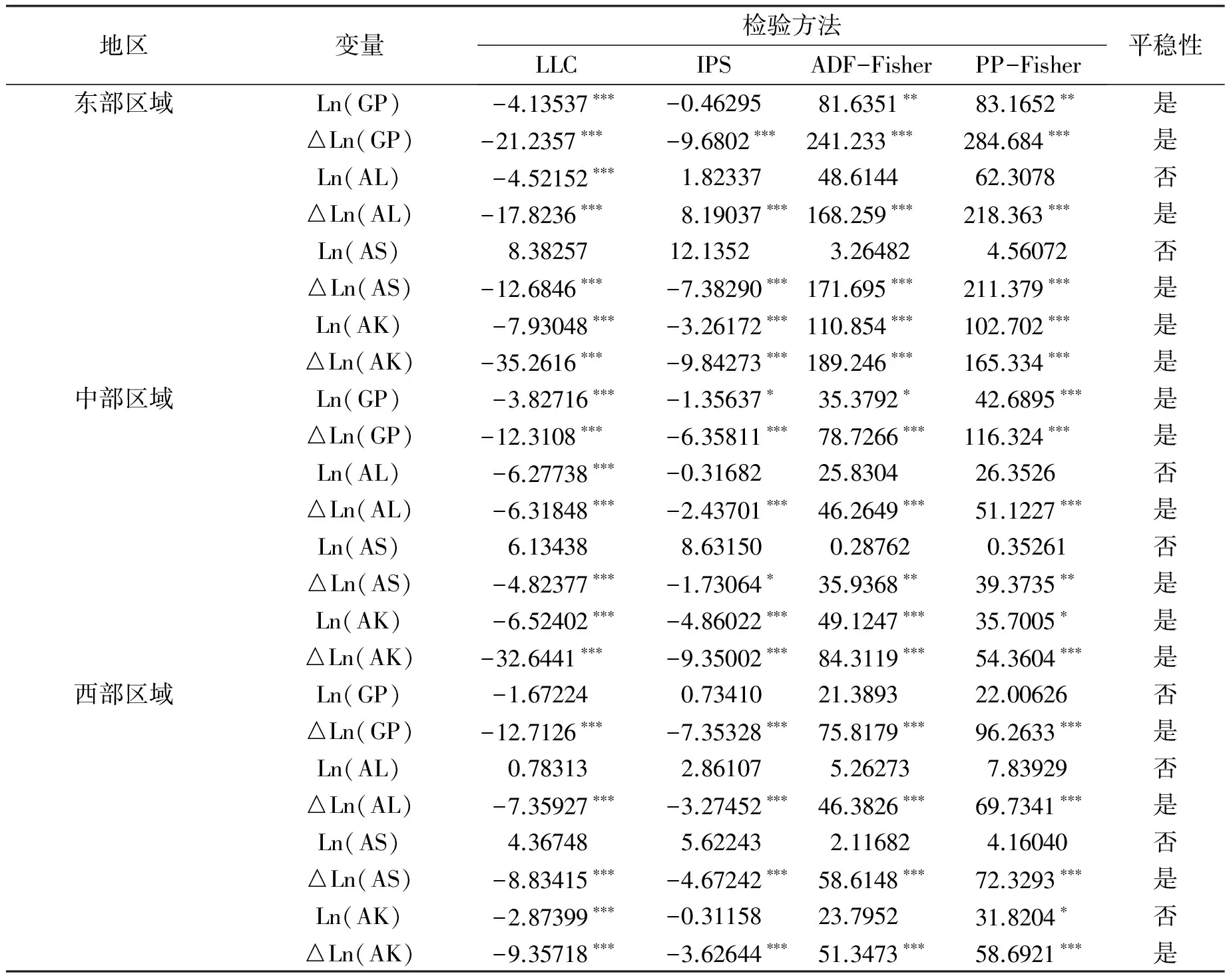

由上式即可得出农业劳动力流出对粮食产出影响的理论模型:

(15)

(16)

(17)

为了变量关系分析需要,本文假定ε不变,即可从上式当中得出四条结论:

(1)工业产出Y2t直接正向影响粮食产出Y1t。对此的解释是:工业产出的增加一则可以为粮食产出提供充足的物质商品和生产要素,进而降低粮食生产的成本,促进粮食产出增长;二则可以为粮食生产提供更加先进的农业技术,提高粮食产出的生产效率,提升其产出水平。

(2)农业劳动力流出量Lnt直接正向影响工业产出Y2t。对此的解释是:农业劳动力流出为工业生产提供了较为丰富的低廉劳动力,即“人口红利”的作用促进了工业产出增长(为了简化分析,此处不再考虑农业劳动力流入第三产业的情况)。

(3)农业劳动力流出量Lnt直接负向影响粮食产出Y1t。对此的解释是:其一,农业劳动力流出量的增加,会带来农业经营主体的弱化,造成耕地抛荒和懒人农业,粮食产出减少。其二,农业劳动力流出群体中,大部分是务农意愿不强和务农技术匮乏的青壮年劳动力。该群体有较强的离农倾向,会导致农业生产技术的应用主体虚化和农业生产代际转换断层,减缓农业现代化的进程,引起粮食产出降低。其三,外流的农业劳动力进入工业部门后,相对较高的劳动收益率会对农业耕种产生替代效应,使得粮食生产边缘化和副业化现象显现,最终会降低粮食产出。

(4)综上得出,农业劳动力流出具有双面正负效应:一方面会正向影响工业产出,进而对粮食产出带来间接传导式正向效应;另一方面会直接负向影响粮食产出。因此,农业劳动力流出量对于粮食产出的总体影响,取决于工业产出的间接传导式正向效应与农业劳动力流出的直接负向效应之间的对比关系。如果前者大于后者,则农业劳动力外流反而会带来粮食产出的增加。如果前者小于后者,农业劳动力外流则会带来粮食产出的减少。

(二)关于农业劳动力流出最优点的研究假设

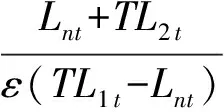

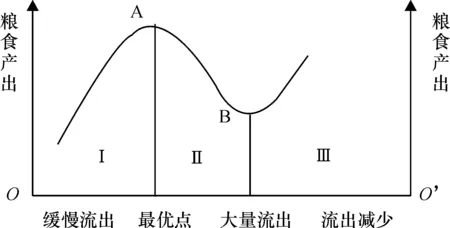

根据上文关于农业劳动力流出对粮食产出影响的理论模型,提出农业劳动力流出最优点的研究假设,并在此基础上使用双坐标系组合图,来具体分析二元经济转换过程中农业劳动力流出对于粮食产出和粮食安全程度的影响过程。如图1、2所示,纵轴分别为粮食产出和粮食不安全程度,横轴为农业劳动力流出数量。直观来看,农业劳动力流出对于粮食产出和粮食安全程度的作用过程近似为“波浪形”的曲线形式,具体分三个区域进行讨论。

图1农业劳动力流出对于粮食产出影响的“波浪形曲线”

图2农业劳动力流出对于粮食安全影响的“波浪形曲线”

(1)Ⅰ区域:在二元经济结构转换初期,农业劳动力流出量相对较小。由于工农差别显著的鸿沟,工业产出对粮食产出的正向效应往往会高于农业劳动力流出对粮食产出的负向效应。因此,这一时期,就总体而言,农业劳动力流出不会带来粮食产出的降低。反而由于劳动力供应充足的“人口红利”作用,工业部门的产出和积累得以迅速增长,进而带动粮食生产的大幅增加(见图1),粮食不安全程度在降低(见图2)。这与William Arthur Lewis,Ranis G A和Fei G H的研究观点相一致[8]。(2)Ⅱ区域:在二元经济结构转换中期,农业劳动力流出量逐渐加大,“农民荒”日益显著,则会导致农业劳动力外流越过农业劳动力流出最优点这一临界值,造成农业劳动力流出对粮食产出的负向效应高于工业产出对粮食产出的正向效应,进而带来粮食产出的减少,对粮食安全构成严重威胁(见图1),粮食不安全程度在升高(见图2)。Rozelle、Lipton、Chinn的研究成果支持该观点[9-11]。(3)Ⅲ区域:在二元经济结构转换后期,随着农业劳动力的大量外流,农业剩余劳动力存量日益减少,农业劳动力流出量逐步降低。在此阶段,粮食生产主体开始稳定下来,农业规模化和产业化经营逐渐成熟,粮食产出呈现上升局面(见图1),粮食不安全程度随之降低(见图2)。总之,上述研究假设对于实证考察我国不同区域劳动力流出的阶段性特征具有重要理论意义。

三、不同区域面板数据的实证检验

(一)变量选取与模型设定

为了更科学的考察农业劳动力流出对粮食产出的影响,设定了粮食产出的C-D生产函数模型,并选取粮食总产出GP作为因变量,农业劳动力投入数量AL、粮食播种面积AS、农业固定资本存量AK作为自变量(根据新古典增长理论,农业技术水平A内化到其他变量中,此处不予考虑)。具体模型为:

GP=(AL)β1×(AS)β2×(AK)β3

对上式取对数,以消除异方差的影响,可得:

Ln(GP)=β1Ln(AL)+β2Ln(AS)+β3Ln(AK)

(二)数据来源

为了实证研究需要,选取2003—2012年中国30个省区(不含西藏)的面板数据做为分析基础。粮食总产出和粮食播种面积数据来自于《中国统计年鉴》,农业劳动力投入数据来自于《中国农村统计年鉴》。农业固定资本存量数据通过农业资本总额减去固定资本折旧而得到,相关数据来自于《中国固定资产投资统计年鉴》。

(三)模型检验

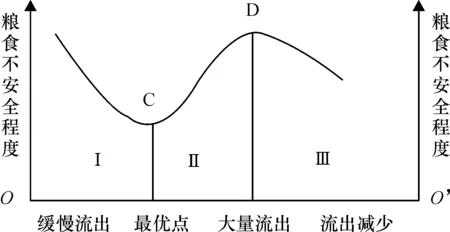

1.单位根检验

“伪回归”是指本来变量之间不存在任何经济关系,但由于时间序列数据变化趋势的一致性造成了回归可决系数较高的假象[12]。为了避免该问题,有必要首先对面板数据进行单位根检验。为了科学验证数据的稳健性,本文选用LLC、IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher四种检验方法(检验结果见表1)。从检验结果来看,各区域Ln(AL)、Ln(AS)和西部区域的Ln(GP)、Ln(AK)没有拒绝单位根零假设。然而,上述变量经过一阶差分都可以拒绝单位根零假设,这说明这些变量为一阶单整,可以进行面板数据实证分析。

表1 单位根检验结果

注:“***”、“**”、“*”分别表示该估计值在1%、5%、10%的水平上显著。

2.F统计量检验和Hausman检验

首先通过F统计量检验,来比较判断变截距模型和奇次线性参数模型哪一种方法更为科学。F统计量取值为:

其中,S2和S1分别为奇次线性参数模型和变截距模型的残差平方和。n为观测样本数,k为解释变量数。由检验结果得统计量F=71.20393081,大于置信度为1%条件下的临界值,所以拒绝原假设,应该建立变截距模型进行实证分析。而变截距模型具体又分为固定效应模型和随机效应模型,本文进一步通过Hausman检验来选择确定(检验结果见表2)。从检验结果来看,东部区域(0.0084)和西部区域(0.0000)在1%显著性水平下拒绝原假设,应该采用固定效应模型。中部区域(0.7931)在10%显著性水平下仍接受原假设,应该采用随机效应模型。

表2 Hausman检验结果

注:在随机影响原假设下,如果Hausman检验值大于临界值,则拒绝原假设,反之则接受。

(四)实证结果分析

在固定效应估计方法下,利用计量软件Eviews7.0分别对东部区域和西部区域粮食产出的C-D生产函数模型进行了实证回归。同时在随机效应估计方法下,对中部区域也进行了回归。得到的计量结果如表3所示:

表3 不同区域粮食产出C-D生产函数模型的实证计量结果

注:(1)“***”、“**”、“*”分别表示该估计值在1%、5%、10%的水平上显著。(2)括号内为t统计量。

从上表可以看出,东、中、西部三大区域的农业劳动力投入分别对粮食产出起着不同的影响。首先,横向来看,对东部和中部区域而言,劳动力投入对粮食产出起着正向作用,农业劳动力投入数量每增加1%,东部区域的粮食产出将增长0.352%,中部区域的粮食产出将增长0.214%。这说明,农业劳动力在东部和中部区域是缺乏的。进而表明,随着工业化和城镇化的快速推进,中国广袤的东部和中部区域正处于二元经济结构转换中期,农业劳动力流出数量已经越过了农业劳动力流出最优点,产生了日益严重的农民荒现象,对粮食安全提出了严峻挑战。其次,对西部区域来说,劳动力投入对粮食产出起着负向作用,农业劳动力投入数量每增加1%,西部区域的粮食产出将减少0.283%。这说明,农业劳动力在西部区域是过剩的,需要进一步向外转移。由于经济发展相对落后,西部区域正处于二元经济结构转换初期,农业劳动力流出数量还未到达农业劳动力流出最优点,此时,农业劳动力流出反而会带来粮食产出的增加。

(五)实证分析结果在现实中的验证

上述实证分析得出,中国东部和中部区域的农业劳动力流出数量已经越过农业劳动力流出最优点,农业劳动力匮乏较为严重,而西部区域农业劳动力流出数量还未到达农业劳动力流出最优点,农业劳动力较为过剩。为了从数据层面支撑该结论,课题组成员进行了实地问卷调查,获得了原始数据。问卷调查于2013年分别在东、中、西部的江苏省苏南地区、河南省豫南地区和陕西省关中地区各代表性区域展开。通过整理,得出了不同区域30个典型村的“农民荒水平”(见表4)。

表4 东中西部样本区域30个典型村庄的农民荒水平

资料来源:根据实地调研数据整理测算得出。

其中:Pl为样本村庄常年在外居住生活人口数;Pw为样本村庄经常外出打工人口数,为了便于统计,笔者将其定义为每年至少在外打工10个月以上;Pa为样本村庄总人口数。

由表4可见,东部的江苏省苏南区域10个典型村庄的农民荒水平平均值最高,为74.79%。中部的河南省豫南区域10个典型村庄的农民荒水平均值次之,为67.31%。西部的陕西省关中区域10个典型村庄的农民荒平均值最低,为54.96%。由此可以粗略的反映出,东、中、西部三大区域农民荒水平呈现出依次递减的规律。这正从数据层面印证了本文的实证研究判断,即东部和中部区域农业劳动力流出数量已经越过了农业劳动力流出最优点,产生了日益严重的农民荒现象。

四、研究结论与政策启示

在工业化和城镇化飞速发展的背景下,“农村空心化”在中国广大地区逐渐显现。其中,以“老人农业”和“留守农业”为表象的农民荒影响最为显著[13]。实证研究表明,我国东部和中部区域正处于二元经济结构转换中期,农业劳动力流出对粮食生产起着负向作用,其流出数量已经越过了农业劳动力流出最优点,产生了日益严重的农民荒现象,对中国的现代农业发展、粮食安全和新农村建设构成了直接威胁。而西部区域正处于二元经济结构转换初期,农业劳动力流出数量还未到达农业劳动力流出最优点,存在着过剩的农业劳动力。

客观而言,由于城镇化和工业化历史进程的递进性,中国现阶段的农民荒问题是城乡二元经济结构转换过程中出现的必然结果,是中国经济社会由农耕文明向工业文明过渡的伴随产物。在该层面上,农民荒也为改造传统农业,提升农业规模化和产业化水平提供了历史契机[14]。近年来,中国政府连续下发了十一个关于“三农”工作的中央1号文件,农业支持力度逐年加大。“三农”政策,也从最初的“支农”扩展到“支农惠农”、“强农惠农”,2013年又进一步拓展到“强农惠农富农”。我国农业进入到了一个新的发展黄金期。国家统计局数据显示,从2004年到2013年,我国粮食实现10年连续增长,全国粮食总产量达到60194万吨,首次突破60000万吨大关。但是“十连增”的显著成绩并没有挡住农业劳动力外流的步伐。这说明,农业收益率较低的现实依然存在。因此,要破解中国农民荒问题,也必须从城镇化和工业化的宏观视角出发,从现实和长远的动态演进角度,把农村人口空心化、农民兼业化和农民职业化这三方面内容纳入到一个完整的理论框架中进行分析,揭示其中的内在驱动力。

短期来看,应努力消弭农民荒的负面影响,以鼓励农民就地就近城镇化为手段,发展农户“本地型兼业”模式。通过农民兼业化来弥补农业收益率低的现实困境,使农民自觉实施帕累托改进行为,有利于缓解留守农业和老人农业的问题,可以在短期内快速有效的提升农业后备人力资源。通过此种形式的过渡,逐步实现农业适度规模化。

长期来看,政府应着力实施“新生代农业接班人培养工程”和“新务农人员援助工程”,破除影响农地流转的体制机制障碍,积极推进农民职业化,促进农业由传统小农分散经营向现代规模化农业跨越,提升农业收益率和“农民”职业吸引力。同时,政府应大力培育新型农业经营主体。家庭农场、农民专业合作社、农业专业大户和农业企业都是近年来我国农业生产经营领域涌现的新型经营主体[15]。对于此,国家应该鼓励和提倡,促使其健康发展和开拓发展空间。另外,还要加快农业的组织和制度创新,在坚持和完善农村基本经营制度的基础上,着力构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系,吸引更多的新生代农民进行职业化和永久型务农,从根本上解决中国农民荒问题。

[1]梅建明.二元经济结构转换与农业劳动力转移[J].上海经济研究.2003,(6):8-14.

[2]蔡 昉.破解农村剩余劳动力之谜[J].中国人口科学.2007,(2):2-7.

[3]ZHU QIZHEN,YANG HUIQUAN.Who Are Engaging in Agriculture? Investigations and Recognition to the Agricultural Labor Force[J].China Agricultural University Journal of Social Sciences Edition,2011,(1): 162-169.

[4]胡 兵.二元结构、劳动力转移与经济增长[J].财经问题研究.2005,(7):9-13.

[5]WILLIAM ARTHUR LEWIS.Economic Development with Unlimited Supply of Labour[J].Journal of The Manchester School of Economics and Social Studies,1954,(20):139-192.

[6]FEI J H,RANIS G A.Theory of Economic Development[J].American Economic Review,1961,(57):533-656.

[7]BARNUM H N,SQUIRE L.An Econometric Application of the Theory of Farm-household[J].Journal of Development Economics,1979,(1):79-102.

[8]匡远配.农村劳动力流动影响粮食安全的新解释[J].人口与经济,2010,(5):1-7.

[9]SCOTT ROZELLE,J EDWARD TAYLOR,ALAN DEBRAUW.Migration,Remittances and Agricultural Productivity in China[J].American Economic Review,1999,(2):287-291.

[10] LIPTON M.Migration From Rural Areas of Poor Countries:the Impact on Rural Productivity and Income Distribution[J].World Development,1980,(8):1-24.

[11]CHINN DENNIS L.Rural Poverty and the Structure of Farm Household Income in Developing Countries: Evidence from Taiwan[J].Economic Development and Cultural Change,1979,(4):283-301.

[12]ISLAM NAZRUL.Growth Empirics: A Panel Data Approach[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110(4):1127-1170.

[13]周祝平.中国农村人口空心化及其挑战[J].人口研究,2008,(2):45-52.

[14]陈池波,韩占兵.农村空心化、农民荒与职业农民培育[J].中国地质大学学报(社科版),2013,(1): 74-80.

[15]黄祖辉,俞 宁.新型农业经营主体:现状、约束与发展思路[J].中国农村经济,2010,(10):16-26.

TheOptimalAgriculturalLaborForceOutflow,FarmerShortageandFoodSecurity

HAN Zhan-bing

SchoolofBusinessAdministration,ZhongnanUniversityofEconomicsandLaw,Wuhan430073;DepartmentofEconomicsandManagement,HuanghuaiUniversity,Zhuma-dian463000,China)

The paper builds a theoretical model of the outflow of agricultural labor effecting grain output,using the dual economic theory and neoclassical economic theory as the basis;and proposes the hypothesis of the optimal agricultural labor force outflow;and then takes an empirical test by using the panel data econometric model.The study found that,the eastern and central regions of China are in the mid-term of dual economic structure to convert;and the number of agricultural labor outflow has crossed the optimal agricultural labor force outflow,which constitutes a direct threat on food security.While the western region is in the preliminary stage of dual economic structure to convert;and the number of agricultural labor outflow has not yet reached the optimal agricultural labor force outflow and there exist surplus of agricultural labor.

agricultural labor force outflow; C-D production function; food security; farmer shortage

2013-12-31

国家自然科学基金项目(71341019);河南省政府决策研究招标课题(2013B220);河南省软科学研究计划项目(132400410012);河南省教育厅人文社科项目(2013-QN-227);中南财经政法大学研究生创新教育计划项目(2013B0817)

韩占兵(1982—),男,河南上蔡人,中南财经政法大学工商管理学院博士研究生,黄淮学院经济管理系讲师,主要研究方向为农业经济理论与政策。E-mail:hanbing8207430@163.com

F304.6

A

1672-0202(2014)02-0032-09