进城农民工:社会支持与城市融合

董金秋,刘 爽

(河北农业大学 人文社会科学学院,河北 保定 071002)

进城农民工:社会支持与城市融合

董金秋,刘 爽

(河北农业大学 人文社会科学学院,河北 保定 071002)

采用社会支持的视角,分析农民工城市融合与社会支持间的关系,提出了社会支持影响城市融合的四因素因果结构模型:配偶支持、家人支持、朋辈支持和邻里支持。基于河北省272名城市农民工的调查,使用结构方程模型对样本数据进行拟合,结果发现,除了配偶支持的作用未得到证实外,家人支持、朋辈支持和邻里支持的影响均具有显著性。

农民工;社会支持;城市融合;结构方程模型

一、问题提出

当前我国社会总的发展趋势是“农村正在向城市追赶,农民正在向市民过渡。”中国共产党的“十八大”报告及“十二五”规划都强调把城乡社区建设成为“管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体”,其根本目标就是要促进人的发展,增强人的社会支持和社会保护,提高人民生活质量,让改革成果惠及全体人民。中国《城市蓝皮书》(2012)年指出,未来20年有近5亿农民需实现“市民化”,且当前学术界就农民工市民化已达成一个共识,认为宏观制度因素即不合理的户籍政策安排是我国农民工市民化进程的最大障碍[1]。当然也有学者看到了个体因素对促进农民市民化的作用,认为在农民市民化实现过程中个体调动和运用其拥有的社会网络有着极为重要的作用[2]。还有学者认为,宏观制度设置与微观个体参与两个方面对流动人口社会融入感都具有影响[3]。

西方学者研究表明,移民在迁入地的融入要经过定居(settlement)、适应(adaptation)和完全同化(total assimilation)三个阶段[4]。当代国际移民研究系统理论的代表人物波恩(W.R.B hning)则提出了从发生、定居到生存、发展的“移民-定居”模式四阶段说[5]。克劳福德(Cameron Crawford) 认为如果个体能在社区的政治、经济、社会和文化生活方面平等地受到重视和关爱,在家庭、朋友和社区里的人际关系是相互信任、尊重和欣赏的,这就是社会融合[6]。我国有学者研究证实血缘关系仍是集中居住区农民市民化社会支持的主要来源,且注意到了社会关系在个体市民化过程中的重要作用,提出增加农民工社会资本的积累是农民顺利转变为城市居民的必然选择[7]。

综合已有研究不难看出,当前学术界对农民市民化过程的把握存在以下几点缺陷:一是概念内涵含混不清。其实,社会融合与社会融入紧密相连却又不完全等同。社会(城市)融合是从最终状况来判断移民与当地社会的关系,而社会融入更注重的是一个过程。二是要么偏重对个体市民化过程的宏观制度背景因素的研究,要么关注个体的教育获得、经验等内部因素的作用,而对促进个人市民化的结构性资源要素未给予足够重视,尤其是还没有对结构性条件与行动结果之间的关联机制进行系统的研究。本文将立足社会学的视角,将农民工的城市融合回归于一种社会融入的行动过程,将其定义为行动主体在社会环境的持续性支持下不断增强自我认同、获得社会认同,从而与所在城市达到某种整合状态。本文的研究目的在于解释城市融合是如何被结构性地建构起来的,并将和经验研究相关联,以经验资料为依据科学地探讨这一融入行动的内在逻辑过程。

二、理论基础和研究假设

鉴于城市融合是一个社会行动的过程,这里提出使用吉登斯(Anthony Giddens)的关于人类行动的结构化原理作为本研究的理论基础。吉登斯在阐述结构与行动关系的过程中认为,结构最重要的特性就是社会再生产过程里反复涉及到的规则和资源。规则的两种性质即规范性要素和表意性符码,而资源也具有两种类型:权威性资源和配置性资源[8]。无论规则还是资源,结构化理论十分强调它们是可以利用的建构性因素,具有作为一种能力的特性。也就是说“不能简单地认为结构是对人类能动性的限制,它实际上也是对人类能动性的促进”。融合行动既然是一个渐进的过程,就内在地蕴含着时间的维度,已有研究恰因无视这一点而在融入行动的因果关系研究上解释乏力。结构化观点则主张主体的实践不是彼此孤立的单位行动的总和,而是某种持续而不间断的绵延发展的行动流,是一个行动主体可以不断对自身加以监控并促进行动理性化的过程。农民工的社会融合是过去融入行动的结果,同时又将成为未来继续融入的基础。

每个人都以多重方式定位于由各种特定社会身份所赋予的社会关系之中,且在日常接触过程中形成“区域化”现象。考察主体的城市融入,就要联系其不同场所下社会互动情境的特征,正是通过这些不同场所的互动,主体的城市融入实践得以协调,行动的意义得以维系和建构。按照吉登斯的原理,农民工在城市社会融入过程中涉及到的互动情境纷繁多样,有封闭的有暴露的,有源于流出地的,也有源自流入地的,不管怎样,他们当前的社会融合状态即是这些结构性互动情境所发生的社会支持力量的结果,是一系列互动情境组合而来的“复合效应”(当然也是其继续市民化的基础)。社会支持意指人、行为、关系或社会系统的某种抽象特性,是个人被他人支持的体验或感受,具有多个分离而又可辨的维度。城市融入过程中的社会支持不足或缺乏,往往使得个人陷入困境之中而难以自拔,产生各种社会适应问题,如孤立无援、压抑等,甚或导致融入迟滞、融入中断现象。

在促进流动人口城市融入的“结构丛”中,家庭的支持最为受到人们的重视。家庭结构的洋葱原理表明,起源家庭和定位家庭均位于家庭结构的中心,对个人来说都极为重要,特别是跟配偶构成的定位家庭在人们的成年时期具有最高的优先权[9]。配偶互动结构的支持独具意义,有研究把配偶支持分为接受支持、给予支持和相互支持[10],也有研究提出配偶支持包括主动投入、保护性缓冲和过度保护[11]。我国学者研究表明,老年人的配偶支持、夫妻依恋和婚姻满意度三者两两相关,配偶支持以夫妻依恋为中介影响[12]。总之,夫妻间真诚相待,时常就相关事宜沟通协商,亲密交流,彼此理解和鼓励,那么个体往往就会以一种积极的态度展开城市里的工作和生活,建设性地解决自己面临的各种问题。

所以提出假设H1:农民工城市融合与配偶支持呈正相关。

出身家庭是以血缘为纽带而形成的互动场所,包括父母、兄弟姐妹等。这个互动场所里可资利用的资源越充足,越有利于家庭及其成员的健康发展。家庭资源主要有两类:使能资源(enabling resources)和心理报酬(psychological rewards)[13]。前者可为个体提高工作中的表现提供方式方法,后者指心理收益,如成就感、自我满足等,家庭里的这两类资源可以塑造人们的积极情感,并将其转移到家庭以外的社会生活中。出身家庭除了具有沟通频繁、亲密温馨等优势,还能及时给予处于危机情况下的亲人以劝慰、同情、关怀,帮助其度过难关。通过家人(尤其是父母)给予金钱、人力支持,有利于个体构造适应于现代城市社会的小型化家庭结构,从而增强个人及其家庭的城市适应性,提高社会融合程度。

于是假设H2:农民工城市融合与家庭支持呈正相关。

朋辈群体,又叫同龄群体,也叫同辈群体,是由年龄、兴趣、态度、价值观、社会地位和行为方式等方面极为接近的人所组成的一种非正式群体。农民进入城市以后,由于工作或生意等缘故会选择加入到特定的朋辈群体里,互动者有工友、同事及朋友等。朋辈结构包含大体一致的职业内容,大体相同的人生志向,受到尊崇的行为规则,它对个体的认知发展、行为调适、情绪表达均有直接影响。尤其是现代城市社会里的职业活动在人的整体生活中占据着重要的地位,个体与同辈或同事的互动情境特征在其社会融入的整个过程中至为关键。良好朋辈关系的存在减轻了个体的工作压力,提供的资源是具有使能性的,极易促动和诱发成员产生积极的行为。朋辈群体对个体在情感交流、信息交流、技能学习等方面的支持能使其具有更多的资本去“逐鹿”社会,并帮助其更好的适应城市社会。当然,基于年龄及业缘关系的社会支持的实现需要一定的条件,如建立公平竞争机制以减少职业竞争给业缘关系造成的消极影响;坚持互惠性和交换性原则,以保持社会支持长时间的维持[14]。

于是假设H3:农民工城市融合与朋辈支持呈正相关。

邻里(neighbourhood)是农民工走出工作和家庭与周围的人发生的一种互动场景,这一结构的特性会给个体造成深刻的心理体验,影响其在城市的生活状况。邻里资源是指社会整合的一些层面,一般界定为与周围的人和机构的结构性、情感性联系,包括社会互动模式、参与及对机构和关系的态度。基于情感联系的社会整合分三类:社区意识、邻里依恋和好友支持[15]。社区归属感、邻里安定和支持、友邻的援助关心等都是使能性的资源,为个体提供了社会嵌入、社会控制、个人和群体认同、人际联结及依恋,也提供了获取其他资源和支持的渠道。

所以提出假设H4:农民工城市融合与邻里支持呈正相关。

三、测量与资料

(一)测量

1.城市融合。至今学者们就城市(社会)融入提出或使用的操作化指标多种多样、未能有一致的标准。有学者提出社会融入指标体系由三级因素构成:第一级四个维度,分别是经济整合、行为适应、文化接纳和身份认同;四个维度下辖16 个具体指标(第二级);指标下辖若干可直接测量的变量或参数(第三级)[16]。还有学者通过因子分析提出了社会融入感的三方面结构:主观融入意愿、客观融入体验和深化融入决策[3]。在我们看来,社会融入与融入意愿还不完全一样,作为一种暂时性结果,社会融入意指进城农民经过一段时期的融入行动而达到的与城市社会的关系状态,很多情况下,他们在日常生活中的一些具体的主观感受是能够直接或间接地反映出他们对目前所处城市社会的适应情况的。在制作融合感量表时,设计了5个陈述作为题项:Integ1:城市生活水平满意度;Integ2:对城市所发生的事情的关注度;Integ3:生活方式与本地普通市民的相同度;Integ4:对所在城市的了解度;Integ5:对所在城市的喜欢程度。询问被访者目前的体验或看法在多大程度上与上述题项相一致,“1”表示很低,“5”表示很高,分值越高社会融合感越强。

2.配偶支持和家人支持。配偶和家人属于家庭互动结构的两个不同方面。参考郭娜娜[10]的家庭资源修订量表,设计了4个陈述作为测量配偶支持的题项:Spou6:配偶或恋人关心我的城市生活;Spou7:配偶或恋人能理解我感受事情的方式;Spou8:当遇到棘手问题时能依赖他或她提供的帮助;Spou9:当我需要向他或她倾诉焦虑时,我能向他或她敞开心扉。询问被访者目前的体验或看法在多大程度上与以上题项相一致,“1”表示很低,“5”表示很高,分值越高配偶支持感越强。对于家人支持,参考杰·特纳(R.Jay Turner)的社会关系供给(PSR)量表[17],也设计了4个陈述作为题项:Fami10:除了配偶外,无论发生什么,我知道如果有需要我的家人总会为我而出现;Fami11:除了配偶外,我的家人让我明白他们认为我是一个有价值的人;Fami12:除了配偶外,家里人都信任我;Fami13:除了配偶外,家里人会想方设法帮助我解决问题。询问被访者目前的体验或看法在多大程度上与以上题项相一致,“1”表示根本不符合,“5”表示非常符合,分值越高家人支持感越强。

3.朋辈支持。这里指主体所体验到的、同龄朋友中的规则和资源所形成的促动力量。特纳曾用9个题项来评估个体感受到的朋友关系的支持[17];而伏伊达诺夫(Voydanoff)则设计了4个问题来观测朋友支持[15]。题项数目和措辞尽管不同,但测的都是被访者对朋友支持的主观感受。这里从特纳的量表里选出4个分子负荷较高的题项构成新的量表,并根据中文表达习惯对措辞有所修订:Peer14:我认识的同龄朋友(同学或老乡)信任我、尊重我;Peer15:当我出去做事,我知道很多朋友欣赏我做的事情;Peer16:我可以跟我的朋友敞开心扉谈论我的焦虑;Peer17:我有了问题可以依赖一些朋友的帮助。针对以上题项,询问被访者目前的体验或看法在多大程度上相一致,“1”表示根本不符合,“5”表示非常符合,分值越高表示朋友支持越高。

4.邻里支持。同样参考的伏伊达诺夫对邻里依恋(neighborhood attachment)的测量题项[15],询问了被访者在多大程度上与下列3个题项保持一致:Neig18:如果需要,我可以请一个邻居来帮忙;Neig19:我们邻居之间相互信任;Neig20:我对住所和邻居感觉很好。针对以上题项,询问被访者目前的体验或看法在多大程度上相一致,“1”表示根本不符合,“5”表示非常符合,分值越高表示邻里支持感越强烈。

(二)资料收集

在完成了以上量表的基础上,选取了河北农业大学现代科技学院的部分大学生作为调查员到所属城市按照立意抽样的方法选择进城农民填答问卷。本次调查收到填答问卷280份,其中7份问卷由于数据缺失较多、1人由于年龄低于18岁而被删除,剩余有效问卷为272份。全部问卷资料由调查员核实后进行了编码,然后使用数据库软件Foxpro7.0录入数据,形成数据文件。在有效样本中,男性167人,占61.4%;女性105人占38.6%。样本年龄范围为18~57岁,平均年龄为34.2岁(SD=8.89)。婚姻情况上,已婚的219人,占80.5%;未婚的53人,占19.5%。在受教育水平上,小学及以下35人占12.8%,初中105人占38.6%,高中或中技89人占32.7%,大专及以上42人占15.4%,未报告受教育水平1人,约占0.37%。

(三)探索性因子分析

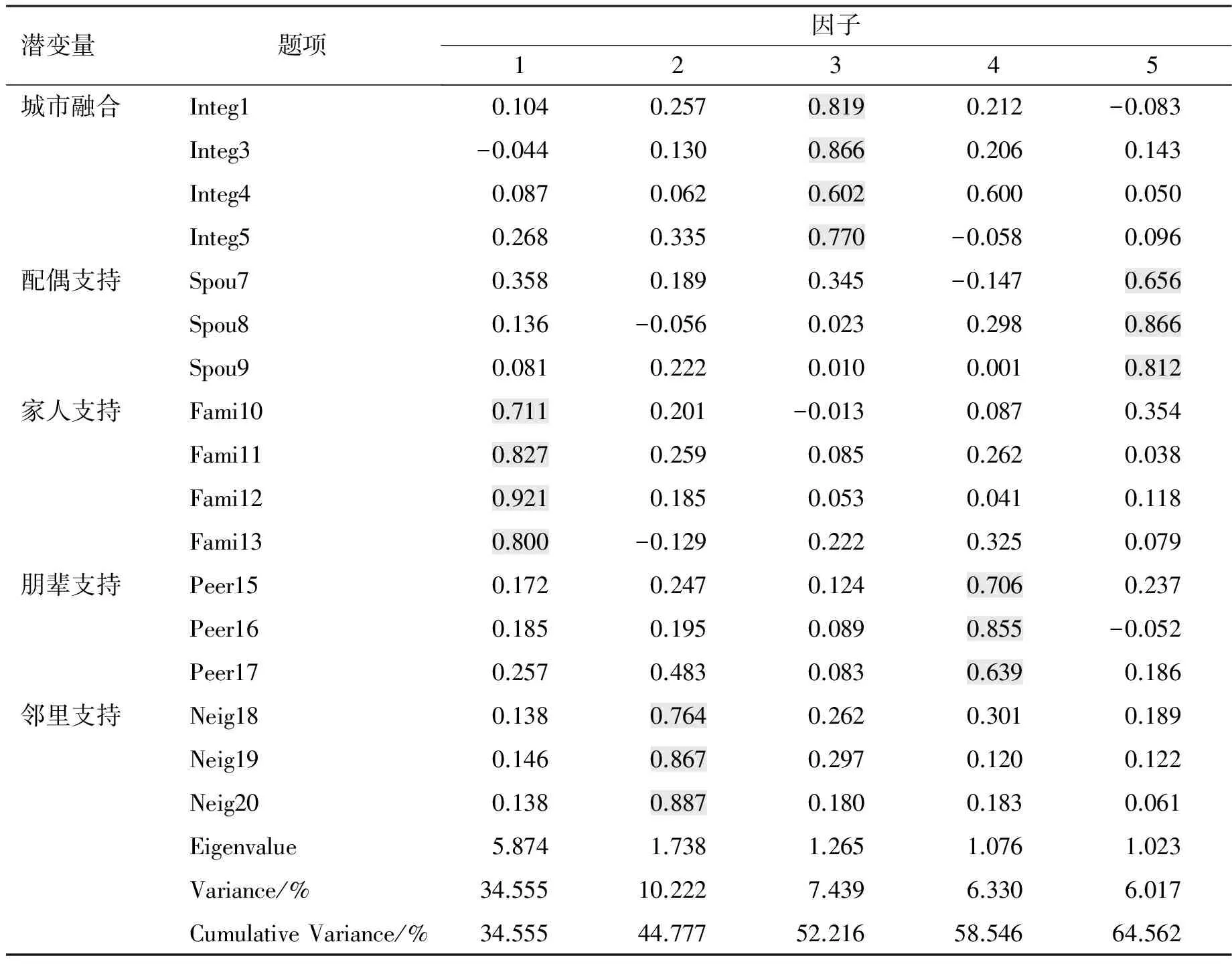

尽管参考了已有的量表设计出了测量题项,但这20个题项的内在具体结构到底如何还不得而知,换句话说这些题项测量概念的有效性尚待进行估计,所以初步进行了一次探索性因子分析。采用主成分分析法对数据进行因子求解,然后以方差极大法(varimax)对主成分进行旋转,来检验测量题项的区别有效性与聚合有效性。结果发现,Integ2、Spou6和Peer14违背了区别有效性,按照0.4/0.5的经验法则,这几个测量题项被逐个去除掉后,重新做因子分析发现题项的有效性和聚合性基本得到满足,KMO=0.866,Bartlett球型检验的统计概率P=0.000,也达到了显著性水平,说明适合做因子分析。表1报告了去除未满足有效性要求的题项后,运用spss16.0所进行的主成分分析的结果。

采取主成分分析法进行具体分析发现,用5个因子即可解释总变异的64.56%,5个因子分别解释了34.56%、10.22%、7.44%、6.33%和6.02%,解释率良好。由于结构方程模型要求变量数据是正态分布的,所以就对17个的题项进行了单变量的正态性检验。结果参照2.5分的中点分,17个题项的均值绝大多数在3.1~3.6分之间,说明存在向上偏误的现象。而从数据分布的偏度值和峰值情况看,所有的偏度和峰度统计值都在±1以内,说明这些变量都符合验证性因子分析的正态性要求。同时,272的样本规模已经称得上是一个中型的样本,按照受试样本数最好在200以上的经验法则,可以依据这个样本数据作进一步的结构方程模型分析。

表1 探索性因子分析的因子负荷表

四、研究结果

(一)测量模型的验证性因子分析

测量模型是结构方程模型分析的第一步,目的是要描述和评估潜变量被相应的显变量所测量的情况,检核设定的观测变量可以反映潜变量的程度。验证性因子分析结果显示(见表2),各题项与相应的潜变量相关度比较高,标准化的因子负荷都在0.62~0.85之间,且因子与题项的相关性十分显著,T检定值绝大多数在10以上;各指标变量在反映其潜变量时均有一定的误差值存在,且测量误差都达到了显著性水平(T>1.96),所有的指标变量都能够有效反映出所要测量的潜变量,是有效的,通过质量检验。从潜变量的平均方差抽取量(AVE)上看,只有配偶支持这一因子的均方差抽取量在临界值0.5以下,表明测量效果不是很好,其他四个潜变量的数值都在0.5以上,邻里支持的均方差抽取量最高,达到0.684,说明它们的操作化测量效果良好。此外,从测量的信度看,有7个测量变量的项目信度在0.5以下,即标准化因子负荷系数值在0.71以下,信度不算太好,但在因子组合信度上情况较好,信度值都在0.6以上,说明测量指标的内部一致性程度良好,基本上可以被接受;克伦巴赫信度系数也表明,五个因子的组合信度均在0.6以上,虽不能说达到了较佳水平,但都是适中的,是可以接受的。

表2 测量模型的验证性因子分析结果

从验证性因子分析报告的因子相关矩阵(表3)发现,本研究的五个因子之间的相关系数均小于解释的平均方差的根,相关系数里最大的0.53,最小的0.08,所以区别效度是成立的。所以,先前提出的因子结构是适切的,适配指标基本达到了检验标准,尽管仍有个别指标的信度系数未达到标准,整体而言测量模型的内在质量尚且理想,可以在此基础上对本文的因果关系理论模型进行进一步探讨。

表3 因子相关矩阵

(二)结构方程模型分析结果

在测量模型得到满足的基础上继续进行假设检验,该检验是利用LISREL创建一个结构方程模型,它既设定了20个项目与5个建构的一一对应性,也设定了5个建构之间的的因果关系结构:社会融合为潜在因变量,而配偶支持、家人支持、朋辈支持和邻里支持为潜在自变量。同时为了检验因子结构的稳定性,增加了性别、年龄、文化程度和入城年数4个控制变量,期望设定的因子结构不会因之而发生变化。采用最大似然估计法(ML),LISREL输出的评价整体模型拟合优度的各种统计检验量结果如下:卡方值与自由度比值为1.43(281.75/197),介于1~2间,表示假设模型与样本数据的契合度可以接受;渐进残差均方和平方根(RMSEA)0.051,模型有合理适配;适配度指数GFI和调整后适配度指数AGFI分别是0.90、0.89,参照大于或等于0.90的一般标准,勉强可以接受;此外,基准线比较指标如NFI、NNFI、CFI、IFI、RFI的数值也都达到了0.9的标准。综合各项拟合指标,认为所拟合的模型仍是一个“好”模型。

进城农民的社会支持是否以及在多大程度上对其社会融合度产生影响作用是本研究欲求验证的基本假设。从图1的拟合结果可以得出,除了配偶支持的影响系数不具有统计上的显著性外,家人支持、朋辈支持和邻里支持的正向作用都获得了样本数据的验证。邻里支持每提升1个标准分,进城农民的社会融合度就提高0.44个标准分;家人支持每提高1个标准分,社会融合度会提升0.31的标准分,这两个因素的影响都在0.001的条件下达到了统计上的显著性。同辈人的支持每提升1个标准分,社会融合度将提高0.18,该影响在0.05条件下也通过了显著性检验。我们给线性结构模型增加了4个控制变量,结果发现除了年龄变量外其它3个控制变量都不具有显著性。(性别(女性=0):β=-0.04,T=-0.44;年龄:β=0.30,T=2.75;文化程度:β=0.06,T=0.64;入城年数:β=-0.07,T=-0.82。)引入控制变量并未显示出结构模型的显著性变化,由此可知,在控制变量的各种不同情况下,因果模型具有一定的稳健性。

Chi-Square=281.75,df=197,p=0.0002,RMSEA=0.051,NEI=0.90,NNFI=0.92,CFI=0.96,IFI=0.94,RFI=0.90,GFI=0.90,AGFI=0.89,“**”p<0.05,“***”p<0.001

五、小结及进一步讨论

进城农民工的城市融合是一种社会行动过程,是他们在社会环境的持续性支持下不断增强自我认同、获得社会认同,进而达到良好适应的行动过程,社会支持是促进其城市融合的重要因素。对于个体而言,他感受到的社会支持在结构上包括配偶支持、家人支持、朋辈支持和邻里支持4个层次,考察进城农民工社会支持获得应从这4个层次入手。 基于此,本研究以河北省为例对城市农民工的城市融合与社会支持之间的关系进行了探讨。研究发现,在控制了个体基本特征的条件下,家人支持、朋辈支持和邻里支持对流入者的城市融合感具有显著影响。尽管本研究把社会支持操作化定义为个体感受到的、体验到的支持力量,但这些具体的主观感受是能够直接或间接地反映出个体生活于其中的现实社会网络运行状况的;同时,人们所具有的社会支持的主观感受一定程度上能够直接或间接反映出一个城市社会的美好和人际关系的和谐。一个社会环境充斥着冷漠、冲突等的城市是极难吸引和促进外来人口融合的。因此,进城农民工自身应积极发挥主动性、创造性,在建立和维护原有乡村社会关系网络的同时,扩大与城市居民尤其是邻里之间的交往范围,加深与他们的交流与互动。同时,城市里的政府和社会组织应真诚接纳和关心农民工群体,搭建农民工与家人、同事及城市居民交往的平台,拓展其私人关系型社会资本,帮助他们获取更多的社会支持。

当然,鉴于使用心理测量方法来探讨流入人口城市融合的社会支持作用机制尚属首次,本研究在相关量表的编制和结构方程模型的拟合优度等上都还有很大的提升空间。社会支持量表是在参考了国内、国外学者社会支持问题研究的基础上综合编制而成,可能题项措辞的略欠妥当,信度和效度都有待在今后的研究中进一步提高。城市融合感是一个内涵十分复杂的概念,探讨不同层次的城市融合感与社会支持的影响机制是否不同是今后研究努力的方向。本研究更多的还是从个体所处的非正式关系来考量其社会支持的获得,而将正式关系、城市宏观政策等支持力量完全纳入到研究体系中,再结合配偶、家人、朋辈群体和邻里的支持对流入者城市融合感产生的影响进行研究将是我们继续关注的重点。无论如何,指导进城农民注意积累和维护必要的社会资本,帮助他们提升城市融合的体验,最终深化进城农民的市民化程度,帮助他们尽快融入城市社会,无论对河北省城镇化的全面发展还是对于流入者本身的市民化都有着极为重要的意义。

[1]刘茂源.我国农民工市民化的政策支持体系研究——以苏州为例[D].江苏:苏州大学,2008:34-39.

[2]文 军.论农民市民化的动因及其支持系统——以上海市郊区为例[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2006,(4):21-42.

[3]王胜今,许世存.流入人口社会融入感的结构与影响因素分析[J].人口学刊,2013,(1):5-14.

[4]ALFRED SAUVY.General Theory of Population[M].London:Weidenfeld &Nicolson,1969:460-466.

[5]BOHNING W R.Studies in International Labour Migration[M].New York:St.Martin’s Press,1984:27.

[6]CAMERON CRAWFORD.Towards a Common Approach to Thinking about and Measuring Social Inclusion[R].L’Institut Roeher Institute,2003:5.

[7]熊 辉,杨金平.社会资本与农民工市民化[J].理论与现代化,2009,(1):48-51.

[8]安东尼·吉登斯.社会的构成[M].李 康,李 猛,译.北京:生活读书新知三联书店,1998:53.

[9]大卫·切尔.家庭生活的社会学[M].彭铟旎,译.北京:中华书局,2005:46-47.

[10]郭娜娜.家庭资源与工作—家庭促进的关系研究[D].山西:山西大学,2009:7-8.

[11]HAGEDOORN M,KUIJER R G,BUUNK B P,et al.Marital Satisfaction in Patients with Cancer:Does Support from Intimate Partners Benefit Those Who Need it the Most?[J].Health Psychology,2000,19(3):274-282.

[12]王大华,张明妍.老年人配偶支持的特点及其与夫妻依恋、婚姻满意度的关系[J].心理发展与教育,2011,(2):195-201.

[13]VOYDANOFF P.Linkages Between the Work-family Interface and Work,Family,and Individual Outcomes An Integrative Model[J].Journal of Family Issues,2002(23):138-164.

[14]李 强.社会支持与个体心理健康[J].天津社会科学,1998,(1):67-70.

[15]VOYDANOFF P.Implications of Work and Community Demands and Resources for Work-to-Family Conflict and Facilitation[J].Journal of Occupational Health Psychology,2004,(9):275-285.

[16]杨菊花.流动人口在流入地社会融入的指标体系———基于社会融入理论的进一步研究[J].人口与经济,2010,(2):64-70.

[17]R JAY TURNER.Measuring Social Support:Issues of Concept and Method[J].The Meaning and Measurement of Social Support,1992:217-233.

MigrantRuralWorkers:SocialSupportandCityIntegration

DONG Jin-qiu,LIU Shuang

CollegeofHumanitiesandSocialSciences,AgriculturalUniversityofHebei,Baoding071002,China)

From the perspective of social support,the study focuses on the relationship of city integration and social support for migrant rural workers.It proposes a four-factor causal structure model of city integration: spouse support,family support,peer support and neighborhood support.Data are collected from a questionnaire survey on 272 migrant rural workers of Hebei province,and analyzed following a structural equation model.The result shows that family support,peer support and neighborhood support are significantly related with city integration,while spouse support is not.

migrant rural workers;social support;city integration;structural equation model

2013-11-29

河北省社会科学基金项目(HB13SH022);2013年度河北省社科联民生调研课题(201301102)

董金秋(1968—),男,河北大名人,河北农业大学人文学院副教授,主要研究方向:城市化与农民市民化。E-mail:djq200466@sina.com

F323.6;C912.6- 0

A

1672-0202(2014)02-0041-08

———江苏省苏州工业园区星湾学校心理节活动掠影

——以湖南中医药大学为例