镜中花,画中意——从《镜花缘》三个插图本看读者对小说接受的转变

··

镜中花,画中意——从《镜花缘》三个插图本看读者对小说接受的转变

·李旭婷·

图像与文字的矛盾与互涉使得用图像来诠释文字具有了可行性,作为插图的图像,既是文字的辅助,同时也是一种特别的接受方式。《镜花缘》因其文字方面材料比较稀少,因此,其插图正好可以作为填补其接受史的空白的很好媒介。《镜花缘》作为一本杂学小说,不同时代的读者对其接受也产生了不同的偏向。其三个最重要的插图本正好处于不同的时期,形成了一根时间轴,因此,从其插图所表现出来的不同也便可窥知读者对于《镜花缘》接受的转变。具体看来,对其接受最早为重视人物,尤其是注重女性的忠孝节义和闺阁风流,随着印刷术的发展和读者群的扩大化,渐渐开始转向对故事的接受,但更加偏重的是其对世情的讽刺意义和教化功能,最后到重视其中的神怪和海外游历部分,将其看做是有趣的神怪小说甚至儿童文学。

《镜花缘》 插图 接受

绪 论

图文并存的历史源远流长,二者的互涉从来就不曾间断过。“图书”①一词的出现,本身便印证了图文并存的意义。而对图像与文字关系的谈论也一直没有停歇过,晋代陆机(261-303)曾言:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”北宋邵雍(1011-1077)亦言:“史笔善记事,画笔善状物;状物与记事,二者各得一。”中国古代画论中对诗与画的描述似乎大多强调其区别,并且较为简略,然而却也说明其意识到图像和文字的可比性,这就为二者的连结提供了可行的平台。而德国的莱辛(1729-1781)在《拉奥孔》中则有详细的论述,他提出:“绘画用来摹仿的媒介符号和诗所用的确实完全不同,这就是说,绘画用空间中的形体和颜色而诗却用在时间中发出的声音。既然符号无可争辩地应该和符号所代表的事物相互协调;那么,在空间中并列的符号就只宜于表现那些全体或部分也是在空间中并列的事物,而在时间中先后承续的符号也就只宜于表现那些全体或部分本来也是在时间中先后承续的事物。”②莱辛详细阐述了图像作为空间的符号与文字作为时间的符号之间的矛盾以及互补性。正是这种矛盾与互涉,使得图像与文字的配合有了意义,二者在相互诠释时便有了留白和互文,各自有其未能阐释的意涵和另一种门类所不能阐释的优点,因此,二者如何相互诠释,如何分工合作,在结合时有什么特别的意义,就成了值得探讨的问题。

明清小说中的插图存在很频繁,或人物画,或故事图,渐渐成为小说的一个组成部分,而很多著名画家的加入也使得小说插图的水平得以提高,成为了从艺术上到文学上都值得研究的对象。然而,由于本位主义的影响,历来对明清小说的研究,大多集中在文字上,而于图像涉及较少。老一辈的学者如鲁迅(1881-1936)、郑振铎(1898-1958)等人已意识到插图的重要性,并着手收集小说的版画插图,前辈的工作为进一步研究小说插图打下了基础。而现有对明清小说插图的研究,主要有两个方面:一是宏观的视角,探讨插图对于小说传播、叙事等的意义③,虽未落实到具体的小说,但却具有纵览全局的眼光,为后来的研究提供了总体的背景参照。二是对具体小说的研究,如对改琦(1773-1828)《红楼梦》插图的研究④,对陈洪绶(1598-1652)《水浒》叶子的研究⑤,探讨比较深入,然而着眼点大多集中于传统的几大名著,而于其它小说几乎无涉,因此,对具体小说插图的研究成为一个相当大的空白。而也只有从具体小说入手,才能逐渐了解明清小说插图的意义和价值,并对近现代版画和插图的过渡做出源头上的解释,对当代图书市场上古典名著的传播和流行进行另一个角度的思考和诠释。本文便以《镜花缘》插图为例,试图对如何用插图来思考小说做一个尝试性的探索。

《镜花缘》作为一本杂学小说⑥,其中含涉的内容非常庞杂多元,涉及到女性问题、游历主题、神怪主题等等,那么,读者对这样一本内容多元的书其接受偏向如何,是否会存在一个时间轴上的接受演变?至今尚没有人探讨过关于《镜花缘》的接受问题,中晚清对于《镜花缘》的题词并不多,从文字入手考察其接受受到材料不足的制约,因此,本文拟从其插图入手,通过对其不同时期插图的分析,来探讨读者对于《镜花缘》接受的转变,以及在图像与文字互涉的情况下,插图对于《镜花缘》接受的导向。

一、《镜花缘》三个插图本概述

《镜花缘》的插图主要有三个版本,刚好能形成一根时间轴。对三个不同时间的插图版本的探讨或可以看出对《镜花缘》接受的演变。下面便具体分析这三个版本,探讨其对《镜花缘》接受的影响与转变。

(一)清道光十年(1830)刻本⑦

《镜花缘》初稿完成于清嘉靖二十二年(1817),而在当年便有江宁桃红镇坊刻本传世,是根据《镜花缘》传抄稿本抢先私刻的,为“私刻本”,未经过李汝珍进一步的修订。而最早有插图存在的版本为道光十年(1830)刻本。前有麦大鹏(生卒年不详)书赞:

复闻芥子园新雕告竣,遂购一函,如获异宝,适上林谢先生过访,因共赏鉴累日,评阅不倦。先生固会邑之端人也,少时癖嗜画学,人物最工,故相与赞扬,而乐为之像,神存意想而挹其丰姿,得一百八人,晤对之下,性情欲活,恍聆啸语一堂。披其图而如见其人,岂非千古快事乎。先生尚友古人于其间,意兴所至,慕之爱之,而不得见,即执笔图之,不必求其肖也,是图一成,渴褱顿释。吾知先生之风由是千古矣。⑧

由赞可知,至芥子园道光八年(1828)刻本中,尚无插图存在,而道光九年(1829)麦大鹏看到芥子园本,便与谢叶梅(生卒年不详)赏玩,此时才引发了谢叶梅为其画图216幅,并于道光十年(1830)刻板,成为《镜花缘》的第一个插图本。前有谢叶梅自撰钟鼎文自序和自序释文。此本绘图“白口,单黑鱼尾,左右双边。版框高12.2cm,宽9.8cm,无直栏,半页10行20字。书眉镌评”⑨。为燕京大学图书馆旧藏,现藏于北京大学图书馆。

此本插图为主图副图式。主图为人物绣像108幅,每个人物旁注明了姓名、绰号以及简单生平介绍。副图为博古、器物等,亦为108幅,另有麦大鹏据该人物所写的书赞。从整体风格来看,绘制精细,线条柔丽不俗,吸取了《芥子园画谱》中人物画的精华。

(二)光绪十四年(1888)上海点石斋石印本⑩

《镜花缘》的第二个重要插图本是光绪十四年(1888)上海点石斋石印本。现藏于北京大学图书馆,为马廉(1893-1935)先生藏书,故后捐赠给北大图书馆的。这个版本中的人物绣像缩减为14幅,绣像置于全书正文之前。另新增了故事情节图100幅,分列于每一回中,每回一幅,图上写有该回的回目。此本图像前有王韬的序,曰:

特有奇书而无妙图,亦一憾事。予友李君,风雅好事,倩沪中名手以意构思,绘图百,绘像二十四,于晚芳园,则别为一幅楼台亭榭之胜,具有规模,诚于作者之用心毫发无遗憾矣。悔修居士谓北平李子松石竭十余年之力而成此书,功固不浅哉,然今之绘图者出于神存目想心会手抚使其神情意态活现楮上,当亦非易,两美合并,二妙兼全,固阙一而不可者也。

可知王韬对此本绘图赞不绝口,与原书并称“二美”。由序亦可知,在此本之前,并不是没有其它版本的插图存在,只是那些版本的插图绘制低劣,不足以观。在谢叶梅绘绣像之后,《镜花缘》有插图的版本基本上都是用谢叶梅绣像,麦大鹏序本的,只是因为版刻书对刻工技术要求比较高,而此后的刻工因为发行量大等原因,技术越来越粗糙,故而渐渐流传为不足观。

沪中名手不知何许人,但观其画风,古朴灵巧,简练细腻,充分发挥出石印本的优点,相比芥子园刻本要更为细致自由,并富有装饰性,无愧“名手”二字。

(三)光绪十九年(1893)孙继芳彩绘本《镜花缘图册》

《镜花缘》的第三个重要的插图本为光绪十九年(1893)孙继芳(生卒年不详)彩绘本《镜花缘图册》。孙继芳其人,无考,亦未发现他有其它的小说插图作品,然而据插图可知,此人的画风受仇英影响很大,善青绿山水、仕女图和界画,是一位名气不大但技巧高超的工笔画家。此版本为燕京大学图书馆旧藏,现藏于北京大学图书馆。现有北京作家出版社根据北京大学所藏的孙继芳绘本精装影印出版,根据每幅图所描绘的情形各配以简单的文字说明,并于卷首有袁行霈序。原书为“全二百幅,绢本,折装,十函。每幅图高约39.6厘米,广约33厘米。第一百九十九幅左下角题:‘光绪癸巳仿仇十洲笔意,筱山孙继芳敬绘’”。

这是第一个版本的彩色图,仿仇英青绿山水画法,颜色明丽,线条流畅,人物神情动作栩栩如生,具有很强的故事性和欣赏价值。此本全为故事图,而无人物绣像。其200幅图的分布,有的回目有一幅图,有的回目有多幅图,图像的绘制打破了回目的限制,而有更高的自由度。在内容上,有一半的图是采自“沪中名手”所绘的点石斋石印本,从构图到人物基本一样,只在人物表情、背景植物等细节上有变化,而另有一些图则是作者新添加的。此版本最大特点,在于它其实已不是严格意义上的插图,因其只有图而没有文,图像已脱离文字取得了独立的存在。

二、插图所反映出的读者对《镜花缘》接受的转变

(一)人物的盛极而衰

对《镜花缘》的关注,最早主要集中于人物,尤其是对女性的关注上。从道光十年(1830)刻本插图可见一斑。此本谢叶梅绘插图为主副图形式,主图为108幅人物绣像。谢叶梅本《镜花缘》之所以主要是人物绘画,有两个客观原因。一是符合插图史的发展变化。插图发展到了明末,在唯美风气的影响下,人物图开始多了起来,成为文人案头清赏的对象,而清代,更是故事图大为减少,人物图显著增加。谢叶梅绘制《镜花缘》绣像的背景,正好是人物图大行其道之时,故此时对于小说插图的欣赏和绘制便集中在了人物上。二是和谢叶梅本人所擅长的画风有关,麦大鹏曾说他“人物最工”,因此,在与这种时代背景的画家本人偏善相结合的双重情况下,此时《镜花缘》纯为人物绣像便是顺理成章的了。时代背景和作家所选择学习什么类型的绘画与社会的偏好有很大关系,因此,这种插图流行绘制人物画的现象本身便是读者接受和选择的结果。

然而谢叶梅绘《镜花缘》的特点,不仅在于以人物为主,更在于以女性为主,其所绘制的108幅绣像中有105幅都为女性。这样大规模的人物群像非常少见,尤其是对100才女逐一绘制,更是让人惊叹。毕竟,陈洪绶的《水浒》叶子也没有将108好汉逐一绘制,而只选取了最有代表性的40人,而改琦的《红楼梦图咏》也只有49幅人物图。为何不厌其烦地绘制那么多女子绣像,谢叶梅在《自序》中有所提及:“其中忠孝节义,诗赋品艺,闺阁风流,咸归于正,翻阅之下令人起敬、起爱,实传奇之大观也。”而麦大鹏赞中也表达了同样的情感:“玩味之余,忠孝节烈,文辞典雅,百戏九流,聪明颖悟,闺阁团聚,谈笑诙谐,足见一班。”两人同时观书,相互切磋,得出了同样的阅读感受,即其眼光都集中在对女性的体悟上,而未旁涉其它。因此,不厌其烦地将100才女逐一绘制便是有因可循了。那么,这种女性群像的绘制,对于解读《镜花缘》的接受能看出些什么呢?

虽然李汝珍大笔书写女性,然而在大部分男性读者的眼中,女性仍然是被观看的对象,其忠孝节义是与容貌才色同样作为观看的对象存在的。大部分读者对李汝珍笔下女性的接受比较保守,对于李汝珍的观念有所收束。谢叶梅所绘的绣像便是很好的佐证。

谢叶梅所绘绣像几乎可以组成一个才女的群像,是对仕女图传统的新阐释。中国的仕女图传统源远流长,东晋顾恺之(348-409)的《洛神赋图》、《女史箴图》,唐代周昉(713-741)的《簪花仕女图》等,都是古代仕女图中的精品。然而,女子大都作为单独的形象出现,而很少有以组图的方式存在。至《镜花缘》绣像这样大规模的女性群像,可以说是前无古人。考前代女子群像,有历代帝王后妃图,然而多为半身像,且神情过于严肃一致,几乎不可算是《镜花缘》女子群像的模板。另外,列女图和妓女图也是比较常绘的题材,那么,谢叶梅是如何吸取之前的仕女图传统,尤其是女子群像传统的,这种吸收方式又能体现出其对女性什么样的接受观念呢?

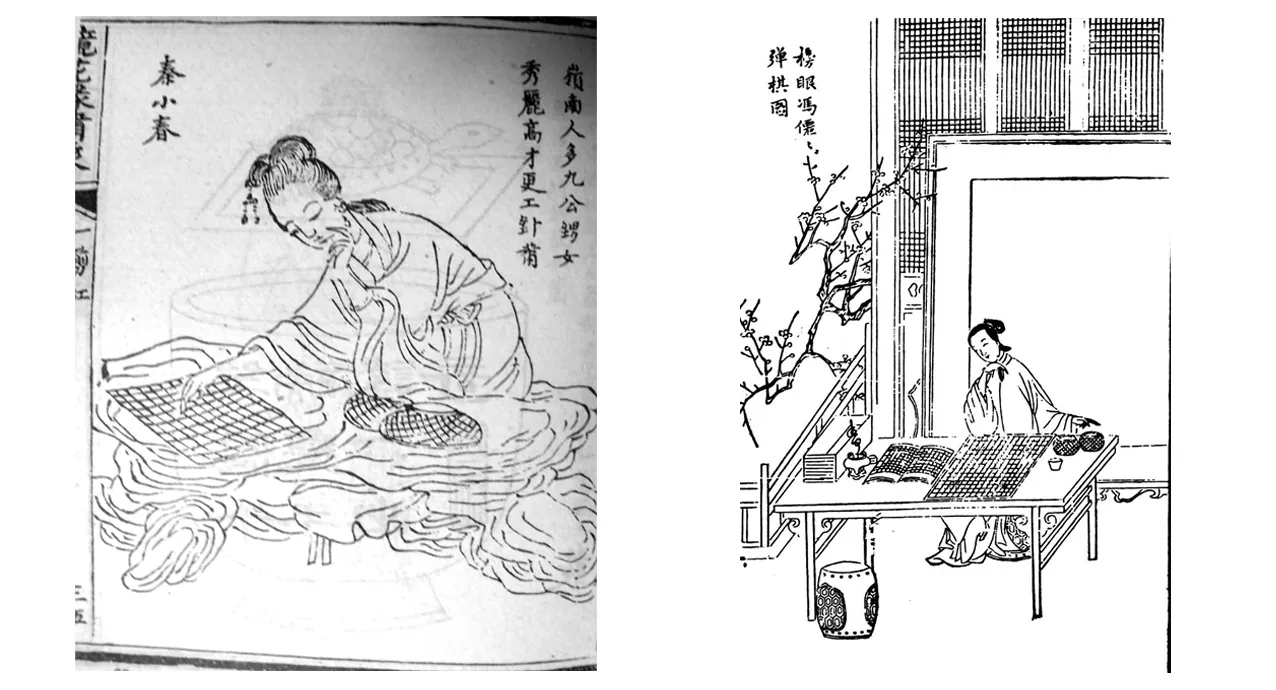

在《增补全像评林古今列女传》中,几乎每一个故事都配有插图,大多以女子为主角,然而女子的形象大都是严肃恭谨,少有婀娜柔美之态,充分体现了女子贞洁端庄的一面。而与之截然不同的一个群像则是妓女群像。明清描写青楼的书很多,如《板桥杂记》、《品花笺》等等,出现了一个青楼女子的群体,而绘画中也有所展现,如康熙时的《吴姬百媚图》,便是当年的一本选美图。当时对妓女的品评,出现了将其比喻成花,并拟为科场中排名的花榜现象,“花榜的现象,不仅代表妓风之盛,也同时是知识分子不满现实的表现,这些主持花榜或参与品题者,皆多为鄙视功名,无意科举者,或游走于科场与仕途边缘的失意者,他们带着游戏人生、寄情红粉知己,出入青楼酒馆,消愁解忧,以诗文赞颂,以名花名卉比之,甚至将科场中最荣显的头衔如文、武状元献之,这是对社会的一种揶揄与讽刺”。如《吴姬百媚图》中,便有“状元王娇如凭栏图”、“榜眼冯僊弹棋图”等等,图中女子笑靥如花,婀娜多姿,抚琴观棋,极似《镜花缘》中所描写的才女,尤其是后半部分众才女展示技艺部分,并且,司花的才女们也踏入了科场,成为了真正的状元榜眼,似乎正是之前对青楼花榜品评的借鉴。那么,谢叶梅在其绣像中是如何借鉴前代女子群像的呢?

插图一:《吴姬百媚图》之榜眼冯僊弹棋图插图二:谢叶梅本《镜花缘》之秦小春

谢叶梅绘画中的女子群像,除余丽蓉、廉锦枫等少数有特别奇异经历的女子外,其他女子几乎都无法区别开。虽然麦大鹏评价此绣像“晤对之下,性情欲活,恍聆啸语一堂。披其图而如见其人”,然而,沿袭了仕女图的传统的谢叶梅绣像,每个女性的表情几乎都是一样的,若不是旁边注释了文字,大多难以区分开来。如插图一所绘制的《吴姬百媚图》中的女子,与《镜花缘》中的秦小春一样,都在下棋,并做思考状,同样依循了才女的展现方式。谢叶梅一改《列女传》中的女子形象,女性具有了其婀娜多姿的性别特点,美丽动人。然而,这样一来,如何与同样抱琴读书的妓女区别开来呢?谢叶梅的做法是抹去了她们脸上的笑容,而从列女群像上取得一矜持而微怨的表情。并且,在用文字注明人物时,只选择了其姓名以及绰号,而把所司花名和科场排名略去了。这个改变,使得与明清品评妓女时常用的花榜区别开,以此来获得了才女的身份认同,在列女和妓女的相互协调与消解中塑造出一个才女的群像。

可见,谢叶梅对《镜花缘》女性的接受,既看重其婀娜柔美的女性美一面,即其“诗赋品艺,闺阁风流”,然而,终究又将其纳入列女的道德制约之中,正如其自序中所透露的那样,他注重的是其“忠孝节义”,而将女子绣像置于小说开篇的方式虽然有女性解放的味道,然而却也将女性置于被观看的位置,其对李汝珍笔下女性的接受,是有收束的。某种意义上这也反映出当时大部分男性读者对于《镜花缘》的接受眼光。以《镜花缘题词》为例,在这个版本的《镜花缘》首,出现了十四家题词,其中有两人都写到了“百美图”,如金翀所写:

花样翻新绝世无,精神秋水雪肌肤。

双声迭韵心思巧,彩笔绘成百美图。

诗不仅围绕着对女性的欣赏展开,同时眼光也同谢叶梅一样,集中在百位才女上。此诗写作时间未知,故不知是谢叶梅受其启发还是他受谢叶梅影响。然而二人的着眼点是相同的。这种观看的方式构成了那个阶段对《镜花缘》关注的侧重点和对女性的解读方式。

那么,女性读者对于《镜花缘》又有何特别的接受呢?在《镜花缘题词》十四家中,有四位作者是女性,“据我所知,其它明显有女性题词的小说直至晚清才得见”。虽然这四位女性读者的题词是在谢叶梅绣像本前两年的版本中,然而却也说明了《镜花缘》对女性读者的吸引,与女性绣像的大规模绘制之间是相辅相成。而在绣像本出现后,也有一位名为沈善宝(1808-1862)的女性写了一首《风入松·读〈镜花缘〉作》:

孝娥千里远寻亲,生死几酸辛。玉碑已现闺英榜,强归来、伴结佳人。赋名久钦黑齿,颂椒同步青云。

蜃楼海市幻中因,意蕊艳翻新。胸中块垒消全尽,羡娥眉、有志具伸。千古兰闺吐气,一枝筠管通伸。

其中对于女子的感触,不仅有才能的仰慕,更有对女性角色的新认识。这不仅与李汝珍本人的写作有关,也与绣像传播后更多的女性读者开始关注《镜花缘》,并获得了一种较为新颖的普遍认知有关。

因此,对《镜花缘》的接受,最初集中在人物,尤其是女性上。谢叶梅对才女群像的绘制方式可管窥当时男性读者对《镜花缘》的普遍接受方式,即对女性的接受相比李汝珍笔下的有所收束,将女性纳入传统的忠孝节义和闺阁风流之中,作为一个观看的对象存在。这样大规模地绘制女子,并置之于小说的开篇,本身对读者便是一种吸引,对于男性读者来说,有一种猎奇的性质。而对于女性读者来说,《镜花缘》的吸引力在于促进了女性对自身的认同,大量才德兼备的女性置于小说之首,对于女性是种解放和鼓舞。因此,谢叶梅绘制《镜花缘》绣像,反映出当时对《镜花缘》的接受,同时,其绣像也促进了《镜花缘》更为广泛的流传,为此书的完善增色不少。

然而,之后对于人物的关注却越来越少,到光绪十四年(1888)上海点石斋石印本中,便只剩下了24幅人物图,而到了光绪十九年(1893)孙继芳彩绘本《镜花缘图册》中,甚至一幅人物图都不再存在了。这与印刷术的发展有关,“道光以后,由于石印术的普及,插图的制作变得简单快捷。以前版画需要画家和刻工密切合作,画家的作品只有通过优秀的刻工才能传神地表现出来。石印画则不同,只需要画家绘制好插图就行了,因此小说中插图又多了起来,印制也较好,故事情节图又开始出现”。相对之下,此消彼长,人物图就渐渐落潮。取而代之的是对故事情节的关注,石印术的发展使得整个清代小说插图出现了故事性增强的趋势,《镜花缘》亦不例外,其接受也在这个技术的浪潮下悄然改变。

(二)故事性的增强

与对人物的关注盛极而衰相反的是,对《镜花缘》故事性的关注出现了增强的趋势,并一直延伸至今。光绪十四年(1888)上海点石斋石印本插图中出现了100幅故事图,这是《镜花缘》第一个有故事图的版本。故事图的重新出现与前文所言印刷术的发展有关,正是这种技术上的改进,使得绘制细腻繁复的故事画变得更为可行,在这个背景下,《镜花缘》出现了100幅故事画插图,意味着对《镜花缘》的接受发生了微妙的转变,由看重女性“忠孝节义”向注重故事情节悄然转向。对插图的鉴赏跳出了早期文人对人物清赏的风气,对故事图的关注也意味着小说的传播越来越广,并逐渐走向下层民众,成为一般读者或听众更乐于或是更有能力接受的偏向。

接受更偏向于故事性这个特点,反映在插图中,主要有两个表现。

第一是人物绣像的减少,由之前的108幅缩减为24幅。然而对人物的选择具有更精到的思考,选择了最有代表性的人物,并突出了人物本身所具有的故事性特点,也更好地引导读者的阅读。虽然相比谢叶梅,人物大幅缩减,却增加了上官婉儿这个人物,将其作为开女科的重要原因人物放置出来,是推进整个故事发展的前因。另外武则天和女魁星,以及唐敖、林之洋和多九公5人是沿袭了谢叶梅本的,也都是故事的主要承担者和推进者。而剩下的则从100才女中选择,包括唐闺臣和流落异国的所有女子共13人,各自都是奇妙游历故事中的主角。而余下5人的选择则颇耐人寻味,包括史探幽、孟紫芝、林宛如、颜紫绡、孟芸芝。史探幽是才女榜的状元,入选为当;林宛如是林之洋的女儿,又两次随唐家父女出海,亦当入选;而剩下3人就值得考虑了。深究之下,发现孟紫芝为后半部分的线头人物,“是作者着力塑造的又一个人物,甚至在作品的下半部分风头盖过了唐闺臣成为主角”。其存在成为牵引众才女展露才华的线头,因此,她的入选说明了画家注意到了小说后半部分故事情节的发展,并将推动情节的人物挑选了出来,以避免读者被众才女展示技艺的纷繁场景所困扰而不知如何寻找脉络。而孟芸芝的强项是起课,她曾在几位才女因为要避嫌不得参加考试而焦急时,起课预言了她们可以参加考试,从而推进了100才女榜的最终完成,因此,也可以算是一个故事的推进人物。最后剩下的颜紫绡,其入选的原因应不是身怀绝技,而是她最终跟随唐小山入小蓬莱成仙,成为群花中唯一超凡入圣的。因此,画家在选择人物时是非常独到的,人物或成为故事的重要组成部分,或起推动故事发展的作用。画家在绘制人物绣像时,为人物增加了更多的背景图,比如对余丽蓉的处理,则将其放置于船头,使人物本身处于一个故事场景之中,获得了角色的独立。

另外,“沪中名手”绘制的人物,不似谢叶梅一般通过大量文字来注释人物的身份信息,而是尽量将这些信息绘制到人物本身中去,使人物本身便具有故事性,充分发挥了图画替代文字的功能。如绘制林之洋时(见插图三),很明显的一点改变便是将其画成了小脚,并且略带畸形,将谢叶梅绣像本所注明的“九夷贸易陶情客,三岛悠游缠足仙”的信息直接内化到图像中,使人物不再仅仅是一个大众化的符号,而成为了具体的,富有故事性的存在。因此,点石斋本插图的人物图部分虽然少,但是比谢叶梅本更加具有故事性,是《镜花缘》插图由人物向故事转变的一个转折点。

插图三:点石斋本《镜花缘》之林之洋插图四:点石斋本《镜花缘》之“服肉芝延年益寿,食朱草入圣超凡”

第二是点石斋本把更重要的笔墨放到了对每一回的故事描绘上。于100回书中每回绘制一图,以提领该回的内容。从插图可看出,画家读书认真细致,常能将细节精到地表现出来。莱辛认为:“绘画在它的同时并列的构图里,只能运用动作中的某一顷刻,所以就要选择最富于孕育性的那一顷刻,使得前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的理解。”而“沪中名手”很好地契合了这个原则,在东方对其进行了遥远的呼应。如在第九回“服肉芝延年益寿,食朱草入圣超凡”中(见插图四),画家画出在户外山间,唐敖飞速地追赶一个骑着小马的小人(即肉芝),他们之间大约还有一步的距离,正处于最富有孕育性的时刻。而在唐敖身后转过半座山去,是林之洋搀扶着多九公气喘吁吁地落在后面。这幅画不仅展示了唐敖追肉芝,并且展现出林、多二人的落后及其原因,更重要的是,画家没有画唐敖在吃肉芝,而将其画为快要被追上的千钧一发之际,引起了读者的好奇心,充满了动态和故事的延展性。有趣的是,与此相对的是回目的标题,中国古代小说中的回目通常是该回故事的中心,也常常在回目中就透露出故事的结果,缺少了悬念,而绘画反倒是选择了富有孕育性的瞬间,从而使其具有了悬念和引人入胜的作用。

而光绪十九年(1893)孙继芳彩绘本《镜花缘图册》于故事性的强调则更为突出。这个版本最大的特点,是图像完全脱离了文字,成为了独立的图册。“当文本中图像与文字并陈时,图与文的功能可能会相互调转,文字不一定具有指称、描述、命名与分类的功能,而可能仅具有展示之用,至于图像,则可能反而具有发言的符号冲动”。图像一旦产生,便可能溢出其本欲承担的表现文字的作用,而成为独立的,体现画家及其它主题的存在,从而与文字形成互释。这个版本的《镜花缘》图画,便是图像取得独立地位的表现,而作家出版社所添加的文字则反而成为解释图像的符号。图像的独立,意味着它需要承担起文字本身具有的叙事性功能,使读者可以不依赖于文字,通过图像便可了解该小说的内容。画家对文字的抛弃本身便说明了其对于其绘画所具有的充分的叙事性特征的自信。因此,从这个意义上来说,这个时期的《镜花缘》绘画意味着对小说的故事性更为重视了。孙继芳的绘画,一半都是高仿点石斋本的,然而,很多回都不仅绘制点石斋本的,并且增加了一些新的插图,这是增强故事连续性的一个表现。以第一回“女魁星北斗垂景象 老王母西池赐芳筵”为例,此回共绘制了3幅插图,第一幅图基本是仿自点石斋本的,布局和人物几乎都完全相同,诸仙脚蹬祥云环于山间,前面是手持毛笔的女魁星;第二幅图为众神仙在去赴王母宴的路上;第三幅图为王母赐宴,百鸟百兽便听月姊唆使舞蹈于殿。后两幅为孙继芳新增的,完成了这个回目后半部分“老王母西池赐芳筵”的故事,群兽舞于庭,不仅是一个很有意思的场面,也是月姊擅作主张讨好王母的伎俩,是突出月姊性格推动故事发展的一个重要情节。因此,孙继芳的绘本,补足了很多故事情节,使之连贯起来,成为完整连续性的故事,表现出对故事性接受的增强。

故事性发展的极致,则是现今图书市场上的连环画和漫画,文字仅仅作为简要的诠释存在,于每幅图下有2、3行简单的说明。甚至可以完全不需要文字,凭借图像便能获得所需要的信息,并且留有想象的空间。当今图书市场上有多个《镜花缘》的小人书本,如海豚出版社2012年出版的一套《镜花缘连环画》,为刘洁编,上海著名连环画家聂秀公绘;又如湖南少儿出版社1983年版《镜花缘》的连环画小人书等等,观其画风,有多幅图画其构图方式与清代点石斋本和孙继芳本的相似,应为受清代本的影响。因此,考察《镜花缘》的古代版本,可以发现其由文字本到如今的小人书本的演变脉络,发现其文字是如何一步步消解在图像之中,而对其故事性的接受逐渐增强也使其逐渐发展为古典文学在儿童书籍市场上的重要代表。

(三)神怪的滥珊

对《镜花缘》的接受,经历了一个从注重世情到开始关注神怪的过程。第一个插图本中除了绘有女魁星、风姨、月姊、麻姑外,其他于于神怪几乎无涉,并且这几位神仙的绘图方式与其他平凡女子并无不同之处,几乎可与其他仕女同等看待。而第二个插图本中则出现了一些神怪的绘制。尤其是在海外游历部分,对异国异人的描绘也有所涉及,如第十九回“受女辱潜逃黑齿邦 观民风联步小人国”中,唐敖、林之洋和多九公三人站在一块不大的石头旁边,周围小人国矮人们对着他们指指点点,远处有的拿兵器畏畏缩缩要过来。

然而点石斋本像这样对于异人的描述并不是很多,倒是对于世情的描绘更为着重。莱辛曾说:“绘画只能满足于在空间中并列的动作或是单纯的物体,这些物体可以用姿态去暗示某一种动作。”因此,每一幅插图能表现的场景非常有限。尽管点石斋本《镜花缘》插图有的回目中在一幅图内放置了两个场景,然而这样的情况毕竟所占不多,大多数还是一回一图,一图一个场景。那么,章回小说的回目通常是两句话,而两句话又常常会表现出两个侧重或主题,因此,在唯一的一幅插图中绘制什么样的场景,就取决于画家对回目侧重点的选择。可以发现,画家虽有涉及神怪,但是其偏向大多还是在世情方面,如第二十五回“越危垣潜出淑士关 登曲岸闲游两面国”的插图中,画家选择了绘制前半部分,在淑士国的城楼上,唐敖背着徐承志刚要纵身跃下,林之洋和多九公二人等待于下。而舍弃了两面国的神异部分。另外,画家对流落海外的才女几乎悉数入画,或射杀大虫,或入水取珠,于淑士国、君子国这类体现民风的落笔也比较多,更多重视的是异人异事对世情的讽刺,突出其教化作用,如在淑士国酒楼上对酸腐的店小二和老者便下足了笔墨,二人皆着儒装,似彬彬有礼的样子。因此,可见在点石斋本中,“沪中名手”在故事绘制的选择上,更看重的是其展现世情的一面,而于其神怪的部分涉及的并不是很多。或许画家会受儒家不语“怪力乱神”的影响,然而由于对“沪中名手”的情况一无所知,故此仅为推测。而大部分知识分子阅读时亦会受儒家传统的影响,就算论及神异亦会同时注重其故事所体现出的教化意义,因此,其接受史偏重于世情而非神怪的,这倒是与李汝珍本人的写作目的较为统一,对各种异人异事的书写暗藏讽喻,奇异之事是为了以一种谐趣的方式来传达其讽喻目的,从而不使读者觉得枯燥,在这个意义上,点石斋本的绘制思想倒是更符合李汝珍的思想,其接受更贴近杂学小说的本质,既有神怪的描绘,又有世情的讽喻,也有才学的展示。

插图五:孙继芳本《镜花缘图册》之“观药兽”插图六:孙继芳本《镜花缘图册》之“两面国”

然而到了孙继芳本《镜花缘图册》中,神怪的色彩明显增多,很多被“沪中名手”忽略的图像都呈现了出来。如第二十二回“遇白民儒士听奇闻 观药兽武夫发妙论”中,点石斋本只绘制了前半部分白民国的情况,属于世情的呈现。而孙继芳则将观药兽也画了出来(见插图五),并且原著中并没有说明药兽具体长什么样,而此处则充分发挥了想象力,将药兽绘制成长着牛头,但是头戴儒冠,身穿儒裳,彬彬有礼的形象,充满了乐趣与生动。又如第二十五回“越危垣潜出淑士关 登曲岸闲游两面国”中,也是同时将点石斋本未绘制的后半部分两面国的情况画了出来(见插图六),唐敖走到一个作揖的儒生身后揭开他的面巾,看到了青面獠牙的面孔,而前面的林之洋惊恐地跪拜在地,极具故事性和戏剧性。另外,怀德报恩的人鱼,鸟头人身的翼民国人,脚蹬云彩的大人国等等,都尽数展现了出来,展现了画家猎奇的心理,也体现出对《镜花缘》的接受不仅越来越注重其故事性,而且于神怪的方面更加重视了。探讨其之后的绘图本,尤其是当代的绘图本就可以发现,后来的版本从孙继芳本绘图吸收最多的便是神怪的部分,因此,其绘图的导向亦在神怪,这种人所共有的对异人异事的猎奇心理促进了《镜花缘》的传播,这个倾向影响到了现代对《镜花缘》的改写和接受,并形成了当今图书市场上对《镜花缘》的最终定位。

现代出现了很多《镜花缘》的改写本,很多改写本也绘有插图,风格各异。然而重要的一点便是,大部分改写本都将原著“腰斩”,只留下海外游历部分,后半部分或全删,或少有提及。而于插图更是详细地描绘了海外异国的异人异事,使《镜花缘》成为主要用来吸引童蒙的神怪小说。其插图有很大一部分是源于孙继芳本的,如对两面国的描绘,唐敖揭开面巾和林之洋跪拜在地的场面与孙继芳本如出一辙。因此,某种意义上,孙继芳本对神怪的重视启迪了后来的读者,其故事的选取和绘画的方式也影响了后来读者对《镜花缘》的接受侧重,使其不但偏重于故实情节,而且偏向于神怪,偏向于儿童文学。因此,发展到此时,对故事所体现出的儒家教化意义的看重便稍微弱一些了,故事的吸引人成为促使书籍传播和被接受的最终决定因素。因此,《镜花缘》在走向儿童文学市场时,其儒家教化思想便降低了,而其神怪异趣则凸显出来。此表现与《西游记》被作为儿童文学推向图书市场时所反映出的侧重点是几乎一样的。

结 论

作为插图的图像,既是文字的辅助,同时也是一种特别的接受方式,可以之考察读者对于《镜花缘》的接受,而插图更以其直观易懂的表现方式而引导了读者对于文字的接受偏向。《镜花缘》作为一本杂学小说,不同时代的读者对其接受也产生了不同的偏向转变。《镜花缘》三个最重要的插图本正好处于不同的时期,形成了一根时间轴,因此,从三个插图本所表现出来的不同也便可窥知读者对于《镜花缘》接受的转变。具体看来,其变化反映出这样一个曲线,最早是重视人物,看重女性的忠孝节义和闺阁风流,渐渐地随着印刷术的发展和读者群的扩大与普遍化,开始转向对故事的接受,但更加偏重的是其对世情的讽刺意义和教化功能,尚有较多的知识分子体现,最后到重视其中的神怪和海外游历部分,将其看做是有趣的神怪小说,并影响到《镜花缘》在当今图书市场上的存在方式,即除了作为中国古典名著以外,还将其作为儿童文学,成为古典文学童话化的代表。

当今图书市场不仅出现了很多《镜花缘》的改写本,或将其“腰斩”为只剩海外游历部分的,或缩减后半部分才女展现技艺的,更有甚者,将其绘制成连环画和小人书,彻底变为儿童读物。这一步步的变化不仅是市场基于经济效益的考虑所进行的选择,也是依据古代《镜花缘》插图本一步步演化至今的必然结果。其改写从绘画内容到风格多是有据可依的,在这个意义上,点石斋本和孙继芳本为当今的儿童读物提供了不少灵感。

《镜花缘》这种转变不是绝对的,也不代表所有的人,只是不同的社会中产生的一个接受偏向和新的侧重点。插图以其特殊的视角为《镜花缘》的接受史补上了特别的一页。

注:

① “图书”这个词最早出现于《史记·萧相国世家》:“何独先人收秦丞相御史律令图书藏之……汉王所以具知天下厄塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。”此处的“图”指地图的文书档案,虽然与现今所指不完全相同,但亦说明了图与文的关系。

③ 如宋莉华《插图与明清小说的阅读及传播》,《文学遗产》2000年第4期。李芬兰、孙逊《中国古代小说图像研究说略》,《明清小说研究》2007年第4期。

④ 代表性的有静轩《艳情人自画红楼——清代〈红楼梦〉绘画研究》,《红楼梦学刊》2009年第4辑。

⑤ 代表性的有李雪华、安雪《读陈洪绶〈水浒〉叶子走笔》,《图书与情报》2005年第1期。

⑥ 杂学小说的概念为鲁迅于《中国小说史略》中提出,鲁迅著《中国小说史略》,上海书店1990年版。

⑦ 以下提到时简称谢叶梅本。在李雄飞、郭琼《〈镜花缘〉版本补叙》中言:“陈文中著录有清道光十年(1830)芥子园刻巾箱本,或即此本。”故此本可能亦为芥子园刻本。又言:“陈文所著录的道光十二年(1832)芥子园刻本,即据此本重刻。”故本文所选取的谢叶梅绘插图选自上海古籍出版社1994年版《古本小说集成》,即据道光十二年(1832)芥子园刻本影印。

⑨ 李雄飞、郭琼《〈镜花缘〉版本补叙》,《中国文化研究》2007年秋之卷。

⑩ 以下提到时简称点石斋本。台湾“国家图书馆”藏有光绪十六年(1890)上海广百宋斋石印本,即根据光绪十四年(1888)点石斋本印,故本文相关插图即选自“台湾国家图书馆”藏本。

责任编辑:徐永斌

南京大学文学院