尚节堂的三公(外一篇)

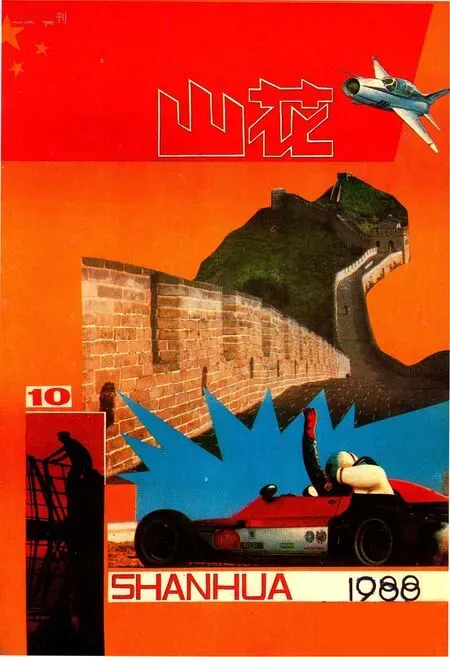

李祥霓,祖籍浙江,生长于贵阳。贵州省作协会员。1995年开始发表文学作品。有诗歌、散文、论文、歌曲、电影剧本等散见于《民族文学》、《山花》、《贵州作家》、《贵州日报》、《贵阳日报》、《贵州民族报》、《香港文汇报》、《贵阳文史》等。至今发表文学作品约30万字。

一

“尚节堂”实在是太小了,只有雷祖庙的一个旮旯大。一个坐北朝南的四合院,大门进去就是黑漆漆约10米长的走廊。走廊左边是中大班教室,右边是小班教室,穿过走廊就是一百米见方的院子,院子东面一排平房,为教职工住所。院子西厢两小一大三间房,第一间为教师办公室,中间最大间为中小班教室,最后一间为做饭的厨房。院子正中的北面,有一组12级的台阶,台阶上是一座较为高大、宽敞、明亮的一大一小两间房,是这个院落里最好的一处房子了,居然还有一水流的大玻璃窗。东面大的房间做了幼儿园毕业班大班,西面小的房间做了园长办公室。

这样的安排,是我妈妈规置的——“一切以孩子为重,孩子是祖国的未来,祖国的希望,是国家明天的栋梁”。这是我那20世纪40年代初毕业于贵阳女子师范学校的妈妈,在双手接过当时的贵阳市副市长贺培贞先生授予的委任状时,贺副市长叮嘱的。这一句嘱托,妈妈牢记了一生。

“尚节堂”原是兴隆东巷内军阀时期一位陆姓将军的家庙。民国初期,陆将军在巷内修建了一处相当规模的府邸。因为其胞妹年龄大了,不愿出嫁,陆将军就为妹妹专门设置了一个离陆府只10米远的独立四合院,方便妹妹吃斋念佛。陆妹妹也接纳了一些游方化缘的尼姑住进来,一同打发青灯古佛的漫长日子。

其实,贵阳的尚节堂有好几处。抗战胜利后,国民党一些较有地位的军官们的遗孀衣食无着,政府就在现成的道观庙宇,组建了其孤儿寡母的栖身之所,名曰“尚节堂”。当时的政府为其拨付一定的生活补助,其余的用度就靠这些寡妇自己动手制作蚊烟香、火柴盒、刺绣等营生来维持。兴隆东巷的尚节堂也被统辖其中。解放后这些“尚节堂”逐渐被解散,其地大多做了机关用地、小学、幼儿园等。

我们搬进“尚节堂”时,已经没有尼姑了,说是解放后尼姑们都还俗了,只有一个叫三公的老尼姑不愿还俗,住在尚节堂内犄角处的两层小木屋里。我们搬来后,很长时间都没有见过三公。由于好奇,我们院里从最小3岁到最大14岁的十多个小孩,差不多每天傍晚都会不约而同地轮流去三公家偷窥,但都没有看到三公,只听见每天夜里嗑嗑嗑的木鱼声和晌午时分喃喃的诵经声。后来,三公的侄孙子小龙、小花和我们一块儿玩,才知道三公俗家姓陆。不知道这个三公是不是陆将军的妹妹。

一天太阳落坡时,我终于看见三公了。我很失望,因为我看到的不是一个光头上有两行戒疤的慈祥老尼姑,而是一个胖胖矮矮、满脸麻子的短头发大妈。

“三公来啦!三公来啦!”因为三公家的小龙与唐老师家的小五一打架,小花(半边脸有一大块红色的胎记,所以唤名小花)急得回家喊了三公来。三公大声地呵斥了小五一,拎起小龙就往家去了。好凶的三公,我们以后都不敢再偷窥她。

后来的一天,幼儿园大门(每家都有后门)来了一位身材颀长、低眉颔首的年轻女子,这女子前额顶一小条细细的辫子团成扁扁的发髻,剩余的头发编成两条依然细细的辫子,在两肩上逶迤着;身穿一袭月白色长衫,挎着一个长扁形提篮,提篮里装着一小把一小把的马齿苋以及刺梨串串、山楂圈圈,红红绿绿黄黄的,很是好看。我们只顾看那女子提篮里的野菜野果,我大姐突然指着那女子的头顶叫了声:“糖鸡屎!”可不是,那女子脑眉心上黑、白、灰杂陈的小小扁平辫髻,真的就像一坨糖鸡屎。我们“哗”地一下笑嚷开来。

突然,一棵竹竿依次轻轻敲打在我们身上,大家回头一看,是三公!三公几乎是哀求着我们:“快走开,回家去。”说着,用身子挡在那女子的前面。小孩们不依不饶地叫着“糖鸡屎,糖鸡屎”。院子里的喧嚣声引出了我妈妈。妈妈拿过三公的竹竿,拦住所有在场的小朋友,让我们排成一排,齐齐地向那女子鞠躬道歉。我们院子里的孩子都向那女子道歉了,只有大门口对面刘委员与徐婆婆的两个小孩没有动。妈妈还在坚持,三公过来说:“算了,算了。詹园长,不用,不用了。我们的这种身份……”我看见三公的眼里有泪花在闪动,那女子含胸佝背地跟着三公进了犄角处的房子里。我心里好不是滋味,觉得三公和那女子好可怜。怀着这样的情愫,小小的我开始想着她们俩的事了。

三公真地是陆将军的妹妹。这还是喜欢与后院小孩玩的小弟告诉我的。后院是陆将军家的地盘,那些小孩大多是陆家各房的后代。但三公从来都不与后院的陆家往来。

有一件事让我对三公肃然起敬。1966年冬天的一天晚上,一伙人冲到同院的黄老师家来抓人,我妈妈上前询问。可那时节抓人是可以不要什么理由的。当时黄伯伯正在家里将一大本辞海分成一本一本的单行本,用线一针一针地缝合着。那伙人一进屋,不由分说地将黄先生手上、身边的辞海撕成片片,扔得满地都是。倏地一阵风,黄伯伯与那伙人就不见了。大家都看傻了,只有三公弯下身,将她身穿的父母装大襟翻卷起来,把警察撕破的纸片一片一片地捡起来放进去,转过脸来对我妈妈说:“我把这些拿回去,粘好了交给您,您替黄先生保存着。”也不管我妈妈同意不同意,转过身,回家了。

三公家的木鱼声、诵经声依然周而复始地进行着,只是好一段时间都没有见三公出来,一问小龙,才知道三公病了。我妈妈去看三公,三公把一摞齐整的辞海交给我妈妈,说:

“这是黄先生的宝藏,请您收好。我怕是也过不了这一关。”我妈妈与三公都流下了眼泪。

果然,一天晚上,天还下着雨,一阵咚咚咚的敲门声响起,工友杨妈妈开了门,呼地进来一伙人,直直地朝着三公家去,将躺在床上的三公抓走了。第二天,我妈妈去了解,说是因为三公是封建社会的残渣余孽,我妈妈要求看看三公都没有被允许。第三天中午,三公回来了,脸泡泡的,头发只剩下了半边。我妈妈赶紧把三公送回家,又让我回家烧水,我与妈妈给三公洗了脸和头发。三公抬起红红的双眼看着面前说:“剃了吧,您帮我剃了吧。”妈妈为难地不知怎么办。那时节,被剃了阴阳头的人,是不允许自行剪成光头的。三公说:“不要紧,我自己担着。”妈妈让我从家里拿来剪刀,一剪一剪地帮三公剪成了光头,虽然青一块白一块的,有点像癞痢头。endprint

给三公照镜子时,我才发现,原来三公的头上真地有两行戒疤嘞!有了戒疤的三公真漂亮。看到我的惊奇,三公明了地笑了笑。从此,我喜欢去三公家,听她讲一些不为外人道的苍远渺茫的故事。

这天,“糖鸡屎”又来了——整个尚节堂的小孩都约定俗成地这样叫了。也好,直截了当,不过还是没有谁当面这样叫过她。妈妈说她也是师太,让我们特别要尊重她,不要触着人家的伤心事。

因为三公生病了,糖鸡屎来我们院子的次数多了些。糖鸡屎每次来,都为我们带来些山里可食的野花野果,什么蜂糖罐、野茶苞、山包谷秆,刺梨、山楂是最常见的。冬天糖鸡屎就带来盐葵花、包谷花、酥豌豆、酥胡豆等。她的提篮简直就是我们解馋的宝葫芦。随着时日的推移,糖鸡屎也坦然地面对我们了,我们对她也愈加好,甚至喜欢起她来。

三公虽病重,可深夜的木鱼声却从不停,晌午的诵经课也不能不做。于是,糖鸡屎就住进了三公家。糖鸡屎将屋里的所有家具、物什,用碱水洗得跟她的手一样白生生的。从此,三公家大门敞开,当西晒的阳光照进三公家,干干净净的,一股太阳的香味散发出来。我去三公家,都不好意思坐下。

快过年时,三公殁了。硬是没等到黄伯伯回来谢她一声。三公是快天亮时走的。糖鸡屎喊妈妈的声音吵醒了我。我用竹竿撑开我家窗户,一堆灰戚戚的长衫子站在我家台阶下,好像在等着我妈妈答应什么。她们交谈之间我妈妈飞也似的跑过院子、走廊,将大门关上,下锁。

“哄……哄……”一阵一阵的、听不真切的哄哄声念得我一骨碌爬起床,跑出门一看,所有的长衫子们从三公家门前一直盘坐到院子中央。工友杨妈妈说,是以前曾住过“尚节堂”的尼姑们在为三公送行……

快傍晚了,糖鸡屎说了些什么我听不懂的话,所有的长衫子们一起对着我妈妈双手合十,这回念的我听清楚了,是“南无阿弥陀佛”。我妈妈也微微鞠躬,回了一个礼。接着,糖鸡屎连同长衫子们齐齐地涌入了三公家。

接连三天,三公家都是门户紧闭,只听得见白天喃喃的诵经声与夜晚的木鱼声。

多少年后,我的耳旁仍然会响起一阵阵的诵经声与木鱼声,还有糖鸡屎身上太阳的香味……

玉皇阁的草帘子

20世纪60年代,位于新华路的玉皇阁,几乎家家都以打草帘子为生,因为我弟弟托在玉皇阁徐妈家带,故我可以自由出入玉皇阁。

玉皇阁在新华路中段雷祖庙与尚节堂之间,三处相隔距离也就200来步。玉皇阁原有一阁三院落,主祀玉皇大帝,故名。大殿正中供着玉皇大帝及风、雨、雷、电神。东偏殿为观音殿,西偏殿有财神殿、火神殿、星宿殿。大殿后是后山门,山门前是南明河流域之杨家大河段。

我第一次去玉皇阁,还是跟在同院小伙伴们的屁股后面进去的,因胆小,不敢进到最里面玉皇大帝的神像牌位处,只敢怯怯地站在高高的二门槛外伸长脖子往里瞧,刚看见怒目圆睁的执鞭金刚,就吓得转身跑了。

再次进到玉皇阁,是拉着徐妈的衣襟进去的。我曾见过的好几尊菩萨都没有了。玉皇阁的住户们大多为逃难来的荒民,开始是借宿,最后逐渐定居,到解放时,荒民们与菩萨相依并存,都成了玉皇阁一根生的原住民了。因为玉皇阁的住户都没有固定工作,当然就没有固定收入。因此,一家营生兴,百家糊口跟。不知从什么时候起,玉皇阁就家家以打草帘子为生,还成了贵阳有名的稻草买卖、草帘子生产、买卖处。连近郊山里的乡民,也时有挑着捆得立耸耸的若干个草帘子,一排排蹲卖于玉皇阁大门外。

因为打草帘子需要至少两米长宽的面积,而玉皇阁菩萨们的尊位乃至庙堂墙壁就成了钉钉子挂草打帘子的最佳地。于是,家家打帘子,个个争地盘,渐渐地,一尊尊菩萨便今天有明天无了。你一进玉皇阁,不经意就会看见二门背后立着个缺胳膊菩萨,三门门槛躺着个无头菩萨。草帘子户们有点怕惧的,就将菩萨搬到无人走的旮旯处,有的就杵在过道的拐弯处。还有的菩萨们已经垮成一堆黄土与干草,成了二门三门过道上的垫脚土。那些菩萨的脸有怒目圆睁的,有低眉颔首的,还有闭着眼睛的。一次我去接小弟,竟看见有家人将一尊菩萨直接扔进煤渣里,用锄头的背跟将菩萨敲碎拌煤巴,而菩萨还没有完全毁损的脸上还带着慈悲的笑容……

玉皇阁的草帘子是贵阳出了名的。那时节,物资奇缺,买什么都用票。按规定每家凭户口发的布票、棉花票攒齐了做过年的新棉衣都不够,哪还有多余的棉絮铺床呢?于是,草帘子就几乎成了贵阳家家户户铺床不可或缺的“软垫”。我的床铺下就是草帘子,我一上床,就会闻到稻草的香味,特别是每年秋后换新草帘子的时候,满屋都是稻草香。

我家垫在床铺下的草帘子亦还有其他的用途:每逢妈妈或外婆要给我们几兄妹换鞋时,顺手从床垫处抽出一根稻草,让我们光脚踩在稻草上,卡着脚的大小,略放横着一指头长短,随即折断这根稻草,毋庸置疑,一双鞋最准确的码数即定了。还有快过年做新衣服时,亦是如法炮制,一根稻草就解决了衣袖的尺寸。

我几乎每天借着小弟的名儿到玉皇阁去,我想去看那里的人家打草帘子。打草帘子还是有规矩的。先要定好长、宽、厚度,因为客人需要的大小厚薄都不一样,这是徐妈家大女儿带弟告诉我的。我喜欢带弟,她总是一边温和地说着话一边麻利地打着草帘子。每次我看带弟打草帘子,总是要她从头打起,带弟不回答,但总是笑眯眯地从头打起。带弟先在墙上预先钉好的好多颗抓钉上拴好麻线,首先定好草帘子的宽窄,接着将麻线穿在一个梭子上,理一把稻草,根部向外,从左面开始绑,用梭子穿过稻草,一上一下的,一把草一把草地往上绑,绑到头再绑第二根线绳,绑的过程中不停地添草捋顺以保证厚薄、平整一致。开始打草帘子时,带弟是站在高凳子上打,接着是站在矮凳子上,再后来是站着,最后是半蹲着,收尾时就是全蹲了。草帘子打到最后,带弟拿尺子量了量,看长短够了,就用大剪刀将两侧剪齐,把线头打个死疙瘩,剪掉多余的线头,再用一条预先编好的草辫子顺着帘子的四周粗针大线地将两者缀拢,一床草帘子就完成了。

带弟说用麻线绑的草帘子是最贵的,有钱人家才用,穷人家用的都是稻草绑的,有些泡松。带弟还说不管是用麻线还是用稻草绑,她都尽量绑结实。因为带弟的草帘子打得牢实,她家的生意较多一些。endprint

我不明白,徐妈家除了带小弟,徐伯还替人敲钣金,一家人勤巴苦做的,还总是不够吃。带弟更是从天亮做到天黑,没有见她有歇息的时候。每次我看着比我才大三岁的带弟为家里赚钱起早贪黑的,我觉得很抬不起头。直到后来徐妈生了两个幺妹后,我妈妈让我们几兄妹每顿饭从自己的罐罐里舀一瓢饭,凑足一缸子,让我端去玉皇阁给月子里没有奶水的徐妈吃,说是徐妈吃饱后就有奶水了,我才稍稍心安。

那时候国家困难,大家都吃罐罐饭,我们家七口人,每顿有七个罐罐饭。每当中饭或晚饭时分,伙食团的杨妈妈将各家各户的罐罐饭分到各家的餐桌上时,我们家六个褐色的罐罐中或白米饭、或包谷饭,一罐挨一罐地围成一圈,六个罐罐饭像一朵大大的,镶了古铜边,盛开着的含笑花,我妈妈的那一罐作为花芯放在中间;咦,还真是好看嘞!我以为这就是“秀色可餐”的图解了。妈妈用汤匙从每个罐罐中舀出一瓢后,那朵镶古铜边的含笑花就变成了铜边六月雪,只是芯芯那一罐没有缺“瓣”,因为是舀去了整整半罐。

徐妈的大女儿带弟,是脚有残疾的徐伯在郊外捡来的弃婴。徐妈没有孩子,很喜欢这个女婴。徐妈家生活不宽裕,小女婴是用米浆熬熟喂大的。徐妈给女婴取名为“带弟”,希望带弟能带来弟弟。五年后,带弟真地为徐妈家带来了一对双胞胎,可惜不是弟弟,是俩妹妹。徐妈一家还是很高兴,给她们俩取名为大双小双,我家也跟着同喜。

那时候大家吃粮食都很困难,徐伯就经常去郊外打红籽,挖蕨根。我每次端饭去徐妈家,徐伯总是会将我端饭的大白瓷缸装得满满的,不是红籽,就是蕨粑。我最喜欢吃蕨粑,虽然黑黑的,但糯糯的,蘸着盐巴吃,很好吃。

二

徐妈生了大小双后,带弟的灾难就开始了。每天除了要打完徐妈规定的四床草帘子外,还要洗大小双的屎尿布。徐妈奶水不够,带弟还要舂米熬浆喂两个妹妹,有时候居然背着一个妹妹打草帘子。玉皇阁的住户们将对徐妈的怨怼告诉了我妈妈,我妈妈亦只能小心规劝。虽然我弟弟已不在徐妈家带了,但妈妈还是每个月给徐妈点儿钱。隔壁的唐老师笑谑我妈妈是“叫花子怜悯大相公”。妈妈说,给惯了,不给好像不好意思。后来妈妈看见带弟腿根的青紫伤痕,实在气不过,就对徐妈说,如果她再欺凌带弟,就不再给她钱了,徐妈才收敛一点。但徐妈认为带弟是恩将仇报,对带弟愈加冷淡,有时甚至不给饭吃,带弟总是逆来顺受,不吭声地忍受着。小弟给带弟起了个绰号叫“小白菜”。小弟一看见徐妈打带弟,就大声唱:小白菜呀/地里的黄呀……徐妈就不敢打带弟了。真是一物降一物!

随着时日的推移,徐妈家的生活逐渐好转,徐伯进了街道办的白铁社工作,收入虽不高,但有了保障;大小双上了幼儿园,妈妈还给免了学杂费;带弟长大了,徐妈也不敢再公然欺负她。但是,街道上不准玉皇阁的住户们再打草帘子,说是要“割资本主义尾巴”。还说打草帘子卖是挖社会主义墙脚,给社会主义抹黑。徐妈家的生活一下子又伸展不开了。我妈妈带着徐妈到居委会诉说徐妈是抗战时逃难来的,徐伯又是残废人,而且他们家庭成分好,希望居委会帮助徐妈,给她一个工作。因为徐妈不识字,居委会决定每月给徐妈家5元补助,稍稍减轻了她家的负担。

徐妈一高兴,就让徐伯给我家砌灶。徐伯砌的灶是新华路有名的精致实用。徐伯会根据你家的厨房因地制宜地设计,且保证你家灶台前有“方眼”,后有“热瓮”。徐伯用板车一瘸一拐地拉来了碎砖和一小包碎头发。徐伯说砖是他一块块捡的,存了半年才够砌一个灶。早就想为我家砌灶了,只是买不起砖,所以等到今天才给我家砌。徐伯让小哥到后山坡去挖黄泥巴,叫大哥去南明河边撮沙,又吩咐徐妈熬了一大锅糯米稀饭,请我妈妈到街对面王公祠里的石灰厂要了两大坨石灰,并亲自到纪念塔水井边买了一个口子如小碗大,腰身像蒸饭的甑子样粗的坛子,准备好后,砌灶开始了。

徐伯将黄泥巴、河沙、糯米稀饭,还有碎头发一块搅在一起,直到分不出彼此才算和好。当又香又白的一大锅糯米稀饭倒进沙堆里时,我又好奇又心疼地希望留锅巴给我刮。但徐伯粗粝的手一播,大锅顿时干干净净,连颗米粒都没有留下。徐伯说糯米稀饭和入泥中后灰浆就牢固非常,除非人为地砸,砌好的灶是一辈子都不会塌的。还说他老家的一座桥就是用糯米稀饭拌灰浆造的,已经几百年了,都还在通行。

徐伯选好了我家里屋右边的窗跟脚砌灶,先在地上画了一条表示宽度的线,又在墙上画了一条高度的线,拟为我家砌一个三角形的灶。徐伯用一块块碎砖沿线砌好一个大三角形,在中间画了一个圆孔,一会儿三角形继续往上砌,圆孔由大到小地渐变着。徐伯歪着头用眼睛量量高度后,嘴里说了句“恰恰合”,即将小哥递给他的坛子搁在三角形的最里边,又说了句“刚刚好”。而后麻利地沿着中间的炉孔与里边的瓮坛砌砖、灌浆。徐伯看看快到他预先画的高度线时,即在灶台前面右手处用碎砖镶出一个用他的拳头丈量大小见方的孔子,嘴里说着:这是烤辣椒用的“椒眼”,烤出的辣椒又脆又香。很快,徐伯的灶砌完了,临了还在火眼处砌了一圈“回风口”。徐伯手也不洗,饭也不吃,只说了句:明天下班我来刷石灰。

几天后小弟从外婆边家回来,看见新灶,第一句话就是“两个哑哑睡一头,没得谈的嘞!”真是的,徐伯砌的灶,“热瓮”里的水几乎可以沸腾,“椒眼”里的辣椒是又香又脆。刷过三次白石灰的灶台白白生生干干净净的,让我们家终于“蓬荜生辉”了一回。诚如小弟说的“两个哑哑睡一头,没得谈的嘞!”

十多年后,学土木建筑专业的爸爸要改造我们家居住条件,需拆掉当年徐伯砌的灶,妈妈舍不得,但这个灶太影响大局,只得忍痛同意。工人们费了好大的劲,才砸了这个灶。在砸灶的时候,我突然想到,要是当年塑造玉皇阁菩萨的工匠们也懂得掺糯米稀饭,也许,玉皇阁的菩萨今天还端坐在庙堂里噢!endprint