128层双源CT3种扫描模式下冠状动脉CTA的显像价值比较

王 娟

随着医疗技术的革新及医疗设备的更新换代,冠状动脉CTA技术的临床应用范围也日益扩大,逐渐成为医师诊断心血管疾病及评估患者预后水平的重要手段[1]。相关研究表明,CTA作为一种非侵入式的影像学技术对提高受试者诊疗舒适度、降低其机体应激反应发生风险、节省诊疗时间等方面发挥重要作用[2]。随着研究的深入,越来越多学者发现扫描模式的选择对冠状动脉CTA的图像质量及辐射剂量影响较大,如何选择最佳扫描模式以提升诊疗有效性及安全性也成为各学者探究的热点话题。本次研究以此为方向,分别对123例行冠状动脉CTA检查受试患者予以S、LS及FS等扫描模式,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2014年5月~2015年5月于我院行冠状动脉CTA检查的123例患者为研究对象,均通过实验室及影像学检查,符合《临床心血管病影像诊断学》[3]中冠状动脉CTA检查适应症。采用随机数字表法将受试患者分成A、B、C三组,每组各41例;A组患者中男24例,女17例;年龄38~69岁,平均(53.3±4.2)岁;心率(61.3±3.5)次/min。B组患者中男25例,女16例;年龄37~69岁,平均(53.5±4.2)岁;心率(61.5±3.5)次/min。C组患者中男24例,女17例;年龄37~70岁,平均(53.4±4.1)岁;心率(61.4±3.6)次/min。三组患者在上述一般资料对比上差异不显著(P>0.05),具有可比性。

1.1.1 纳入标准:①符合《临床心血管病影像诊断学》[3]中冠状动脉CTA检查适应症者;②心率≤65次/min者;③临床资料完整者;④致伤至送诊时间间隔<4h者;⑤因胸闷、心慌、胸痛等症状入院就诊者;⑥经我院伦理委员会批准者;⑦自愿签署知情同意书者。

1.1.2 排除标准:①相关检查或治疗禁忌症者;②合并精神疾病、意识障碍、语言障碍或听力障碍者;③合并脑血管疾病、肝肾功能不全、凝血功能障碍、肺功能障碍或恶性肿瘤者;④孕期或哺乳期妇女;⑤未成年或年龄超过70岁者;⑥中途退出、死亡或随访期失联者;⑦检查依从性不足者。

1.2 方法三组患者均使用德国西门子双源64排128层4D螺旋CT系统完成检查,扫描前接受呼吸训练指导,舌下含服5mg硝酸异山梨酯片(生产企业:华北制药股份有限公司,规格:5mg,批准文号:国药准字H13022410)以扩张冠状动脉。

1.2.1 A组采用LS模式扫描:使用回顾性心电门控技术,螺距根据心率变化自动调整,10%~90%R-R周期时开始采集数据,重建层厚0.75mm,层间距为0.5mm。

1.2.2 B组采用S模式扫描:以“移床-扫描”方式为主,螺距根据心率变化自动调整,35%~90%R-R周期时开始采集数据,5~8个心动周期内完成扫描;重建层厚0.75mm,层间距为0.5mm。

1.2.3 C组采用FS模式扫描:使用前瞻性心电门控技术,螺距为3.4,60%R-R周期时开始采集数据,扫描时间约260ms,移床速度为450mm/s;以造影剂达峰时间后5s为增强延迟时间。

1.3 评估标准

1.3.1 图像质量主观评分标准:由我院影像科2名高年资医师参考《临床心血管病影像诊断学》[3]中相关标准协同评估。图像质量主观评分采用5级评分法,以评分≥3分为满足临床诊断需求。优级:5分,图像质量优良,无错层、断层、伪影,可显示细微结构;良级:4分,图像质量良好,基本无错层、断层、伪影,管腔结构清晰,但表面结构略模糊;可级:3分,图像质量中等,存在少量错层、断层、伪影;差级:1分或2分,图像质量差,支架置入血管错位,严重管壁伪影,错层较多。优良率=优级+良级。

1.3.2 辐射剂量统计标准:DLP数值由德国西门子双源64排128层4D螺旋CT系统自动计算获得;ED=DLP×k,其中k=0.017mSv/(mGy·cm)[4]。

1.3.3 观察指标:观察比对三组患者不同扫描模式下图像质量、扫描时间、辐射剂量长度乘积(DLP)及有效剂量(ED)差异。

1.4 统计学方法应用统计学软件SPSS19.0分析数据,计量资料以均数±标准差表示,计数资料以百分率表示,采用两两χ2检验,组间比较采用两两t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

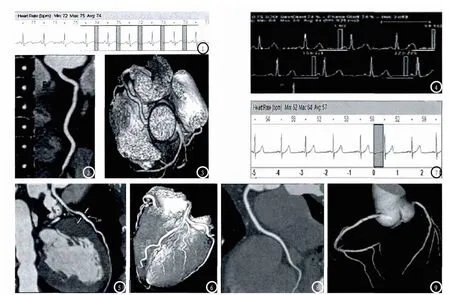

2.1 图像质量主观评分情况对比分析根据15段分法,此次入组的123例患者共评价1736个冠状动脉节段,三组患者图像质量主观评分及图像质量优良率对比均无统计学意义(P>0.05);详细见表1,图1-9。

2.2 扫描时间、DLP及ED对比分析三组患者中A组扫描时间、DLP及ED均显著高于其他两组,其次为B组,C组则最低,组间对比差异具有统计学意义(P<0.05);详细见表2。

3 讨 论

表1 图像质量主观评分情况比较(n/%,±s)

表1 图像质量主观评分情况比较(n/%,±s)

注,与A组对比,#P<0.05;与B组对比,@P<0.05;与C组对比,&P<0.05。

组别例数 节段数 优级 良级 可级 差级 优良率(%)平均评分(分)A组415773881853 1573(99.3)4.53±0.31 B组4157939018432574(99.1)4.59±0.30 C组415803911852 2576(99.3)4.56±0.29

表2 扫描时间、DLP及ED比较(±s)

表2 扫描时间、DLP及ED比较(±s)

注,与A组对比,#P<0.05;与B组对比,@P<0.05;与C组对比,&P<0.05。

组别例数 扫描时间(s)DLPED(mSv)A组415.36±1.62@&539.68±163.52@&9.09±2.99@&B组415.00±0.63#&323.65±53.61#&5.39±0.93#&C组410.25±0.01#@ 52.93±3.10#@ 0.90±0.04#@

图1-3LS模式的冠状动脉CTA图像。图1:心电图;图2:CPR图像;图3:VR图像。图4-6 S模式的冠状动脉CTA图像。图4:心电图;图5:CPR图像;图6:VR图像。图7-9 FS模式的冠状动脉CTA图像。图7:心电图;图8:CPR图像;图9:VR图像。

冠状动脉是血液进入心脏的主要通道,为心脏的正常运作提供养分。随着人们生活水平的提升及生活节奏的加快,不良的生活习惯及饮食习惯使得越来越多人出现“三高”症状,增加心脑血管疾病发生风险。一旦冠状动脉因胆固醇或脂肪沉积阻塞,则可阻碍血流正常通过,引起心肌缺血、缺氧、坏死症状,诱发冠心病发生,严重时可危及生命,于患者生命健康安全不利。CTA作为一种三维成像的影像学技术,将CT增强技术与大范围、快速扫描、薄层扫描技术有效结合[5],具有无创、无痛、便捷等特点,可帮助医师清晰直观地辨别冠状动脉血管的细节特征,为后续治疗工作的顺利开展创造条件。

随着相关研究的深入,越来越多学者在报告中指出扫描模式的选择对CTA图像质量及患者预后影响较大[6],为证实上述说法的准确性,本次研究选取123例行冠状动脉CTA检查的患者为受试对象,分别予以其S、LS及FS等扫描模式,发现不论予以何种扫描模式,约99.0%以上患者均获得清晰、有效的影像学图像,三种扫描模式的图像质量对比无统计学意义(P>0.05),同吴岩等[7]研究报告基本一致。说明在128层双源CT系统下的三种扫描模式均可帮助医师获得清晰、直观的三维立体图像,并在病灶位置的确定、病情发展情况评估及后续治疗方案的拟定等多方面发挥积极作用。林丽红等[8]研究者也在报告中得到类似结论,但其图像质量优良率示值均略低于本次研究,猜测同其受试样本的心率范围较本次研究偏高相关,可扩大样本容量后予以进一步确认。除图像质量外,本研究还就三种扫描模式对患者辐射剂量的影响展开分析,发现FS模式相较于其他两种扫描模式具有扫描时间短、辐射剂量低的优势,影像学检查安全性更突出。任宏等[9]研究者也在报告中对上述结论予以支持,其认为高辐射剂量可加大对肾脏的损害、增加患者远期癌变风险,于其预后提升不利。FS模式采用第二代双源CT的新型螺旋扫描技术,具有大螺距无间隙扫描优势,可将扫描时间由常规的6~7个心动周期缩短至1个心动周期内,操作性强且耗时较短,利于节省诊疗时间,对耐受力较差、屏气时间较短的老年患者应用价值尤为突出。薛跃君等[10]研究者也认为,FS模式能在1/6的时间内获得同LS模式及S模式相等清晰度的影像学图像,临床应用价值更高,对降低辐射致癌风险、改善患者预后水平等有利。

综上所述,128层双源CT的LS、S、FS等三种扫描模式均具有理想的显像价值,图像质量良好;其中FS模式较S及LS模式辐射剂量较低,可作为实现低辐射剂量冠状动脉CTA检查的有效手段应用于临床诊疗工作中,以提升患者预后水平。

[1]郭轶虹,谭理连,熊龙根,等.冠心病动脉粥样硬化斑块狭窄的测量方法及探讨(附102例)[J].中国CT和MRI杂志,2013,11(6):35-39.

[2]常妙(综述),李佩玲(审校).冠状动脉CTA低辐射剂量扫描临床应用方法荟萃[J].实用放射学杂志,2014,30(5):852-855.

[3]张兆琪.临床心血管病影像诊断学[M].北京:人民卫生出版社,2013:331-335.

[4]佟海滨,王小玲,赵青,等.第二代双源CT前门控FLASH扫描与序列扫描冠状动脉成像比较[J].中国中西医结合影像学杂志,2011,09(5):400-404.

[5]沈比先,李元歌,张文瑾,等.双源CT冠脉CTA、CAG及IVUS对诊断冠脉粥样硬化价值的对比研究[J].中国CT和MRI杂志,2011,09(3):31-35,64.

[6]雷伟,徐秀芳,余日胜,等.128排双源CT冠状动脉CTA成像多种扫描模式的应用[J].中国临床医学影像杂志,2012,23(3):168-172.

[7]吴岩,陆琳,张正华,等.新双源CT冠脉造影不同扫描模式的对比研究[J].昆明医科大学学报,2014,35(9):91-94.

[8]林丽红,段凯,韩丽萍,等.64排螺旋CT冠状动脉CTA图像质量影响因素分析[J].中国CT和MRI杂志,2013,11(2):119-120.

[9]任宏,戎悦,张月俏,等.二代双源CT不同扫描模式冠状动脉成像及辐射剂量的研究[J].中华放射医学与防护杂志,2012,32(3):329-330.

[10]薛跃君,钱农,邵燕惠,等.自然心率下128层双源FlashSpiral CT冠状动脉成像质量及辐射剂量的研究[J].中华放射学杂志,2011,45(5):481-485.