中国外交话语隐喻探析

程宏

摘 要: 本文旨在考察中国外交话语语料的隐喻特点。研究发现,隐喻是实现外交目的的一种手段。通过外交隐喻话语,言者建构身份,传递意识形态和价值观;听者在隐喻解码和推理的心理过程中,产生共鸣的情感反应,从而理解言者的意识形态和价值观,外交话语目的通过隐喻得以实现。研究发现,隐喻的产生和解码具有民族性特征。从听者的视角,选取符合听者民族性特征的隐喻语言,是成功的外交话语的重要特征。

关键词: 外交话语 隐喻 身份 民族性

1.引言

外交语言属政治语言范畴。政治家的演讲、答记者问、政党的宣言等都属于政治语言。外交语言具有特殊的语体特征。外交语言相关研究也不少。郭立秋等(2002)探讨了外交语言的概念、含义及特征,总结了外交语言的精确性与模糊性辩证统一的语言特征。李战子等(2009)从功能语言学视角分析汉英外交文献中名词化、特定的评价范畴、否定的使用、特定动词的使用等语言特点。现有文献侧重从语用学的角度探讨外交语言的语用含糊,从功能语言学角度探究外交语言的语言形式特征。现有文献较少关注外交语言的隐喻分析,尤其较少从受众视角分析有关隐喻语言、身份和意识形态的互动和构建。

2.理论基础

Lakoff和Johnson(1980)的概念隐喻理论认为,隐喻是基于语境与概念系统的跨域映射,具有语言、概念和交际功能。换言之,在特定语境下,一种语域可以用另一种语域中的词汇表达。例如:She was besieged by suitors,and I have lost count of her conquests. suitor(追求者)属于描述人际关系中的求爱术语,而besiege(包围)和conquest(征服,击败,战利品)属于战争语域中的术语。两个不同语域的概念,通过跨域映射,创造出新的语言表达方式。听者通过联想和推理,理解了战争和求爱两个概念的关系,同时理解了言者之意。这些隐喻语言表达方式或是产生幽默效果,或是深化认识。

隐喻是目标语域与源语域之间的本体对应的映射。但是,这种映射不是任意的,受制于言语共同体的历史、文化、风俗和价值观。例如:He is as wise as an owl.(他像猫头鹰一样聪明。)西方语境下,人们把猫头鹰当做智慧的象征。但汉语语境中,猫头鹰则有不吉祥之意的联想。因此,隐喻的生成和理解受制于民族历史和文化,具有鲜明的民族特色。

语言可以构建现实,也可以影响人们的意识形态。语言具有政治性和建构性,影响人们对现实的理解。身份是建构主义学派的核心概念。温特(Alexander Went)认为,身份是社会建构的结果,不仅要从传统的物质权力和利益来考虑国际关系,而且必须考虑身份在这一过程中的影响。在国际舞台上,身份认同代表着国家在国际社会体系中空间和地位的坐标,维持和推动国际社会既有的权力关系。身份构建很大程度上是通过言语建构实现的。外交话语中,经常要使用身份建构引导人们理解政治事件。

本研究通过语料分析,透视外交话语所使用的隐喻,从听者视角分析隐喻建构身份和意识形态、传达价值观念、达到外交目的的途径。

3.中国外交话语隐喻分析

例一:针对日本首相坚持参拜靖国神社的行径,2014年元月中国驻英国大使刘晓明在英国《每日电讯报》撰文,痛斥日本首相安倍晋三参拜靖国神社,并将日本军国主义喻为小说《哈利·波特》中的伏地魔。原文第一段如下:

“In the Harry Potter story, the dark wizard Voldemort dies hard because the seven horcruxes, which contain parts of his soul, have been destroyed. If militarism is like the haunting Voldemort of Japan, the Yasukuni Shrine in Tokyo is a kind of horcrux, representing the darkest parts of that nations soul.”(小说《哈利·波特》中,伏地魔把自己的灵魂分藏在7个魂器中,消灭伏地魔的唯一方法是把7个魂器全部摧毁。如果把军国主义比作日本的伏地魔,靖国神社无疑就是藏匿这个国家灵魂最黑暗部分的魂器。)

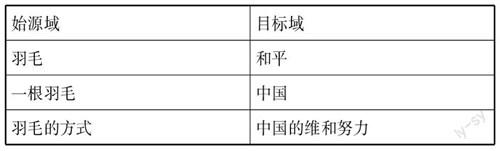

始源域和目标域本体对应的映射如下:

如上表所示,刘晓明大使文章中,有四处隐喻。首先,把日本军国主义比作伏地魔,因为它们都代表着令人恐惧的黑暗和邪恶。在《哈利·波特》小说中,伏地魔是最大的反面角色,是恶魔头,是邪恶的象征。同样,日本军国主义历史给世界各国带来了深重灾难和巨大痛苦,在历史上同样被认为是邪恶的象征,二者有共同之处。其次,把靖国神社比作招魂社。在《哈利·波特》小说中,伏地魔一度被击败,摧毁肉身,但借助藏匿其部分灵魂的“魂器”,死灰复燃,卷土重来。日本军国主义虽然在二战中遭受重创,宣告失败,但日本一些政党并未真正反省,反而频繁参拜靖国神社,篡改历史教科书,宣扬错误的历史观,鼓吹军国主义势力,正如伏地魔的魂器死灰复燃。小说中,伏地魔最终溃败,彻底被正义力量消灭,魔法世界最终实现和平。同理,日本军国主义应受到全世界的唾弃和谴责。中国需要国际社会的理解和支持,阻止军国主义在日本复活。历史上,日本军国主义给中国和世界都带来了巨大灾难。但是,政治世界是复杂的,无论在认知上还是感觉上都远离人们即刻的日常经验。刘晓明大使在西方的语境下,考虑到隐喻的民族性特征,使用了西方人熟知的小说和人物形象,用伏地魔隐喻日本军国主义的罪行,从而在西方世界引发共鸣,成功地达到外交目的。

从身份建构的角度看,作者通过隐喻构建了两国身份。英国和中国同作为二战受害国,遭受了军国主义带来的巨大痛苦,因此,军国主义受害国的身份激发了英国人民对军国主义的反感情绪,融洽了中英两国的关系。两国应作为共同体,阻止军国主义在日本复活。隐喻因此达到了劝导民众、影响意识形态的外交目的。

例二:2009年9月,前国家主席胡锦涛在联合国气候变化峰会开幕式上发表讲话:携手应对气候变化挑战。随着全球环境恶化,气候问题成为世界各国关注的焦点,世界各国为改善环境同时维护国家利益不懈努力。世界舞台上的气候外交话语随之而来。胡主席讲话中涉及的隐喻话语如下:

We will make the Copenhagen Conference a new milestone in the international cooperation on climate change.(我们要使哥本哈根大会成为国际社会合作应对气候变化新的里程碑。)

Without common development, particularly the development of developing countries, there cannot be a broad and solid basis in the long run for tackling climate change.( 从长期看,没有各国共同发展,特别是没有发展中国家发展,应对气候变化就没有广泛而坚实的基础。)

“里程碑”、“坚实的”和“基础”都属于建筑语域类语言。建筑语言是全世界共通的语言,建筑隐喻具有积极的联想意义。建筑过程是一个长期积累,量变产生质变的过程。建筑过程是漫长的,但充满美好的前景和希望。世界各国应对气候变化的过程也是漫长的。隐喻气候谈判机制的长期性和合理性。因此,通过建筑隐喻,表明气候外交谈判中的中国立场,即愿意为改善全球气候添砖加瓦,贡献自己的力量。

联合国气候大会是世界各国为应对全球气候变化,进行国际合作而召开的大会。中国在气候大会上的发言,通过积极的建筑隐喻,建构出负责任的、切实履行承诺的发展中国家身份。隐喻的选择和使用与中国的政治立场相吻合。中国和发达国家的经济实力还存在距离,但是中国愿意承担责任,为改善全球气候尽最大努力。隐喻的选择和使用建构一个负责任的大国身份。

例三:2015年9月,中国国家主席习近平出席联合国维和领导人峰会并发表讲话。发言中专门提到中国维和女警察和志虹的“一根羽毛”的故事。讲话节选如下:

在联合国维和行动中,已有18位中国军人和警察牺牲。5年前,中国维和女警察和志虹在海地执行联合国维和任务时不幸殉职,留下年仅4岁的幼子和年逾花甲的父母。她曾经写道:“于大千世界,我也许只是一根羽毛,但我也要以羽毛的方式,承载和平的心愿。”这是她生前的愿望,也是中国对和平的承诺。

由羽毛联想到和平鸽,属于提喻,以部分比喻整体。由和平鸽联想到和平,属于隐喻。和平鸽象征和平,这是世界范围内的共同认识。习近平引用中国维和女警察和志虹的话语,通过世界共同的意象和平鸽,表达了中国对和平的渴望和愿意维护和平的意愿和决心。运用“一根羽毛”的隐喻,寄寓中国“以和为贵”的和平观,引发世界各国人民的共鸣。羽毛隐喻向世界传达中国的维和立场。中国愿意恪守维和基本原则,坚持联合国宪章和哈马舍尔德原则,完善维和行动体系,承担维护和平的责任。

从身份构建的角度看,随着中国经济军事的增强,某些国家持有“中国威胁论”观点,对中国参与国际事务持怀疑态度。习主席在国际外交舞台上,通过羽毛的隐喻,塑造出中国热爱和平、维护和平,愿与世界人民共享和平的大国形象。成功地传递了中国的价值观,构建了中国热爱和平的大国身份,同时劝导其他国家共同维护珍惜和平,构建他国同为和平爱好者的国家身份,使听者自然而然地接受构建的身份,最终达到外交目的。

4.结语

外交话语经常使用话语策略引导人们理解政治事件。隐喻是话语策略之一。隐喻是外交话语使用者在特定语境中为达到一定的劝导目的而做出的语言选择。本研究通过语料分析,透视外交话语所使用的隐喻,从听者视角分析隐喻建构身份和意识形态、传达价值观念、实现外交目的的途径。研究发现:(1)成功的外交话语隐喻需要充分考虑受众的文化背景和民族心理。外交话语中隐喻的使用,需与听者价值观和意识形态相契合;(2)外交话语对隐喻的选择和使用受价值观和意识形态的引导和制约;(3)中国外交语言应注重隐喻使用,建构符合听众价值观和情感需求的大国身份,以获得国际社会的尊重和认同。本研究拓展了隐喻话语的研究。但由于语料有限,因此研究的广度和深度有待进一步提高。

参考文献:

[1]Alexander Went.秦亚青,译.国际政治的社会理论[M].上海:上海人民出版社,2000.

[2]Lakoff,G. & Johnson,M.:Metaphors We Live by.Chicago:Chicago University Press,1980.

[3]郭立秋.外交语言的精确性与模糊性[J].外交学院学报,2002(4):80-84.

[4]李战子.汉英外交文献语言特点的功能语言学阐释[J].外国语文,2009(12):7-12.

[5]http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b2c96640101gv99.html.

[6]http://bulo.hujiang.com/u/97605/diary/478973/.