不同尺度地质构造和工程建设的相互作用

林署炯,陈剑尚

(1.中山大学地球科学与地质工程学院,广州 510275;2.广东省地质工程与矿产资源探查重点实验室,广州 510275)

1 引言

地质构造是指组成地壳的岩层和岩体在内力、外力等地质动力作用下,发生的各种构造变形,包括褶皱、断层、节理、劈理以及其他各种面状和线状构造。工程建设主要指的是包括房屋、道路、桥梁、水坝等建筑设施的兴建,是人类对大自然改造的过程和结果。地质构造与工程建设之间具有密不可分的关系。早在苏联时期,著名的工程地质学家如萨瓦连斯基、波波夫等就在其著作中详细论述了地质环境与工程建设相互作用的重要性[1]。在此基础上,我国学者谷德振充分认识到了地质构造所产生的结构面在工程建设中的重要性,提出了“岩体结构”的概念,并将其发展为结构控制论[2-3]。时至今日,地质构造与工程建设之间相互作用的重要性众所周知[4],学者何满潮、王思敬、伍法权等也将结构控制论和工程地质相互作用理论视为工程地质的核心理论[5-9]。

地质构造控制了工程建设中岩土体的稳定性、力学性能与变形破坏形式[10]。反过来,工程建设的改造作用又会使地质构造的应力场重新分布,进而诱发新的破坏[11]。由此形成了两者之间紧密的相互作用关系。当对两者的关系进行分析时,由于工程规模或尺寸是变化的,因此岩体结构也是相对的[5,12],所以应以工程尺寸为基础,按照空间尺度进行划分才能使分析易于进行。在不同的空间尺度下,地质构造与工程建设的相互作用关系有明显的差异。对于一些小型的建筑物,如房屋等,其规模较小,对地质构造的改造程度有限,因此对于工程的稳定性,地质构造的控制作用影响较大。对于一些大规模的建筑,如摩天大楼、隧道、大坝等,地质构造环境虽然更为复杂,但此时工程建设的改造作用则显得更为突出。所以,对大规模的工程进行稳定性分析时,不仅要考虑地质构造的控制作用,更要考虑工程建设对地质构造的反作用。可以看出,地质构造与工程建设之间的关系不是绝对的,而是相对的,并且这种关系会随着尺度的变化而变化。

2 地质构造与工程建设空间尺度的划分

马杏垣在其解析构造学中,将地质构造在空间上从宏观到微观划分为5个尺度,依次为:大地构造、大构造、小构造、微构造、次微构造[13-14]。在工程地质学中,也根据规模的大小,将结构面分为5级[15-16],见表1。

表1 结构面的级别

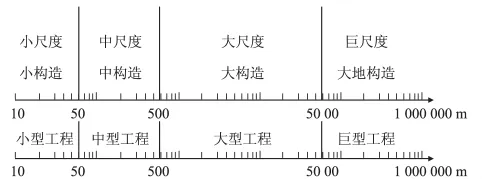

在本文的分析中,以此为基础,通过适当的调整,相应地用距离来划分不同的尺度。如图1所示,0~50 m为小构造,主要指一些延伸短、宽度小的节理和裂隙;50~500 m为中构造,包括一些中小褶皱、断层破碎带等;500~50 000 m为大构造,包括山体褶皱带,蓄水盆地等;50 000 m以上为大地构造,规模大,跨越较大的区域,包含多种不同的地质构造现象。按照工程规模的大小,我们也可相应地对其进行划分。如图1所示,0~50 m为小型工程,指长宽高均小于50 m的建筑物,如一般的房屋,面积小,楼层也不高;50~500 m为中型工程,如摩天大楼等;500~50 000 m属于大型工程,如隧道、大坝等;50 000 m以上属于巨型工程,如铁路、跨海大桥、大河堤坝等。由此界定了在空间尺度上地质构造和工程建设明确的对应关系,为下文的分析奠定基础。

图1 地质构造与工程建设空间尺度关系图

3 不同尺度下工程实例分析

3.1 小尺度分析

小型的建筑物,面积小于50 m×50 m,高度小于50 m,如普通民房等。该类建筑物面积小,楼层低,对地基的附加荷载也较小,大部分地基都能满足此类建筑物的承载力要求。对小型工程的分析,首先要对应相应的小构造。小构造中一般会存在一些节理或裂隙,这些节理或裂隙往往是岩土体发生破坏的软弱面所在,特别是在边坡工程中,这些软弱面是重大的安全隐患。

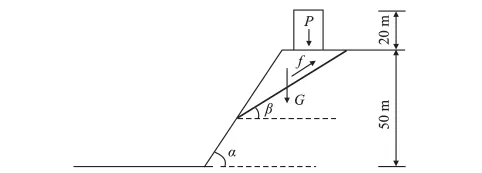

如图2所示,为典型的岩体边坡稳定性问题。假设在岩体中存在着一个结构面,可能是节理、断层或泥岩夹层等软弱面,其面倾向与边坡面相同,构造面倾角β小于坡角α。在平衡状态下,存在着以下的受力关系:

式中,f为摩擦力;μ为摩擦系数;φ为摩擦角。

此时边坡的稳定取决于摩擦角φ是否大于构造面的倾角β。当φ>β时,摩擦力大于下滑力,该边坡是稳定的。当φ<β时,上部岩块将克服摩擦力发生滑动而破坏。假定起始状态该边坡是稳定的,现今再在该边坡上建设一小型建筑。可见,虽然重力增加了,但构造面的摩擦力也会随之增加,构造面的摩擦角并不会因此而改变。边坡的稳定只取决于摩擦角,摩擦角不变,静力平衡不变,边坡短期内是稳定的。

可以看出,此类小型工程的建设对地质构造的改造作用等级弱,此时主要是地质构造对工程建设起到中等的控制作用。该软弱面的性质决定了岩体和建筑物的破坏形式。所以在分析时,更加注重对小构造的控制作用进行分析。

图2 小尺度边坡稳定分析图

3.2 中尺度分析

中尺度的工程指面积介于50 m×50 m~500 m×500 m,高度小于500 m的摩天大楼、歌剧院、体育馆等。该类建筑物一般要求开挖基坑,而且由于工程规模较大,建成后会对地基形成较大的应力加载。中尺度的地质构造中会存在褶皱和断层,存在着一定的初始地应力和较多的软弱结构面。中型工程建设的卸载和再加载的过程,会改变地质构造原有的地应力状态,使褶皱或断层产生新的变形。同时也会促进小构造中的节理和裂隙的发展。

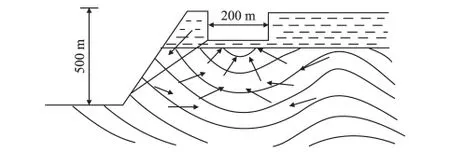

如图3所示,为一向斜的边坡,上覆第四纪的沉积物,为地基土。当进行基坑开挖时,上部土壤被移除,岩体受到的垂直压力减小。而在向斜的核部,是地应力集中的地方。基坑的开挖会导致巨大的应力释放,形成如图所示的应力场。这种应力释放在时间尺度上是短暂而迅速的,应力场的骤变,将会使岩体裂隙增长,相应的岩块会沿裂隙进行滑动,导致边坡破坏,基坑隆起,从而也会对周围的建筑物造成破坏。

图3 向斜边坡基坑开挖应力释放图

由此可见,相比小尺度的工程,中尺度的工程由于工程规模的扩大,对既有地质构造环境的改造也更为明显,工程建设的改造作用等级强。同时,地质构造的控制作用等级也有所提高。因此,在中尺度的分析中,应同等高度重视两者的相互作用。

3.3 大尺度分析

大尺度的工程建设,指的是建造规模介于500~50 000 m的工程,如穿山隧道,水电大坝等。此类工程的兴建,既受到区域内大构造的控制[17],又会对区域内的构造应力场产生巨大的影响。

如图4(上),为一隧道的开挖。在褶皱的作用下,其原有的应力场如图4(下)所示。在向斜的核部,构造应力集中[18],对隧道的强度要求大。在背斜核部,应力较小,且背斜地层自然弯曲成拱可以将拱顶上部岩体应力向两边传递[19],所以是稳定的。在这样的大构造背景下,往往会存在一组或几组断裂。简单假设存在一断层破碎带f,顺着层理发育。在隧道开挖过程中,会产生振动和应力释放。在断层破碎带处,岩体强度较低,且容易滑动,所以隧道开挖可能使断层活化,从而引起隧道坍塌。隧道建成之后,隧道四周都受到围岩的应力作用,特别是在向斜核部和断裂带处,更是应力集中的地方,短期内可能是稳定的,但长期的强应力作用可能导致隧道坍塌。

图4 隧道开挖应力分布示意图

对于大坝建设而言,其产生的应力环境的改变更为明显。

对于蓄水区,如图5所示,蓄水后,水位升高,会使得本来未被库水浸没的断层现在也被浸没了。此时孔隙水压力的显著提升,将会促使裂隙生长。同时水具有溶解作用,会使断层中的胶结物软化,使断层强度降低。水还有润滑作用,会降低断层面的摩擦系数,使得断层面的摩擦力变小。在这多重作用下,将使原本不活动的断层的活化,或者加快断层的滑动速度。并且可能牵动与其相交的断层活动,诱发较大规模的地震或滑坡等。

图5 大坝蓄水前后对比图

由此可见,在大尺度的工程建设中,工程建设对地质构造的改造作用等级是很强的。在大尺度下,地质构造也将更为复杂,对既有地质构造进行详尽的分析也是必须的。但更关键的是,该尺度的工程建设往往会导致该区域的构造应力场产生巨大的改变。地质构造将在新的应力场下产生大规模的变形和破坏。所以我们应该更加注重工程建设对地质构造的反作用,要通过合理的应力分析和模拟来预测地质构造的运动和变形。

3.4 巨尺度分析

巨尺度的工程建设有铁路、跨海大桥、运河等,此类工程一般呈线状分布,且横跨多个区域,受到多个构造场的控制。相比大型工程而言,此类线状的巨型工程的附加应力对地质构造的影响较小,但对于铁路、桥梁这些交通要道而言,其在稳定性方面往往有了更高的要求。

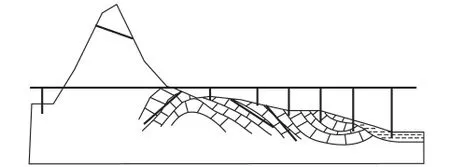

如图6为一高铁的线路图,从左到右分别经过山体隧道,褶皱破碎带和软土平原。高铁列车由于高速行驶,在运行过程中会产生明显的振动。在山体隧道处,由于振动会在山顶累积,将加速山顶岩体的破碎。当存在一软弱构造面时,山顶岩体将会沿着构造面滑落,当有岩块掉落到轨道上时,将会导致严重的交通事故。当铁路经过普通褶皱区时,断层虽然有隔振作用,但相应的,振动能量也会在断层处积累,导致断层活化,从而使岩体产生滑动。断层小型的滑动将使轨道不平稳,当高铁在高速行驶时,可能会有出轨的危险。大型的活动则会破坏高架桥桥墩,直接破坏铁路,还有可能引发地震,形成大规模的破坏。当经过平原区时,振动的振密效应会使地基土产生不均匀沉降,破坏轨道的平稳。所以在高速铁路的建设过程中,要充分考虑各个不同地域的构造条件,并采取相应的减振措施,来避免和减少破坏。

图6 跨多区域高铁线路图

对于巨尺度的工程建设,地质构造的控制作用更为突出。由于工程要跨域多个构造区,所以应首先对各个区域进行划分,分别考虑各个不同区域的大中尺度的地质构造与工程的相互作用,然后再综合起来考虑总的影响。虽然巨尺度的构造在工程的使用限期内基本不会改变,但也应结合历史资料,分析大地构造的周期以及其所处的阶段,对其活动性做出合理的推断。

4 讨论与分析

为了更清晰地分辨不同尺度下地质构造与工程建设的相互作用关系,我们将作用等级分为5级:1表示基本无作用;2表示作用等级弱;3表示有作用等级中等;4表示作用等级强;5表示作用等级很强。根据前文的分析,分别对两者的相互作用等级进行赋值,每个方格的右上三角形的数值表示地质构造对工程建设的控制作用等级,左下三角形的数值表示工程建设对地质构造的改造作用等级。由此得到不同尺度地质构造与工程建设的相互作用等级表(表2)。

表2 不同尺度地质构造与工程建设作用等级关系表

通过该表,我们可以对地质构造和工程建设两者之间的相互作用关系有更客观和清楚的认识。在具体的工程实践中,我们应首先界定好工程的尺度级别,再通过查表找到与其相互作用等级高的构造尺度,然后有所侧重地进行分析,这样才能抓住问题的主要矛盾,使分析简化,使工程的稳定性更有保障。

5 结论

本文通过合理地划分地质构造和工程建设的尺度,并结合典型的工程实例具体地分析了不同尺度下地质构造与工程建设的相互作用关系,再通过定性的方法给出两者相互作用等级关系表,主要得出以下几点结论:

(1)地质构造与工程建设具有紧密的相互作用关系,但是这种关系不是绝对的,而是相对地会随着尺度的改变而改变。

(2)小型工程主要受小构造的中等控制作用(等级3)。中型工程对中、小构造都有强的改造作用(等级4),同样的也受到中构造强的控制作用。大型工程突出地表现为对中构造和大构造的很强的改造作用(等级5)。巨型工程则表现为随着构造尺度的增大,受到的控制作用等级增大,但起到的改造作用等级则变小。

(3)工程实践中,通过查询“不同尺度地质构造与工程建设作用等级关系表”,可以帮助我们抓住问题的主要矛盾,简化分析,提高工程稳定性。

[1]波波夫.工程地质学[M].北京:地质出版社,1957.

[2]谷德振.地质构造与工程建设[J].科学通报,1963,8(10):23-28.

[3]谷德振.岩体工程地质力学基础[M].北京:科学出版社,1979.

[4]Griffiths J S.Feet on the ground:engineering geology past,present and future[J].Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology,2014,47(2):116-143.

[5]何满潮.工程地质力学的挑战与未来[J].工程地质学报,2014,22(4):543-556.

[6]王思敬.工程地质学科的世纪演化与前景[J].工程地质学报,2013,21(1):1-5.

[7]王思敬.论工程地质学的核心价值[J].工程地质学报,2007,15(2):1-6.

[8]伍法权.谈工程地质的学科价值与学科发展[J].工程地质学报,2009,17(2):175-179.

[9]伍法权.岩体工程地质动力学基本原理[J].工程地质学报,2011,19(3):304-316.

[10]彭建兵,马润勇,邵铁全.构造地质与工程地质的基本关系[J].地学前缘,2004,11(4):535-549.

[11]李世海,李晓,刘晓宇.工程地质力学及其应用中的若干问题[J].岩石力学与工程学报,2006,25(6):1125-1140.

[12]汤经武,杨学敏.构造定量解析的探索与应用[J].成都理工学院学报,1998,1(S1):161-164.

[13]马杏垣.解析构造学[M].北京:地质出版社,2004.

[14]马杏垣.解析构造学刍议[J].地球科学,1983,1(3):1-9.

[15]罗国煜.工程地质学基础[M].南京:南京大学出版社,1990.

[16]唐辉明.工程地质学基础[M].北京:化学工业出版社,2008.

[17]林本海,杨树庄,朱伯善,等.广东省地质构造与岩土工程基本特征[J].岩石力学与工程学报,2006,25(S2):3337-3346.

[18]曾凡稳.地质构造与公路工程建设关系研究[J].公路工程,2010,35(5):141-143.

[19]王建锋,晏同珍,崔政权.易滑动微型构造的工程地质及岩土工程意义[J].中国地质灾害与防治学报,1997,8(1):32-38.