基于柔性化视角的历史街区保护性开发模式探究

田鹏许,周 云

(苏州科技学院 房地产研究所,江苏 苏州 215011)

基于柔性化视角的历史街区保护性开发模式探究

田鹏许,周 云

(苏州科技学院 房地产研究所,江苏 苏州 215011)

过度商业化、刚性粗暴开发等一系列问题,使得历史街区保护与再开发一度陷入两难之境。其关键问题是开发模式与其时间价值不相统一。通过对典型保护性开发方式的对比分析,总结出了历史街区柔性化保护开发的方式,即在整体风貌保护下,吸收和汇聚地方特色文化遗产于内,实现新建筑为“皮”老建筑为“核”的柔性开发模式。最后以陆慕老街为例给出了若干建议。

历史街区;柔性化;保护性开发

尽管在历史中大部分城市都遭受过拆毁重建并轮回新生,但之所以部分城市文化愈久弥香,特色愈来愈鲜明且承续保有至今,本质上是城市的灵魂和“文化核”不仅没有被摧毁反而不断被强化,苏州古城区就是一个典范。从城市中观层面上来看,历史街区就是城市灵魂和“文化核”的空间载体。近些年来伴随着城市化进程的加快,历史街区也进行了大规模的开发。过度商业化、传统建筑遭损毁、街区风貌大变样、原真性缺失等一系列问题迫使历史街区保护与再开发一度陷入两难之境。因此,找到一个实现开发模式与其时间价值相统一的新模式是问题的关键。

一、历史街区定义与典型保护性开发方式综述及对比

(一)历史街区的定义及价值 历史街区有多种的定义,王骏、王林认为历史街区不仅是指保存较好的传统建筑、建筑物群与文物,还必须包括其中蕴含的传统思想、文化和制度;与此同时历史街区的“生命力”需十分顽强,它需承担着相应的城市功能,为城市居民提供生活、娱乐所必备的现代化的属性。[1]王景慧则认为历史街区区别于普通的文物保护单位周边的建筑群控制带,两者是截然不同的概念[2]。阮仪三、孙萌对其特征概括如下“①历史街区是具有一定规模的片区,并要具备较完善的景观风貌;②历史街区要有真实性的历史文化信息与历史遗产;③历史街区在城市人们的生活日常中应能仍发挥重要作用。”[3]于红霞,栾晓辉从八个方面给出了历史街区存在的价值,具体包括“历史价值、文脉价值、美学价值、社会价值、经济价值、建筑价值、环境价值和文化价值”。[4]国外学者Tim Heath,Steven Tiesdell等认为城市历史街区包含七大价值,分别是商业价值、功能价值、美学价值、资源价值、建筑价值、环境价值和连续性价值。[5]

(二)三种典型保护性开发方式综述 原真性保护开发方式的关键是保证历史文化街区建筑及格局的原始和关键传承过程中的真实性,保留体现历史街区历史特征的物质和精神元素,不能以任何不合理的方式来损害城市历史街区的真实性。而是应根据其历史、科学和艺术价值,在遵循“维修保养,不改变文物原状”的原则下做到保存“原址、原状、原物”。当前,对存有较多较为重大文化遗产的历史街区多采取该类保护措施。这一点《威尼斯宪章》和《奈良文献》均有强调。如丽江古城民居的原真性改造修复模式——通过对古城内年久失修的民居建筑进行补助修复,实现了古城极具原真性的完整保护。

风貌性保护开发方式的关键是基于地方建筑的传统特色,挖掘地方文化内涵,从历史上寻找历史街区典型繁荣期的空间形态作为原型,修复街巷肌理,强化基于地方特色与历史风貌的方式对历史街区进行修复。尤其是在景观规划中, 要保持典型传统景观空间格局, 道路结构, 建筑与街区的比例尺度、传统功能的基本保持, 延续历史景观肌理,恢复和发展历史街区民俗文化活动,开发民俗产业。从而唤醒人们对历史街区的传统历史和生活环境的心理认同与价值归属感。如平遥古城南大街——在“修旧如旧、风貌协调”的原则下通过“电缆线入地”、“恢复石铺砌路面”、修整房屋适度用于开铺经营等举措既保存了历史风貌也繁荣了地方经济。

创新性保护方式并不是简单的拆除老建筑更新为新建筑。创新保护是要改造那些随着岁月流逝,街区历史文化风貌和价值逐步消蚀,已成为城市中心或棚户区中的破败建筑,恢复原始建筑外皮,对建筑内部采用现代建筑材料和施工技术进行改造。改造的创新之处体现在建筑内部功能的创新利用,如居住改为商用。但必须使得街区风貌和文脉得以保护也即留下文化的DNA。上海新天地是创新型保护的典型例子。街区改造借鉴国外设计经验对保留建筑进行必要的维护、修缮,对内部进行全面更新——采用“保留建筑外皮”、“更新建筑内囊”的手法实现了建筑整个使用功能的根本性更新,通过拆除一部分老房子,开辟公共空间,构筑新生环境。

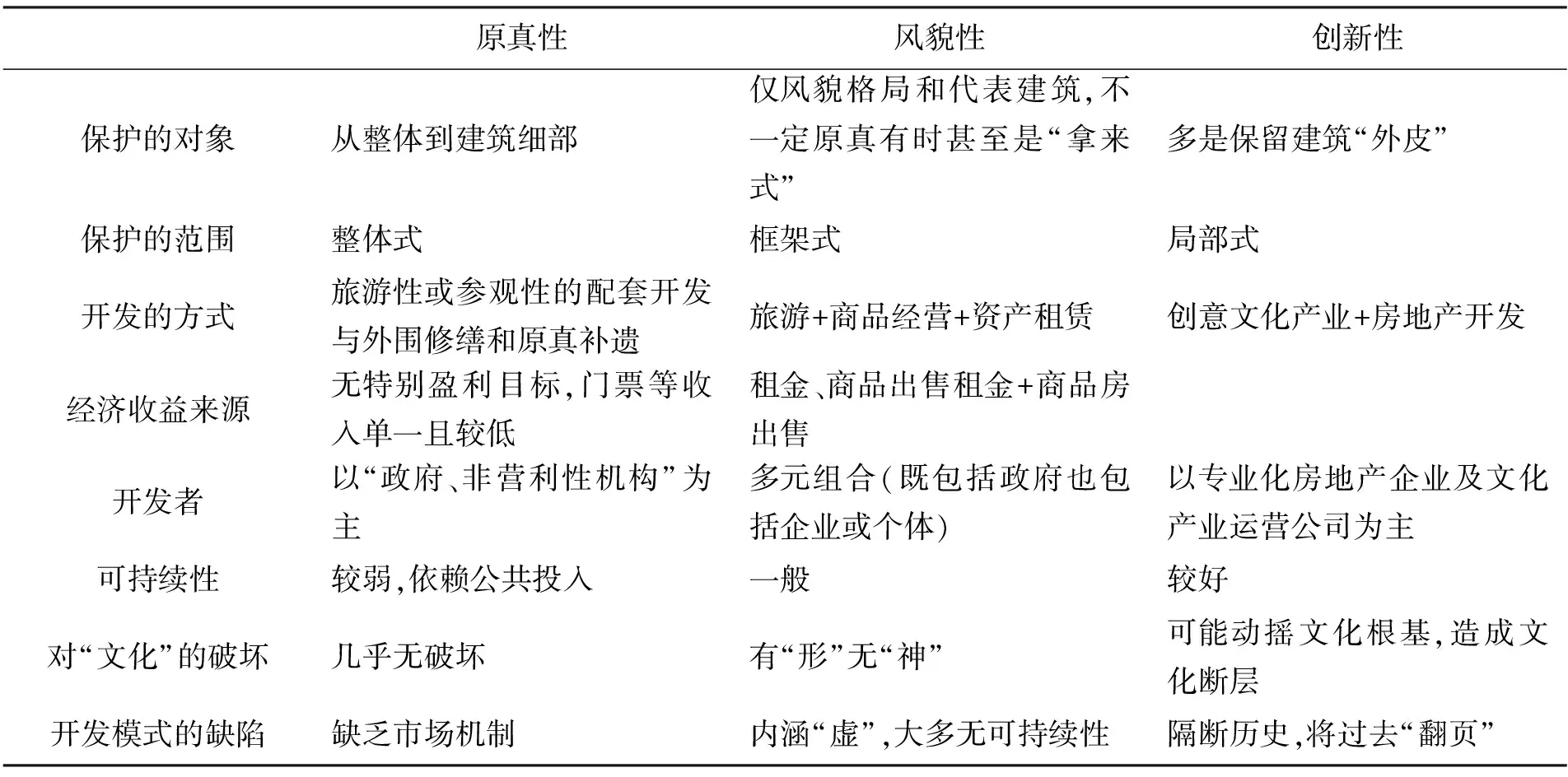

(三)三种典型保护性开发方式的对比分析 不管是哪一种保护,其最终的目的都是将历史街区保护好,通过对各项资源的合理利用,实现历史街区的可持续开发。所以应充分分析历史街区自身的特点,并选择恰当的发展模式对其进行保护与再开发工作。表1针对“风貌性保护”、“原真性保护”和“创新性保护”三种历史街区典型保护性开发方式展开了比较分析。

通过对比上述三种模式,我们发现其共同缺点是开发模式与其时间价值的不统一性。原真性保护开发方式太拘泥于“保护”,以致无法吸引到足够的市场力量,过于依赖公共支出投入缺乏自我可持续发展能力。风貌性保护开发方式很难实现开发模式与时间价值的平衡。仅保留“框架”而缺乏“内涵”尽管短期可能产生一定的经济效应,但长期来看无经济可持续力。但若既保留“框架”又保留“内涵”,其短期投资大且经济效益又不显著。创新性保护开发方式可能局部化地保留了部分文化,但随着时间的流逝,文化逐渐会被市场折断,尤其是作为房地产产品之后其功能结构会随着市场产权人的变化而变化。因此,找到一个实现开发模式与其时间价值相统一的有机模式是关键,而以新建筑为“皮”老建筑是“核”的柔性化市场开发模式是解决该问题的关键。其一作为“内核”的老建筑等文化的传承产生了可持续的文化价值累积效应和沉淀效应;其二作为“外衣”的新建筑可以根据市场的变化作出柔性应对,类似柔性生产,市场需要什么颜色或什么样式的“外衣”,新建筑就以市场为方向改造。这即是实现了开发价值与其时间价值相统一的有机利用模式。

表1 三种典型保护性开发方式对比表

二、历史街区柔性化保护开发模式分析

(一)历史街区柔性化保护的内涵 针对于历史街区的柔性化保护。其含义主要可以诠释为:

一是拒绝对历史街区“刚性”“粗鲁”的大拆大建或“推倒重来”。拆除或重建,那么它所承载的历史信息也就消亡了,失去了自己的文化,就失去了自己的个性特征,人们对其解读也就永远停留在当下的理解水平上,也无从谈起文化和文脉的传承。

二是“创新性保护”意在通过保留建筑外皮的手法,对保留建筑内部进行全面更新,通过改造建筑内部功能,如居住改为商用,使得建筑利用价值得以提升。“柔性化保护”则是以新建筑为“皮”老建筑是“核”,意在新的建筑“嫁接”于老建筑之外,将空灵的现在嫁接于坚实的过去,使得空灵的现在承继于历史文化内涵之核,真正地实现了街区文脉或文化DNA的留存。

三是柔性化保护并不“拘泥于”整体性的原真性保护,进而丧失功能拓展开发可能带来的机会收益。这是因为原真性保护大多是具有较多或较重大文化遗产的历史街区,受到文物法严苛条款要求的限制,这样除了传统意义上的旅游门票收益,既无特别的其他收益,因此就限制了其功能拓展和再利用的机会收益。

四是从形式上看“柔性化保护”与“风貌性保护”有相似之处,即从历史上寻找历史街区典型繁荣期的空间形态作为原型,修复街巷肌理,强化基于地方特色与历史风貌的方式对历史街区进行修复。但在内容上有所不同,“风貌性保护”街区在经营模式是多是基于旅游概念实现旅游产业在街区内的全拓展,在“风貌”似曾相识的表皮下,商业的内容甚至是街区的全部,文化的内涵荡然无存。而“柔性化保护”在内容上则是重视文化和文脉的传承发展的,基于“相容、吸纳、并蓄”的原则,吸收和汇聚地方特色文化或特色遗产于内,并将历史街区作为地区或地方文化传播交流的主窗口和展示面,让来者品读历史、感知文脉和消费文化。城市文化都是自己一方水土独自的创造,街区作为历史沉淀的微观实体,她的外表下沉积和聚合的就是文化,代表着最深刻最地道的当地文化,基于“柔性化保护”的开发就是在挖掘文化、展示文化,实现文化可感知。

(二)历史街区柔性化开发的原则 1.与城市经济发展的互动性。历史街区是社会发展得到的历史文化产物,承载着一个城市当时的经济、文化以及社会结构,至今仍发挥着作用。历史街区要想获得切实有效的保护,离不开城市经济的支持,只有城市经济得到了发展,才能获取更丰厚的资金,物质方面支持历史街区的保护与开发。反之亦然,得到有效保护的历史街区必将产生极大的正的外部性,其对城市的发展和软实力提升起到不可估量的影响,自然促进了城市经济的发展。

2.与地域文脉的一致性。每一个城市都有着不同的历史与文化背景。在历史街区的开发中,要充分尊重每一个城市历史,努力地发掘当地有特色的文化内涵。不重视与当地历史街区文化的一致性以及它特有的地域文化,往往拆掉的是真文化,留下的是“假古董”。

3.现代城市建筑与其的协调性。历史街区与其周边的城市建筑在整体风貌上应是协调一致的,因此规划布局应有预见和弹性,要与历史街区相协调,布局要有整体性,建筑要有风格。凌乱的建筑风格使人眼花缭乱,不能回顾和感知历史街区给人们展现的文化魅力。

(三)历史街区柔性化开发模式归纳 历史街区的柔性化保护开发模式可概括为:在对历史街区整体风貌保护下,吸收和汇聚地方特色文化或特色遗产于内,通过新建筑为“皮”老建筑是“核”的创新开发形式,让来者品读历史、感知文脉和消费文化。意在通过历史街区自身资源的保护与开发间的循环系统,坚持走可持续之路,通过将旅游和商业开发获得的资金投入到历史街区今后的维护和休整之中。同时还要兼顾历史街区与文化、经济、现代相协调的原则,让历史街区保持其独特的魅力。

历史街区的柔性化开发模式作为一种具有弹性又可变的模式,人在其中担当了重要角色。我们要充分研究城市发展的方向,制定历史街区相关发展战略,不能硬搬硬抄,因每个历史街区都是独一无二的,要充分发掘其中的地方性文化,严格保护富有地域特色的名人故居、茶楼馆所、具有民俗特色的民居住宅等。同时,在历史街区的更新过程中,居民的住居条件也是值得关注的。作为历史街区的一部分,他们的生活质量也是历史街区改造的内容之一。借鉴国外成功历史街区保护与再开发的例子,吸取其经验。在保存建筑风貌的前提下, 对原住居民所居住的建筑物内部进行现代化的装修,合理的利用也是促进保护的方式之一。最终,杜绝新建筑对原有形态的冲击和损坏,结合经济、文化多方要求实施可持续的发展策略,体现人与历史的共同发展。

三、基于“柔性化保护开发模式”对历史街区保护性开发的思考

以苏州城北陆慕老街为例来看,从文化渊源上吴门画派文徵明、唐代宰相陆贽等皆出于此。陆慕还诞生了御窑金砖、缂丝、砖雕、蟋蟀盆等绝技。其中御窑金砖制作技艺至今已近600年,是国家级非物质文化遗产。但随着时间流逝,陆慕老街昔日的繁华已不复存在,古迹大多消亡。目前老街道路狭窄,墙面斑驳,破损随处可见,住户生活多为不便。为此,基于“柔性化保护开发模式”对陆慕老街保护性开发给出了如下几点思考。

(一)对构成老街整体形态构架的旧街巷采取原真性保留 尽管陆慕老街随着街区居住密度过高,生活条件极其恶劣,交往空间序列被打乱。但街巷格局却保留完整,虽然破旧但散发着历史气息。街巷格局是居民历史传统生活方式中个性生活的写照,街巷也是邻里发生面对面直接交往联系的重要载体。因此对构成老街整体形态构架的旧街巷采取原真性保留是关键。

保护陆慕老街的关键是保护老街本身的“外在形态”和“内在气质”。以陆慕老街内部的一处木构建筑为例, 随经上百年的历史,但在历次维修过程中,只是更换部分构件或翻修瓦顶,屋身梁架、柱子、斗拱等基本保持原构或仅个别发生了更换,因此该类老建筑就应该采取原真性保护的措施努力保留其创建时的原貌。同时老街部分古建筑的装修是匠师展现艺术手法的重要部分。门、窗、天花板等形式多样。悟真道院中的塑像、石雕、陈设等,无不直接地反映出宗教、民俗等方面的丰富内容和精湛高超的制作技艺。

(二)对街区内部分历史老建筑采取“文脉嫁接”的柔性化保护 对老街内部分历史老建筑采取“文脉嫁接”的柔性化保护。也即在对老建筑采取原真性保护的同时,对保护范围之外的一定范围内拓展“嫁接”与之形态相协调的新建筑或新构筑物,或是新建筑构筑于老建筑的整体空间之外,形成一处新建筑是“皮”老建筑是“核”的构筑格局,表达了传统与现代糅合在一起,使得空灵的现在承继于历史的文化内涵之中,留下时间的印记和对新生的感怀。尊重老街原有建筑的历史性,同时为其补充了新时代的元素,新元素从古老的传统中吸取精华并以新方式来展现其历史魅力。不能把老街视为一个商业旅游资源或是房地产开发资源,一味的拆除,或是仅仅利用其表层价值,要发觉其蕴含的城市文化和历史的价值,着眼于建筑群体以及周边环境的保护。

(三)对老街“可忆可传的文化价值”柔性化保护 陆慕老街文化是“苏州母体文化”的一个缩影,同时“母体文化”应在老街中得到强化和响应。把原住民与其生活习惯替换,只留下老建筑“外皮”,或是开发商业或是开发旅游,不过是借历史谋利的行为。当街区开发前期尚没有对地方历史文化或物质遗产的保护有一个很好的展示和传承方式,就将其推向市场进行开发利用,实际上是把原生态的物质文化遗产撕成碎片,披着保护的外衣进行着文化破坏。

可在老街中实现苏州陆慕民间传统文艺,包括御窑金砖、元和缂丝、陆墓泥盆、渭塘珍珠、相城琴弓、九龙砖雕、太平船模、黄桥铜器、水乡草编、阳澄渔歌等“相城十绝”的记忆与传承。譬如通过建设“相城十绝展示馆”吸收和汇聚“相城十绝”特色文化遗产于街区之内,以御窑金砖为例:可视频全景展示金砖生产及历史中漕运进京的过程,展出金砖实物,甚至融入御窑金砖制作互动参与的内容。总之是将历史街区作为其展示窗口,让来者品读历史、感知文脉和消费文化。

[1]王骏,王林.历史街区的持续整治[J].城市规划汇刊,1997,(03).

[2]王景慧.历史地段保护的概念和做法[J].城市规划,1997,(03).

[3]阮仪三,孙萌.我国历史街区保护与规划的若干问题研究明[J].城市规划,2001,(10).

[4]于红霞,栾晓辉. 青岛历史文化街区价值评价与可持续发展对策研究[J].城市规划,2014,(03).

[5]Tim Heath,Steven Tiesdell,Taner Oc.Revitalizing Historic urban quarters[M].England:Butterworth.Heinemann Press,1996.

责任编辑 周觅

F293.2

A

1003-8078(2015)02-0010-04

2014-12-30

10.3969/j.issn.1003-8078.2015.02.03

田鹏许(1981-),男,河南舞阳人,苏州科技学院讲师,博士。

江苏高校哲学社会科学研究基金项目,项目编号:2013SJD790023。