中国传统雕塑造型程式化研究

蔡增杰,张玉青

(1.黄冈师范学院 美术学院,湖北 黄冈 438000;2.黄州中学,湖北 黄冈 438000)

中国传统雕塑造型程式化研究

蔡增杰1,张玉青2

(1.黄冈师范学院 美术学院,湖北 黄冈 438000;2.黄州中学,湖北 黄冈 438000)

中国传统雕塑程式化特征十分明显,它是中国艺术主张“外师造化,中得心源”这一创作理念在雕塑领域的具体体现,形成中国传统雕塑造型程式化这一现象的原因与中国的文化背景有特定的关系。中国古代雕塑造型程式化具体表现为体积团块化、形象写意类相化、细节装饰化。中国古代雕塑造型程式化既有相对稳定的地方,也有与时俱进不断发展变化的新内容,深入研究中国传统雕塑程式化特征对当代中国雕塑创作具有重要启示意义。

中国传统雕塑;造型;程式化

中国艺术领域各个门类都有程式化特征,它是中国艺术固有的共同特征之一。例如诗词的韵律,戏曲的唱腔以及人物脸谱,国画的笔墨等。在中国传统雕塑领域程式化特征表现也十分明显,它是中国艺术主张“外师造化,中得心源”这一创作理念在雕塑领域的具体体现,是中国雕塑艺术成熟的标志,同时也是中国古代雕塑在世界艺术史上具有重要影响力的原因之一。

一、形成中国传统雕塑造型程式化的原因

形成中国传统雕塑造型程式化这一现象的原因于中国特定的文化背景有一定的关系。两千多年前老子在《道德经》里就提出“道法自然”,这一观念在中国产生深远的影响,体现在艺术领域就是中国历来追求天人合一的最高境界,因此中国在艺术风格和手法上遵循中庸之道,讲究师承关系,不提倡大起大落的极端个人主义风格。从两千多年的中国美术发展史我们可以清楚的看到,中国美术风格演变是靠历代艺术家的传承和时代的积淀逐步发展的。这一点与西方有明显的区别,两千多年的西方美术发展史我们可以清楚的发现尽管西方在一定层面也讲究继承,但更多的还是强调个人风格,因此西方艺术风格及流派繁杂,尤其是19世纪以来可谓流派纷呈、层出不穷,甚至有一些流派对传统进行一种彻底的颠覆。

西方雕塑讲究科学,尊重客观物象真实与个体特征,西方雕塑从古希腊运动员塑像到文艺复兴时期的圣经题材雕塑及至今天的雕塑创作绝大多数是对着客观物体写生,用理性的解剖、透视知识结合艺术家的主观感受来创造。而中国雕塑讲究神韵,注重心理与主观情感真实,而客观物象放在次要位置,因此绝大多数雕塑不是对着实物写生,从有史记载以来到清末中国几乎很少出现现实生活中某个具体真实人物的塑像。但是也绝对不是凭空捏造,中国雕塑从来就没有脱离自然,它是把大自然物象的本质特征进行高度的浓缩然后提炼出物象的本质规律并加以夸张,这种雕塑更注重类型化特征,大体属于写意范畴。

因此,中国古代的哲学及其雕塑造型理念的特殊性决定中国古代雕塑造型具有明显的程式化特征。从秦始皇兵马俑到魏晋以来的佛教造像以及明清时期的民间工艺品雕刻均体现这一特征。

二、中国传统雕塑造型程式化的具体体现

中国传统雕塑绝大部分为宗教雕塑与象征皇权等级森严的陵墓雕塑、随葬佣以及一些民间工艺品雕刻。将这些不同类别的雕塑放在一起比较,我们可以清楚的看到在造型上它们有一些共同的程式化规律。那就是中国古代雕塑造型体积团块化、形象写意类相化、细节装饰化。

图1

(一)中国传统雕塑造型体积团块化 体积与空间是雕塑艺术的生命线,而体积又是形成空间的基础,中外著名的雕塑家无一不是用毕生的精力研究体积语言。而且关于体积的论断是仁者见仁智者见智,例如米开朗基罗关于雕塑体积的论断为“大石头从山上滚下来,剩下来,那才是雕塑”。中国古代雕塑几千年来均遵循自己民族的特色,那就是将自然物象归纳为一种主客观结合的团块造型。这些团块造型均以生理结构为基础,但是又在生理结构解剖的基础上进行了高度的提炼与概括,然后综合成一组一组的形象团块,它是自然的生理结构和古代雕塑家感受、体验的综合。这种团块体积不仅便于记忆,便于塑造,也便于创造、便于夸张取舍。同时,这些团块体积具有强烈的膨胀感且形体与形体之间和谐统一具有很强的视觉冲击力。[1]从春秋战国时期的青铜器造型到魏晋以来的佛教造像及明清的工艺品雕刻均遵循造型体积团块化这一程式化特征。例如龙门石窟内金刚力士造像,古代雕塑家将金刚力士的头、额、颧骨、眼、耳、口、鼻、胸、腹部等形体部位概括成一组一组的团块体积,并舍去一些有损雕塑整体气势细节,而一些对雕塑形象特征有用的细节均统一到大的团块体积中去。这些综合而成的“形象团块”具有很强的视觉冲击力,雕塑感强。(见图一)

(二)中国传统雕塑造型形象写意类相化 战国时期《易传》提出“立象以尽意”的命题,把“象”和“意”联系起来;南北朝时期谢赫在《六法》中首提“气韵生动”,而“应物象形”、“随类赋彩”排在其次位置;宋代苏东坡说: “论画以形似,见与儿童邻”;清代包世臣在论起书法时说:“书道妙在性情,能在形质”。以上中国不同时期关于造型领域的论断充分表明中国古人一直更多的关注物象的意韵,而客观自然物象放在次要位置。因此中国古代雕塑表现的都是具有代表性和典型性某一类人或物而不是具体的某一个人或物。以图二为例进行具体分析,该图是成都雕塑家朱成私人博物馆收藏的两件古代石雕头像作品,图片来源于本人2006年在成都参加12届中国雕塑期间在朱成私人博物馆拍摄,从作品中我们可以清楚地发现这两件作品表现的是两种不同类型表情的人,人物面部表情一件为欢喜,一件为发怒,不是生活中具体的某一个人。因为石雕舍去了许多不必要的细节,神态十分夸张、写意,真实生活中的人不可能是这个模样。关于人物面部表情,在长期的艺术实践中古代艺术家总结了一句顺口溜:“ 画人笑、眉开眼弯嘴上翘,画人哭、眉掉眼垂口下落,画人怒、瞪眼咬牙眉上竖,画人愁、垂眼落口皱眉头”。[2]中国古代雕塑家在塑造人物表情时往往遵循这一程式化法则。中国传统雕塑的衣纹塑造也具有十分明显的写意类相程式化特征,在长期的艺术实践中古代雕塑家总结了“拉、 挤 、飘 、垂”,“衣不伤体”这些法则。在人物脸型表现上,古人总结了“人像八格”,即甲字形、国字形、目字形、申字形、由字形、田字形、风字形、用字形。[2]中国古代雕塑重视类相,但它绝不是缺乏生活的概念化,也是重视“自相”特征的,它是从无数个个体形象中提炼出来的。中国古代雕塑作品不一定符合西洋造型解剖知识,但它符合中国人的审美心理。

图2

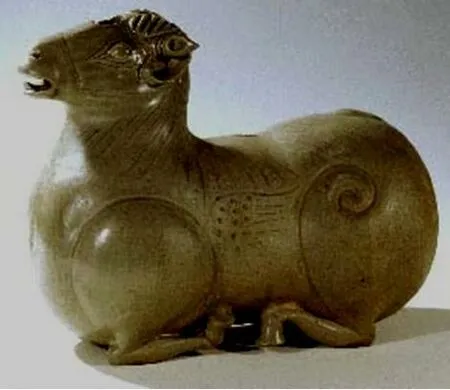

(三)中国传统雕塑造型装饰化 装饰性程式化特征贯穿整个中国古代雕塑史。从原始社会简约粗犷的陶器造型到商周、春秋战国时期青铜器上充满诡异的各种纹样造型及玉器造型都具有明显的装饰性。秦汉是中国雕塑历史上的一次高峰,雕塑从祭祀和礼器上的装饰独立出来,出现大量的兵马陶俑、陵墓瑞兽及各种大型纪念碑石雕,不管是高度写实的秦代兵马俑,还是高度概括夸张的汉代说唱俑均保留装饰化这一程式特征。南北朝时期佛教从印度传入中国,随着各地佛教石窟的开凿,佛教造像成为中国古代雕塑最主要的部分,佛教造像虽然经历了南北朝到隋唐及宋元各个时期不同审美样式的转变,但装饰化手法一致保留。例如,佛像的衣纹、饰品、发髻以及莲花座上的莲花瓣,佛龛后壁上雕刻的云纹、光环等无论什么时期均使用装饰化手法。明清以来佛教造像日趋衰落,民间工艺品和建筑雕刻十分兴盛。明清工艺品及建筑雕刻的装饰性比以前更以前更加明显。图三为故宫博物院馆藏三国时期东吴青釉羊珍品,该雕塑作品造型除了体积团块化、形象写意类型化的程式化特征以外,在造型上还具有明显的装饰化程式特征。远看这件陶俑造型简洁明确,整体感很强,近看在毛发等细节部位及关节转折处使用线刻的手法,刀法精致严谨,具有很强的装饰性。[3]

图3

三、中国传统雕塑造型程式化的时代性

中国传统雕塑造型具有鲜明的程式化特征,但它不是僵化的教条主义与简单的模式化重复。清初著名的国画家石涛曾说“笔墨当随时代”,这个著名的论断充分表明,时代主题与社会生活的转换要求艺术家要调整自身的姿态。因此,中国艺术的程式化既有相对稳定的地方,同时也有与时俱进不断发展变化的新内容。就中国古代雕塑而言,前面论述的关于中国传统雕塑造型程式化的具体体现就是相对稳定的造型理念与方法,他是永远不会过时的,后人只是将这些方法不断的完善。时至多元文化并存的今天仍然有许多雕塑家在研究和运用这种程式化的造型方式进行创作,中国传统造型程式化理念仍然是当代创作方式的主流。历史的车轮是向前发展的,社会生活是不断变化的,因此不同时代人们有不同的审美样式需求,这些又是不断发展变化的,这就要求雕塑家运用这些相对稳定的程式化造型手法创作出能够适应新时代需求的审美样式。以佛教雕塑为例进行分析。中国佛教雕塑的造型都有写意、类相程式化特征,但在不同时代又有不同的具体体现。例如,魏晋南北朝时期的佛像雕塑整体上属于“秀骨清像”即骨骼秀气,面相清雅,衣服为宽衣博带的“吴带当风”类型。而隋唐时期佛教造像整体上雍容华贵,体态丰满,服饰为比较紧身的“曹衣出水”类型,而宋元以后的佛像雕塑具有明显的世俗化趋向。因此,中国传统雕塑造型程式化具有明显的时代性特征。

四、中国传统雕塑造型程式化对当代雕塑创作的启示

20世纪以来,受欧美等外来文化的影响,中国雕塑创作样式发生了巨大的变化,这无疑丰富了中国雕塑的表现语言,同时也进一步完善了中国传统雕塑的程式化手法。但是也出现一部分人对中国传统雕塑造型程式化的质疑,这部分人认为中国传统雕塑程式化就是概念化、公式化,制约了当代雕塑的发展。其实,这是对中国传统雕塑造型程式化手法的一种误读,通过前面的论述我们可以清楚地发现中国传统雕塑造型程式化手法具有很大的包容性。实践证明,只有不断吸收西方的先进文化丰富完善中国传统雕塑程式化造型手法,中国雕塑才能持续的发展。

[1]石景昭.中国传统美术造型法则图论[M].陕西:陕西美术出版社,1999.

[2]郭子瑶.新编人体结构教程[M].湖北:湖北美术出版社,2006.

[3]阎文儒.中国雕塑艺术纲要[M].广西:广西师范大学出版社,2003.

责任编辑 张吉兵

J30

A

1003-8078(2015)02-0049-03

2014-04-08

10.3969/j.issn.1003-8078.2015.02.13

蔡增杰(1976-),男,湖北荆州人,黄冈师范学院美术学院副教授,硕士;张玉青(1980-),女,山东潍坊人,中学一级教师。