高校引入负面清单管理的研究

郭石明,徐吉洪,金一超,郭 溦

(1.浙江工业大学 学术期刊社,浙江 杭州 310014; 2.浙江工业大学 信息工程学院,浙江 杭州 310023)

高校引入负面清单管理的研究

郭石明1,徐吉洪1,金一超1,郭 溦2

(1.浙江工业大学 学术期刊社,浙江 杭州 310014; 2.浙江工业大学 信息工程学院,浙江 杭州 310023)

政府与大学的关系,是现代大学治理的核心内容,也是高等教育管理体制改革的重要议题。从扩大高校办学自主权到引入负面清单管理,其改革目标指向旨在推进政府职能转变,为建立现代大学制度提供一种良好的制度环境。文章在厘清负面清单概念的基础上,深入分析了高校负面清单管理的主体、权限和依据,并对此项改革进行理性思考,以期为高校引入负面清单管理提供思路。

现代大学治理;负面清单;动态调整

党的十八届三中全会颁布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(下文简称《决定》)强调:“实行统一的市场准入制度,在制定负面清单基础上,各类市场主体可依法平等进入清单之外领域”。同时《决定》对政府职能与学校办学自主权等也提出了明确的要求:“加快转变政府职能,进一步简政放权;深入推进管办评分离,扩大学校办学自主权。”协调政府与大学的关系,将成为深化高等教育管理体制改革的关键。如何科学、合理地界定政府管理大学的权力范围,赋予大学充分的办学自主权,特别是当前高校负面清单管理,将成为高校深化改革的核心议题。

一、高校引入负面清单管理:主体解析

负面清单(Negative listings),是一种外商投资准入制度,旨在推行“以准入后监督为主,准入前负面清单方式许可管理为辅”,简化或取消行政审批制转而使用备案制度[1]。负面清单源于1994年的《北美自由贸易协定》,而我国引进负面清单管理模式并开始试点,则是来自2013年设立的中国(上海)自由贸易试验区的经济改革。而从经济企业改革引入高等教育或高校改革,宏观上看都是基于政府与市场的一种关系协调,目标指向是转变政府职能,因而这两种改革目标相同,本质一致。高校负面清单管理改革,涉及办学主体及权限,这是负面清单管理改革的基础。

“主体”是一个法律的概念,意指“依法享有权利和承担义务的自然人、法人或国家”。根据我国高等教育发展的历史与现状,高校负面清单管理办学主体一般包括举办者、管理者、办学者和投资者。

(一)举办者

举办者是指以出资、筹资等方式发起、倡议并具体负责创办学校的政府、社会组织或者公民个人。一般来说,公办或公立高校由政府举办,而民办或私立高校由社会组织或者公民个人举办。高校举办者,可以从计划经济体制与社会主义市场经济体制两个历史时期来考察。计划经济体制时期(1949-1978年)举办者可分为四类:一是由中央政府举办,如教育部举办的直属高校;二是中央其他部委举办,如化工部、机械部、石油部等部委举办所属高校;三是地方政府即由省市举办的地方高校; 四是地方行业或(国有)企业等举办行业高校。市场经济体制时期(1978年至今)举办者也可分为四类:一是中央、省市、中心城市及县级政府举办的高校;二是社会组织和企业举办的高校,如浙江树人大学等;三是依托母校创办的独立学院,这类高校是依托国立和省立大学办学优势而实行市场机制办学的学院;四是中外合作创办世界著名大学分校,如宁波诺丁汉大学、上海纽约大学、温州肯恩大学等由中外政府联合举办的高校。

从举办者视角分析,我国从计划经济时期政府“一元主体”到现在形成了“一元为主多元参与”(即以政府办学为主体、全社会积极参与、公办教育和民办教育共同发展)的格局。

(二)办学者

办学者是指具体承担和实施办学或教育行为的组织,而这种组织非高校或大学莫属,即高校或大学是办学者。但由于体制的原因,高校办学者的身份是不确定的。改革开放前三十年,办学者是政府,高校只是被动地执行政府计划的工具。主要表现在:一是在高校管理方式上,政府采用直接管理的方式即以行政手段直接插手高校内部学术事务管理;二是在办学行为方式上,政府通过政府文件等行政命令(指令)的形式介入高校的办学过程,高校只能按照政府的行政指令开展办学活动。而高校作为人才培养和科学研究的基地,应更多更直接与人才使用和科技需求的社会企业保持紧密联系,但在传统体制下,高校与社会企业完全处于一种封闭隔离状态,他们的联系是通过政府的计划来实现的。改革开放以后,我国高校才真正确立了办学者的身份。主要表现在:一是高校是法律意义上的办学者。《高等教育法》(1998)以法律的形式确立了高校是办学者的身份。二是高校具有办学自主权。《中共中央关于教育体制改革的决定》(1985)、《中国教育改革和发展纲要》(1993)、《高等教育法》(1998)、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》(2010)等国家重要的文件和法律都对高校办学自主权做出了具体的规定。

(三)管理者

管理者是指对组织行为(如办学行为)具有决策、调控权力和能力的政府、社会组织或者公民个人。从理论意义上讲,高校的管理者应是高校本身。但由于体制因素,在我国,政府是高校的主要管理者。在不同的历史时期,政府扮演管理者的角色也是不同的。通过考察我国高等教育管理体制,我们发现,我国高校管理主要经历了中央政府集中管理、中央政府与地方政府统筹管理和高校自主管理三个阶段。一是中央政府集中管理时期。建国初期,我国实行的是高度集中的计划经济体制,由于当时政治的需要,我国高校主要由中央政府统一集中管理。这种集中管理体制具有三方面特点:(1)在管理体制上,我国高校由中央政府集中统一领导。1950年7月政务院颁布的《关于高等学校领导关系的决定》、1953年10月政务院出台的《关于修订高等学校领导关系的决定》都强调了“有步骤地对全国各高等学校实行统一与集中的领导”。(2)在人事管理上,高校的校(院)长由中央政府直接任命。如1956年高等教育部制定的《中华人民共和国高等学校章程草案》规定:“高等学校设校、院长一人,由高等教育部提请国务院任命”。(3)在办学行为上,教育部可以直接介入高校具体的办学行为。如1960年教育部制定的《中华人民共和国教育部直属高等学校暂行工作条例(草案)》(即《高教六十条》)强调:“专业的设置、变更和取消,必须经过教育部批准”。这些都表明:建国初期我国高校主要是受中央政府集中统一管理的。二是中央政府与地方政府实行分级统筹管理时期。改革开放以后,中央政府以文件的形式逐步赋予地方政府更大、更多的教育统筹权。主要表现在:(1)中央政府重在加强宏观管理高等学校。1985年颁布的《中共中央关于教育体制改革的决定》强调中央政府主要决定全国高等教育的“大政方针和宏观规划”,在“加强宏观管理”的同时,坚决实行简政放权。(2)地方政府统筹管理高等学校。为了调动各级政府办学的积极性,我国从八十年代开始探索中央、省(自治区、直辖市)、中心城市三级办学、两级管理的高等教育管理体制。如1993年国务院批转的《国家教委关于加快改革和积极发展普通高等教育的意见》,提出“高等教育管理体制的改革方向是逐步实行中央与省(自治区、直辖市)两级管理、两级负责为主的管理体制”。扩大地方政府统筹管理高等学校的权限在《中国教育改革和发展纲要》(1993)、《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(1999)等重要文件中得到了进一步的确定。三是高等学校自主管理时期。1980年代以来,在我国高等教育管理体制改革的过程中,扩大高等学校的办学自主权始终是其主要内容和目标[2]。《中共中央关于教育体制改革的决定》(1985)明确提出:“坚决实行简政放权,扩大学校办学自主权”。此后,《高等教育管理职责暂行规定》(1986)、《普通高等学校设置暂行条例》(1986)、《教育法》(1995)、《高等教育法》(1998)等重要文件都明确规定了高校办学自主权的具体内容或强调高校“按照章程自主管理”的权利。

(四)投资者

投资者是指投入现金购买某种资产以期望获取利益或利润的自然人和法人。广义的投资者包括公司股东、债权人和利益相关者。狭义的投资者指的就是股东。我国高校主要有公立高校和民办(私立)高校两类,因此,我们可以从公办与民办(私立)两种属性来分析高校的投资者。一是公办高校的投资者,理所当然是政府。尽管政府是公办高校的主要投资者,但在不同的历史阶段,政府所扮演的投资者角色也是有所不同的。(1)计划经济时代,由于我国高等学校的性质都是公办的,全部由政府直接投资,即政府是高等学校的唯一投资者。如教育部直属高校,由财政部直接拨款;中央有关部委举办的高校,由中央部委直接拨款;地方政府(主要是省级人民政府)举办的高校,由省级财政拨款;行业或企业举办的高校,办学经费由举办方(行业或企业)筹措。(2)市场经济时代,政府仍然是高校的投资者,但已不是唯一投资者。高校投资渠道拓展,办学经费结构多元化是一种趋势。公办高校投资多元化,改变了高校过度依赖政府的状况,为高校自主办学注入了经济活力,也为高校面向社会自主办学、改善政府与高校的关系提供了经济基础。二是民办高校的投资者,主要是社会组织和民营企业。与公办高校相比,民办高校的投资者具有以下几点不同:(1)投资主体:民办高校的投资主体是社会组织和民营企业。(2)资金来源:民办高校是“国家机构以外的社会组织或者个人”利用非国家财政性经费举办的,如捐赠、学费、社会服务等。(3)回报方式:民办高校可依法获取“合理回报”,具有逐利性。根据《民办教育法》,投资教育合理回报率为8%。

二、高校引入负面清单管理:权限界定

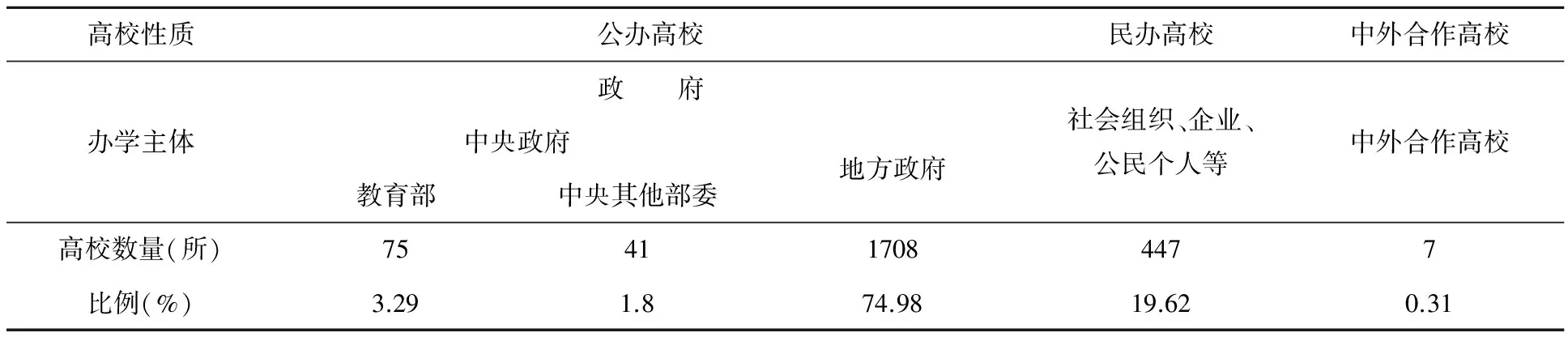

权限,即“职权或权力的范围”,涉及到“权力的大小”与“权力的内容”两个维度。“权限”是针对特定主体而言的。高校负面清单管理,首当其冲涉及政府与高校的权限。这种权限,既反映在体制层面,也反映在主体层面。体制层面,我国属于集权制体制,这就决定了政府权限无限,而高校权限十分有限。主体层面,由于从实行传统计划经济体制到市场经济体制,其办学主体从政府一元到多元转变(见表1)。权限界定,可从政府与高校两个层面进行阐述。

表1 2015年我国普通高等学校办学主体情况统计表

资料来源:根据教育部网站资料综合整理http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/moe_634/201505/t20150521_189479.html.

(一)政府的权限

计划经济时代:事无巨细,政府包揽。建国后,出于当时社会主义改造的政治需要,我国高等教育管理权限基本上都集中于中央政府手中,地方政府管理高等教育的权力十分有限。中央政府对高等教育实行集中管理,通过颁布政府文件等行政手段直接管理高等教育,从高校设置、高校内部学术事务(如人才培养、教学、科研等)、教育经费等方面“全方位”地管理高校学术事务。当时政府是一个“全能政府”,独揽高校办学的所有事务。这一时期,我国高等学校呈现国有公办、高度集中、统一模式、计划控制、行政干预等时代特征。计划经济时代,政府在管理高校的权限范围上可谓是“全方位”、“多领域”、“全覆盖”,管理的方式体现出“管制”和“控制”的特征。在这种环境中,政府对高等学校的管理采用严格的行政指令方式,我国高校只能按照政府的行政意志办学,不具有独立办学的权力[2]。

社会主义市场经济时代:政府主要以宏观管理的方式管理高等学校,赋予高校一定的办学自主权。自此,政府放权成为一种发展趋势。政府对高等学校的管理模式由“科层式治理”向“市场式治理”转移。具体而言,“科层式治理”是权力的转移,即中央政府向地方政府放权,统筹管理高等教育的权力从中央政府转移到了地方政府手中;“市场式治理”是权力的分化,政府根据高等教育发展的实际情况向高校放权,即制约高校自主办学的主体出现了政府与市场的结构分化,高校需同时承受来自政府与市场的双重压力。在这种背景下,我国政府开始探索中央与地方分级管理办学体制,同时赋予高校一定的办学自主权。《中共中央关于教育体制改革的决定》(1985)、《中国教育改革和发展纲要》(1993)、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》(2010)等重要文件都对高等教育办学体制、高校办学自主权给予了明确的规定。至此,我国形成了比较完善的三级办学、两级管理的高等教育管理体制。政府在坚持宏观管理的前提下,赋予高校一定的办学自主权。

(二)高校的权限

计划经济时期:高等学校严格服从政府行政指令,不具有独立办学的权力。在计划经济时代,我国高等教育管理体制的核心是中央集权,即中央政府决定着发展高等教育的基本方针和政策,并统一领导全国的高等学校。在高校与政府的关系上,高等学校与政府是在国家行政体制内的行政隶属关系,是下级与上级的关系,政府不仅具有高校校(院)长的任免权,而且政府的文件、指令也是高校办学的基本依据。政府对高校实施集中管理,深度介入高校内部的学术事务发展,充斥着严密的“指令性规则”。此阶段,高校实际上是政府的附属机构,不具有独立办学的权力。

社会主义市场经济时期:高校面向社会自主办学,依法享有一定的办学自主权。这从制度与法律层面进行分析。一是在制度层面,《中共中央关于教育体制改革的决定》(1985)在分析当时高等教育发展面临的主要问题的基础上,提出“当前高等教育体制改革的关键,就是改变政府对高等学校统得过多的管理体制”,“扩大高等学校的办学自主权”,“使高等学校具有主动适应经济和社会发展需要的积极性和能力”,以国家意志的形式肯定了高等学校六个方面的自主权;《中国教育改革和发展纲要》(1993)明确提出了要按照“政事分开的原则”处理“政府与学校的关系”,并赋予高校七个方面的办学自主权,强调要进一步改革高等教育管理体制,为高校自主办学创造一个宽松的社会环境,使高校真正成为面向社会自主办学的法人实体,这标志着我国高等教育政策范式开始转换,即由国家本位向市场本位演进。二是在法律层面,《高等教育法》(1998)以法律的形式赋予了高校在招生、学科专业设置、制定教学计划、科学研究和社会服务、对外交流合作、机构设置与人员配备、财政经费使用等七个方面的办学自主权。

通过上述分析,我们认为:高校办学自主“权”是一个相对的概念,即是“有限自主”,而非“完全自主”,必须在国家法律和政府宏观政策下行使其赋予的自主权。高校办学自主“权”是一个动态的概念,即在不同历史时期高校的办学自主权的内涵是不一样的,是随着经济社会的发展而不断丰富发展的。高校办学自主“权”是一个层次的概念,即肩负不同使命的高校其办学自主权也是有差异的,因此在法律地位平等的前提下,政府可以按照高校所承担的责任和使命赋予其不同的自主权,以丰富高校办学自主权的内涵。归根结底,高校办学自主“权”的核心是政府与高校的关系,即政府要科学归位——“‘政府’的意思是掌舵而不是划桨,即政府的职责是确定问题的性质和范围,然后通过对资源的调配与整合,让别人去处理和解决问题”[3];而高校则要依法合理用权,走出“放乱收死”的历史怪圈。

三、高校引入负面清单管理:法律制度的依据

“依据”意指“作为论断前提或言行基础的事物”。高校自主办学需要一定的制度保障。按照制度经济学的定义,“制度是社会的博弈,或更严格地说,是人类设计的制约人们相互行为的约束条件……”[4]。从高等教育发展的历史来看,高校依法自主办学负面清单管理事项动态调整的依据一般包括法律依据、政策依据和规律依据三个方面。

(一)法律依据

有法可依是高校依法自主办学的前提和基础。从目前我国教育领域的立法情况来看,有《教师法》(1993)、《教育法》(1995)、《高等教育法》(1998)、《民办教育促进法》(2002)等几部专门性法律。这些法律对高校自主办学权都做出了相应的规定。从表面上看我国高校办学自主权是有法律保障的。然而,这些法律基本上都是在上世纪九十年代或本世纪初颁布的,即都是在社会主义市场经济体制改革初期制定的,距今已有近20年了。而在这近20年里,我国高等教育发生了翻天覆地的变化,已从九十年代的精英化阶段向后大众化阶段过渡。高等教育的规模、高等教育的内涵、高等教育的发展形势、高等教育的发展方式、国家(社会)对高等教育的要求等都发生了巨大的变化。因此,从理论上来讲,随着形势的变化和高等教育发展实际的需求,相关法律也应及时做出修订与调整。但现实是,相关法律不仅没能及时得到修订,有些法律甚至连实施细则(条例)也没有出台,这样就使“有法可依”停留在法律的“文本”阶段,很难落地,使高校在处理与政府的关系时缺乏有力的法律支持。因此,政府应根据高等教育的发展实际,及时修订完善相关法律,制订出台相关法律的实施细则,促使教育法律走出文本,走向实践。同时,政府还应根据世界高等教育发展新形势和我国高等教育发展新要求,及时开展高等教育领域的立法调研工作,根据实际需要制定新的法律,如学术界非常关注的《学位法》、《大学法》、《高等教育投入法》等。

(二)政策依据

“政策”是“某种行为准则、计划、文件、法规、谋略、方案或措施等,即某种由人们来执行或遵守的文本”。在我国,政府制定的教育政策(文件)是高校依法面向社会自主办学的重要依据。这些教育政策包括政府制定出台的相关文件、条例和法规等。

《中共中央关于教育体制改革的决定》(1985)以“改革高等学校的招生计划和毕业生分配制度”为突破口,决定“扩大高等学校办学自主权”,明确赋予高校在六个方面“有权”。《高等教育管理职责暂行规定》(1986)从八个方面细化了高校办学自主权。《关于国家教委直属高校深化改革,扩大办学自主权的若干意见》(1992)规定了直属高校十六个方面的办学自主权。《中国教育改革和发展纲要》(1993)明确提出“要逐步建立政府宏观管理、学校面向社会自主办学的体制”。《关于深化高等教育体制改革的若干意见》(1995)要求“按照政事分开的原则,通过立法,明确高等学校的权利和义务,使高等学校真正成为面向社会自主办学的法人实体”。《关于国家教委直属高校深化改革扩大办学自主权的若干意见(征求意见稿)》(1996)、《中共中央关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(1999)、《教育部关于印发<高等学校本科专业设置规定(1999年颁布)>的通知》(1999)、《教育部关于当前深化高等学校人事分配制度改革的若干意见》(1999)、《中共中央组织部、人事部、教育部关于印发<关于深化高等学校人事制度改革的实施意见>的通知》(2000)、《教育部关于印发<全国教育事业第十个五年计划>的通知》(2001)、《普通高等学校管理规定》(2005)、《高等学校学生行为准则》(2005)、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》(2010)等党和政府的重要文件中都对高校自主办学给予了关注。不仅如此,这些政府文件还为高校依法自主办学的权力动态调整提供了政策依据。

(三)规律依据

假如说,法律、政策是高校负面清单管理的显依据的话,规律依据就是高校负面清单管理的隐依据,而且这种隐依据会从根本上影响法律、政策显依据。高校负面清单管理的规律依据,决不只是以高等教育规律为依据,也不只是以经济规律为依据,而是以高等教育规律和经济规律为依据。这是因为研究的主题是高校管理,当然应以高等教育规律为依据。但是,负面清单管理,这是经济管理的范畴,以经济规律为依据也是合适的。从高等教育规律分析,高校负面清单管理涉及到内外部规律,即人的全面发展规律和与经济社会发展需要相适应的规律。但从负面清单管理分析,应该侧重于外部规律,即与经济社会发展需要相适应规律。从浙江省政府颁布的《关于全面开展职权清理推行权力清单制度》[5]来看,决定取消、下放和转移15项行政权力而涉及高校的4项审批权(取消普通高校远程教育校外中心(点)审批、浙江省高等学校科研成果奖评审、利用互联网实施远程教育的教育网校审批、高校校园文化品牌评比表彰和下放高校教师教学能力示范项目遴选工作行政权力)来分析,并没有直接与内部规律即人的全面发展规律相关,而是与外部规律即与经济社会发展需要相适应规律相关。再从经济规律分析,负面清单管理涉及经济规律的竞争规律,而对价值规律、供求规律无涉。负面清单管理实质是依法平等进入,为经济企业主体提供一个公平和平等竞争的市场环境。按照依法平等进入,即按照国民待遇进入来看,负面清单首当其冲的是要取消不平等准入的制度安排和行政审批权限。这种行政审批权是一种市场主体准入门槛的审批权限,是经济活动中最基本但也是最重要的审批权限,因为市场主体不能准入,价值规律、供求规律和竞争规律就不可能体现。可见,高校负面清单管理的规律依据是一个关涉高等教育外部规律(即与经济社会发展需要相适应规律)与为经济企业主体提供平等进入市场的竞争规律的双重规律的依据。

四、高校引入负面清单管理:理性思考

(一)重构大学与政府的关系,但并不是扩大和落实办学自主权的终极方案

高校引入负面清单管理,实际上是引入上海自贸区负面清单管理。而上海自贸区负面清单管理,并不是我国经济企业本土化制度创新,而是对美国经济企业管理制度借鉴和引进,而且上海自贸区负面清单管理也仅是一种试点。再把这种处于经济企业领域的试点改革,引入到高等教育领域的改革,因而这种改革就显得非常复杂。高等教育毕竟与经济企业并不属于同一领域部门。高等教育或高校从事人才培养和科学研究,按照高等教育规律运作,追求的是社会效益;而经济企业从事物质生产,按照经济规律运行,追求的是经济效益。传统认为,两者处于并列关系,并没有交叉。而美国西方国家并不这样认为,而是引进市场机制对高等教育进行改革,负面清单管理就是市场机制改革的组成部分,不仅把高等教育推向市场,激活了高等教育活力,而且高等教育质量和绩效也得到很好提升。但我国的体制与美国西方体制是不一样的,西方是分权制国家,而我国是集权制国家。因而,高等教育改革必然会面临着体制的束缚。美国高校引入负面清单管理,顺理成章,而我国长期实行集权体制,高校引入负面清单管理难度可想而知。另外,高等教育市场并不是完全意义上的市场,而是准市场,这种准市场的主体与完全意义上市场主体是不同的,市场主体行为并不具有完全意义的市场竞争。而且高等教育不仅具有产业属性,而且也具有意识形态的属性,这就为引进市场机制改革或负面清单管理的改革,带来更多的复杂性和难度。因而笔者认为,引入负面清单管理模式,可以重构大学与政府的关系,但这并不是扩大和落实大学办学自主权的终极方案。这是因为政府对高校管理模式的变化,从正面清单管理转为负面清单管理,并不意味着基于传统体制的政府对高等教育管理的理念会发生根本性的变化。

(二)利用《章程》建设的契机,寻找对高校办学自主权的突破

高校改革除了引入负面清单管理外,还有高校《章程》建设。高校《章程》是高校校内的“宪法”,对高校长期发展具有极为重要的作用。教育部希望通过高校章程建设,推动高校健全完善法人治理结构和自我监督机制,以《章程》赋权的方式,明确高校办学自主权的内涵与边界。同时,要对自身的职权范围、管理方式,与高校之间的权利义务等进行界定和梳理。同时,教育部负责人强调,985高校需要什么样的自主权,可以在《章程》中主动提出要求,明确运行规则和监督机制,请政府部门依法予以审查、核准;高校的哪些活动需要政府主管部门批准,哪些活动需要考虑国家和社会的公共利益要求,也要在《章程》明确下来,作为政府管理学校、学校自主办学、社会监督学校的基本依据。很多高校利用《章程》建设的契机,提出了落实办学自主权、开展人事分配体制改革等要求。清华大学和北京大学还联合提出探索实践“教育特区”,希望以一揽子方式形成系统的改革方案。尽管在《章程》制定过程中会有很多困惑和疑问,如高校办学自主权的内涵与边界的界定,高校界定行吗?大学章程能够对内部关系进行界定,但对外部关系即与政府、社会的关系界定就很难。而且高校缺乏上位法《大学法》,大学章程在法律地位上还没有明确的法律规定,其施行缺乏法制保障,潜存着很多法律纠纷,其权威和效力有可能被弱化。但这些并不意味着对高校办学自主权不能有所突破,恰恰相反,高校应该抓住这次《章程》建设的契机,寻求对高校办学自主权点的突破。

(三)探索负面清单管理的内容,研讨科学有效的管理方式

高校引入负面清单管理的核心内容,就是扩大和落实高校办学自主权。我国经济体制和教育体制改革,是“摸着石头过河”的改革,因而不可能是一步到位式的改革,而是波浪式渐进式的改革。因此,这就决定了高校引进负面清单管理改革,不可能是全面改革,而是点式的改革。我们认为,可以在招生、专业、研究项目与经费使用、校长遴选、编制、收费等方面列入负面清单进行改革。同时,高校负面清单管理,不能认为只有负面清单管理,而否定正面清单管理,而是要实行负面清单、正面清单和正负混合清单管理[6]。这是一种互为补充和整合的管理。负面清单管理,并不意味着就是取消审批制,而在更大程度上实行审核制,这种认知是有问题的。负面清单管理,就是根据项目内容实行“备案制”、“备案制+核准制”管理[7];从简政放权考虑,可采取取消、下放、转移等方式进行管理。还有一个环节是监督。比如说,负面清单制定了,假如政府部门不作为,并不按此清单实施,那么就要有部门(如人大)来进行监督。假如高校没有限制,超越负面清单管理,政府部门也应对高校进行监督。只有这样,高校负面清单管理才能到位和有效。

[1] 周光礼,徐梦梦.引入负面清单管理模式 重构大学与政府的关系[J].中国高校科技,2014,(11):9-11.

[2] 胡建华.中国高等教育管理体制改革分析[J].南京师大学报(社会科学版),2005,(4):75-80.

[3] 戴维·奥斯本,特德·盖布勒.改革政府——企业家精神如何改革着公营部门[M].上海:上海译文出版社,1996.1.

[4] 诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海:格致出版社,2014.63.

[5] 武怡晗.省教育厅推行简政放权取消下放转移15项行政权力[N].浙江教育报,2015-7-27(1).

[6] 孙元欣,等.上海自由贸易试验区负面清单(2013版)及其改进[J].外国经济与管理,2014,(3):74-80.

[7] 孙元欣.外资负面清单管理的国际镜鉴:上海自贸区例证[J].改革,2014,(10):37-45.

(责任编辑:金一超)

A Study on the Introduction of Negative Listing Management in Colleges and Universities

GUO Shiming1,XU Jihong1,JIN Yichao1,GUO Wei2

(1. Academic Periodical Press, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014, China;2. College of Information Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China)

The relationship between the government and universities is not only the core content of the modern university governance, but also an important issue in the reform of higher education management system. From expanding the autonomy of universities to the introduction of negative listing management, the goal of the reform is to promote the transformation of government functions, which provides a good system environment for establishing the modern university system. On the basis of clarifying the concept of negative listings, this paper analyzes the main body, the authority and the basis of the negative listing management, which gives some ideas for the introduction of negative listing management in colleges and universities.

modern university governance; negative listings; dynamic adjustment

2015-07-31

郭石明(1955-),男,浙江龙游人,研究员,从事高等教育理论研究;徐吉洪(1979-),男,江西吉安人,助理研究员,博士研究生,从事高等教育管理研究;金一超(1971-),女,浙江诸暨人,副研究员,硕士,从事高等教育管理和编辑研究;郭 溦(1987-),女,浙江杭州人,硕士,从事应用经济学、创业管理研究。

G640

A

1006-4303(2015)03-0272-07