插入式腹部提压复苏法对心跳呼吸骤停患者复苏效果的影响

顾彩虹,石远峰,王立祥,刘克喜,王言理

CA是威胁人类生命的严重疾患,及时有效的CPR是抢救这类患者的唯一途径,但目前CPR成功率仍很低,如何提高CPR的成功率仍然面临着巨大挑战。动物实验证明,动脉舒张压和心肌灌注压与CPR成功密切相关,研究发现PetCO2与心输出量、心肌灌注压变量趋于一致[1-3]。国内外研究发现插入式腹部按压能提高复苏的成功率,近年来由我国学者提出的腹部复苏法正成为研究热点,有研究发现结合腹部提压和胸外心脏按压优点的IAPP-CPR法是一种有效的复苏方法[4,5]。本研究在前期动物试验的基础上以人为对象,观察IAPPCPR法对CA患者CPP、MAP、PetCO2、ROSC率的影响,旨在探讨IAPP-CPR法的内在机制。

1 对象与方法

1.1 病例选择 2009-01至2014-01连云港市第一人民医院 ICU收治的CA患者。纳入标准:(1)年龄大于18周岁;(2)体温正常;(3)心脏无器质性病变。排除标准:饱餐、4个月以上的妊娠、腹部外伤、膈肌破裂、腹腔脏器出血、腹主动脉瘤、腹腔巨大肿物等。共20例入选,随机分为IAPP-CPR组和常规胸外心脏按压法S-CPR组,各10例。IAPP-CPR组:男6例,女4例,年龄18~65岁,平均(45.2±9.4)岁;S-CPR组:男7例,女3例,年龄18~69岁,平均(42.5±9.5)岁。两组患者的原发病、年龄、性别经检验均无统计学差异(P>0.05)。所有患者都在入科后监测有创血压和中心静脉压。出现心跳呼吸停止即行气管插管呼吸机辅助呼吸,并行PetCO2监测。

1.2 抢救方法 S-CPR组按照CAB程序紧急行S-CPR,即胸外心脏按压(频率为100 次/ min)、开放气道、气管插管、机械通气(12~20 次/min),抢救药物按常规进行,室颤时行电除颤。IAPP-CPR组在进行常规CPR的基础上,待胸部按压松弛时,施救者利用腹部提压CPR装置,将按压板平放于患者的中上腹部,双手紧握提压柄,提压装置上方的三角形顶角放在肋缘和剑突下方,负压装置的开口与患者的腹部皮肤紧密接触,迅速转动活塞形成负压,施救者通过提压手柄以100 次/min的频率向上提拉和向下按压,与胸外按压交替进行,提拉时垂直向上用力,一般于恢复按压前腹部状态后再上移3~5 cm。按压时垂直用力,使腹部下移3~5 cm,每5个循环检查一次患者ROSC情况。如自主循环恢复且能稳定,则停止复苏。按压30 min如患者仍未恢复自主循环,视为复苏失败,停止心脏按压。

1.3 判断标准 判断CA的标准:(1)平均动脉压<10 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa) (2)监护仪显示心电监护可见明显的室颤波形,动脉波形为一直线,无脉电活动,或者严重窦性心动过缓<20次/min。判断ROCS的标准:(1)出现自主心率;(2)伴有平均动脉压>40 mmHg,持续1 min以上。

1.4 观察指标 从心跳停止当时起监测CPR后:(1)1、2、3、5、10、15 min时的CPP、MAP。(2)1、2、5、10、15、20、30 min时PetCO2,并超声探查腹腔脏器损害情况。(3)CPR后计算ROSC率。

1.5 统计学处理 数据处理采用SPSS 16.0统计软件,CPP、MAP、PetCO2采用 描述;假设检验采用重复测量资料的方差分析,采用Mauchly球形检验对资料协方差矩阵是否满足H型矩阵进行检验,当自由度校正系数 >0.7时采用Tukey法对各时间点均数的差异进行两两比较,反之采用Bonferroni法进行两两比较,各时间点两组间比较采用两独立样本资料的t检验,当方差不齐时采用Satterthwaite法的t'检验,采用方差分析进行方差齐性检验。ROSC率采用比例(%)描述,组间比较采用Fisher确切概率法。Bonferroni法的依据两两比较的次数对检验水准0.05进行了调整,其他检验的检验水准均为0.05。

2 结 果

2.1 CPR期间CPP、MAP的变化 CPR期间,IAPPCPR组随着时间的推移CPP的平均水平由1 min时 的(31.5±5.8) mmHg逐 渐 升 高 到15 min时 的(39.9±4.3) mmHg;MAP的平均水平总体上由1 min时的(51.2±5.8) mmHg升高到15 min时的(59.7±5.4)mmHg。S-CPR组随着时间的推移CPP的平均水平先升高到在2 min时的(22.3±2.9) mmHg,之后逐渐降低到(18.9±3.5) mmHg;MAP总体上由1 min时的(32.2±4.4) mmHg升高到15 min时的(34.3±3.2)mmHg(表1)。

CPR期间,不同抢救方法与时间的CPP及MAP均存在交互作用,即两组不同时间CPP及MAP均不同(F=5.53,P=0.0002;F=2.36,P=0.0465。CPP与MAP的协方差矩阵均满足H型条件=10.08,P=0.7563;=10.45,P=0.7283)。时间的单独效应中,IAPPCPR组各时间点间CPP两两比较显示:1 min与15 min之间的差异有统计学意义,2 min与15 min之间的差异有统计学意义,其余时间点之间的差异无统计学意义;各时间点间MAP两两比较显示:1 min与5 min之间的差异有统计学意义,1 min与15 min之间的差异有统计学意义;S-CPR组在各时间点间CPP及MAP两两比较显示:差异均无统计学意义。抢救方法的单独效应中,各时间点IAPP-CPR组的CPP与MAP均高于S-CPR组,且组间CPP的差异与组间MAP的差异均有统计学意义;各时间点两组间MAP的差异均有统计学意义。

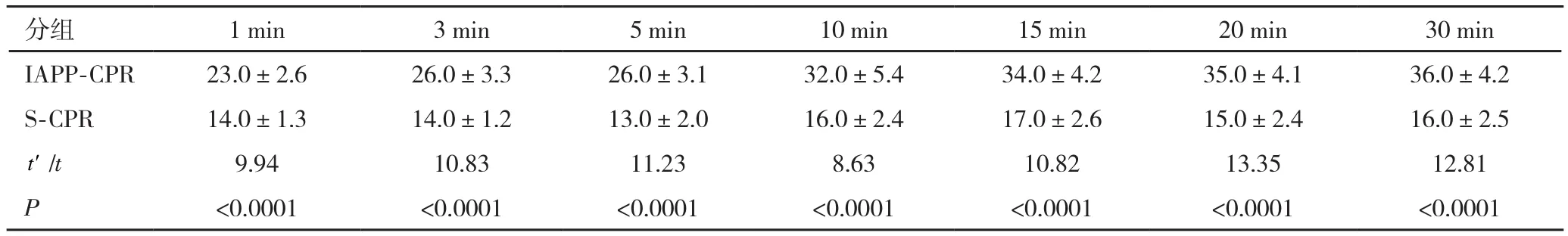

2.2 CPR期间PetCO2的比较 由表2知,CPR期间,IAPP-CPR组随着时间的推移PetCO2的平均水平由1 min时的(23.0±2.6) mmHg逐渐升高到30 min时的(36.0±4.2) mmHg。S-CPR组随着时间的推移PetCO2的平均水平总体上由1 min时的(14.0±1.3) mmHg升高到30 min时的(16.0±2.5)mmHg(表2)。

表1 在CPR期间IAPP-CPR与S-CPR组不同时间点的CPP及MAP的平均水平(n=10,±s, mmHg)

表1 在CPR期间IAPP-CPR与S-CPR组不同时间点的CPP及MAP的平均水平(n=10,±s, mmHg)

指标 分组 1 min 2 min 3 min 5 min 10 min 15 min CPP IAPP-CPR 31.5±5.8 30.3±5.2 35.3±4.8 33.2±5.2 36.4±4.2 39.9±4.3 S-CPR 20.2±3.6 22.3±2.9 20.2±3.4 20.1±4.3 19.0±2.8 18.9±3.5 t 5.28 4.24 8.16 6.11 10.89 11.91 P<0.0001 0.0005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 MAP IAPP-CPR 51.2±5.8 55.0±5.4 54.3±5.1 59.0±5.4 57.6±4.8 59.7±5.4 S-CPR 32.2±4.4 34.6±2.9 35.6±4.5 33.5±4.9 33.9±2.9 34.3±3.2 t 8.29 10.58 8.68 11.01 13.44 12.73 P<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

CPR期间,不同抢救方法与时间的PetCO2存在交互作用,即两组不同时间PetCO2不同(F=9.36,PG-G<0.0001;PetCO2的协方差矩阵不满足H型条件,χ2=33.12,P=0.0327)。时间的单独效应中,IAPP-CPR组各时间点间PetCO2两两比较显示:1 min、3 min、5 min之间的差异均无统计学意义,10 min、15 min、20 min、30 min之间的差异均无统计学意义,但5 min及之前时间点与之后的各时间点之间的差异有统计学意义;S-CPR组在各时间点间PetCO2两两比较显示:5 min与15 min之间的差异有统计学意义,5 min与30 min之间的差异有统计学意义,其余时间点之间的差异无统计学意义。抢救方法的单独效应中,各时间点IAPP-CPR组的PetCO2高于S-CPR组,且组间差异均有统计学意义。

2.3 ROSC率比较 IAPP-CPR组8例复苏成功,ROSC率80%,S-CPR组5例复苏成功,ROSC率50%,IAPPCPR组高于S-CPR组,但差异无统计学意义(P=0.3498)。

2.4 影像学观察 X线片检查发现S-CPR组10例中有6例出现多发肋骨骨折,IAPP-CPR组7例见肋骨骨折;腹部超声观察S-CPR组和IAPP-CPR组均未发现腹腔脏器破裂出血。

3 讨 论

自1960年Kouwenhoven等报道胸外心脏按压术以来,CPR历经近半个多世纪的发展,在临床研究和试验方面得到了很大的进展。但始终令人困惑的是,CPR的成功率仍然较低,可能是常规胸外按压,仅使心搏出量达到正常时的20%~30%,冠状动脉血流量为正常时的5%~15%,随着缺血时间的延长,心肌顺应性下降,致使心脏按压效果降低。一般认为,心脏能否复跳,冠状动脉压是主要决定因素。动物实验证明,PetCO2数值与CPP密切相关,在CPR中PetCO2数值能反映CPP和心输出量,是心肺复苏效果的有用指标[6],这同本研究结果一致。

表2 在CPR期间IAPP-CPR组与S-CPR组不同时间点的PetCO2的平均水平(n=10,±s, mmHg)

表2 在CPR期间IAPP-CPR组与S-CPR组不同时间点的PetCO2的平均水平(n=10,±s, mmHg)

分组 1 min 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min IAPP-CPR 23.0±2.6 26.0±3.3 26.0±3.1 32.0±5.4 34.0±4.2 35.0±4.1 36.0±4.2 S-CPR 14.0±1.3 14.0±1.2 13.0±2.0 16.0±2.4 17.0±2.6 15.0±2.4 16.0±2.5 /t 9.94 10.83 11.23 8.63 10.82 13.35 12.81 P<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 t′

本研究显示心跳呼吸骤停患者采用IAPP-CPR法较常规CPR能产生更高的PetCO2、CPP及ROSC率,可能机制是在胸外按压“心泵”“胸泵”的基础上有其独特的机制:(1)在胸外按压放松期,利用腹部提压装置,通过施救者对腹部进行提拉和按压实施CPR。提拉腹部时,腹腔压力迅速下降,膈肌下移,增大胸腔容积,增加胸腔负压,充分发挥“胸泵”机制,促进了血液回流,按压腹部时,使膈肌上移,抬挤心脏,有利于“心泵”发挥作用,增加心输出量,同时也能促使腹腔脏器中占人体总血容量25%的血液流入心脏,为下次按压心脏泵血做准备。(2)在腹部提拉和按压的过程中,既通过增加腹部大动脉的阻力,使CPP增加,也能促使下腔静脉的血液迅速回流至右心房[7]。本研究复苏成功率高的另一原因可能与患者的心跳呼吸骤停发生在ICU,抢救人力物力准备充分有一定关系。由于本组病例全部为ICU患者,在心跳呼吸骤停时即已建立了血流动力学监测和实施了机械通气,也为本研究提供了方便。

正常生理状态下PetCO2水平由CO2产生量,肺泡通气能力和肺血流量决定。低血流量时,它反应肺血流水平;CA时,PetCO2则完全由CPR产生的心排血量决定[8];CA时CO2的产生主要从外周血管到肺的释放量,此时,PetCO2很低甚至接近为零。此外机体在CA后可能发生呼吸性和代谢性酸中毒,所以恢复血流后血液聚集较多的CO2,但CPR后因通气血流比例严重失调,血液中大量CO2不能充分输送到肺完成气体交换,故CPR后PetCO2仍然很低。如果通气保持不变,PetCO2可以反映心排量的变化和CPR的效果[9,10];如果CPR所产生的循环血量较多并保持稳定,肺通气血流比例失调得到改善,PetCO2随之升高;如果CPR所产生的循环血量较低,肺通气血流比例失调严重,PetCO2水平则较低。本研究中,观察CPR后30 min内PetCO2水平,IAPP-CPR组一直高于S-CPR组,考虑前者保持了较高的动脉血压[11],改善了肺通气血流比例,使血液中的CO2能输送到肺完成气体交换。这与文献报道的PetCO2水平较高组,自主循环恢复率高也是一致的。本研究中IAPP-CPR组的ROSC值虽然高于S-CPR组,但二者结果差异无统计学意义,考虑与样本量少有关。此外两种复苏方法在胸部并发症多发肋骨骨折方面未见显著差异,与二者都进行胸外按压有关。而插入式腹部按压组并未见到腹腔出血、脏器破裂等并发症,可能与复苏者受过专业的培训,复苏器械压力均匀,为非直接力有关。

腹部复苏法是近年来我国学者王立祥提出的一种新型复苏法,是传统心肺复苏方法的补充和延伸,也是展开个体化心肺复苏的大胆尝试[6]。动物实验研究显示心跳骤停时采用IAPP-CPR方法可提高动物的生存率[5],本研究显示该方法可能是增加了CPP和PetCO2,提高了ROSC率,提示了院内外CA发生时,该方法亦是可供选择的一种效果较好的复苏法。但其具体机制,仍需进一步研究和思考,本试验样本量小,不能排除患者不可逆因素对ROSC率的影响,其对循环及氧代谢等方面的影响也有待扩大样本量进一步深入研究。

[1]Sanders A B, Ewy G A, Atlas M, et al. Expired PCO2as a prognostic indicator of successful resuscitation fron cardiac arrest [J]. Ann Emerg Med, 1985, 14(10):990.

[2]Kodali B S, Urman R D. Capnography during cardiopulmonary resuscitation: current evidence and future directions [J]. J Emerg Trauma Shock, 2014, 7(4):332-340.

[3]陈旭岩.潮气末二氧化碳分压评价心跳骤停患者心肺复苏的预后[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2007, 3(2):132-134.

[4]窦微微,王立祥,刘惠亮. 插入式腹主动脉按压对心搏骤停兔心肺脑复苏的实验研究[J]. 中华危重病急救医学, 2014, 25(10): 718-721.

[5]郭成成, 王立祥, 刘惠亮, 等. 插入式腹主动脉按压对心搏骤停兔复苏效果的观察[J]. 中华危重病急救医学, 2013, 25(2): 96-98.

[6]顾 勤,朱章华. PetCO2-评价心肺复苏预后的有用指标[J]. 急诊医学, 2000, 9(2): 24-25.

[7]Wang L X, Liu Y H, Li X M, et al. Sustained abdominal aorta compression elevates coronary perfusion pressure after asphyxia-induced cardiac arrest in a rabbit model [J]. Hong Kong J Emerg Med, 2013, 20:18-24.

[8]Akinci E, Ramadan H, Yuzbasioglu Y , et al. Comparison of end-tidal carbon dioxide levels with cardiopulmonary resuscitation success presented to emergency department with cardiopulmonary arrest [J]. Pak J Med Sci, 2014, 30(1):16-21.

[9]Lin Q M, Fang X S, Zhou L L, et al. Changes of end-tidal carbon dioxide during cardiopulmonary resuscitation from ventricular fibrillation versus asphyxial cardiac arrest [J]. World J Emerg Med, 2014,5(2):116-121.

[10]Zhang G, Zheng J W, Wu J, et al. An optimal closedloop control strategy for mechanical chest compression devices: a trade-off between the risk of chest injury and the benefit of enhanced blood flow [J]. Comput Meth Prog Bio, 108(1):288-298.

[11]Grmec S, Lah K, Tusek-Bunc K. Difference in end-tidal CO2between asphyxia cardiac arrest and ventricular fibrillation/pulseless ventricular tachycardia cardiac arrest in the prehospital setting [J]. Critical care( London, England), 2003, 7(6): R139-R144.

[12]马传根, 皇甫超申. 插入式腹部按压在心肺复苏中的应用[J].中国急救医学, 2003, 23(9): 661-662.