松滋油田复Ⅰ断块红花套组储层微观特征及伤害影响因素研究

张 磊,龙玉梅

(中国石化江汉油田分公司勘探开发研究院,湖北 武汉430223)

松滋油田区域构造属于江汉盆地江陵凹陷西南部万城断裂带,其中复I断块位于区域性大断层万城断层的上升盘,与下降盘的谢凤桥断鼻相对。其红花套组双高点背斜圈闭。2008年8月22-25日对评价井SK8-X16井油层井段进行射孔试油,获得日产油9.3方的工业油流,从而发现了红花套组厚油层底水油藏,2009年上报地质储量468×104t,含油面积2.31km2。复I断块红花套组油藏的发现,是近年来江汉油田勘探开发的重大突破。红花套组油藏截止2013年12月,累积产油16.79×104t,累积注水为10.53×104m3,综合含水34.73%,采出程度5.4%,采油速度1.4%。

1 岩石学特征

松滋油田复Ⅰ断块红花套组储层主要为细粒长石岩屑砂岩、岩屑石英砂岩。砂岩碎屑成分主要为石英,次为岩屑和长石。成分成熟度为2.8(表1)。

表1 松滋油田红花套组砂岩碎屑组分统计表

杂基主要以泥质为主,含量为1.1%~5.1%,反应成分成熟度较高。胶结物平均含量为11.7%,主要是方解石、铁白云石和自生粘土等。其中 粘土矿物含量为2.12%~5.11% ,主要为伊利石(I),相对含量为90.6% ,其次为伊/蒙混层(I/S),相对含量为9.4% ,I/S混层比平均值为11.25%。研究区砂岩分选系数为1.29-1.83,分选好-中等。以线接触方式为主。胶结类型以薄膜-孔隙型胶结为主,次为薄膜型及孔隙型。

2 成岩作用特征

通过普通薄片、铸体薄片的镜下观察及扫描电镜、阴极发光等资料的研究,确定本区红花套组储层所经历的成岩作用主要有压实作用、胶结作用、交代作用和溶蚀作用。其中,前三者对储层储集性起到破坏作用,而后者为建设性成岩作用。

2.1 压实作用

本研究区压实作用不太强烈,主要表现形式为:改变颗粒的接触关系,多以线、点-线接触为主。压实作用对原生孔隙起着破坏作用。

2.2 胶结作用

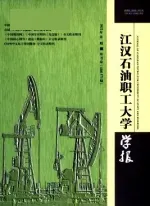

胶结作用是另一种破坏性成岩作用,在本区十分发育,主要可分为硅质、碳酸盐和自生粘土胶结作用。其中,后两种为本区主要胶结类型。硅质胶结有次生加大和孔隙充填两种类型。硅质占据孔隙空间,缩小孔隙和喉道,造成储层物性变差。本区碳酸盐矿物广泛分布,胶结作用较强,碎屑颗粒间多被方解石、白云石及铁白云石紧密充填(图1-a,b),堵塞孔隙和喉道,使研究区储层的孔隙度和渗透率降低。

图1 碳酸盐胶结扫描电镜照片

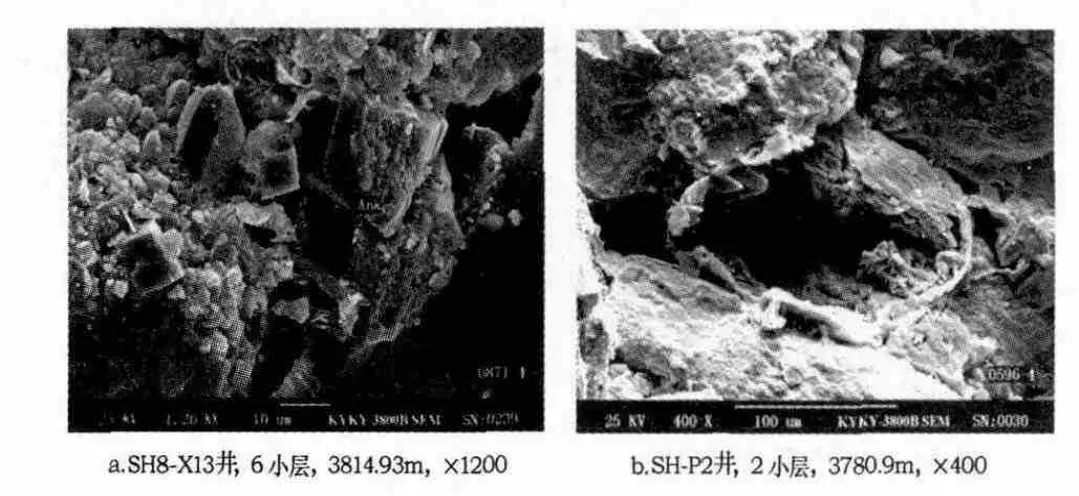

粘土矿物胶结在本区也很普遍,主要为伊利石和伊/蒙混层。粘土矿物多以薄膜-孔隙式胶结为主,伊利石多呈孔隙衬垫或者孔隙充填式产出。镜下伊利石多呈弯曲片状、丝状、搭桥状(图2-a)、伊/蒙混层多呈弯曲片状(图2-b),对孔隙性和渗透性的降低影响极大。丝状、搭桥状伊利石为中成岩A期的产物,少量片状伊利石为中成岩B期的产物。

图2 粘土矿物胶结扫描电镜照片

2.3 溶蚀作用

溶蚀作用是本区形成储层重要的建设性成岩作用,通过各种镜下观察,本区被溶蚀的物质主要为长石颗粒,还有少量岩屑颗粒和碳酸盐胶结物(图3-a)。长石溶蚀呈残余状并生成部分粘土质,形成一定数量的长石粒内溶孔,甚至是铸模孔(图3-b)。长石的溶蚀从解理面或双晶结合面或边缘等薄弱环节开始的,使储层次生孔隙大量形成,增强了储层的连通性,对储层物性起到了较大的改善作用。

图3 溶蚀作用扫描电镜照片

2.4 交代作用

通过镜下的观察,研究区的交代作用普遍发生。主要为碳酸盐胶结物交代碎屑颗粒,多为方解石或(铁)白云石沿长石的节理缝和颗粒边缘等薄弱处交代长石颗粒(图4-a,b)。

图4 交代作用扫描电镜照片

3 储集性特征

3.1 物性特征

由孔渗数据可知,本研究区红花套组储层孔隙度为11.4%~15.9%,平均值13.2% (表2)。渗透率值为(3.7~21.3)×10-3um2,平均值为8.5××10-3um2。本区主要为低孔特低渗储层。平面上SK8-X16井物性最好,渗透率的平均值为21.3×10-3um2。本研究区相关系数R2平均值为0.822 2,孔渗相关性较好。

表2 红花套组储层各井孔渗数据统计表

3.2 孔隙结构特征

3.2.1 孔隙类型及特征

松滋油田红花套组储层的面孔率含量为1.57%~10.92%,平均值为4.04%。按产状来分,主要以粒间孔隙为主,微孔次之,粒内孔和裂缝少量。粒间孔是储层的主要储集空间。

3.2.1.1 粒间孔

本区粒间孔(3 825.7m)包括原生的剩余粒间孔和次生的粒间溶孔。通过镜下观察发现,此类孔隙分布均匀,其孔隙大、喉道粗、连通性好,多呈三角形或不规则多边形,孔隙边缘整齐平直(图5)。该类孔隙面孔率为1.53%~5.01%,平均值为3.27%,占总面孔率的80.94%。是本区主要的孔隙类型。

3.2.1.2 粒内孔

本区粒内孔(3 771.8m)主要为一种因颗粒内部被部分溶蚀而形成的次生孔隙。其特点是孔隙分布在颗粒内部,往往成蜂窝状或串珠状。研究区该类孔隙主要为长石内溶孔(图6),少量为岩屑内溶孔。粒内孔面孔率为0.001%~0.16%,平均为0.08%,占总面孔率的1.98%。此类孔隙在研究区不发育,但分布较广。

图5 SH8-X13井,粒间孔

图6 SK8-X16井,长石内溶孔

3.2.1.3 微孔

本研究区微孔(3 774.54m)主要指砂岩在成岩过程中形成的分布于碎屑颗粒间填隙物内的微孔隙,孔径一般小于10μm,孔隙形态不规则(图7)。此类孔隙面孔率为0.44%~1.09%,平均为0.68%,占总面孔率的16.83%。此类孔隙在本区不太发育。

3.2.1.4 微裂缝

本区微裂缝(3 790.02m)极少见,SH8-X13井发育极少量微裂缝(图8)。

图7 SK8-X16井,微孔

图8 SH-P2井,微裂缝

3.2.2 孔隙结构特征

根据本研究区储层铸体图像分析数据可知(表3),平均孔隙半径为15.45~22.23um。喉道宽度平均值为4.49~10.78um。平均喉道半径为2.24~5.39um。

根据压汞资料统计表明,本研究区储层平均孔喉半径为0.34~1.06μm,平均值为0.76μm;最大孔喉半径2.07~5.77μm,平均值为4.20μm;中值压力为2.07~8.19MPa,平均值为5.63MPa;中值孔喉半径为0.29~0.84μm,平均值为0.60μm;以上数据反映本区砂岩孔喉不太发育,普遍较小,且部分孔喉均匀程度变化较小。研究区红花套组储层以中-大孔,细喉为主。喉道类型以片状和管束状为主。

表3 研究区红花套组储层孔隙特征参数统计表

4 敏感性特征

根据敏感性测试结果表明:本研究区目的层储层粘土矿物含量以伊利石为主,伊蒙混层次之,存在一定的敏感性。其敏感性评价结果为:中等偏强水敏、弱速敏、弱碱敏、弱酸敏、弱应力敏,临界流速5.97m/d,临界pH值10,临界矿化度110 892mg/L。考虑到各种敏感性对储层的影响,在本区的开发过程中要重视解决水锁伤害,注意酸液的配制和注入水的pH值。采取酸化措施解除泥浆对地层造成的破坏时,应及时排出,避免二次沉淀污染。考虑到应力敏的伤害,可在保持注水地层压力的同时,适当减小井底流压(但须大于饱和压力10.45MPa),调整压差生产。

5 储层伤害影响因素

储层本身潜在的损害主要与其岩矿特征、储集性特征,敏感性矿物等控制因素有关。根据以上对本研究区红花套组的储层微观特征研究,储集层伤害的影响因素主要为敏感性矿物的含量和产状等。

1)研究区储层非均质性较强,敏感性矿物分布广泛,不同的注水类型和条件以及储层的储集性,可能导致储层的动态变化较大。本区胶结类型以薄膜-孔隙型为主,注水开发的过程中,高速水流体进入储层,粘土矿物被冲散、迁移进而堵塞孔隙和喉道,降低了储层渗透率。

2)在钻井过程中,由于井深,水平段钻速低,浸泡时长,油层污染严重,投产时需采取酸化措施解除泥浆对地层的污染,溶解地层基质粘土矿物,提高地层的渗流能力。而储层中铁质分布广泛,在进行酸化措施时,应及时排出,避免酸液与储层中的含铁碳酸盐胶结物发生反应形成二次沉淀污染储层。

3)应力敏中上覆压力在30~45MPa的范围内,渗透率下降幅度在10%左右,整个储层表现为弱应力敏。而开发中,随着采出程度的增大,地层原始压力会不断下降,有必要注水时保持地层压力。

6 主要认识

1)研究区目的层储层以细粒的长石岩屑砂岩、岩屑石英砂岩为主,成分和结构成熟度较高,杂基主要为泥质。胶结物主要为方解石、铁白云石、自生粘土。胶结类型以薄膜-孔隙式为主。粘土矿物以伊利石为主,次为伊/蒙混层。

2)研究区目的层主要成岩作用有压实、胶结、交代和溶蚀作用,其中前三者使储层的物性变差,后者使得储层的物性得到了改善。本研究区成岩期次已进入到中成岩B期。

3)研究区目的层具低孔特低渗储层,非均质性较强。孔隙类型按产状分以粒间孔为主,次为微孔,粒内孔少量。孔隙结构以中-大孔和细喉为主,以片状和管束状喉道为主,研究区内喉道不发育。孔径较小,喉道较细。储集性的好坏受胶结物含量的影响。

4)储集层伤害的影响因素主要为敏感性矿物的含量和产状等。研究区目的层储层敏感性主要为中等-强水敏、弱速敏、弱酸敏、弱碱敏、弱应力敏。在开发过程中应重视水锁伤害,注意酸液的配制和注入水的pH值,采取酸化措施解除泥浆对地层造成的破坏时,应及时排出,避免二次沉淀污染。考虑到应力敏的伤害,可在保持注水地层压力的同时,适当减小井底流压,放大压差生产。

[1]贺其川,王得训,陈波,等.松滋油田复Ⅰ断块水平井开发方案优化 [J].石油天然气学报,2011,33(1):135~138.

[2]文建,曾智勇.松滋油田红花套组开采技术研究[J].江汉石油职工大学学报,2013,26(4):30~33.

[3]宋勇.松滋油田复1断块红花套组油藏开发技术政策研究[J].石油天然气学报,2012,34(3):145~148.

[4]彭敏,张磊.松滋油田复1断块储层敏感性研究[J].江汉石油科技,2014,21(1):61~65.