云南省体育与非体育专业大学生学业成就归因方式差异研究

杨玉雪

摘 要:为了解云南省体育专业与非体育专业学生的归因方式的差异,本研究采用问卷调查法,对云南师范大学呈贡校区体育和非体育专业各200名学生进行随机抽样调查。结果显示:非体育专业在能力、努力、情境、运气四个归因维度上的得分及归因总分上都显著高于体育专业得分;非体育专业的大学生比体育专业的大学生更积极主动的进行学业成就的归因;体育专业和非体育专业大学生在学业成就归因上都倾向于进行内归因。

关键词:体育专业;学业成就;归因方式;问卷调查

1.问题的提出

随着教育的改革和发展,体育教育占有了越来越重要的地位,而高等师范院校这个特殊的环境下的体育专业大学本科生是一个特殊的群体,他们在接受学校知识教育的同时,更多的与自身身体素质的锻炼与培养结合在了一起。作为这样的一个群体,一般学者关注他们的身体、生理、运动,少数学者关注到了这个特殊群体的心理方面,这其中多关注他们的自我效能感、成就动机、认知风格、心理健康等,只有少之又少的部分学者关注到归因方式方面。希望通过本次研究,站在前人的肩膀上,对高等师范院校体育与非体育专业大学本科生归因方式进行更深入的探讨。

李正中等人(2008)采用自编问卷对体育专业大学生归因方式特点进行研究发现:体育专业大学生在负性事件的总体指标及正、负性事件控制性维度上存在极其显著的年龄差异;在负性事件的稳定性维度及正性事件的总体指标上存在显著的年级差异。也对性别差异、是否是独生子女以及城乡大学生在负性事件的不同维度上是否存在显著的差异进行了研究,但并未对体育专业与非体育专业大学生归因方式是否存在差异进行探讨。王相英(2007)采用张学军编制的归因方式问卷对体育专业大学生归因方式、自我效能与情感平衡的关系进行了研究,并得出结论:体育与非体育大学生在归因方式和情感平衡上不存在差异,但是二者的情感平衡均低于一般水平;所有大学生在进行归因时多做内在的、整体的和可控的归因;体育大学生在归因方式、自我效能和情感平衡上均不存在性别差异。对于大学生来说,最重要的还是学习,那么在学业成就的归因上,体育专业的大学生又呈现出哪些特点呢?与非体育专业的大学生是否存在差异呢?

2.调查对象

本文采取问卷调查的形式对云南师范大学呈贡校区的在校本科大学生进行调查。其中向体育专业学生发放200份回收165份,回收率为83%,剔除无效问卷33份剩余有效问卷132份。向非体育专业学生发放问卷200份回收186份,回收率93%,剔除无效问卷17份剩余有效问卷169份。有效问卷共301份。被试年龄在18-28岁之间,平均年龄为21.8岁。被试具体情况见表1。

3.调查及分析工具

使用多维度-多归因因果量表中的大学生学业成就归因量表来测量大学生学业成就的归因风格。该问卷包括两部分,分别涉及关于学业成就与人际关系的因果信念。该量表总共有48个题目,24个涉及学业成就,24个有关人际关系,每个部分又分成有关成功和有关失败的12个题目。该量表采用的是5级记分方式。本研究借助于该量表前一部分的成就内容来评定归因方式。该量表有关学业成就的项目分为四组,每组6个项目测试四种归因倾向,分别是能力、努力、情境和运气。其中,能力和努力为内归因,运气和情境为外归因;能力和情境为稳定归因,努力和运气为不稳定归因;努力为可控归因,能力、运气和情境为不可控归因。它们组成如下:能力(6、14、22、2、10、18),努力(5、13、21、1、9、17),情境(3、11、19、7、15、23),运气(4、12、20、8、16、24)每组项目中,成功与失败的结果归因各占一半,前三题代表高绩效水平归因,后三题代表低绩效水平归因。各维度得分越高,说明被试越有该维度的归因倾向。该量表主要是测量大学生学业成就的归因风格。运用统计软件SPSS11.5对回收的数据进行分析。

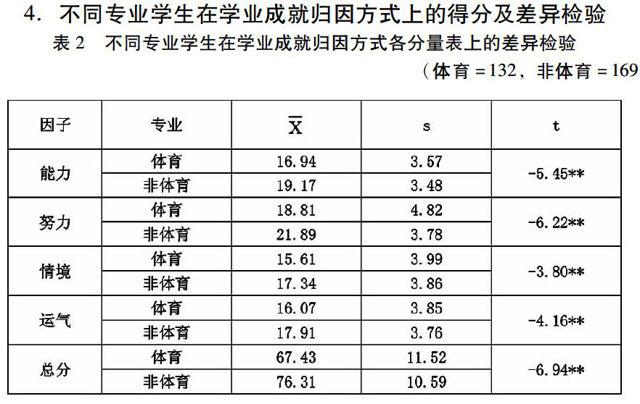

4.不同专业学生在学业成就归因方式上的得分及差异检验

从表2可以看出,体育专业和非体育专业在能力、努力、情境、运气四个维度及总分上都存在显著差异。非体育专业学生在四个归因维度及归因总分上得分都在0.01的置信水平上显著高于体育专业学生。由图可知,体育专业和非体育专业大学生的归因在不同维度上得分从高到低排列都为:努力>能力>运气>情境。由此可见,无论是成功或失败,体育专业和非体育专业的大学生都倾向于将学业成就作内归因,在归因到四个维度的趋势上二者基本一致。

5.讨论

非体育专业学生在四个归因维度及归因总分上得分都显著高于体育专业学生(p<0.01)。非体育专业的学生在进行学业成就的归因时比体育专业的学生更为主动,这也与我们平常的经验十分相符,非体育专业个体比较关注自己的学业成就,在取得学业成就或者在学业上失意时都会十分主动的进行相应的归因,而体育专业学生对于平常文化知识的学习关注度较非体育专业学生的低。事后对部分体育专业学生访谈发现,他们多将问卷中使用的“课”“授课”“好成绩”等词汇理解为“文化课程”,由此造成了差异也有可能。在以后的教育教学中需要加强对体育专业大学生学业成就归因的指导。

参考文献:

[1] 李正中,郭志平,刘劲松.体育专业大学生归因方式特点的研究[J].体育成人教育学刊.2008,24(1):41-43.

[2] 王相英.体育大学生归因方式、自我效能与情感平衡的关系研究[J].中国特殊教育.2007,8:75-79.