春谷早熟区谷子种植密度对植株性状及产量的影响研究

郭瑞锋 任月梅 杨忠 张绶 冯婧

摘要:为了确定谷子合理的种植密度,为农业生产提供理论依据,通过采用小区试验、方差分析和非线性回归的方法对密度与谷子植株性状及产量关系进行了研究。结果显示,种植密度对谷子的性状及产量均有明显影响,随着种植密度的加大,谷子植株的株高降低、穗长变短、茎粗变小、全重、穗重、穗粒重都有减少的趋势,产量呈现先增后降的趋势,适宜种植密度为33万株/hm2-42万株/hm2。通过SPSS曲线回归得出二次曲线模型y=b0+b1χ+b2χ2为描述春谷早熟区谷子种植密度与产量的关系的最优模型,本试验‘大同29号的方程式为y=1541.272+286.622χ-3.632χ2,计算得出理论最适密度为39.4579万株/hm2,与实测值相吻合。本试验得出了春谷区谷子密度预测模型,该模型适应于春谷早熟区常规种种植密度、产量的预测,但是否适宜全国不同生态条件的所有谷子品种的预测,需进一步深入研究。

关键词:谷子;种植密度;性状;产量;模型;研究

中图分类号:S515

文献标志码:A

论文编号:cjas15030026

0引言

谷子起源于黄河流域,在中国有着8700年的栽培历史,年种植面积高达987hm2,是中华民族的哺育作物。谷子以其营养保健、抗旱耐瘠薄和耐贮存特性,在中国的农业生产和人民生活中发挥着独特的作用。要充分发挥谷子丰产品种的高产潜力,除了合理的施肥与灌水等栽培措施外,协调好个体与群体的关系,确定适宜的栽培密度也是高产的重要条件之一。

关于密度对谷子产量的影响研究,已见不少报道,均有密度对谷子产量有明显影响的结论,但不同生态类型地区、不同品种的适宜栽培密度不尽相同,有的甚至差别较大。如栾素荣等对河北承德常规品种进行了研究,结果显示,常规种谷子高产的群体特征为密度37.5万株/hm2-45.0万株/hm2,开花期叶面积指数4.30-4.63,经济系数高,群体透光性较好,产量高。樊修武等对‘张杂谷6号进行了不同水分梯度和不同留苗密度试验研究,结果表明,不同留苗密度处理间产量差异达到极显著水平,适宜的留苗密度是提高产量和水分利用效率的有效途径,‘张杂谷6号在自然降水和补灌水量30mm情况下,种植密度以18万株/hm2和30万株/hm2为宜。赵国顺等研究了新品种‘保213适宜的留苗密度,结果表明,留苗密度对‘保213产量、株高、成穗率及其相关性状有显著影响,随着留苗密度的增大,产量显著增加,成穗率、穗长和穗粒重显著降低,产量最高的留苗密度为67.5万株/hm2。何继红等报道,在陇东旱塬区,冬油菜和冬小麦收获后,复种谷子高产的适宜密度是60.0万株/hm2-67.5万株/hm2。夏雪岩等报道,在冀中南夏播最利于发挥‘张杂谷8号产量潜力的栽培密度为30.OO万株/hm2-37.50力株/hm2。张林武等报道,‘冀谷18和‘晋谷21两品种在密云地区最适宜的栽培密度分别为52.5万株/hm2和37.5万株/hm2。陈国秋等报道氮、磷、密度3个因素中对‘燕谷16号产量影响最大的是氮,其次是磷,影响最小的是密度;对‘燕谷16号的农艺性状影响最大的因素是密度,且达到显著水平。‘燕谷16号密度为45.O万株/hm2较为适宜,既能充分发挥单株生产能力,又能保证谷子群体增产,从而提高产量和经济效益。杨艳君等研究结果显示,‘张杂谷5号在山西太谷地区产量最大的密度为行距23cm,株距13cm,即33.46万株/hm2。刘正理等研究结果显示,‘泥里拽、‘聊农4号的最适宜留苗密度均为45.0万株/hm2,‘冀谷14号、‘豫谷5号的最适宜留苗密度分别为90.0万株/hm2、75.0万株/hm2,而‘冀谷26的最适宜留苗密度为60.0万株/hm2。李书田等报道,在赤峰地区‘赤谷9号的最适密度是45万株/hm2,‘赤谷10号的最适密度是37.5万株/hm2,‘赤谷11号的最适密度是45万株/hm2,‘谷12号的最适密度是37.5万株/hm2。

鉴于不同生态区及不同谷子品种适宜的的栽培密度存在一定的差异性,笔者就春谷早熟区山西大同谷子丰栽品种密度对产量的影响进行研究,旨在确定当地谷子品种的适宜栽培密度,为建立当地生态区谷子高产高效栽培技术体系奠定基础。

1材料与方法

1.1试验地概况

试验地位于山西大同高寒所试验基地东王庄。该基地位于山西省大同市水泊寺乡,东经112°34′—114°34′,北纬39°03′—40°44′。属大陆性季风气候,海拔1067m,年均温度4.6℃;降水量391.5mm;日照1781.4h,无霜期100-156天,相对湿度56%。该地为沙壤土,肥力均匀,前茬作物为胡麻,理化指标分别为土壤有机质12.95g/kg,pH8.35,全氮0.732g/kg,速效钾52mg/kg,有效磷5.32mg/kg。

1.2试验材料

本试验的供试品种为山西农科院高寒区作物所选育的谷子品种‘大同29号。

1.3试验方法

试验于2014年进行。设8个密度处理,分别为24万株/hm2、27万株/hm2、30万株/hm2、33万株/hm2、36万株/hm2、42万株/hm2、48万株/hm2、54万株/hm2。3次重复,采取随机区组排列,共24个小区。每小区长6.67m,宽2m,面积13.34m2,8行区,行距25cm。

氮、磷、钾肥全部作种肥施入。人工开沟、撒播,4-5叶片时先疏苗一次,6-7叶片时按试验要求定苗。

收获后采用绝对数调查法,每小区随机量取3个样点,每个测量点连续取10株,各小区分别选取30株植株常规考种,各小区分别脱粒记产。

1.4数据处理

利用SPSS软件对数据进行统计分析。以种植密度与谷子产量为技术指标,通过SPSS曲线估计,以决定系数R2(拟合优度)、F值最大为原则选择最优预测模型,同时兼顾运算简单、便于操作的实用性原则。

2结果与分析

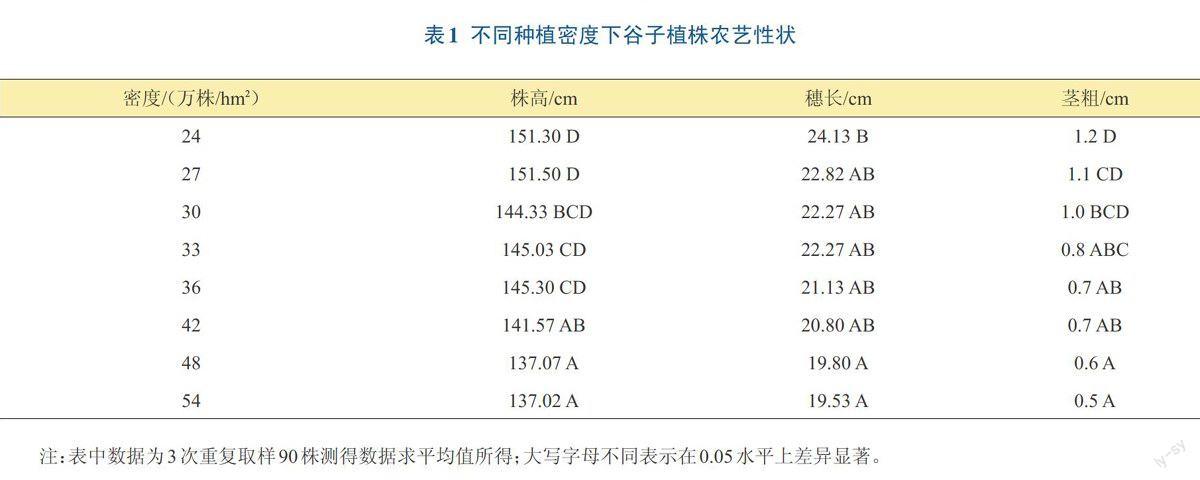

2.1种植密度对谷子植株农艺性状的影响

由表1可看出,随着种植密度的加大,谷子植株的株高降低,当种植密度54万株/hm2和48万株/hm2时,植株株高最低,分别为137.02cm和137.07cm,显著低于除种植密度为42万株/hm2外的其他处理。随着种植密度的加大,植株的穗长和茎粗也有减小的规律,当密度为24万株/hm2时,植株的穗长和茎粗均最大,分别为24.13cm和1.2cm;当密度为54万株/hm2时,植株的穗长和茎粗均最小,分别为19.53cm和0.5cm。

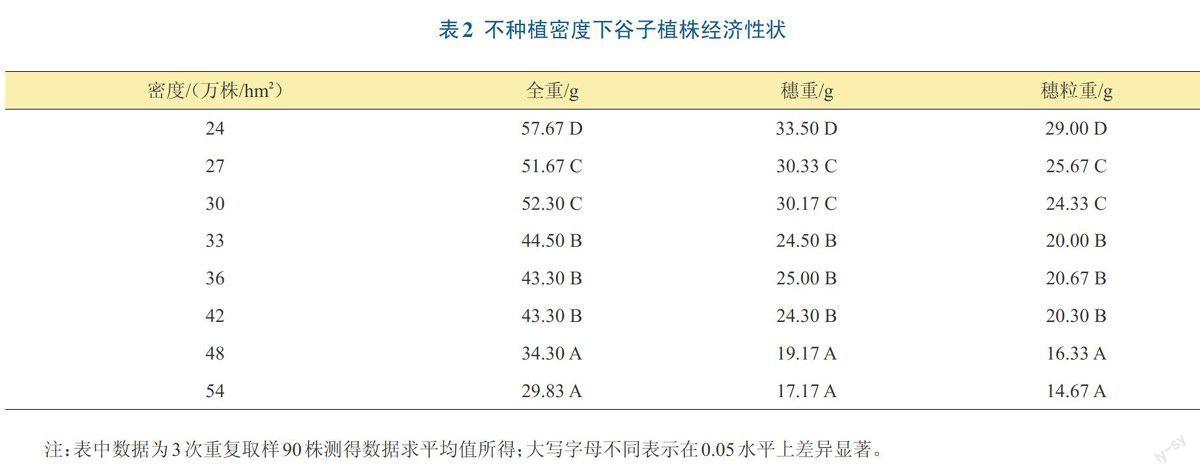

2.2种植密度对谷子植株经济性状的影响

由表2可看出,随着种植密度的加大,谷子植株的全重、穗重和穗粒重均有随种植密度的加大而降低的规律。当种植密度最低,为24万株/hm2时,谷子植株的全重、穗重和穗粒重均最大,分别为57.67g、33.50g和29.00g,显著高于其他密度处理。当种植密度最大,为54万株/hm2时,谷子植株的全重、穗重和穗粒重均最小,分别为29.83g、17.17g和14.67g,与处理密度为48万株/hm2时无显著差异,此二处理植株的经济性状显著低于其他密度处理。密度为33万株/hm2、36万株/hm2和42万株/hm2时,植株的经济性状之间无显著差异。

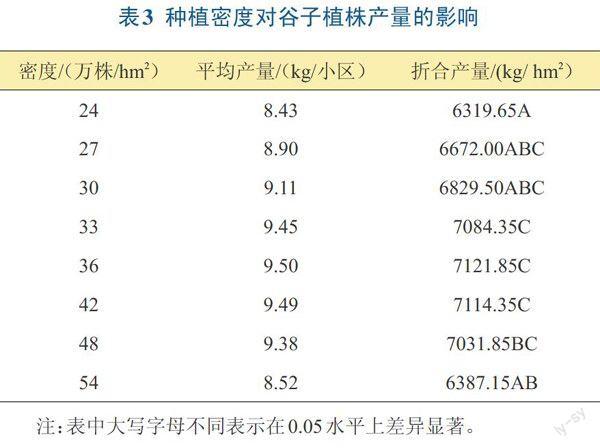

2.3种植密度对谷子产量的影响

对不同密度处理的产量比较分析(见表3),可看出,在低密度24万株/hm2时,产量处于低水平。随着种植密度的加大,产量逐渐增加,当密度为36万株/hm2时,产量达到最大值,为7121.85kg/hm2。当种植密度大于48万株/hm2时,产量明显降低。

通过对不同密度处理之间产量差异显著性比较,结果表明,在8个不同密度处理之中,以36万株/hm2、42万株/hm2和33万株/hm2的3个处理产量最高,显著高于密度为24万株/hm2和54万株/hm2的处理。密度为36万株/hm2处理的产量略高于42万株/hm2处理和33万株/hm2处理,但此3个处理之间差异不显著,即可认为适宜种植密度为33万株/hm2-42万株/hm2。

2.4种植密度与谷子产量的曲线估计及模型选择

利用SPSS统计软件进行回归曲线估计,见图1与表4,拟合的二次曲线更符合谷子产量随种植密度变化规律。此二次曲线模型y=bo+b1χ+b2χ2的Sig.<0.001,表明该数学模型显著有效,而其余模型Sig.>0.05,说明这些模型均无效,不适合用来对谷子产量和密度关系的模拟。二次曲线模型的决定系数R2值为0.972,F值为86.498,均为10种曲线模型中最大值,且拟合优度远远高于别的模型,因此,选择二次曲线模型y=bo+b1χ+b2χ2为描述春谷早熟区谷子种植密度与产量的关系的最优模型。

2.5春谷早熟区种植密度与谷子产量的预测模型及预测结果

由以上分析已知,本试验得出的春谷早熟区种植密度与谷子产量关系最优预测模型为y=bo+b1χ+b2χ2,带入参数,本试验‘大同29号的方程式即为y=1541.272+286.622χ-3.632χ2。此方程为一典型的开口朝下的抛物线方程,其理论最适密度为-b1/2b2,理论最高产量为(4b2bo-b12)/4b2。经计算得出,理论上最高产量为y=(4b2bo-b12)/4b2=[4×(-3.632)×1541.272-286.6222]/4×(-3.632)=7196.019(kg/hm2);理论上最适密度为χ=-b1/2b2=-286.622/2x(-3.632)=39.4579(万株/hm2),处于实测适宜种植密度33万株/hm2—42万株/hm2之间,模型预测值与实测值吻合,但精确度更高。这说明本试验得出的谷子产量和密度关系模型较为合理,能较准确描述谷子产量和种植密度的关系。

3结论与讨论

本试验是采用小区试验、方差分析和非线性回归的方法进行研究,首先对不同种植密度下谷子农艺性状、经济性状及产量差异进行了考察,结果表明:种植密度对谷子的株高、穗长、茎粗、全重、穗重、穗粒重都有明显影响,即随着种植密度的加大,谷子植株的株高降低、穗长变短、茎粗变小、全重、穗重、穗粒重都减少,这是由于随着密度的增加,个体植株之间出现对光、温、水、气、肥等的竞争,个体植株的发育受到了影响。但随着密度的增加,产量会呈现先增后降的趋势,即在低密度24万株/hm2时,产量处于低水平,随着种植密度的加大,产量逐渐增加,当密度为33万株/hm2—42万株/hm2时,产量表现最好,当种植密度大于48万株/hm2时,产量明显降低。这丰要是因为栽培密度过于小时,虽然植株个体能得到充分的发育,但单位面积个体数量少,光能、营养、水分不能充分利用,因而群体产量低。随着种植密度的增加,单株个体所获得的资源相对减少,但单位面积有效穗数增加,即增加了群体生产能力,因而产量增加。但当栽培密度增加到一定程度后,虽然单位面积穗数多,但单株之间出现明显的对水、肥、气、热、光等资源的竞争,个体发育不良,因此难以高产。只有在合适的密度下,个体与群体发育相协调,产量才能达到最高。本试验密度在33万株/hm2、36万株/hm2和42万株/hm2时的产量均较高,分别为7084.35kg/hm2、7121.85kg/hm2和7114.35kg/hm2,三者之间没有显著差异,因此可认为33万株/hm2-42万株/hm2是春谷早熟区谷子适宜的种植密度。

通过SPSS进行曲线回归,确定了二次曲线模型y=bo+b1χ+b2χ2是春谷早熟区种植密度与谷子产量关系最优预测模型,本试验‘大同29号的方程式为y=1541.272+286.622χ-3.632χ22,计算得出理论最适密度为39.4579万株/hm2,与实测值相吻合。该模型拟合优度(R2值)为0.972,而且运算简便,能很好地描述春谷早熟区谷子种植密度与产量的关系,预测的最适密度较方差分析确定的最适密度更准确。

本研究确定的二次曲线函数模型,具有较强的实用性和广适性,适应于西北春谷区常规种种植密度、产量的预测,但该模型的参数值能否适用全国不同生态条件的所有谷子品种的预测,需进一步深入研究。