安徽沿江棉区机采棉优化栽培技术研究

王维 郑曙峰 徐道青 刘小玲 陈敏 阚画春 彭华升 李秀珍 余宏旺

摘要:为了建立安徽沿江棉区机采棉种植模式,采用正交设计3套3因素3水平田间试验,研究了安徽沿江棉区机采棉优化栽培技术。结果表明,对安徽沿江棉区机采棉产量影响显著的栽培因子有品种、播期和种植密度等,DPC、N和去蕾措施等3个栽培因子对机采棉产量有不同程度的影响。综合考虑,将安徽沿江棉区机采棉栽培技术优化为:品种选用‘中棉所50、‘机收50等早熟品种,于5月下旬直播,播种密度为10.50万株/hm2~11.25万株/hm2,N用量为180kg/hm2左右,DPC用量为180-270g/hm2,施肥和化控的具体方法要结合地力、长势、天气等因素综合考虑,条件允许时可以适当去除早蕾或晚蕾以促使机采棉成铃更为集中。

关键词:沿江棉区;机采棉;栽培技术;优化

中图分类号:S562

文献标志码:A

论文编号:cjas15010016

0引言

在当前大量农村劳动力转移、劳动力成本逐年增加的背景下,种植棉花较其他作物更费时费工已经成为影响中国棉花生产稳定越来越突出的因素,加上近几年棉花价格持续走低,植棉比较效益跌入低谷,棉花种植面积大幅度滑坡,发展棉花生产机械化的需求越来越迫切。因此,加快对机采棉种植模式的研究和推广,对稳定棉花生产、促进棉花生产方式的变革等都具有重要意义。

目前,美国、澳大利亚、巴西等一些世界主要产棉国均已实现棉花收获机械化。中国棉花生产全程机械化最早起始于新疆建设兵团,从1996年开始棉花生产全程机械化试验示范,机采棉种植模式已经成熟,到2013年机采棉面积约占植棉面积的60%。但中国内地棉区棉花生产机械化发展缓慢,机械化程度在大田作物中处于较低水平。近年来,内地棉区开始开展机采棉农艺技术的相关研究,并有小范围的机采示范,取得了一定成效。代建龙等提出了黄河流域棉区机采棉栽培技术,孙天曙等总结了江苏沿海棉区机采棉技术应用现状,席凯鹏等对山西省机采棉关键技术进行了分析,张教海等提出了湖北省发展机采棉的思路。一致认为,机采棉品种选育、配套栽培技术研究要适宜于当地气候特点和当地棉花生产特点,难点在于如何实现机采棉的集中开花、结铃和吐絮。

安徽沿江棉区地处长江中游,具有南方地区所特有的充裕的光、热、水、资源,同时又能避开棉花收获季节多连阴雨等不利气候,是安徽省植棉优势区域,也是安徽重要的纺织工业基地所在,仍将作为安徽的主要棉花生产区域而存在并发展。与新疆棉花产区适宜推广应用大型采棉机不同,该区域棉农众多、种植地块相对分散,棉花生产方式和气候特点造成棉花结铃吐絮时间长,采收次数多,难以做到一次性机械化采收,对于新疆机采棉种植模式不宜生搬硬套,适宜机采的棉花种植模式还需要逐步摸索。前人对棉花品种、播期、密度、施肥、化控等栽培因子研究较多,但针对安徽沿江棉区机采棉栽培因子的研究较少,因此笔者针对安徽省沿江棉区开展机采棉优化栽培技术研究,旨在为内地棉花生产机械化的发展提供理论依据。

1材料与方法

1.1试验概况

试验于2013-2014年布置在安徽安庆市迎江区安徽省农业科学院棉花研究所试验农场(以下简称安庆点)、望江县华阳镇(以下简称望江点)和东至县大渡口镇(以下简称东至点),3个试点均属于安徽省沿江棉区。安徽沿江棉区地处长江流域优势棉区,气候条件好,无霜期245~255天,≥10℃积温5100~5400℃,年平均降水量1200~1400mm,是集两熟和三熟的高产高效棉区。试验地前茬均为油菜。

安庆点供试土壤为沙壤土,属于中肥力土壤;望江点供试土壤为湖积物母质发质成的灰泥土,属于中肥力土壤;东至点供试土壤为沙壤土,属于中肥力土壤。安庆点试验田耕层土壤(0-30cm)的基础养分含量为:有机质13.35g/kg,全氮1.28g/kg,有效磷29.70mg/kg,速效钾76.2mg/kg。望江点试验田基础养分为:有机质16.55g/kg,全氮1.46g/kg,有效磷22.50mg/kg,速效钾85.2mg/kg。东至点试验田基础养分为:有机质10.15g/kg,全氮0.98g/kg,有效磷15.21mg/kg,速效钾101.2mg/kg。

1.2试验设计

采用3因素3水平9处理正交设计3套田间试验(表1),分别为试验1(品种、去蕾和DPC三因素试验)、试验2(播期、密度和DPC3因素试验)和试验3(密度、N和DPC3因素试验)。小区行长10~15m,行宽0.76m,每个小区6~10行,1~3次重复,随机排列。试验用品种由中国农业科学院棉花研究所和安徽省农业科学院棉花研究所提供。

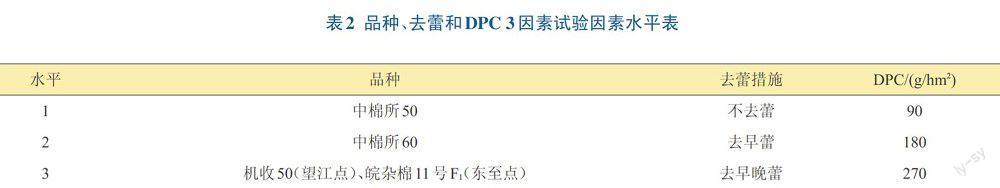

1.2.1试验1 品种、去蕾和DPC3因素试验(表2)。设品种、去蕾措施和缩节胺用量(DPC)3个因素,每个因素设3个水平,品种分别为‘中棉所50、‘中棉所60、‘机收50(望江点)和‘皖杂棉11号F1(东至点),去蕾措施分别为不去蕾、去早蕾和去早晚蕾,DPC用量分别为90g/hm2、180g/hm2和270g/hm2。在望江和东至各设1个试点。

1.2.2试验2 播期、密度和DPC3因素试验(表3)。设播期、种植密度和缩节胺用量(DPC)3个因素,每个因素设3个水平,播期分别为5月1日、5月21日和6月10日,种植密度分别为4.50万株/hm2、7.50万株/hm2和10.50万株/hm2,DPC用量分别为90g/hm2、180g/hm2和270g/hm2。在望江和东至各设1个试点,试验用品种为‘中棉所50。

1.2.3试验3密度、N和DPC3因素试验(表4)。设种植密度、氮肥用量(N)和缩节胺用量(DPC)3个因素,每个因素设3个水平,种植密度分别为5.25万株/hm2、8.25万株/hm2和11.25万株/hm2,纯N用量分别为90kg/hm2、180kg/hm2和270kg/hm2,DPC用量分别为90g/hm2、180g/hm2和270g/hm2。在安庆点实施,试验用品种为‘中棉所50和‘皖杂棉9号F2。

1.3田间管理

试验播种方式均为直播,单行种植。试验1望江点5月28日播种,东至点6月1日播种;设计播种密度为9.00万株/hm2。试验2按试验设计日期播种。试验3于5月28日播种。试验1和2全生育期均施肥1次,即于棉花成苗后施用棉花专用配方缓释肥(总养分45%,18-9-18)和商品有机肥(有机质含量45%)各750kg/hm2。试验3N用量按照试验设计执行,于苗期和初花期按4:6分2次施下;P2O5和K2O用量分别为90kg/hm2和180kg/hm2,于苗期一次性施下。DPC化学调控根据试验设计的总量,全生育期按1:2:3:4的比例分4次喷施,喷施时期分别为蕾期、初花期、盛花期和打顶后。免整枝,8月10日左右打顶,10月中旬喷施脱叶催熟剂,11月20日收获结束。试验其余栽培管理同大田生产。

1.4统计分析

试验数据采用Excel和DPS等软件进行统计。

2结果与分析

2.1品种、去蕾措施和DPC3因子的产量分析

方差分析结果表明,不同品种对产量的影响达到显著水平,而去蕾措施和DPC用量2个因素对产量的影响均不显著。由表5可知,望江点不同品种的产量排序为‘机收50>‘中棉所60>‘中棉所50,经LSD法多重比较,‘机收50显著高于其他2个品种,而‘中棉所60和‘中棉所50间差异不显著;东至点不同品种的产量排序为‘皖杂棉11号F1>‘中棉所50>‘中棉所60,‘皖杂棉11号F1和‘中棉所50间产量差异不显著,但他们的产量均显著高于‘中棉所60。不同去蕾措施处理间的产量差异均未达到显著水平,但2个试点产量排序不一致,望江点为不去蕾>去早蕾>去早晚蕾,而东至点为去早蕾>不去蕾>去早晚蕾。不同DPC用量间的产量差异均未达到显著水平,但排序不一致,望江点产量由大到小分别为180g/hm2、90g/hm2和270g/hm2,而东至点产量由大到小分别为270g/hm2、180g/hm2和90g/hm2。2个试点的产量排序不一致,可能与环境误差有关。

由极差分析(表6)可知,对产量影响较大的因素是品种,影响最小的是去蕾措施,2个试点的结论一致。尽管‘皖杂棉11号F1的产量在东至点最高,但考虑到‘皖杂棉11号F1是杂交棉,其生育期较长,不太符合机采棉成铃吐絮相对集中的要求,因此推荐机采棉栽培方案为:品种选用‘机收50或‘中棉所50,DPC用量为180g/hm2,条件允许时可以适当去除早蕾和晚蕾。

2.2播期、密度和DPC3因子的产量分析

方差分析结果表明,播期对产量的影响达到极显著水平,种植密度和DPC用量2个因素对产量的影响均不显著,望江和东至2个试点规律一致。不同播期的产量排序为5月1日>5月21日>6月10日,5月1日和5月21日播种的处理产量均显著高于6月10日播种的处理产量,2个试点规律相同。处理产量均随着密度的增加而增加,种植密度为10.50万株/hm2的产量均显著高于4.50万株/hm2处理,其余处理间差异不显著,2个试点结果一致。不同DPC用量间的产量差异均未达到显著水平,2个试点产量排序不一致。详见表7。

由极差分析(表8)可知,望江点和东至点极差大小排序一致,对产量影响较大的因素是播期,影响最小的是DPC用量。安徽沿江棉区是麦(油)棉两熟的高产高效棉区,该区域机采棉的推荐播种期为5月下旬,在不影响前茬的前提下播种越早越好,不能迟于6月10日,否则会显著影响产量。机采棉推荐种植密度为10.50万株/hm2左右,DPC用量为180-270g/hm2。

2.3密度、N和DPC3因子的产量分析

方差分析结果表明,种植密度对产量的影响达极显著水平,2个品种结果一致;N肥用量对‘中棉所50的产量影响达显著水平,对‘皖杂棉9号F2的产量影响未达显著水平;DPC用量对‘中棉所50的产量影响未达显著水平,对‘皖杂棉9号F2的产量影响达显著水平。不同种植密度处理的产量均随着密度的增加而增加,这同播期、密度和DPC3因素试验的结果一致。中棉所50:种植密度为11.25万株/hm2和8.25万株/hm2的处理产量均显著高于密度为5.25万株/hm2的处理产量,2个较高密度处理间的产量差异不显著;皖杂棉9号F2与中棉所50的规律略有差异,详见表9。‘中棉所50的产量随着N用量的增加而增加,N用量270kg/hm2和90kg/hm2间产量差异显著,其余水平间差异不显著;‘皖杂棉9号F2的产量以180kg/hm2最高,90kg/hm2产量最低,N用量3个水平间差异不显著。产量随着DPC用量的增加而降低;‘中棉所50不同DPC用量间的产量差异均未达到显著水平;‘皖杂棉9号F2DPC用量90g/hm2的产量显著高于270g/hm2的产量,其余处理间产量差异不显著。详见表9。

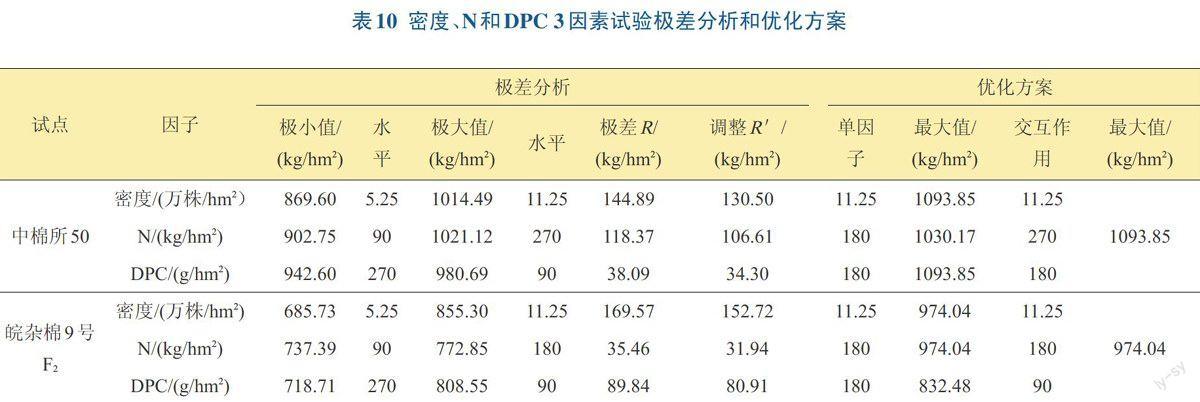

由极差分析(表10)可知,对于早熟棉品种‘中棉所50,对产量影响较大的因素是种植密度,其次是N用量,影响最小的是DPC用量;对于杂交棉‘皖杂棉9号F2代,对产量影响最大的是种植密度,其次是DPC用量,影响最小的是N用量。密度、N和DPC3个栽培因子的优化方案为:种植密度为11.25万株/hm2左右,N用量为180kg/hm2左右,DPC用量为180g/hm2左右。

3结论与讨论

结果分析表明,在3套试验所列的栽培因子中,对安徽沿江棉区机采棉产量影响显著的有品种、播期和种植密度,而N、DPC和去蕾措施3个栽培因子均对产量有不同程度的影响。张德贵等认为,品种的增产效应,45.0%归因于基因型的改良,20.4%归因于基因型和环境的互作。播期、密度、施肥和化控等栽培因子之间对棉花产量的影响具有一定的互作效应,加上大田试验的不确定因素较多,可能是导致本研究中N、DPC2个重要栽培因子的P值均未达到显著水平的主要原因。

安徽沿江棉区机采棉的适宜播期选在5月下旬,一是考虑到前茬的收获期,二是考虑到相对迟播可以适当缩短机采棉全生育期,更易一次性机收。生育期缩短后,唯有通过合理密植,配合化控技术,既要保证有足够群体,又要健壮个体,才能实现棉花高产,这与李丕明等提出的“DPC系统化控技术诱导下的增密增产技术路线”一致,即通过限制棉株无限生长特性,缩短生长期,以群体优质成铃构成产量主体,可以较好地协调早熟、优质、丰产。

棉花产量的形成离不开养分,而氮素由于化学性质活跃一直是养分管理的核心和难点,作物氮素需求受到气候、地力、田间管理等多因素的影响,因此机采棉氮肥用量的确立应建立在品种、播期、密度等栽培措施基础之上。潘晓康等认为,去早蕾是促进棉花优质高产的有效措施,它可以调节棉株体内养分的分配,使早期原供生殖生长的养分转为供营养生长,从而使营养体迅速增大,为中期多结铃打下基础;通过补偿作用,多结优质铃,进而增加总铃数和铃重。通过去除早蕾可以使棉株结铃部位向上推移,集中在中、上部大量开花结铃,减少了下部烂铃;去除晚蕾则可以控制后期旺长和贪青晚熟,调节结铃期,提高群体吐絮率,促进早熟,条件适宜措施得当时可显著提高产量和品质,因此去早晚蕾是调控机采棉集中成铃的有效措施,但去早晚蕾措施的实施要与长势、气候等因素相结合,要与其他栽培措施配合得当,既要避免因去早蕾而导致棉花晚发,又要避免因去晚蕾而导致减产。

综合以上分析,将安徽沿江棉区机采棉栽培技术优化为:品种选用‘中棉所50、‘机收50等早熟品种,于5月下旬直播,播种密度为10.50~11.25万株/hm2;N用量为180kg/hm2左右,应根据地力、气候等因素适当增加或减少;DPC用量为180~270g/hm2,分4~6次按“前轻后重、少量多次”的原则喷施,具体用量要结合长势、天气等因素综合考虑;在长势和气候条件允许、其他措施得当的前提下,可以通过去除早蕾和晚蕾,在时间和空间上进一步集中机采棉的成铃。