气候智能型农业的理念与实践

赵姣 杨晓光 王志敏

摘要:为了适应气候变化和保障全球粮食安全,联合国提出了发展气候智能型农业的理念与实践途径,目标是实现提高农业生产力、适应气候变化和减少温室气体排放3个方面的共赢。笔者阐述了气候智能型农业产生的背景、内涵和相关的技术方法,并介绍了不同国家的实践模式和成功案例。结果表明:气候智能型农业是全球农业转型发展的新方向,可通过土壤、水分、遗传资源和产业价值链等方面的综合管理引导当前农业系统做出必要改变,以共同解决粮食安全和应对气候变化的问题。中国亟待从全球经验和本国国情出发,推动气候智能型农业的发展。

关键词:气候智能型农业;粮食安全;气候变化;适应性;减排

中图分类号:SO1

文献标志码:A

论文编号:cjas15010030

0引言

“气候智能型农业(Climate-smart agriculture)”是联合国粮农组织为应对日益加剧的全球气候变化、保证粮食安全、促进农业转型而提出的一个新概念,是当前国际农业研究热点。气候变化造成了农业生产的不稳定性,同时生产上的技术不当更会加剧气候灾害的影响,使粮食安全受到威胁。因此,目前国内外的学者从宏观设计、具体的技术途径、资源的管理手段和政策制定等方面来探索适应性技术模式。从2015年1月开始,由环球基金会出资、中国农业部和世界银行共同组织的“中国气候智能型大宗作物生产”计划项目正式实施,这也标志着中国农业正朝着气候智能型农业的方向迈进。笔者总结已有的成功案例和经验,以期为中国发展气候智能型农业提供借鉴。

1气候智能型农业产生的背景与内涵

分析预测,到2050年,全世界人口将增至90亿以上。为满足不断增长的人口对粮食的需求,世界粮食产量必须提高70%,但气候变化使农业发展面临巨大挑战。据政府间气候变化专门委员会(IPCC)报告,大气中CO2浓度由工业革命之前的280mg/kg,已上升到目前的360mg/kg,到2100年将上升到540~970mg/kg。在全球温室气体排放中,农业排放量占14%~20%,主要是CH4和N2O。温室气体增多,促使气候变暖。IPCC最近2次评估报告分别得出过去100年来全球平均气温上升0.6℃(0.4~0.8℃)和0.74℃(0.56~0.92℃)的结论,在21世纪温度将继续增加1.1~6.4℃。气候变暖,将引起全球整个气候系统的变化,导致极端天气的频繁发生,如持续高温和低温天气、暴风雨、干旱和洪涝等。气候条件是农业生产的重要决定性因素,全球气候变化,改变了农业的生产潜力,对作物的产量和品质、氮素淋溶、种植制度、病虫害的突发频率均造成很大影响,尤其是极端的天气变化,会给农业生产带来严重的灾害。一些国家的粮食产量将因气候灾害而严重降低,粮食生产成本和市场价格提高,将引发严峻的粮食危机。为了实现粮食安全和农业发展的目标,农业产业结构将面临新的调整。全球农业已进入一个新的转型发展期,需要结合国家和政府的政治、法律、经济体制的建设,协调处理农业生产和气候变化之间的关系,通过土地利用、土壤营养、水分和遗传资源的高效管理,形成“高产、高效、抗气候变化风险能力强、低排放”的农业生产系统。

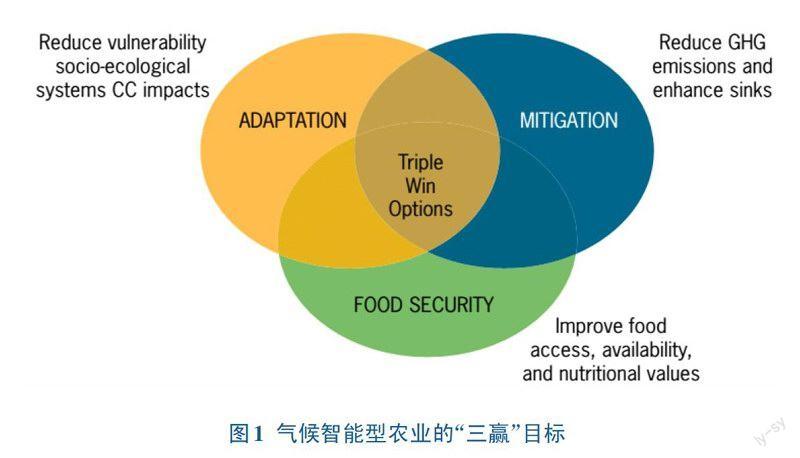

基于上述背景,联合国粮农组织(FAO)于2009年首次提出了气候智能型农业的概念,并于2010年10月28日发布了《“气候智能型”农业:有关粮食安全、适应和减缓问题的政策、规范和融资》的报告,该报告指出:气候变化将使许多粮食已经严重短缺地区的农业生产力、稳定性和收入进一步下降,若要满足不断增长的世界人口对粮食的需求,发展中国家亟需发展气候智能型农业。2013年FAO又发布《气候智能型农业资料》,进一步阐述了气候智能型农业的意义、定义、实现途径和发展措施。根据FAO定义,气候智能型农业的内涵包括3个主要方面:(1)持续提高农业生产力和农民收入;(2)有效增强应对气候变化的适应力和恢复力;(3)大幅减少温室气体排放。它是通过政策、技术和经济手段将生产力、气候变化的适应性与减排3方面目标综合落实到农业发展的政策计划中,从而实现“三赢”的农业可持续发展新途径(见图1)。2014年1月和9月,一些国际组织共同对科学家和农民开展了调查,了解其关于气候智能型农业具体实施行动的意见。近年来,相关的研究与实践已在许多国家展开,涌现出许多成功的案例。

气候智能型农业作为一种新的农业发展理念和方向路径,它通过提高农业资源利用效率和农业生产适应能力,引导当前农业系统做出必要改变,以共同解决粮食安全和应对气候变化的问题。气候智能型农业还要着力改善农民的生计问题,通过降低投入成本、采取合适的生产技术以及农产品的增值加工和有效销售等手段促进农业经济持续发展。对于以农业作为国民经济主要支柱的国家,这既是转变农业思路,同时也是减少贫困的途径。要实现农业的转型并满足多目标的统一,需要综合考虑当地的实际情况,并协调种植业、畜牧业、林业和渔业等各农业部门,以及水资源和能源等自然资源利用的关系。因此,Neufeldt等提出了“安全操作空间(safety operating space)”的思想,将气候智能型农业扩展为包含社会福利(风险保险等)、农业和粮食安全的社会一经济复合系统,使其更加符合人类的需求。

2气候智能型农业的实践途径与技术模式

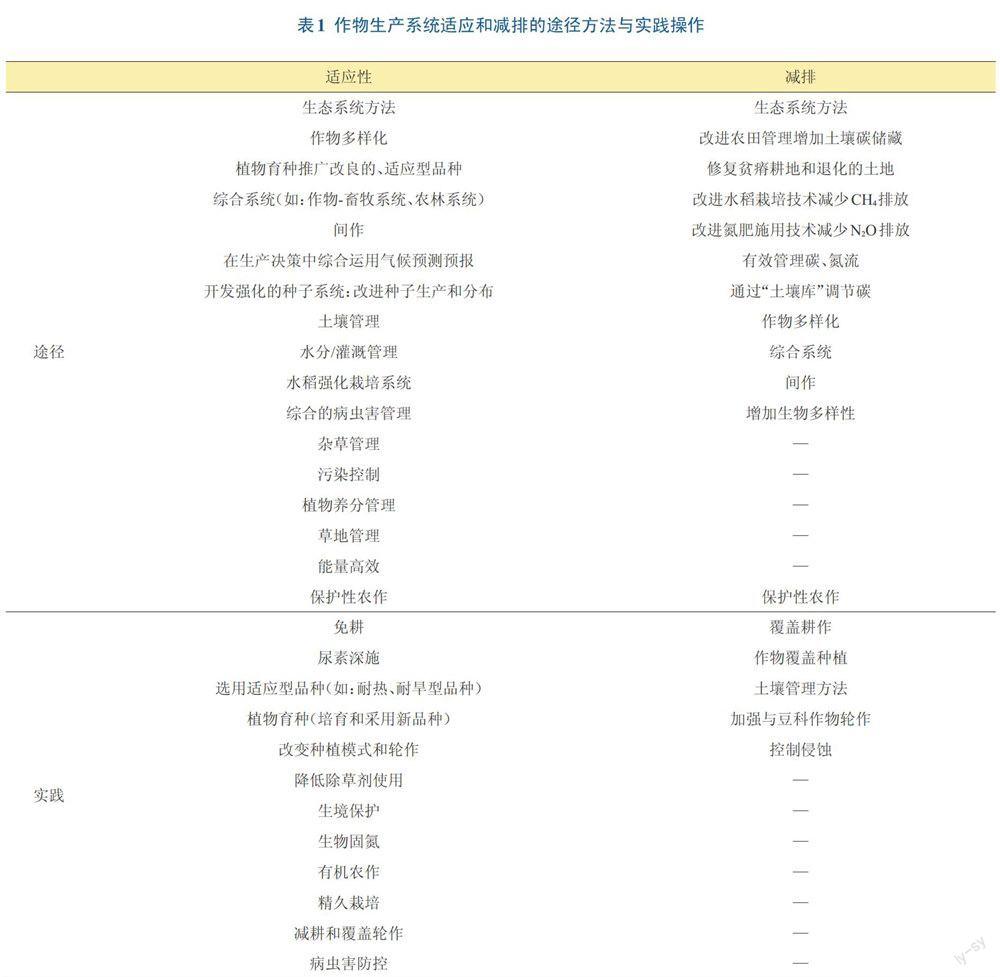

在《气候智能型农业资料》中,FAO提出了一套全面的、综合的气候智能型农业的实施方案,包括气候智能型种植业、渔业、畜牧业、林业等。“气候智能型”作物生产也是可持续作物生产,实践中强调采用生态系统方法,重视保护性耕作、水稻强化栽培、农林复合系统等现行的有效措施(见表1),突出土壤和养分管理、水资源管理、遗传资源的保护和利用等相关技术的综合应用。

2.1土壤和养分管理

气候变化对土壤造成了很大的影响,土壤中能供给植物的水分和养分减少、土壤流失加重、土壤有机质分解等。要根据土壤类型来制定土地利用计划,提高农民的知识水平、创新和管理土地的能力;保护和缓解土地退化,如优化土壤覆盖物(包括残茬、作物覆盖和其他覆盖物等),改善土地结构(梯田等);推行保护性耕作,增加土壤中有机质的含量,增加蚯蚓等土壤生物的数量,从而提高土壤的质量。提高土壤肥力和肥料利用效率,施用有机肥和作物残茬的堆肥、种植豆科植物,既能提高土壤肥力,又能减少温室气体的排放。精确施肥,深施肥,满足植株对养分的需求,能提高土壤中养分的利用效率。目前在农业上生物炭的使用,不仅能提高营养物质的利用效率,而且能减少温室气体的排放。

2.2水资源管理和提高水分利用效率

气候变化增加了降雨的多变性和不确定性,高温、干旱和洪涝等极端天气均影响水资源的利用。水资源的管理主要涉及政策、投资、用水管理和制度以及技术等因素。

对于水资源稀缺的地区,未来的压力会越来越大,重点在于提高已有水资源的利用效率,加强水坝等基础设施建设,提高贮水能力和水的回收利用,优化水资源的调配,利用海水淡化,控制水污染等方面。

对于灌溉区域,实施不同层面和规模的管理方式。(l)在农田和农场层面:涉及到耐旱品种的选育、高效灌溉技术、农业多样性以及排水系统的设置等。(2)在灌溉方案上:涉及灌溉设备和技术的现代化;对水资源进行定价,减少水分浪费,提高水分利用效率;实现技术、政策、科研院校研究相结合。比如,在中国黄淮海平原,通过试验研究的作物节水栽培技术推广到大面积农田使用,给农民粮食生产带来了福利。(3)在河流流域层面:涉及到基础设施的建设和管理、土地规划、保险制度等,同时利用灾害预警系统和气象预报,帮助农民做出精明的决策。从长远来看,应通过预测系统预测水资源循环的潜在变化,采取措施应对它的负面影响。(4)在国家层面:制定可靠的保险制度,应对气候变化带来的风险,比如国家农作物保险制度,使生产者、保险公司、政府共同承担风险;对不同等级的灾害采取不同的补偿措施,优先考虑灾害严重或抵御灾害能力脆弱的地区。

另外,农业灌溉会造成温室气体的排放,比如地下水的抽取需要燃烧化石燃料等,会释放温室气体;水稻田的甲烷排放量占农业甲烷排放总量的1/3。气候智能型农业的目标之一是减排,应通过培育旱稻品种、干湿交替的措施来减少稻田温室气体的排放。

2.3遗传资源和培育“智慧型”品种

多样化的遗传资源是气候智能型农业的前提。遗传资源的多样性影响生物应对环境变化的能力,比如高温、干旱、洪涝和病虫害等;同时,能调控作物的生长周期和对水肥等投入的反应程度等。遗传资源的保护是提高灾害恢复力和物质利用效率的基础,也是产生高产和优质品种的来源。但是由于气候变化、自然栖息地的消失和环境的退化等原因,使得遗传资源的多样性在以惊人的速度下降。人类可以通过就地保护、迁地保护和二者结合的保护方式来维持生物多样性,通过生物多样性来提高动植物生产的稳定性。

面对多变的自然环境和气候变化,未来作物育种的目标是培育“智慧型”品种,能够抵御高温、干旱、洪涝和病虫害胁迫,对广泛的农业环境具有较强的适应性,并使用较少的投入生产更多的产品。

2.4“能源智能型”管理

2010-2035年期间,全球对能源的需求将增加1/3,其中发展中国家的需求占很大比例。现在能源有很大的缺口,据国际能源总署估计,全球1/5的人口还不能用上电,2/5的人仍用传统的生火方式做饭,此方式造成了严重的空气污染。“能源智能型粮食系统”是减排的重要支柱。因此,在气候智能型农业中应重视“能源智能型”管理,突出以下措施:

2.4.1发展可再生能源 风、太阳能、水、沼气等资源能产牛巨大的价值,替代化石燃料。在农场种植能源作物或用于能源的树木,能实现多种用途的统一。

2.4.2提高能源的利用效率 采取少耕或免耕的土壤耕作方式能减少能源消耗;精准农业能提高水肥的利用效率,使单位水肥消耗的能源利用效率提高。

2.4.3技术和设备上的革新 能源技术和设备是农村合作社向“能源智能型”转变的必备条件,同时取决于自然条件、基础设施和劳动力的技能的熟练程度。技术和基础设施的革新需要国家政策和项目的支持。

2.5综合的农业生态系统

农业生态系统不仅包括作物,还包括土壤、其他多样化生物等因素。将作物与其他系统结合,形成复合农业生态系统,比如农林系统、作物-畜牧系统、水稻-鱼系统等,增加生态系统的生物多样性,并加强生态系统综合管理,能使整个系统更具弹性和生产力,并能减少温室气体的排放。

2.6可持续的食品产业价值链

在食品产业价值链中,每年大约有13亿t的食品损失和浪费,相当于全球生产供应总量的1/3,发达国家和发展中国家分别为6.7亿t、6.3亿t,主要是蔬菜和水果。食品的产业价值链包括4个主要的环节:生产、贮藏、加工和分配。在产业链的每个环节均会有食物的损失和浪费。发展中国家由于低收入、缺少市场和基础设施(如铁路、水路和港口等)等原因,浪费和损失主要在于食品生产、收获后处理、贮藏和加工过程中。而发达国家主要是粮食的贮藏、准备和烹饪、食品选择(比如,购买和烹饪的食物超出其消费的需求)过程中。因此,需要从社会、经济和环境的角度,在食品生产、收获后贮藏和加工、食物的分配和市场流通以及消费等环节来减少损失和浪费,扩大回收利用,实现食品产业价值链的可持续发展。

3气候智能型农业的成功案例

全球不同国家和地区在FAO的协助下,开展了气候智能型农业的实践,根据当地的情况制定适宜的解决方案,经过测试后不断推广应用,取得了许多成功的案例。

3.1革新农业技术

例如,在萨赫尔,通过“农民管理的自然重建(farmer-managed natural regeneration)”实践,重新栽种了2亿棵树,恢复了500万hm2退化的土地,使每年的粮食产量增加了100万t,解决了250万人口的粮食安全问题,同时为家畜提供了充足的饲料来源;该国水资源回收高效利用的实践也给当地农业可持续发展做出了重要贡献。在非洲和亚洲等国家,开展了农业生态系统重建的实践活动。在20世纪80年代马达加斯加发展的“水稻强化栽培方法”(System of RiceIntensification,SRI),已在全世界45个国家得到了运用,均取得了良好的效果。越南运用此方法实现了产量增加、水分利用效率和土壤肥力提高、温室气体减排“三赢”。另外,加拿大培育的耐除草剂和病虫害的作物品种,非洲国家培育的耐旱玉米品种等,均通过遗传资源的改良提高了农业抗气候灾害风险的能力。在秘鲁的安第斯山脉,FAO正致力于促进玉米、马铃薯和藜麦等地方品种的保护,每个品种都是在特定的气候和海拔条件下,经过几个世纪培育出来的。确保作物和动物的广泛生物多样性将是农业适应气候变化的关键。

3.2实施减灾措施

例如:印度通过气候灾害保险,鼓励农民在作物上投资,提高农业生产力,并减少了气候灾害造成的损失;埃塞俄比亚强力推动安全保障和家庭资产建设项目,并得到加拿大、丹麦、美国、联合国、欧盟、世界银行等外部力量支持,使将近800万个家庭的粮食安全得到保障,提高了应对气候灾害的能力。

3.3制定有效政策

例如:丹麦制定了绿色发展政策、澳大利亚和巴西提出了低碳农业倡议等,均减少了温室气体的排放。马拉维、越南和赞比亚等国,也制定了促进和支持气候智能型农业为目标的国家政策,取得成效。

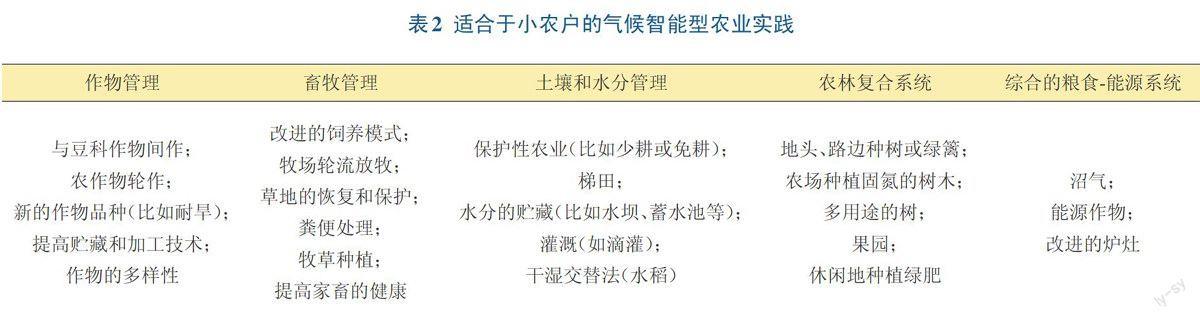

许多发展中国家的农业生产主要以小农生产为主。近年来,针对小农户的气候智能型农业,总结出了一些可行的实践方式(见表2),对发展中国家有借鉴意义。

气候智能型农业的实践也受到一些社会人士的质疑。例如,有农民组织认为,联合国的提案会使农民陷入负债的泥潭和依赖性增加。以墨西哥为例,它曾经是个自给自足的国家,在绿色革命和扶贫政策的支持下,反而成为依赖他国粮食供给的国家,气候智能型农业也难以避免不步其后尘。该提案会被某些投机分子利用,认为农业是有利可图的行业,从而大部分土地被兼并,农民失去土地后只能靠出卖廉价的劳动力为生,生活水平会下降。另外,农民为了迎合世界市场需求更多地生产经济作物,而不是为了满足当地的粮食需求,这样会影响粮食的就地供给。农业工业化在不断发展,其过程中温室气体的排放会增加,这与减排的目标是背道而驰的。因此,要从全球系统和整个体制结构的角度来考虑和推动气候智能型农业的发展。

4中国发展气候智能型农业的对策

中国拥有世界l9%的人口,但耕地面积约只占世界的7%。中国地处东亚季风气候,气象条件年际波动大,是农业气象灾害多发地区。据统计,目前中国气象灾害占农业灾害的70%~80%。20世纪的100年中,中国平均温度上升了0.5~0.8℃,与2000年比较,至2020年和2050年将分别上升1.3~2.1℃和2.3~3.3℃;降雨也在发生变化,中国北方地区平均每10年降雨量减少20~40mm,而南方地区增加20~60mm。至2050年,全国降雨量将增加5%~7%。未来气候变化对中国农业生产的影响将尤为严重,粮食安全存在更大风险。

长期以来,中国农业生产走的是一条“高投入、高产出”的道路,在不断追求高产的同时,消耗了大量的资源,并对环境造成不良影响。据研究,2005年中国温室气体总排放量中农业占11.6%,其中农田的CH4排放量占全国CH4排放总量的56.6%,主要是稻田排放;农业N2O的排放量占全国总量的74%。肥料、农药和灌溉的过量使用及利用效率低是造成温室气体大量排放的主要原因。中国的肥料使用量占世界总量的30%,位居世界第一。2011年,中国消费了5.63亿t肥料,但利用效率只有30%~35%,而发达国家是60%;同年,农业生产消耗了350亿m3水,但水分利用率只有50%,而发达国家是80%;农药的利用率只有30%。过量的投入、低利用效率、大量温室气体排放和较低的土壤有机碳含量等情况表明,中国应该走气候智能型农业道路。笔者认为,中国发展气候智能型农业应重视以下工作。

4.1制定和实施应对性策略

为应对气候变化,中国政府已经采取了一系列的政策和行动计划。在2007年中国成立了“国家气候变化项目”;增加了有关气候变化方面的研究资金投入。在农业方面,加强了水利等基础设施的建设,并开展了多项节水节肥技术的研究;同时,推动了农业节能减排多项工作。根据联合国气候变化框架公约(UNFCCC)和京东协议书,至2020年中国温室气体的排放量将比2005年减少40%~45%。然而,围绕发展气候智能型农业目标,中国尚需加强政策推动,促进农业生产方式的转变。要制定更严格的水资源管理、耕地保育、农业有害物控制等政策,逐步建立完善的农业保险制度,加强对气候灾害的预警预测。在区域水平上,根据气候变化特点,分区制定气候智能型农业发展规划和技术实施路线图。鼓励企业参与农业节能减排项目的投资与产品开发,同时支持社会组织参与农业气候风险管理和绿色发展的评估与监督。

4.2创新和集成优良技术

农业技术是农业发展的命脉,研究和开发适合于当地的气候智能型农业技术体系至关重要。目前正在发展和已经取得成效的技术主要有:培育耐胁迫和减排的动植物品种,如杂交水稻品种能减少甲烷排放;提高作物产量和水肥利用效率的栽培技术;减少温室气体排放的措施,如半干法水稻栽培技术、微生物技术来减少水稻田甲烷的排放;控制气候条件的技术,如中国一些省份在降雨方面(如人工降雨)进行技术投入,在四川和西藏用干冰降雨;保护性耕作及生态农业建设相关技术等。未来要继续探索和创新土壤可持续培肥、水肥精量管理、作物精确设计栽培、病虫草害绿色治理、生物多样性利用、高效轮作模式、微生态调控等技术,发挥模拟模型、专家系统及“3S”技术的系统整合作用,集成建立具有中国特色的“高产、优质、高效、生态、安全”多目标统一的农业生产体系。

4.3强化和扩大技术推广

中国在科技入户、高产创建等技术示范推广方面已经做了大量的工作,并取得了成效,积累了很好的经验。2005年农业部推行因地制宜的施肥技术,根据土壤类型和特征进行配方施肥,促进了施肥技术的规范化实施。但我国各地生态环境多样,生产水平差异很大,农民的技术文化素质参差不齐,技术的全面推广应用仍存在较多困难。随着农业规模化经营不断发展以及农业生产主体和劳动力结构的变化,在今后的农业技术推广中,需要适应性地创新模式,建立科技人员、地方政府、企业、农民合作组织、农民和农机手联合协作、协同参与式推广体系,强化气候智能型农业的宣传,针对地区特点不断推出适宜的品种和技术,开展综合技术规模化示范和知识培训,突出发挥机械和农机手在现代农业技术传播中的载体作用,特别重视农机手综合素质培训。

4.4建设和完善研究合作平台

气候智能型农业作为一种新的农业发展理念模式,需要和现代农业和农村建设相结合,需要借鉴国际经验并针对本国国情研究提出粮食安全、气候适应、节能减排和农民增收多目标相统一的理论和技术解决方案。中国有关气候智能型农业的研究和实践才刚刚开始,实施过程中的风险性和不确定性以及农民的可接受性均需要进行科学的评估,需要纵向和横向的协作研究,为政府提供决策方案。建立政府主导、企业融资、社会力量参与、国际合作的研究平台,集中一批多学科的优秀专家,整合和利用农业-气候-牛态-经济相关联的大数据网络,建立从定性到定量综合集成研讨厅体系,处理和解决气候智能型农业复杂系统问题。