清代陈州府的慈善事业

刘莉

[摘 要]清代慈善事业承袭明制,总体较为繁盛。地处中原腹地的陈州府,慈善事业在清代亦取得显著成效,主要体现为慈善组织数量较为可观、功能较为齐全,参与主体亦相当广泛。其机构设置涉及养老、济贫、赈灾、助丧、慈幼、助学等各个方面;其创办方式主要有三种类型:官办、官督民办和民办;其资金来源呈现出多样化的特征,主要有官方资助、个人捐赠和商业化运作收入等三种筹资渠道。陈州府慈善事业的兴办是官方倡设,官绅、官民互动的结果,其运作发展虽表现出一定的局限性,但总体是较为发达的。

[关键词]清代;陈州府;慈善事业

[中图分类号]K297 [文献标识码]A [文章编号]1000-3541(2015)04-0078-06

The charity of Chenzhou State in the Qing Dynasty

LIU Li

(College of Social Science, Suzhou University, Suzhou 215123,China)

Abstract: The charity of the Qing Dynasty,inheriting that of the Ming Dynasty, is prosperous. Chenzhou State is located in the hinterland of the central plains, whose charity made remarkable achievements in the Qing Dynasty, which has considerable number and diversity and many participants. Its charity organization involves almost every aspects of society such as the endowment, the salesian, helping the poor, funeral aids, financial aids to students and warehousing. The charity of Chenzhou State in the Qing Dynasty mainly has three types: government-run charity, charity run by the local people in government supervising and folk charity. It has diversified funding sources, mainly three financing channels: government aid, personal donation and commercial operation income. The charity of Chenzhou State in the Qing Dynasty is run by the officials and shows the interaction between?official and gentry, officials and civilians. The operation and development of the charity of Chenzhou State in the Qing Dynasty has certain limitations, but overall it is relatively prosperous.

Key words:the Qing Dynasty;Chenzhou State;charity

[收稿日期]2015-05-06

① 明万历十年(1582年),陈州、商水、项城、沈丘、西华、扶沟、太康6县1州属开封府;雍正二年(1724年),升陈州为直隶州,统项城、沈丘、西华、商水4县;雍正十二年(1734年),置陈州府,下辖淮宁、太康、扶沟、西华、商水、沈丘和项城7县,属河南布政使司,地理位置与今河南省周口市大致相同。本文中“陈州府”的地理范围包括上述7县。

中国是世界上最早倡行与发展慈善事业的国家,早在西周时期就设置了专门的官职来施行惠政,救济贫病之民[1](p.28)。同时中国传统文化中蕴含了深厚的慈善思想,如儒家的“仁爱”、佛家的“慈悲”、道家的“积德”、墨家的“兼爱”等思想,奠定了中国的慈善历史文化底蕴。中国古代慈善事业经过历朝历代的发展,到明清时期渐趋成熟。清代陈州府①是中原地区慈善事业成效较为显著的区域之一,不仅官方慈善机构设置完善,种类众多,而且民间义行不断涌现,形成了官民互动的慈善体系,然而,相关研究则极为薄弱。笔者查阅了清代陈州府及所辖各县方志,拟对清代陈州府的传统慈善事业进行梳理和剖析,总结其运行规律,由此窥见清代陈州府地区传统慈善事业的概貌及得失,以期丰富中原地区的慈善史研究,为现代慈善事业提供历史借鉴。

一、 種类及功能

中国兴办慈善事业的历史源远流长,至明代具有养老慈幼、济贫赈灾、恤病助丧等功能的各种慈善机构已经初具规模。明末兵燹,各地恤政遭到严重破坏。清军入关后,清王朝为巩固其统治,安定社会秩序,继承并发展了明代的社会慈善事业。顺治五年(1648年),顺治帝下诏,令各地设立养济院,收养鳏寡孤独及贫病之人,并提供给养。由于清统治者的重视,很快全国大多数府、州、县陆续恢复和重建了养济院,清代慈善事业遂逐步展开。陈州府的恤政亦饱受明季兵祸之害,如扶沟县常平仓和商水县养济院均毁于明季兵火;淮宁县兵燹则更为严重,“白骨山积,青燐夜泣惨难闻见。”[2](卷五,《建置》)清代陈州府的慈善事业在承袭明制基础上,得到了显著发展,不仅慈善机构数量可观,而且功能渐趋完备。现将清代陈州府的慈善机构分成以下几类加以述评:

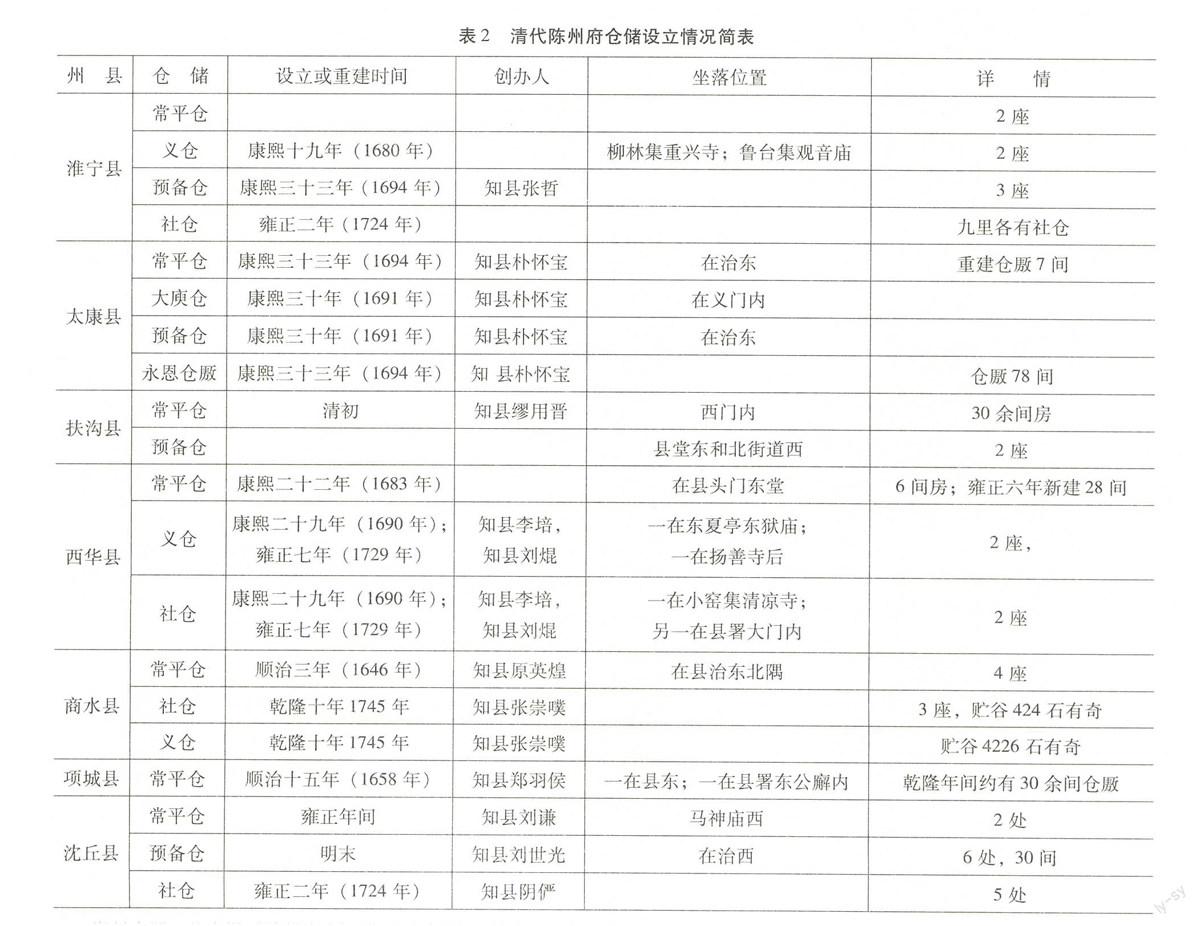

1.恤老、济贫机构

清承明制,全国大多数府县恢复或重建了养济院。清前中期一些经济状况较好的地区,出现了民营或官督民办性质的用以救济鳏寡孤独的普济堂、广惠堂等慈善组织。

陈州府的恤老、济贫慈善机构设置较为完备,从表一可以看出,陈州府所辖7县皆有此类慈善机构,主要有养济院、普济堂、广济堂、广惠堂、宜济堂等。如顺治十七年(1660年),知州王士麟在淮宁县设立养济院[2] (卷五,《建置》) ,这是清代陈州地区较早设立的恤老济贫慈善机构。另外,陈州府大规模创办或重建恤老济贫的慈善机构大多集中在雍正十二年(1734年),主要原因是官府奉文倡建的结果。是年,陈州府所辖各县几乎都设立了此类慈善机构,各地士绅亦积极响应,踊跃捐地捐银。如淮宁县创办了广济堂和跻寿院,且规模较大,经费较为充盈,广济堂由“各绅士捐输银一千一百两……捐置地三十三亩零”,跻寿院拥有房屋109间、土地33亩;商水县广惠堂和太康县普济堂亦颇具规模,广惠堂拥有南北厢房6间,用来储存粮食,瓦房26间作为穷民居住之所,并置地6顷39亩;太康县创办的普济堂拥有田产6顷30余亩;此外,扶沟县养济堂、西华县宜济堂、项城县普济堂、沈丘县广惠堂等也都在这一年设办[2] (卷五《建置》) 。至道光年间,陈州府的慈善机构设置渐趋完备,官督民办性质的慈善机构在救济孤贫方面发挥了更大的作用。以扶沟县为例,道光八年(1828年),扶沟县普济堂拥有“本银一千三百二十二两五钱,按月二分起息,收养贫民八十五名。”扶沟县政先堂,有“瓦房四十七间……收养贫民一百二十六名”[3](卷四《建置》)。由表1可见,清代陈州府各养老济贫慈善机构已颇具规模,所涉内容较为丰富,除养老济贫外,还包括为行人施药、施粮等;施善范围也较为广泛,受惠者除鳏寡孤独外,还包括往来行人。

太康县普济堂南关外雍正十二年(1734年)知县吴本涵奉文建,众士绅捐养赡贫民

扶沟县

养济堂天宁寺之西北雍正十二年(1734年)官府倡建收养孤寡衰老残废无依之人

普济堂道光八年(1828年)知县王德瑛重修收养贫民85名

政先堂在郝街路北道光八年(1828年)州同张灿捐及知县王德瑛创建收养贫民126名

西华县宜济堂雍正十二年(1734年)知县刘焜劝率,绅士义捐给贫民提供口粮

商水县

养济院庙西街南扶老济贫

广惠堂南街路雍正十二年(1734年)知县张淑载建为贫民提供居住、口粮

项城县

养济院在县治东街南给养孤贫10余人

普济堂在城隍庙西雍正十二年(1734年)知县刘俶及士绅捐建赡养茕独男、妇数10名

沈丘县

养济院西关北首明初建,乾隆时已废

广惠堂在半边街大路东雍正十二年(1734年)知县及绅士捐建 扶老济贫

资料来源:此表据《陈州府志》卷五《建置》(乾隆十二年刊本)、《淮阳县志》卷六《经政》(民国五年刊本)、《商水县志》卷二(乾隆四十八年刊本)、《扶沟县志》卷四《卹政》(道光十三年刊本)、《项城县志》卷二(乾隆十一年刊本)等有关资料制成。

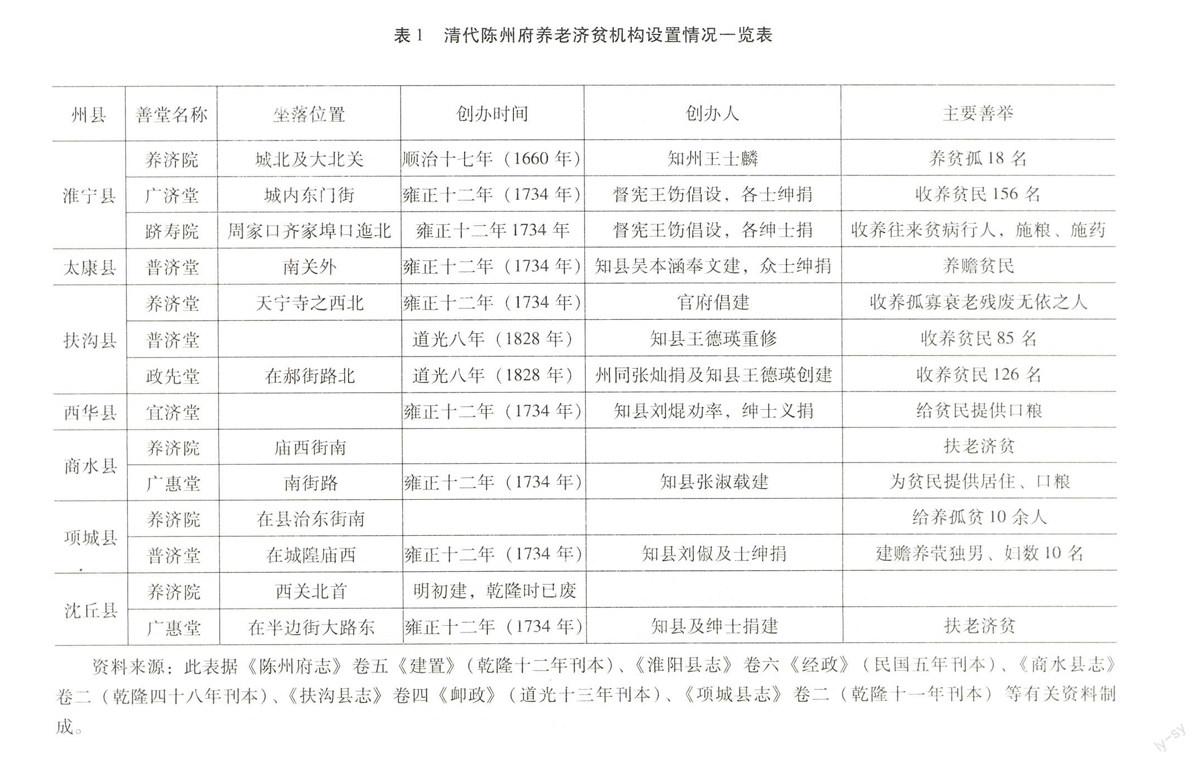

2.备荒机构

清代是我国自然灾害的频发期,水涝、旱荒、冰雹、蝗灾、瘟疫等灾害动辄见于史册。因当时生产力低下,人们抵御自然灾害的能力较差,所以,灾荒造成的社会后果,往往十分严重。清统治者承继了前世各代的荒政措施,把仓储作为一项重要的备荒救济措施,在全国各府、州县设置常平仓、义仓、社仓等备荒机构。遇饥荒年月,各地官府开仓赈济饥民。因此,国家和地方政府都很注重对仓储的建设和管理,清代朝野上下形成了“备荒莫如裕仓储”的慈善治国理念。

陈州府一带属大陆性气候,也是自然灾害频发地带。该区域冬夏寒暑四季分明,六七月份为雨季,但雨量多少不定,雨量多时,河水暴涨,容易发生水患,雨量少则导致旱灾发生,因此,地方政府重视备荒工作。陈州府除设立了由政府控制的府仓、常平仓、预备仓之外,还设立了义仓、社仓、大庾仓等民仓备荒机构。在乾隆七年(1742年),知府崔应阶捐俸修缮了原属县仓的一个仓储,将其作为陈州府的府仓。如表2所示,陈州府所辖各县如淮宁县、太康县、西华县、沈丘县等地仓储设置较为齐全,有常平仓、社仓和义仓等,仓储数量较多,总计至少有20余处,创办时间多集中在康熙、雍正年间。例如,淮宁县,“自雍正二年奉文劝捐起,九里各有社仓”;太康县仓储规模较大,如康熙三十年(1691年),由知县朴怀宝重建了永恩仓厫78间[2] (卷五,《建置》) 。商水县亦设有常平仓、社仓和义仓,乾隆年间,共设立社仓3座,“贮谷四百二十四石有奇,劝捐义仓贮谷四千二百二十六石有奇”[4](卷二)。在灾荒或歉收年月,这些仓储发挥了平籴、赈济的重要功能,如乾隆十年(1745年),西华县常平仓储谷2.5万石,这些谷物在乾隆十一年(1746年)、乾隆十二年(1747年)、乾隆十四年(1749年)的多次水灾中发挥了重要的赈济作用[5] (卷三,《建置志》) 。 清代陈州府重视设立仓储,对于缓解当地灾情、稳定社会秩序发挥了重要的作用。

资料来源:此表据《陈州府志》卷五《建置》(乾隆十二年刊本)、《商水县志》卷二(乾隆四十八年刊本)、《项城县志》卷二(乾隆十一年刊本)等有关资料编制而成。

3.助丧机构

清代各府、州县除设有养老、慈幼、赈灾的慈善机构外,一般还设有助丧机构。“死无葬身之地”是中国人的大忌,“入土为安”是中国人对死者的一种告慰,所以,中国古人常把设义冢、施棺椁视为一种善行。战争、自然灾害等原因导致清代产生大量流民,贫者死无棺柩、葬无茔地、暴尸露骨于荒野者人数众多。清代统治者遵从儒家之礼,亦十分重视民间助丧事业,诏令各地建立漏泽园,广施善行,以安魂魄。

早在明代陈州府所辖各县已设有漏泽园,清代在明基础上不断完善、扩置。如淮宁县在经历明季兵燹之后,“白骨山积”,州牧赵公、高公不忍目睹此慘状,收集枯骸并埋葬,淮宁县遂开始设置漏泽园;清代时,淮宁县诸多善士义民又捐置多处瘗所。沈丘县漏泽园亦始置于明代,万历年间,沈丘县遭遇大荒,骸骨遍野,知县刘世光捐俸置地,掩埋尸首,始建漏泽园;顺治九年(1652年),知县李文焕奉文收集埋葬暴骨,又设立2处义冢:一在县北3里,一在县西1里。此后,沈丘县广惠堂、义民和士绅又添置义冢十余处 [2] (卷五,《建置》) 。项城县在明代建置漏泽园共三处:分别在南关外、北关外和南顿之南大路旁;顺治十六年(1659年),项城县知县黄陛等捐俸买地3亩3分,在城北关外,另设一处漏泽园[6](卷二《建置》)。商水县亦设置有多处漏泽园:城南三里、城北王沟桥、新东马坡、西马坡、褚河南岸、城东双龙桥、周家口、苏家坡、张家堂等均置有义冢。西华县漏泽园,清初在东城外祖师庙前,瘞葬已满。康熙二十九年(1690年),知县李培捐资在北关外刘家庄后买地5亩5分,设置漏泽园,“令民瘞骼无致暴露” [2] (卷五,《建置》) 。

上述资料可见,清代陈州府所辖各县几乎均设有漏泽园,尽管数量不等,面积大小不一,但已颇具规模。陈州府所立漏泽园多集中在明末及顺治、康熙二帝时代,反映出地方社会迭经明末清初的兵燹战乱,百姓流离失所、民生维艰、社会秩序紊乱的民间社会状况。漏泽园的广泛设置亦反映出清统治者入关后,急需稳定社会秩序,安抚人心,稳固其统治地位的意图。

4.其他慈善机构

清代陈州府的慈善事业所涉及范围相当广泛,除上述恤老济贫、赈济灾荒、助丧等方面的慈善事业外,还有慈幼、助学、施医、施药、施粥等等各种慈善举措。

以慈幼组织为例,明清时期中国溺女婴现象极为盛行,主要社会根源是明清之际中国人男尊女卑、重男轻女的思想观念根深蒂固,加之生活维艰,溺婴之风相沿成习。但北方地区的溺婴现象远不如南方严重,所以,明清时期北方地区所设立的育婴慈善组织远不如南方发达。有关清代陈州府的育婴慈善组织在《陈州府志》中略有记载:一是淮宁县的育婴堂,“雍正十二年,奉督宪王饬建,在城内东门街……各绅士捐置地一十七亩零,招佃种课,以为收养孩提乳妇工食之费。乾隆元年,奉文归并广济堂支销。”一是太康县的育婴堂,“在城内,瓦房八间,草房十间,本县绅士捐买地基,雍正十二年,知县吴本涵建立”[2] (卷五,《建置》)。由上述资料可知,相较于育婴慈善组织发达的南方地区来说,陈州府的慈幼机构数量较少、规模较小,这和“北方地区的溺婴现象远不如南方严重”说是相符的。

义学的设立,本是中国古代科举制度影响下的产物。考取功名、光宗耀祖是每一位科场举子的梦想,因此,设义学为贫寒子弟提供受教育机会成为一种备受国人称赞的善行。清代陈州府亦建立了社学、义学之类的慈善教育组织,为贫儿提供受教育机会。如顺治八年(1651年),淮宁县设立社学,“出示劝谕弟子,愿读者俱赴社学”;顺治十年(1653年),知州高民望又在马神庙设立一处义学 [7](卷七,《学校》)。项城县在康熙二十七年(1688年)时,由知县顾芳宗捐俸,创建一处义学,“每岁延师,教训民间俊秀子弟。”[6](卷二,《建置》)康熙二十九年(1690年),扶沟县设立义学等 [8](卷六,《学校》)。清代,陈州府各地相率设立义学、社学。为维持义学的办学费用,地方政府、义民和士绅等捐置了义学田,以供“修理塾舍及塾师膏火之费”的开支。

除上述养济堂、常平仓、育婴堂、漏泽园、义学等慈善机构外,陈州府还设有留养局、清节堂、义庄、会馆、公所等善会、善堂组织。由于陈州府辖区内的周家口一带商品经济较为发达,按照地缘、业缘关系成立的会馆、公所亦大量出现,山陕、安徽、江西、湖广、福建等各地商人在周家口建有会馆十余座 [9] ,这些会馆亦是带有慈善性质的组织。

二、兴办方式及管理特点

陈州府的官办或官督民办慈善事业大多是地方政府奉旨而建,创办主体以在籍地方官员和当地士绅为主。在民间,普通百姓也成为清代陈州府的一支重要的慈善力量。 据此,该地区的慈善事业按其兴办方式和管理特点可分为三类:官办慈善、官绅共办慈善和民间慈善。

1.官办慈善

清代陈州府的官办慈善机构主要有:養济院、常平仓、预备仓、漏泽园等慈善机构,这些慈善机构的设置大多在清初由地方政府奉文设置。从表1和表2可以看出,这些官办慈善机构的置办时间多集中在清代前期,尤其是康熙和雍正年间,如陈州府各地的养老济贫机构大多在雍正十二年(1734年)设置,各地仓储的设立则大多集中在康熙年间。这些官办慈善机构的经费来源主要依靠政府力量,其管理运营亦按照地方政府的规定进行。如乾隆年间,西华县养济院给所养孤贫之人发“官饩”,“每名月给银三钱,冬月给绵衣银四钱,按年报销”[5] (卷三,《建置志》)。

2.官民共办慈善

清代陈州府的官民共办慈善事业主要有普济堂、宜济堂、广惠堂、义学、义仓、义冢等,这些慈善组织的管理运作多依靠当地士绅,管理人员亦由官方指派或者委托民间贤能之士,官督民办性质较为浓厚。如乾隆年间,西华县宜济堂由官府委托乡绅胡淙、李墧负责堂内租息的收管和贫民口粮的开支等 [5](卷三,《建置志》)。

官办或官督民办慈善机构,一般来说规模较大,资金也较为雄厚,受惠范围亦较大,是清代重要的慈善机构。但这两类性质的慈善组织在推行过程中,容易受经费、管理、制度、人为等各种因素的影响,滋生弊端,如乾隆年间,西华县普济堂,“州县官徒循故事,以从前报销名数为定额,现在各处所养不过十数名至数十名而止,此外,不乏颠连困苦之状”[5] (卷三,《建置志》)。可见,地方官吏因循守旧,不思开拓经费来源及扩大收养人数,导致大量贫民无法收容,致使慈善机构的运营和功效不能达到初衷。但是,民间慈善力量的活跃一定程度上弥补了这一缺憾。

3.民间慈善

明清时期是中国传统慈善事业中民间慈善活动最为活跃的一个历史阶段。清代,民间慈善力量迅速崛起,慈善活动非常兴盛,成为官方之外兴办慈善事业的一支重要力量。值得注意的是,与官方慈善机构不同,民间施善主体呈现出大众化的趋势,施善人中有士绅、商人、普通百姓、甚至节妇等,更多普普通通的老百姓加入到了民间慈善活动的行列。

在清代陈州府各方志中,记载了大量的民间善举。如士绅,据《沈丘县志》(同治十年刊本)记载,清代沈丘士绅捐义冢达12处之多。富商如,1907年,陈州府一带先旱后涝,荒灾严重,粮价高昂,“斗米钱两千”,周家口贫民聚众强借粮食,并准备抢粮,商水县“元丰”富商顾某,“运米数千石至,在市平粜,才告无事”[10](p124)。普通百姓如,乾隆年间,商水县乐善好施者徐珠,善良忠厚,“修朱洪桥以便行旅,捐施棺木,掩埋枯骨,遇乞丐则赡给之。”睦邻济贫者,如李廉襄,“乡邻有婚葬而力不给者,辄捐资助之。又捐入广惠堂五十两,以养贫民”[4](卷七,《彰善坊》)。嘉庆二十四年(1819年),太康县发生水患,义民张德基帮助官府救灾,给灾民提供口粮并施医施药[11](卷五,《义行》)。再者节妇如,陈应祯妻,早年守寡,每夏施茶,四十余年从未间断。雍正十二年(1734年),项城县建立普济堂,她又捐银5两[6](卷八,《义行》)。诸如此类的善举在清代陈州府各方志中比比皆是,反映了该地区民间慈善的活跃与兴盛。这些民间慈善人士的救助方式更为灵活,救助范围更加广泛,更能满足民间社会需要,弥补了官方慈善事业无法惠及的地方。

三、资金来源

慈善机构的正常运行必须有物质基础做保证,才能发挥慈善机构应有的功效。纵观陈州府的官办、官督民办和民间慈善事业,筹资渠道亦呈现出多样化的特征。他们在经营运作的过程中其资金来源主要有以下三个方式:官方资助、民间私人捐赠和商业化运作收入。

1.官方资助

官方慈善机构的创办经费及运营开支多是由官方出资,亦有官方和地方士绅共同出资而建。因清代官办慈善机构的设置,大多是奉朝廷诏令而建,所以,地方政府所办的慈善机构也是得到清廷经费支持的项目。例如,扶沟县常平仓在清初重建时,知县领银创建仓厫30间;乾隆元年(1736年),太康县知县吴本涵领银建立仓厫3间 [2] (卷五,《建置》) 。但因政府财力有限,急需救济的贫孤之人为数众多,所以,这些依靠官方资助的慈善机构往往发展受限,官办慈善组织通常实行定额制,致使不能普遍收养孤贫之人。例如,乾隆年间,西华县宜济堂就遭遇了这样的困境:“堂内经费,止(只)能收养年老男妇、贫病穷民五十余名,而欲求入堂者甚多,苦于经费不足。”[5](卷三,《建置志》)

2.私人捐赠

慈善事业作为全社会的一项浩大工程,关系到国计民生,仅仅依靠国家和政府拨款显然是难以为继的,因此,官督民办类慈善机构经费来源主要来自于个人捐助。首先是地方官员捐,为带动当地士绅积极支持地方慈善事业,地方官员常常带头率捐。例如,在康熙二十九年(1690年),淮宁县知州孙芳捐银126两2钱,资助社学 [7] (卷七,《学校》)。乾隆十七年(1752年),知县冯奕宿为广济堂捐银1 403两[12](卷六《经政 恤政》)。道光年间,扶沟县知县姚用书劝捐义学,各绅民积极响应捐地捐钱,设立义学达38处之多 [3] (卷四,《建置》)。其次是民间个人捐助,资助方式主要有施地、施银、施房、施粮等,因此,民间士绅、乡贤、乡民的捐赠就显得特别重要。例如,雍正年间,淮宁县士绅为创办广济堂捐输银1 100两;为育婴堂捐置地17亩;为创办跻寿院捐房90间。沈丘县广惠堂于雍正十二年(1734年),由知县、乡贤以及士绅共同捐助,设立了沈丘县广惠堂[2] (卷五,《建置》) 。地方官、士绅、乡贤等群体的私人捐赠,不但弥补了官方慈善资金的不足,而且带动和引领了当地官民兴办慈善的热情。

3.商业化运作收入

清代陈州府慈善机构的经费来源除政府拨款和个人捐助外,还有另外一种方式,即商业化运作收入。

清代陈州府慈善机构募捐到的资助主要是田产、钱财和房屋,除创办经费外,其余资金多进行商业化运作,以便维持慈善机构的长期运行。这种商业化运作主要有两种方式:一是存当生息。清代陈州府慈善机构一般将多余的钱款,或者把多余的地亩、粮食兑换成钱款,存入典当铺中生息。典当铺商人一般给予此类善款的利息较为丰厚,一般为1分左右,甚至有高达2分者。以西华县宜济堂为例, 乾隆九年(1744年),宜济堂将堂内所剩小麦卖出,换银140两,“交给当商,长年二分生息……每年计收生息银八十八两”[5] (卷三,《建置志》)。再如扶沟县,道光七年(1827年),各绅民兴办义学,捐钱8 040串,“发当一分生息”[3] (卷四《建置》)。二是收取租佃租金。例如,淮宁縣,雍正年间,广济堂将其田产33亩招佃收租,作为收养贫民口粮衣物之用;淮宁县育婴堂亦将其捐置地17亩招佃种课收租,并作为“收养孩提乳妇工食之费”;跻寿院将士绅所捐房屋招赁收租,为往来的贫病行人提供食物和医药[2] (卷五,《建置》)。可见,清代陈州府慈善机构的运行已经表现出浓厚的商业化气息。

四、 结语

清代陈州府的慈善事业是官方倡设,官绅、官民互动的结果。在官办、官督民办的慈善机构方面,官方主要起了倡导和组织的作用,以士绅为主体的社会力量,积极响应地方政府号召并大力支持慈善事业,在陈州府的慈善事业中发挥了重要作用。此外,在民间慈善活动兴盛的背后,亦始终有政府的扶植和引导。如道光年间太康县义民杨玉铎,乐善好施,政府奖匾“积厚流光”;王随栋,每夏施茶,坚持三十余年,政府免除其杂役并奖匾“慕义知勉”等 [11] (卷五,《义行》)。地方政府为鼓励和表彰民间义行,以儒家伦理道德为指导思想,常在民间设立乡贤祠、忠义孝悌祠、彰善坊、节孝坊、贞烈坊等,这种举措带有示范性和象征性,以期在民间形成“忠、孝、节、义”的慈善理念和社会价值观,对民间社会风气产生了一定的影响。在这种价值观指导下,清代慈善组织的救助行为有时偏离了人道主义,如各地对节妇的救助和表彰,并非因其生活艰难或对社会做出了什么贡献,只是因其守节行为符合封建伦理道德,这是当时社会历史条件下难以避免的。

清代陈州府所设立的养济堂、普济堂、育婴堂、常平仓、漏泽园等慈善组织,对于缓解民间疾苦、稳定社会秩序发挥了积极的作用。但是,从其实施的动机、实际发挥的功效和所涵盖的社会群体来看,陈州府慈善机构的救助范围和受惠人数仍是十分有限的。总体而言,清代陈州府的慈善事业在中原地区是较为繁盛的。不管是官办慈善、官督民办慈善还是民间慈善,机构设置均较为齐备,运行比较有序,成效较为突出,参与主体亦相当广泛。虽和江南一带慈善事业非常活跃的地区相比,尚有一定差距,但在中原地区,清代陈州府的慈善事业尚属前列,可堪称是河南地区慈善事业较为发达的区域之一。

[参 考 文 献]

[1]周秋光,曾桂林.中国慈善简史[M].北京:人民出版社,2006.

[2]崔应阶,姚之琅.陈州府志[M].乾隆十二年刻本.

[3]王德瑛.扶沟县志[M].道光十三年刻本.

[4]董榕,郭熙,牛问仁.商水县志[M].清乾隆四十八年刻本.

[5]宋恂,于大猷.西华县志[M].乾隆十九年刻本.

[6]张为旦,张延福等.项城县志[M].乾隆十一年刻本.

[7]瞿昂,刘侃,永铭.淮宁县志[M].道光六年刻本.

[8]董丰垣,等.扶沟县志[M].乾隆二十七年刻本.

[9]许檀.清代河南的商业重镇周口[J].中国史研究,2003(1).

[10]王天奖,庞守信.河南近代大事[M].郑州:河南人民出版社,1990.

[11]戴凤翔,高崧.太康县志[M].道光八年刻本.

[12]严绪钧,朱撰卿.淮阳县志[M].1916年刻本.

(作者系苏州大学博士研究生,周口师范学院讲师)

[责任编辑 张晓校]