清季巡警道的筹建与外官改制

彭雪芹

[摘 要]巡警道的设置是清末外官改制的一项重要内容,是中国官僚制度的深刻变更。设立巡警道,由清朝中央主导推动,但具体落实还是依赖外省疆吏的执行。各省巡警道设立之先后,主要受该省督抚思想倾向与政治态度的影响;其次,受各省警务原有基础、治安局势、经济财赋、社会舆情等状况的制约。巡警道的建制状况反映了外官改制的具体历程,以及清末政局与官场生态。

[关键词]清季;巡警道;督抚;外官改制

[中图分类号]K257 [文献标识码]A [文章编号]1000-3541(2015)04-0084-06

1907年7月7日,清廷颁布上谕, 公布了外官制改革的方案,“各省按察使拟改为提法使,并增设巡警劝业道缺,裁撤分守分巡各道”[1](p.91)。这一上谕,表明清廷开始着手全面调整直省官制,直省官制改革正式启动。其中,在警务管理上,于各省添设增设巡警道,专司该省警务的统筹与监管。

中国传统职官中并无警察,地方文武官员共同平匪治盗,保境安民,宗旨是维护王朝统治的稳定。近代以来,城市迅速发展,社会变动加剧,趋新官民仿照西方警制,在传统官制体系外,自行尝试兴办警务局所,开展警察、消防、户籍、营缮、卫生等各项警务,不仅维护社会秩序,而且提供便民利民的公共服务。丁未新外官制决定于各省添设巡警道,主管一省警务,将各种新式警务局所纳入正式的行政体系,并将各种新增事务纳入政府职能范围。因此,清末巡警道的设置,不仅标志着中国治安制度的重大转型,也反映了政府行政理念与方式发生了重要转变。

巡警道的设置与建制是清末外官改制的一项重要内容。自丁未新外官制颁布,到清廷覆亡,在清廷中央政府的主导下,各省陆续添设巡警道,大致完成了警务官制的变更。然而,因各省政情不同,督抚认识不一,巡警道在各省的筹建既有先后之别,又有形式上的差异。巡警道的建制状况,不仅反映了移植西方新制在中国本土的落实与调适情况,以及清末外官改制的具体进展,也反映了清末政局与官场生态。

学界对晚晴巡警道的研究,多以章程奏牍为基础,简略述及巡警道的组织及职权,对各省巡警道的设立历程与差异尚不清晰。在部分警务区域史与清末新政的区域史研究中,考察某省的巡警道设置与警务管理,但未能与外官改制全局联系起来。本文以清末巡警道的建制历程为研究对象,从这一个案出发,深入考察近代制度转型的具体历程,了解新制在本土如何落实与变异,并观察清末政情。

一、官制试点

1907年7月7日上谕,安排了推进外官改制的办法与时间表,“著由东三省先行开办,如实有与各省情形不同者,准该督抚酌量变通奏明请旨,此外直隶江苏两省风气渐开,亦应择地先为试办”[1](p.91)。这预示着直省行政机构改革,以东三省、直隶、江苏为改制试点,逐步推进。

1.东三省

直省官制改革方案的出台,得益于部分督抚与朝中大员的联合推动 [2](pp.163-179),尤其是东三省总督徐世昌对官制改革事宜极为热衷。因此,新官制颁布之后,徐世昌立即积极响应,率先在奉天添设巡警道。清廷在上谕中明确指示,外官官制改革由东三省先行试办。因“朝廷有意以东省改订官制为各省之模范” [3],徐世昌在赴任之前,积极筹划东三省新官制事宜,于1907年5月拟定《东三省职司官制及办事要纲》,得到清廷批准。具体办法为:东三省中,每省设行政公署,总督为长官,巡抚为次官,“下设七司,曰交涉、旗务、民政、提学、度支、劝业、蒙务”[4]。其中,民政司掌理民政巡警缉捕等事,统管该省警务事宜。

徐世昌抵任后,立即着手在奉天试行官制改革。适逢外官制改革上谕颁布,《各省官制通则》颁发,其官制设计与东三省已经奏定方案略有不同。奉天新官制,原拟以民政司兼辖巡警事务,受新颁外官制影响,即时做出相应调整。以民政司组织地方自治,将警务划出。1907年8月,奉天实行新官制,于行省公署内设民政、提学、交涉等六司,以及巡警、勸业二道。巡警道缺即由原奉天府知府邓嘉缜署理。奉天成为第一个设立巡警道的省份。

奉天新官制与行省旧制的最主要的区别在于合署办公、分科治事。鉴于旧制中各省督抚司道各有关防,各有公署,奉天设立行省公署,于公署内分设承宣、谘议二厅,各司道隶之,合署办公。新官制体系下,以总督为长官,巡抚为次官,厅司道为属官,体现了近代科层制上下有序的特征,改变了传统王朝官制中大小相维、互相牵制的局面,设官的目的更注重行政事务的顺畅办理,而非着重于方便王朝统治的平衡与牵制。这是政府设官立意与内涵上的变化,也是清朝行省制度的重要突破。

奉省新官制推行之后,因耗费过繁,引起朝野非议,舆论认为巡警道所行职务,与民政司权限重叠,二者应当归并合一。民政部也下达部令,规范省级警务管理机构,“设民政司省分不应再有道缺” [5]。1909年3月,徐世昌下令裁撤奉省巡警道,所有警务并入民政司管理。自设立到裁撤,奉天巡警道仅存在一年零7个月,时间短暂,且与民政司并存也是仅有的一个特例,但其率先添设,对于其他直省巡警官制的改革还是具有一定的示范作用。

黑龙江、吉林实行新官制较晚,又因二省地广人稀,警务基础薄弱,故未设巡警道,而以民政司兼办警务。

2.直隶、江苏

直隶、江苏也是官制改革的试点,但两省在筹设巡警道的过程中,或因人事变动,或因大吏敷衍,或因省情特殊,经历了颇多曲折,遭遇诸多问题,长期议而不设,未能起到改革试点的作用。

袁世凯总督直隶时,锐意革新,直隶各项新政都走在前列,其警务的创办与推广更为各省之模范。1906年,设直隶警务处,统管全省警务。在警务创办初期,各省省城与州县警务局所互不统属,一省警务尚无专管机构的情况下,直隶创设警务处,这一制度上的突破乃为全国首创,与巡警道专管一省警务的性质十分相似。原本,有直隶警务处这样的组织基础,又有上谕明示,作为领袖外省、改制试点的直隶,自当走在前列,为各省表率,然而,却迟迟未见诸行动。

新外官制颁布后,清廷同时调袁世凯、张之洞入京任职。去职之前,袁世凯荐举其故交旧部、时任山东巡抚的杨士骧接继己位。然而,1907年10月,杨士骧接任直隶总督后,直隶新政的进展却有了不同程度的减缓。袁世凯在任时铺张太广,亏空过巨,与杨士骧约定“到任后应一力担任,设法弥补” [6]。遵照袁世凯指示,杨士骧在天津设立官制会议处,拟定改制草案十数条,“注重调查州县进出款项,预算经费”,而“道府以上多仍其旧,无甚更张”[7]。可见,杨士骧将政务重点放在了筹款之上,对改制不甚重视。

1908年5月,军机处电催南北洋两督迅速筹设巡警道。是年9月,直督杨士骧不得不有所行动,拟仿照东三省官制,设民政使管理直隶全省巡警事宜,民政使下设巡警道,管理天津南北段巡警及四郊巡警事宜。这一方案,因与新官制不符而搁浅。

1909年6月,杨士骧因病出缺,直督改由那桐署理。但那桐署理仅月余,直督改由两江总督端方调署。端方于召见时,奏请添设巡警劝业两道,保举“以保府工巡局总办叶崇质补充劝业道,天津营务处总办徐某补充巡警道”[8]。然而,该计划未及实行,11月,端方被革职,直隶总督改由陈夔龙补授。陈夔龙接任后,以实业关系紧要,拟在直隶先设劝业道,“至巡警道一缺暂从缓设”[9]。清廷不予认可,要求陈夔龙“无论如何总需速筹的款,将巡警劝业两道一时同设”[10]。陈夔龙只得更改计划,重新筹划,1910年4月,增设直隶巡警劝业道缺,并将该二道治地设于天津。直隶巡警道几经波折终得设立。

自外官改制上谕颁行后,直隶筹划添设巡警道的传闻一直不断,而迟迟未能设立,个中原因,恐怕不能仅用“督臣迭次更动”[11]来解释。在任两年之久的杨士骧敷衍改制,一味延宕是主要的原因,而那桐、端方署理直隶总督时,在任时间短暂,亦未能在直隶官制改革上有所作为。所以,直至陈夔龙督直后,直隶巡劝二道才得以设立。

江苏也是清廷圈定为改制试点的省份,与直隶类似,在新政初期各方面都在先行之列,却也迟至1910年才添设巡警道缺。江苏官制不同于其他直省,督抚不同城,藩学两司各设二缺,分驻苏宁两地,其特殊的行政体制成为改制的障碍。1907年底,外官改制颁布不久,江苏巡抚陈夔龙致电两江总督端方,商讨添设巡劝二道。拟仿照藩学二司,各设二缺,分驻苏宁,却遭到端方的驳斥。端方揣度朝廷用意,认为朝廷虽颁改制上谕,“谕旨重在择地试办,窃意择地二字自当从一州一邑始”[12],而非立即全面改革官制,因此,不愿首开改制先河。

1908年,苏抚陈夔龙离任,陈启泰暂为署理,会同两江总督端方,借口江南库款支绌,奏请缓设巡劝二道。1909年底,瑞澄抚苏后,暂设巡警总监,统管苏属警务。即将苏省巡警局改为巡警公所,并将巡警局总办改名为总监,掌理“所有苏松常镇太五府州属巡警事宜”[13]。民政部并不认同这一变通办法,认为总监名目与定章不符,“碍难照准”[14]。争议的症结仍在于巡警道在苏宁两地如何设缺。是设立两缺,分驻苏宁,还是设置一缺,驻于何地,均争论不休,以至迟迟不能形成统一意见。1910年,宝棻调署江苏巡抚,与两江总督张人骏商议,以苏省“督抚各驻一城,藩司向划两属,即新设提学司亦为宁苏并设,巡警事务纷繁,本较学务为甚”[15],巡警道宜仿藩学二司之例,宁苏分设二缺。拟设苏州巡警道缺,其道署公费,仿照浙江巡警道办理,俸银养廉比照现有巡道。是年5月,清廷批准这一办法,“江苏巡警道员缺著汪瑞闿试署” [16](p.111)。虽然这里用的是“江苏巡警道”,而非“苏州巡警道”,但其管辖范围却仍照苏宁之分,不及江宁一带。然而,江苏士绅以财用困难,反对巡警道缺苏宁分设。另外,该省谘议局也建议财政拮据,巡劝两道毋庸分设。在江苏士绅的强烈反对下,巡警道于宁苏分设二缺的计划未能实行,直至清廷灭亡,江宁巡警道也没有设立。

作为清政府圈定的官制试点区域,奉天率先添设巡警道,积极贯彻新制,而直隶、江苏等省则长期观望,议而不设,未能起到示范作用。

二、新制表率

奉天之外,積极推进官制改革,率先添设巡警道缺的省份,既非清政府明令“试办”的直隶、江苏,也不是财赋较为充裕、接触西方文化较早的沿海各省,而是湖北、山东、湖南、安徽、贵州、陕西等内陆省份。究其原因,与各省主政的督抚大员们有关。

光宣年间,两湖总督张之洞倡导兴办新式教育,编练新军,推广工商,试办警察,各项新政的成就举世瞩目,被认为清季革新运动的领军人物。外官改制的上谕刚刚颁布,张之洞迅速做出反应,奏请在湖北设立巡警劝业二道,使得湖北成为最先设置巡警道的省份之一,与筹备官制改革已久的奉天几乎同时。湖北于1902年在武昌创办警务局,是全国创办警察最早的城市之一。湖北警察创办早,具有较好的基础。1907年9月,张之洞以巡警道管理全省巡警、消防、户籍、营缮、卫生等事务,“此皆关系民生,与百姓最为亲近利害相关之事” [17](p.327),遴选候补知府冯启钧试署湖北巡警道缺。

继奉天、湖北之后,最先设置巡警道的是山东。山东督粮道自粮运停办,事务清简,已形同虚设。时值督粮道周开铭病故,故借此机会,署山东巡抚吴廷斌与军机处会商,“援照陕西、湖北裁撤粮道成案” [18],将山东督粮道即行裁撤,即以原设督粮道经费,增设巡警劝业道。不久,军机处回电支持。1908年1月,山东添设巡警道缺。

1908年3月,湖南巡抚岑春冥以“湖南民俗强悍,伏莽素多” [19](p.706),巡警道管理一省警务,关系社会秩序与民生利害,筹设巡警道,以专责成。经过勘察,省城蒙养院系就裁撤粮道衙门改设,即将该院另迁他处,改作巡警道衙署。4月,安徽巡抚冯煦因皖省自设立巡警以来,虽然规模粗备,各府州县亦次第举办,“而无专官以重责任,终无以挈领而提纲”[20],奏请添设巡警道缺。以现有巡警局改为巡警道衙门,酌筹常年经费。5月,贵州巡抚庞鸿书奏请,将分巡贵西兵备道缺裁撤,每年腾出养廉银2 000两,津贴银6 000两,书吏纸张工食等项,充作巡警道署经费。陕西巡抚恩寿奏改盐巡道为巡警道,仍兼盐法水利各事,并以现任盐法道张嘉猷,改补巡警道缺。

在新外官制颁布时,湖北在总督张之洞的主持下,迅速添设了巡警道缺。山东、湖南、安徽、贵州、陕西各省巡抚,或因该省治安恶化,急需设立专官整顿推广警务,或认识到巡警为宪政基础,相继筹备添设巡警道缺,成为新制表率。

三、官制细则

清廷实行新政以来,屡次下诏,兴办警务。由于清廷对警务新政规划不足,办法不明,各省督抚或地方官自行筹设警务局所,或效法欧美、日本等国警察制度,或者酌选南北洋警务章程以资参照,因此,各地警局不仅名目不一,有警察局、警务局、巡警局等,开办方式也有官办、官商合办、官督绅办等不同的形式,其警务人员的来源也不尽相同,警官的设置及职责更是驳杂混乱。可见,各地警务局所规制不一,程度参差,管理混乱,清廷难以掌控。

1905年巡警部成立,巡警部提议于各省设立巡警道,“拟请旨将分巡道改为巡警道缺,以专责成”[21] ,专管一省警务。1906年11月6日,内官制颁布,中央部院裁并重组,巡警部改为民政部。民政部成立后,承袭巡警部的主张,要求于各省设立巡警司,接受民政部指导监督,专责该省警务。民政部致力于理顺警务管理的体系,建立系统的警务制度,规范警务体制,体现了晚清官制改革的立足点之一就是建立上下有序、制度规范的官制体系。

丁未新外官制颁布,清廷明确谕令各省添设巡警道,就是要将各省警务规范化,以加强对各省警务的管理与监督。1908年4月,为统一各省警务规制,民政部“按照厘定官制王大臣奏定外省官制内关涉警政事项,并参酌学部奏定各省学务详细官制章程”[22],拟成巡警道官制及分科办事细则15条。5月25日,经宪政编查馆审查核准,清廷批准颁布了直省巡警道官制并分科办事细则。细则要求各省设巡警道一员,于道署内设警务公所,下设总务、行政、司法、卫生四科,配置科长科员,各厅州县设立警务长一员,并于各分区各置区官一员,所有原设总理警巡事务等局,与巡警道职掌重复者,应即一律裁撤。

此时,部分直省已经先行设置巡警道,前无先例可循,上无统一规划,只得自主籌建,自行组织机构。而官制细则的奏准颁行,是对已设巡警道官制的规范,也为后来各省筹设巡警道提供了范式。

四、据章遵设

自丁未新外官制颁布以来,许多省份仍在观望之中,迟迟未能付诸实行。清廷为推进各省筹建巡警道的进程,多方筹议办法。政务处催促各省“速设巡警道,以办警务”[23]。军机处咨行各督抚,查明该省道缺何者应裁,以腾挪经费,筹设巡警劝业两道。在朝廷的督催下,巡警道官制细则颁行后,云南、广东、四川三省立即据章遵设巡警道缺。

1908年7月,云贵总督锡良奏请增设云南巡警道缺,凡全省巡警事宜,概归该道专管,原设局所,即予裁撤。由于原有云南分巡各道,“或远驻边方,或兼管关务粮盐,亦各有专司,实无可裁之缺”[24](p.807),因此,只得另筹经费,增设巡警道缺。广东地处南方沿海,得风气之先。早在新政之前,粤督李鸿章筹办广州西关巡警局,这是继湖南保卫局之后,最先出现的创办警察的尝试。然而,粤省现有各道缺或统辖兵权,或兼理边务,皆事务殷繁,责任颇重,不能裁减。1908年8月,两广总督张人骏奏请添设广东巡警道缺。10月,四川裁分巡成绵龙茂道,设巡警道。四川分巡成绵龙茂道,“虽有兼管兵备水利事务,近在省垣,事多承转,且水利宜归劝业,兵事责在疆臣”[25],为可裁之缺。即将该缺裁撤,将所省经费,改归巡警劝业两道之用。11月,军机处“通饬各省督抚无论如何筹措,统限年底一律设齐”[26]。军机处严令督催,时限甚急,但难以落实,至1908年底,共有10省设立巡警道。

1909年1月,江西裁督粮道,“即以粮道办公经费,均给巡警劝业两道”[27],并将粮道衙署移作巡警道官署。

浙江巡警道的添设颇多曲折。1908年,直隶藩司增韫升任浙江巡抚,因增韫曾兼充直隶警务处督办,故仿照直隶警务处规制,创设浙江全省警务处,“以为总揽机关”[28]。由于警务处的建制与直省官制通则不符,不被清廷认可,1909年4月,裁撤浙江全省警务处,增设巡警道。5月,广西巡抚张鸣岐奏请添设广西巡警道员缺。同时,山西巡抚宝棻奏裁雁平道,腾出经费,改设巡警道。9月,河南裁粮盐道,增设巡警道。至1909年底,共计15省添设了巡警道缺。

1910年2月,御史麦秩严片奏催令速设巡警道,未设立巡警道各省,“如直隶、江苏、福建、新疆、甘肃等五省尚未设立,自应催令增设”[29],勿再延缓,致违定章。5月,福建裁撤粮道,所有粮储事务并归藩司兼理,增设巡警道一员,管理全省警政,其旧有警务总局照章裁改为警务公所。1911年1月,甘肃添设巡警道,这是清季各省中最晚设立的巡警道缺。此时,仅有新疆没有设立巡警道。

新疆边僻之地,人烟稀薄,交通不便,地贫民瘠,财赋为难,各项新政皆因陋就简,或迟迟不办,巡警的兴办也较他省大为迟缓。新疆巡抚联魁主政之时,省城迪化已经设立警察,但额数简略,“值班换班不敷轮换” [30]。1911年,省城巡警总局改设警务公所,分设四科,统管全省警政一切事项。袁大化抚新之后,以新疆“地瘠人稀,设官分职向从简便”,一切新政只能酌量筹办,“全省警政业由警务公所以为总汇”,新省瘠苦无力,巡警道暂从缓议[31]。

五、总结

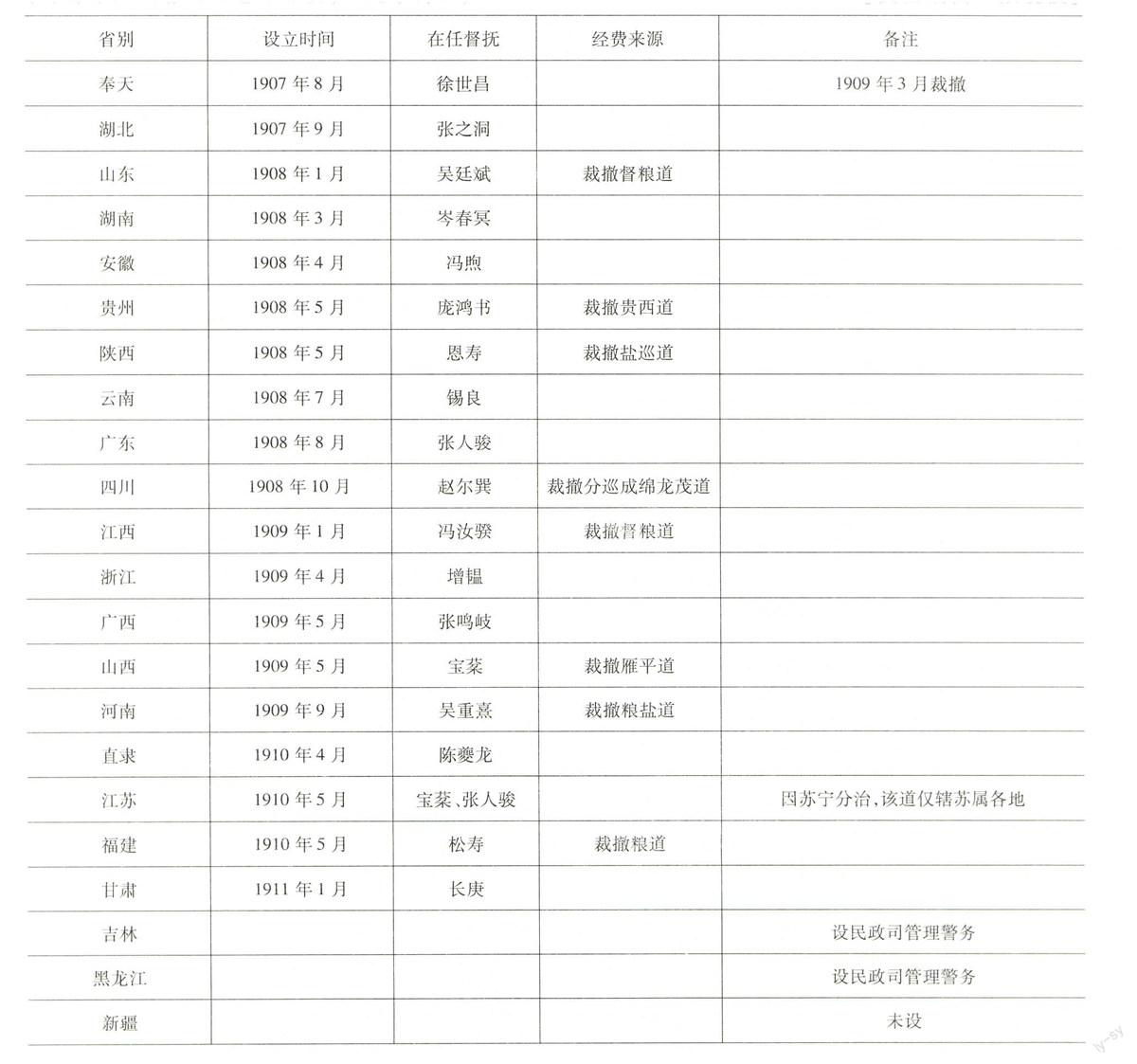

从丁未新外官制公布至清朝灭亡4年间,清朝22个行省中,先后有19个省设立了巡警道(详见文尾表)。除吉林、黑龙江二省警务由民政司管理,新疆未设巡警道外,其余各省均设置。总体来说,在新外官制改革中,巡警道的推行较为得力有效。而未设巡警道各省,皆受特殊地方情形制约。东三省处于特殊地位,实行特别官制,故设民政司。新疆处僻远之地,政事清简,警务局所开办较晚,规模狭小,故而官缺设置因陋就简。

外官制改革虽由清朝中央主导推动,但具体落实还是依赖外省疆吏的执行。先设立巡警道的是奉天、湖北、湖南、安徽等内陆省份,而非较早接触西方文化的沿海沿江地区,也不是地形复杂、治安险恶的边疆地带,还不是经济繁盛、赋税较为充足的江南各省。究其原因,大抵与该省督抚相关。奉天巡警道最先设置,乃因东三省地位特殊,且正值东三省改设行省、试行特别官制,总督徐世昌大刀阔斧地重构奉天官僚体系,在没有旧制牵绊的情况下,巡警道搭乘奉天设省的改制便车,随同其他司道一起设立。湖北虽然地处腹地,但张之洞总督湖广多年,各项新政都走在全国前列,警务基础较好,张之洞离任晋京之前,着手安排湖北新外官制,设立了巡劝二道。之后,山东、湖南、安徽、贵州等地也在巡抚吴廷斌、岑春冥、冯煦、庞鸿书的主持下设置了巡警道,而当时未设巡警道的省份,其督抚分别为江督端方、闽督松寿、苏抚陈启泰、晋抚宝棻、豫抚林绍年、浙抚增韫。两者比较,先设巡警道的各省督抚,思想与政治倾向上更为趋新。由此可见,巡警道设立之先后,主要受该省督抚政治倾向的影响。

各省警务原有基础、治安局势、经济财赋、社会舆情等方面的状况,对于巡警道的设置也有一定的影响。甘肃、新疆二省,地广人稀,地瘠民贫,政事清简,创办警察甚晚,直省行政机构也受该省经济社会状况的影响,因陋就简,因此,甘肃巡警道设立最晚,新疆未设巡警道,而以省城警务公所兼管,以节省经费。而江宁受到苏宁分治旧制的影响,以及该省士绅的反对,未能设立巡警道缺。山东、广东、四川等省,人口较为稠密,巡警创设较早,且已向不少州县推广,具备较好的警察基础,因此,各该省设立巡警道相对较早。

另外,受各省政情影响,各省巡警道的设置方式也不尽相同。一些行省裁撤事务清简之旧道,腾出经费衙署,以创办巡警道。如山东裁撤督粮道,贵州裁撤分巡贵西兵备道,陕西裁盐巡道,四川裁成分巡绵龙茂道,江西裁督粮道,山西裁雁平道,河南裁粮盐道,福建裁粮道。而另外部分行省,因辖境现存各道缺皆关涉要务,不可轻易裁撤,只得另筹经费,增设巡警道缺。奉天、湖北、湖南、安徽、云南、广东、浙江、广西、直隶、江苏、甘肃等11省巡警道均在无旧道可裁的情况下增设。

巡警道的设置与建制是清末外官改制的一项重要内容,是中国治安制度转型的关节点,由此,中国近代警察制度基本完善,形成体系。

[参 考 文 献]

[1]中国第一历史档案馆.光绪宣统两朝上谕档:第33册[M].桂林:广西师范大学出版社,1996.

[2]关晓红:从幕府到职官:清季外官制的轉型与困扰[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014.

[3]徐菊帅之意见[N].顺天时报,1907-05-11.

[4]东三省官制详志[N].大公报,1907-05-27.

[5]徐钦帅奏酌核奉省官制办理情形续[N].盛京时报,1909-03-03.

[6]袁宫保电约杨署督三事[N].盛京时报,1907-09-22.

[7]直省会议官制[N].神州日报,1907 -10-08.

[8]端午帅变通直隶官制[N].1909-11-04.

[9]直省拟设劝业道[N].大公报,1910-01-08.

[10]电商速设巡警劝业两道[N].申报,1910-01-31.

[11]议设直省巡警劝业两道办法[N].盛京时报,1909-12-26.

[12]苏省督抚商改外官制情形[N].顺天时报,1907-11-23.

[13]调署湖广总督江苏巡抚瑞瀓奏巡警局改为巡警公所委汪瑞闿充总监片[N].政治官报,1910-01-02.

[14]民政部奏苏省设立警务总监与奏章未符拟请照章办理折[N].政治官报,1910-02-05.

[15]两广总督张人骏江苏巡抚宝棻奏江苏增设巡警道缺照章请简折[N].政治官报,1910-05-29.

[16]中国第一历史档案馆.光绪宣统两朝上谕档:第36册[M].桂林:广西师范大学出版社,1996.

[17]京报(邸报):第153册[G].全国图书馆文献缩微复制中心,2003.

[18]署山东巡抚吴廷斌奏裁撤山东督粮道增设巡警劝业两道折[N].政治官报,1908-01-20.

[19]中国第一历史档案馆光绪朝朱批奏折[M].北京:中华书局,1995.

[20]安徽巡抚冯煦奏请以卞绪昌试署巡警道折[N].政治官报,1908-05-02.

[21]巡道改名志闻[N].大公报,1905-12-28.

[22]民政部奏拟订直省巡警道官制并分科办事细则折[N].盛京时报,1908-04-16.

[23]会议各省官制之改革[N].盛京时报,1908-04-22.

[24]锡良锡清弼制军奏稿[C]//沈云龙近代中国史料丛刊续编(101辑),台北:文海出版社,1974.

[25]四川总督赵尔巽奏拟裁分巡道缺增设巡警劝业两道折[N].政治官报,1908-10-24.

[26]催设巡警劝业道[N].大公报,1908-11-14.

[27]金毓黻.宣统政纪:第5卷[M]北京:中国书店影印,2001.

[28]浙江巡抚增韫奏筹办巡警情形折[N].政治官报,1909-04-02.

[29]又奏请催各省速设巡警道并裁并原设巡警等局片[N].政治官报,1910-04-18.

[30]开缺新疆巡抚联魁奏陈筹备第三年第二届宪政成绩折[N].政治官报,1911-05-17.

[31]新疆巡抚袁大化奏边省瘠苦请缓设巡警劝业两道片[N].内阁官报.第七号.

(作者系广州鲁迅纪念馆馆员,历史学博士)

[责任编辑 张晓校]