绘画-色彩-摄影

王瑞

一

摄影术其实是由画家催生出来的一门技艺,最早实践摄影术的大多也是画家。因而,画家与摄影、绘画与照片、摄影与绘画,在这些事物之间维系着根深蒂固的不解之缘。

相对于东方人,西方人的思路偏重于科学。例如西方绘画为了追求造型逼真和透视准确,创造了临摹实际景物的绘画工具—“暗箱”,也就是照相机的雏形。美术史上早前可以追溯到浪漫派画家德拉克罗瓦对照片很有兴趣,而崇尚科学的精神,甚至最早可以从荷兰古典写实主义画家对自然光和人工光的惟妙惟肖描绘,得见在没有摄影术之前手工绘画所能达成的光感表现技巧。

例如,伦勃朗(Rembrandt van Rijn 1606-1669)肖像油画十足的光感效果,他时常利用投射进室内的自然光,让人物与窗户成90度角,光线照亮人脸的四分之三。后人以此方式布光拍摄的人物肖像照片,可得伦勃朗人物肖像油画的生动效果,故在绘画和肖像摄影上成为专指术语—“伦勃朗光”。

维米尔(Johannes Vermeer 1632-1675)的投射进室内的自然光环境人物的精致情景描绘,就是西方画家对光线的科学观察反映。引人注目的是维米尔每幅画的光线都不一样,都有晨昏昼夕和强弱明暗的变化。这不仅使画面充满空间感,而且给他的狭小的天地抹上一层抒情的色彩:明亮而温暖的阳光给人以宁静的愉悦之感,朦胧而晦暗的冥色使人生出惆怅、忧郁之情。维米尔比印象派对光的研究要早两个世纪,这就使人不得不对他表示由衷的钦佩。维米尔绘画的艺术特点之一,就是他无意于情节上的引人入胜,而是着力从平凡、普通的生活场面中发掘诗意。这一点恰与摄影的特性相吻合。而摄影术发明初期“光的绘画”之称谓,非常形象地揭示出西方摄影的物理形态及其与西方绘画之间的派生关系。

摄影光学包括两个方面的科学性质,其一为利用绘画“暗箱”以达到将三维景物投影到两维平面,即所谓的“小孔成像”,也就是摄影照片的视觉原理。另一为作为视觉艺术的刻画技法,利用光感在两维画面上创作逼真的三维错觉。西方古典油画为后来西方摄影艺术的用光和布光,奠定了视觉表现的科学基础和文化传承。

我认为,西方的“印象派绘画”同摄影术一样,都是西方文明之现代科技的进展结果。“印象派绘画”是以科学观察的方式,再现光线照射实际景物的色彩变化之真实现象。以印象派色彩大师莫奈(Claude Monet 1840-1924)为例,他最著名的代表作《干草堆》和《卢昂大教堂》两个系列,都是描绘相同构图的对象景物在各时段阳光变化万端的不同色彩呈现。印象派的理论和实践大部分都有他的推广。莫奈擅长光与影的实验与表现技法。他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法,在莫奈的画作中看不到非常明确的阴影,也看不到突显或平涂式的轮廓线。莫奈对于色彩的运用相当细腻,他用许多相同主题的画作来实验色彩与光完美的表达。莫奈曾长期探索光色与空气的表现效果,常常在不同的时间和光线下,对同一对象作多幅的描绘,从自然的光色变幻中抒发瞬间的感觉。莫奈的绘画作为,遵照的是最严谨的科学考察方法,相当于在没有彩色摄影的时代,履行了以真实记录方式印证景物色彩变异程度的实验。在这个意义上,“印象派绘画”也可以理解为“印相派绘画”,与彩色摄影具有同一的科学性质。

比莫奈绘画的直观色彩更具科学化发挥的实例,是后印象派画家修拉(Georges-Pierre Seurat 1859-1891)的点彩绘画技法。物理学发现的三元色原理,构成了光学和色觉的科学理论体系。修拉把色彩科学理论巧妙地用于与绘画艺术,利用单元颜色的交杂并列组合,产生视觉的色彩混合效果,创造出与众截然不同的点彩画法。这种类似科学试验的搞法,甚至在画面的阴影部位使用与眼见色彩相对应的补色点阵,“以光学调色代替了颜料调色”。在此意义上,修拉或许是彩色感光胶片的实验先驱。看修拉的点彩油画,既如胶片感光乳剂成像的化学颗粒,也似数码影像的单子像素;既可以是手艺技巧独到的美术创作,还可以视为光学色彩与视觉生理的科学实验。

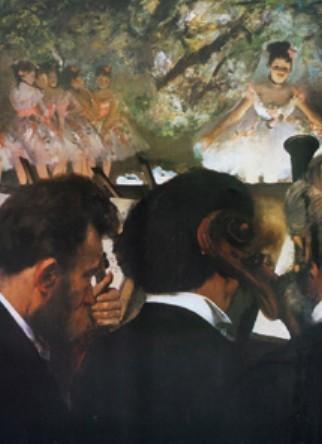

另一位印象派代表画家德加(Edgar Degas 1834-1917),则干脆“抄袭”摄影空间透视的构图模式,等于在绘画上体现摄影化的成像形式。在此意义上,德加显然是其后出现的现代绘画之“照相写实主义”(Photo-Realism)的践行鼻祖。“照相写实主义”画家堪称一丝不苟地抄袭照片,摄影作为此派绘画的头道工序,可见从“画意派”的摄影到“照片派”的绘画所涵盖的两级过渡。如许,早期摄影家曾以“画意摄影”形式模仿绘画,以期使摄影跻身艺术行列。到了“照相写实主义”,绘画则以模仿摄影照片的科技性,还给由其派生的艺术门类以一记几可乱真的“颜色”看看。

“印象派绘画”奉行的科学主义“写生”(可谓“写真”的同义词),以及对摄影照片的拿来主义袭用,加之照相术科技性地消解掉了手工绘画原初的“写真”功能。终于迫使绘画自“印象派”起,而改道“后印象派”以至于“野兽派”等画派从造型到色彩的表现主义风格。形与色的全然离经叛道,彻底颠覆和摆脱了古典写实绘画的视觉科学规则,从而走上了现代派的自行其是之坦途或歧途,终致演化出当代艺术的“观念”表现之肆无忌惮与为所欲为。

总之,“印象派绘画”与摄影术的产生一样,都基于科技发展的原动力,从而成就了各自的艺术形式之突破。彩色摄影的发明,一如摄影术的发明,理应被视为现代视觉艺术的一种新颖媒介表达之滥觞。

就像电影摄影机因临时故障卡片一会儿,结果连续镜头画面的暂停断接,意外造成了电影艺术的蒙太奇技巧。本应用C-41工艺的彩色负片,误用彩色反转片的E-6工艺显影,也会造成底片意外的反常颜色,因失误而造成影像或照片的特异色彩效果,未尝不是意外搞出的“表现主义”绘画样式的色彩形态,被有些广告摄影欣然采纳,以达到超越想象力的特异视觉冲击力。

二

就像论证传统摄影时代的照片是否“真实”之哲理思辨,轮到数码时代,影像的彩色是否“真实”又成了问题。数码影像的色彩,一如银盐照片的黑白,这类媒介与工艺之间的科技性内质,程式化后便演化为摄影理论的一则带有终极穷究的思辨命题。

说起彩色,作为科技产物的摄影事物,首先要解决的是从黑白成像到色彩再现的可能性与可行性,也就是在物理光学基础上的化学色素成因之作用。彩色摄影的研发过程中,演绎着充满魔术般的错综化学实验。终于,摄影在其传统胶片工艺时代,圆满地实现了对自然色彩的生成再现。随之代入数码影像工艺,彩色影像来得更其唾手可得。

然而,在至今为止的自然色彩再现的影像工艺条件下,所谓严格苛求的真实“色彩还原”概念,依然是个难以统一确定的实行标准。就像传统胶片时代的彩色照片之色彩再现,不但与照相机和光学镜头的器材品质直接相关,更跟胶片类型、保存条件、过期时间、工艺配方和处理药液的温度、时间和化学成分等因素息息相关。何况用来辨识色彩指标的人眼之生理构造,一如人的智商,先天就存在差异。同一人眼的色彩辨识力,也跟其人处于不同生理或心理状态相关,就如同一品牌类型的胶片,不同生产批号之间也都存在难以避免的感光品质差异。所以,经验丰富的职业摄影师,在使用色彩表现最佳的专业型彩色反转片时,也要尽量一次性购买同一生产批号的胶片,正规拍摄之前必做严格的特性曲线试片实验,以发挥胶片产品的最佳性能。

以科学标准论,传统胶片手工印制和扩印机器制作的每一张彩色照片的色彩,都不可能全然相同。即便是到了数码影像时代,受这些制导因素的限制依然存在,只是在数码影像的处理层面,电子物理意义上的同一影像的复制版本虽然可以达到完全相似的拷贝品质。但是在数码设备的后期打印阶段,全然相同的彩色照片还是难以彻底实现。

例如,传统胶片工艺时代的世界摄影史之彩色摄影名家艾格尔斯顿(William Eggleston)的代表作《红色天花板》,据其本人形容,所有的印刷图片和后来的展览照片,都没有达到他自己最初曾经做出的那张照片的那种令他激动不已的红色。也许这不过是这位名家耍弄的一个噱头,此后艾格尔斯顿又创作了同一模式的《蓝色天花板》,已然玩起了重复自己名作的变色套路。

这就引出了艾格尔斯顿之后的另一美国彩色摄影名家斯蒂芬·肖尔照片上的那条河水的“真实颜色”问题:聪明人可能会为我们指向一个解决方案,不如去看看斯蒂芬·肖尔自己印出来的照片,但布莱克随即指出:那就是真实的颜色?我朋友家里墙上就挂着一幅,但谁能保证它没有褪色?肖尔自己能保证印制作出来的每张照片色彩都保持一致?

当然不能,所以艾格尔斯顿会说只有他曾经做出的那张名作照片上的色彩最“原版”;所以美国画廊最早售出的数码打印彩色照片都附带有一纸保证书,一旦买主收藏的照片与购买当时的色彩出现差异,卖方保证替换提供与原初照片色彩相同的一张新照片。

此前我也有过类似的彩色思考经验,在亲眼见过长白山天池的自然色彩之后,我再看所有拍摄的天池照片,都没有我曾经见过的那样深邃颜色。排除我所理解的彩色胶片和照片的成色条件常识,我也理解胶片和照片以至于数码影像所能够达到的色彩分辨率,显然尚未及人类肉眼的色彩分辨率。所以,在常识的意义上,穷究照片或影像之色彩还原的绝对逼真,不过是个哲学思维的命题,这跟照相事物的实际操作纯属两码事儿。

所以,质疑者布莱克·安德鲁斯给出欣赏肖尔照片“真实颜色”的解决方案是:真实的颜色?我认为唯一欣赏斯蒂芬·肖尔这张拍摄自1979年8月13日优山美地国家公园的照片的真实色彩的方法是,和他一起见证这个场景。不过,假如你也在那里,你还拍照片干嘛?你就站在肖尔所面对的这么美丽的河流旁边,天很热,何不跳下去畅游一下,然后忘掉这一切……

布莱克其人的这个美国式幽默的理论由头,无非还是先哲所谓 “一个人不能重涉同一条河流”的翻版。但是美国真就有一伙拍照人,就想较这个真,还是在肖尔拍那条河的优山美地国家公园,有人认真研究后预言出某年某月某日某时某刻,安塞尔·亚当斯(Ansel Adams 1902-1984)当年拍摄其“半月山”名作照片的相同画面条件会再现,于是他们约定在那个时刻站到亚当斯当年的机位处,妄图拍摄到与安塞尔·亚当斯原作相同的自己的原作照片。

三

若在摄影艺术的范畴而论,除了人类视觉的辨色生理功能,还存在着感情层面的心理色彩。心理色彩则属于主观的意识领域,人与人之间的天赋差异,会有天壤之别。即便是生理色彩,也会因人而异,例如色盲和色弱的人就跟通常色觉正常的人绝然不同。何况,就像人类至今对宇宙乃至于我们生活的地球的科学认知,尚且相当有限。同理,科学关于人眼对色彩感应的研究,恐怕还远未及解惑“绝对真实”的程度。因而以有限的科学知识局限,企图一根筋地穷究色彩绝对真实的思辨,犹似刻舟求剑或缘木求鱼,仅限于从概念到理论的玄想,对实践没有多少指导意义。

在摄影艺术的实践中,反而是主观性的心理色彩意识,更具有实际创作的人文意义。心理色彩意味着个性化的表现特色,往往以其独特的主观化形态,强调了事物内容的真实感受。例如,乌克兰裔犹太摄影家米哈伊洛夫(Boris Mikhailov 1938-),在其代表作的《红色》系列照片里,以凸显画面事物中的红色来隐喻苏联时代的社会政治。而在数码影像时代,艺术表现的常见技法,便是变幻原本影像的自然色彩为主观感受的心理色彩。

这种创作化的艺术效果,就是开发出具有作者民族文化的心理色彩。白俄罗斯出生的法国犹太画家夏加尔(Marc Chagall 1887-1985),犹太民间传统中强烈神秘主义的浓郁色彩意识,主导了其绘画中情感抒发的极端个人特色,他对色彩的主观运用理由是:“色彩是全部,好似音乐中的变奏曲,每一样事物都具变化性……色彩溶于血液里,我认为血液是一种大自然透过父母给你的一个化学包裹。色彩是一种命定问题,即不可避免也无法彻底解释,与它息息相关的是人类的诞生以及他周围的大气,而不是文化和环境因素。”如此观念,已然超越了文化人类学的见解,把色彩素养一下就甩向了宿命的不可知论。

开创“云南画派”的旅美中国画家丁绍光的宣纸重彩绘画,就强调对中国古典造型元素和民族传统色彩习惯的继承性运用,犹如夏加尔那样以个性化的主观色彩调配,传递出中华文化的视觉审美风格。

法国画家马蒂斯(Henri Matisse 1869-1954)将印象派绘画的色彩见地,发扬到了诗化的美学境界。他在诠释自身独特的艺术风格时说:“我所追求的,最重要的就是表现……我没有先入之见地运用颜色,色彩完全本能地向我涌来。”而大画家毕加索(Pablo Picasso 1881-1973)的前期创作,就有以突出色彩而命名的“蓝色时期”和“粉红色时期”之分,这就近乎黑白照片的整体调色效果。这种对色彩调制的技法,应用数码图像处理软件Photoshop对数码影像做整体性的加强或转弱以及偏色处置,已经被中国当代摄影人张晓在其《海岸线》系列作品里大加采用,幻化出一种与现场色彩似是而非的艺术性调理。类似的彩色影像技法,还在层出不穷地涌现不已。

综上所述,就以挪威现代画家蒙克(Edvard Munch 1863-1944)的话 “画家和摄影家之间,到底谁启发了谁,这个问题很难回答”(《蒙克与摄影》),带出本文结语的本人观点,从历史事实给出的答案应该是:画家和摄影家之间,其实谁都启发了谁。