赣州城市边缘区乡村景观设计研究

摘 要:由于赣州城区的急剧扩张,使得原边缘区的乡村景观一度遭到侵蚀和破坏,进而形成了新的城市边缘区域。合理、科学地规划设计好新区域的生态环境和城市建设,对于协调好城市与乡村的和谐发展具有重要意义。针对赣州边缘区的基本概况和生态特征,分析了乡村的景观功能和定位,并提出了乡村景观生态的设计原则。在此基础上,提出了赣州城市边缘区乡村景观建设的发展模式。

关键词:赣州;城市边缘区;乡村;景观设计

一、引言

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第“十一五”规划的建议》指出:建设社会主义新农村是现代化进程的重大历史任务之一,应该按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、民主管理”的要求稳步推进新农村建设。城市边缘区是联结城市和农村重要纽带,可以说是解决城乡发展不平衡矛盾的缓冲地带。解决好两者之间的矛盾,可以为我国城镇化建设提供理论指导,避免乡村景观因城市的扩张而导致风貌流逝,自然生态遭到扭曲破坏。早在1936年,德国地理学家赫伯特·路易斯就柏林城市地域结构进行研究时,首次提出城市边缘区概念。自上世纪80-90年代,我国城市规划学界关于城市边缘区理论研究的框架也开始形成。本文延用R.T.普里约在1968年所给出的定义,即“一种在土地利用、社会和人口特征等方面发生变化的地带,它位于连片建成区和郊区以及具有几乎完全没有非农业住宅、非农业占地和非农业土地利用的纯农业腹地之间的土地利用转换地区。”[1]国内学界普遍认为,城市边缘区是处于城乡之间的社会、经济等要素激烈转换的地带。赣州市是江西省最大的行政区,近年来城市的发展日新月异,城市区域不断地向周边乡村蔓延,其“结合部”的景观受到严重侵蚀,一度修改了边缘区乡村原生景观的肌理,因此需要引起足够重视。运用景观生态学原理和方法将有助于赣州城市边缘区建设的科学布局,解决城乡二元发展不平衡结构,实现城乡社会的和谐发展。

二、边缘区概况

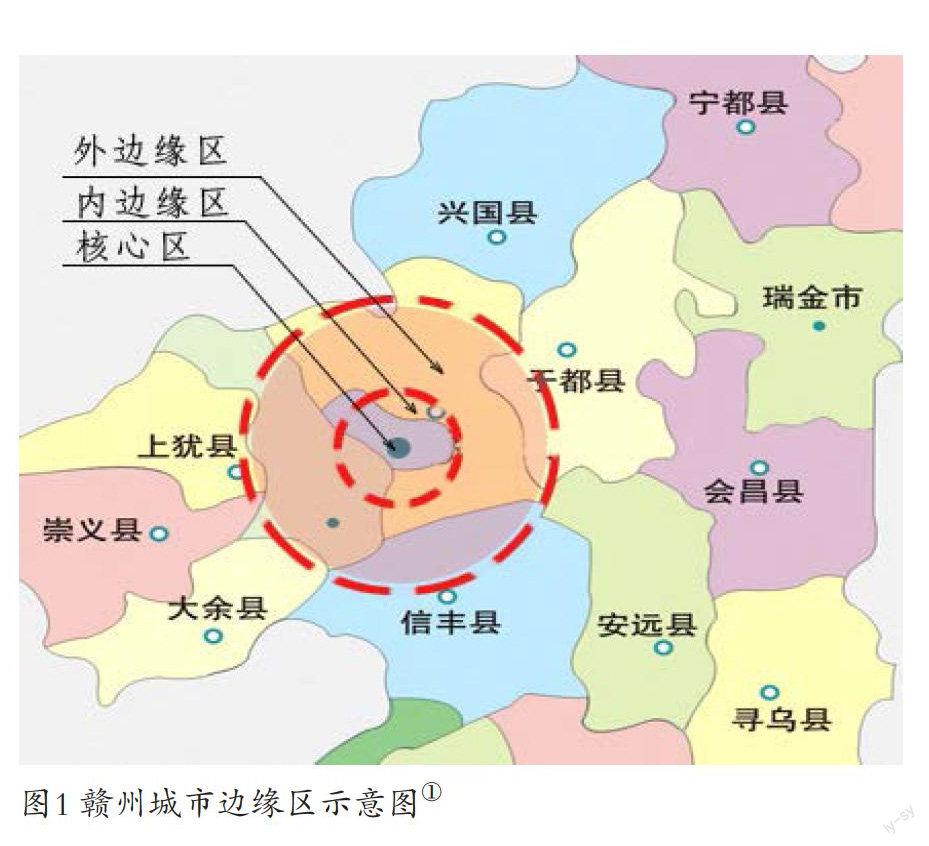

本文的研究对象——赣州城市边缘区主要是指以原赣州中心城区为核心,覆盖至周边乡镇非农业用地之间的区域。在上世纪90年代赣州市尚未提出建设“大赣州”之前,这一区域的乡村状态相对比较稳定,城乡之间的界域也较明显,中心城区主要是章贡区,黄金区的基本形态还没有完全建成。沿着这两个区域的城市边缘区辐射半径相对有限,加上行政区职能划分严格,对市县接壤区域无法施展规划能力。但是经过十多年的快速发展,城乡之间的边界发生了巨大的变化,原南康撤市设区、赣州黄金机场迁址、环城高速公路等一系列项目相继建成,使边缘区的范围一直朝周边推演。根据弗里德曼的划分方法:结合人们的日常通勤范围,城市边缘区的内边缘区大约为10-15km,外边缘区延伸到20-50km。这样算来,赣州城市边缘区的范围最远向西可达上犹县、向东可至都境内,几乎覆盖了南康、赣县两个区域。如果将新区南康计入核心区,那么边缘区的范围还将更大(图1)。

三、赣州城市边缘区的乡村景观特征与功能分析

(一)景观类型的复杂性与多样性

城市边缘区乡村景观包括自然景观和人工景观两种基本类型,包括商业金融、物流市场、居民安置点、工业矿产及道路等人工景观,又含有自然水域、果园农场和森林农田等自然景观。在这些景观中,斑块数量大,形状复杂,决定了景观类型的复杂性和多样性。例如,赣南大道修通以后,赣州与南康之间的景观发生了重大改变,原来主要是由低矮缓坡和农田构成,现在大道两旁沿路建起了工厂、物流园、居民安置点等,农田面积及河流水域等分别受到压缩或截流,人为改变了原景观的基本结构。

(二)景观结构的变动性剧烈

本来乡村景观就具有较高的自然属性和稳定特征,可是对于赣州城市的发展而言,城市化和城镇化率都比较低,城市向外扩张的能力在近十年来才得以显现。受此影响,赣州周边的农田大量被吞噬,对于土地的需求量一再攀升,景观斑块之间变动剧烈,给景观设计带来极大的难度。自赣州市政府实施“三江六岸”工程以来,城市核心区不断扩大并向南拓展了很大空间。北边最早的“时间公园”社区建设,已经成为连接中心城区和赣县之间的重要节点,特别是赣州大桥和谐钟塔的建成,使赣州城区的版图延展了数十平方公里。这样的景观结构几乎每天都在发生改变,由此引起的景观功能也变得更加多样和复杂。

(三)景观生态和乡村风貌严重破坏

最近几年,赣州城市扩张和城镇化建设的推进占用了大量可耕地,根本无暇顾及乡村资源的合理开发和生态环境的保护,原来山区保存较好的传统地方特色由于交通道路建设也逐渐消失,商业资源与环境问题之间的矛盾日益突出,受到侵蚀的当然还包括人文资源、文化习俗。比如,赣州新黄金机场迁址到南康凤岗镇社坑后,连接赣州城区到社坑的机场高速公路打破了沿路沉睡已久的宁静乡村,乡村风貌和生态平衡从此遭到严重破坏,加上农村房屋原本自建无度、缺乏合理规划,景观破碎化严重。如今,沿线边缘带交织建立工业园、科研机构、商住楼,还有不计其数的汽车“4S维护店”等,一些建设遗留的绿地没有得到相应的复原,使赣州周边的一些乡村景观生态呈现恶化之势。赣州是一个客家风貌和建筑风格独特迥异的地方,经济虽然较为落后,但乡村风貌保持了淳朴的格局,是一块自然风光清新的故土。

(四)赣州城市边缘区的乡村景观功能分析

城市边缘区乡村位于城市和乡村之间,“既拥有紧邻城市的区位优势,又有便利的交通条件、 低廉的土地资源和良好的环境条件,同时也具有大量的农田、果园、菜地等农业生产用地,是一个城乡要素逐渐过渡、相互渗透,边缘效应明显、功能互补的中间地带。”[2]它一头连着城市发达的物质文明,一头连着日常农业物资,是城市的“后花园”,又是乡村通往城市的协调区。[3]城市边缘区为城市的扩张发展提供了土地基础,也为久居城市核心区的居民提供了一个可选择的闲适城乡生活以及丰富新鲜的农副产品。特别值得一提的是,赣州城市边缘区几乎四面环山,良好的植被对城市绿化和环境净化带来了不可多得的天然优势(图2)。

由上所述,城市边缘区形成了土地资源和工业、农业的互补,它有城市功能的不足之处如金融、商业的过度密集性,也有乡村景观的欠缺如斑块的碎片化。但是恰恰是这些不足,激发了城市边缘区的“可生长”的无限力量。因此,根据边缘区的特点和优势,在制定综合性的发展战略时,宜整体考虑它与城市规划之间的关联,实现城市优势功能的延伸,将城市的优势资源、技术、资金、资讯等要素实现城乡之间的优化组合。笔者认为,近些年政府提出的“一村一品”就是一个很好的策略,它符合各自乡村景观的实际情况,对乡村景观的环境和旅游功能给予了适当考虑。特别是具有旅游资源的通天岩、宝葫芦农庄、峰山等,其主导功能更应该强调环境服务和旅游观光,而不是生产功能。

因此,在分析赣州城市边缘区的乡村景观功能时,首先应确立该区域的定位问题,避免将它作为城市扩展的“阑尾”和“三废”聚集地。

四、赣州城市边缘区乡村景观生态的设计原则

根据景观生态学的原理和设计方法,就赣州城市边缘区乡村景观生态建设的具体情况,在设计上宜遵循以下原则,这样能使斑块、廊道、地表和基质等景观要素在数量上、空间上进行合理分布,加强“城区-边缘区-乡村”之间的信息流、物质流以及交通上的流通,并且形成景观生态在审美上的节奏、序列。

(一)设计的整体性和连续性

所谓设计的整体性,就是在统筹城市规划过程中,需要将城市边缘区纳入到城市发展的整体布局中。同时,注意设计的连续性原则,避免盲目阻断或隔离生态自然景观的人为做法。赣州城区的建设正在日益壮大,在扩大边缘区的过程中与南康、赣县等行政区的边界多有冲突,有时各地为了保护自己的局部利益往往忽视“边界景观”设计的连续性,致使边界生态景观呈现分裂状态,影响了景观建设的整体性。“城市的扩建造成的景观破碎化已成为城市边缘区环境问题的根源,通过建立廊道联系相对孤立的景观元素,实现生物多样性保护、控制河流污染等,同时满足人类日益增长的亲近自然的需要”[4],等等,都需要考虑到景观设计的整体性原则。

(二)自然生态景观优先设计

城市边缘区的景观设计应该避免与城市核心区同质化,否则就丧失了边缘区的天然优势。自然生态系统是自然界生物适应自然环境、和谐共处的结果,在对城市边缘区开展景观生态设计过程中,实际上已经开始破坏了它们之间的原始面貌,所以要仔细研究或规划该区域的生态景观建设,使之成为一个自适应和自我良性循环发展的生态系统。赣州城市规划有个良好的传统,对于古木、绿地和水资源的保护有口皆碑,才有今天城区绿树成荫的红旗大道、赣州公园等景观。

(三)突出客家摇篮和红色文化特色原则

在平衡经济发展和景观生态建设的过程中,城市边缘区乡村景观保留了地方特色的传统基因,它是经济效益、自然生态效益的第三个引擎——社会效益。体现在文化景观方面,城市边缘区乡村保存完好的人文习俗、宗教信仰以及朴素的生活方式,都是一个民族集体记忆的标本。“就公共开放空间的类型特点来看,城市边缘区的公共开放空间与城市建成区有所不同,自然山林、水体等风景资源承载着更多的自然生物活性和生态机理过程,呈现更加丰富多样、质朴自然的地域风景。”[5]赣州是客家摇篮,又是革命历史文化资源极为丰富的红土地,具有浓郁的地方特色。因此在进行景观设计时,适当的保留和挖掘“地方性知识”,可以有效地避免“千城一面”的印象。

五、赣州城市边缘区乡村景观生态建设的发展模式

在遵循上述设计原则的前提下,赣州城市边缘区建设的发展模式还应考虑城市建设的实际情况,提高景观系统的稳定性和总体生产力水平,在以下几方面开展景观生态建设:

(一)发展现代都市农业建设

如上所述,城市边缘区乡村综合了城市与乡村两个区域特点。长期以来形成的城乡二元结构成为我国城市与乡村发展难以逾越的障碍。赣州的城乡建设相对比较特殊,城乡之间的经济水平差距不是很大,章贡区与赣县、南康及周边乡镇的整体协作关系比较平衡、紧密。探索城乡一体化协调发展与建设模式,发展现代都市农业建设和农业观光,推进农业产业化进程,可以有效地缩小城乡差距,实现城市和乡村的优势互补。“在这种情况下,都市农业必将是一个复杂、独特、富于都市气息的多目标、多功能的系统。”[6]并且,赣州现代都市农业的建立可以避免土地、资金及劳动力的浪费,提升赣州市边缘区乡村农业的可持续发展。

(二)建设绿色景观,发展城郊生态旅游

赣州城市边缘区乡村农业特别是脐橙景观带得天独厚,赣州又是一个多山多丘陵的地方,自然生态基础较好,景观趣味性较强,生态多样化特征明显,四面环山的绿色屏障对城市环境起到了重要的调节和保护作用。“城市边缘区乡村旅游化是村民集体选择的过程。”[7]而合理发展城郊生态旅游则进一步延伸了景观生态建设的内涵,开发民俗村、农家乐、观光采摘果园、近郊游等,不仅能为市民提供农业服务、为村民增加农业收入,还可以美化环境、调节气候、保持水土,实现经济效益和生态效益的双丰收。

(三)打造和保护地方特色景观

城市化建设强烈地影响了城市边缘区的面貌,改变了城市天际线。当一栋栋高楼大厦在城市新区拔地而起的时候,往往把粉尘扬沙、建筑垃圾、工业废弃物等倾泻给了边缘区。这样的城市建设不仅没有给乡村建设带来反哺恩惠,反而进一步蚕食了边缘区的农业用地,破坏了当地的历史文脉和精神风貌,降低了乡村景观的美学价值。“乡村景观规划与设计必须从自然因素、人工因素和历史因素三方面来组织乡村空间, 推进城镇建设, 不仅能使乡村空间各物质要素在布局上清晰合理, 而且在时间上使其历史文化特征得以体现, 很好地保护了地方传统和文物古迹。”打造和保护地方特色景观,可以兼顾乡村景观的美学价值和经济价值、生态价值等。

六、结语

近十年,赣州的城市建设日新月异、有目共睹,城市边缘区也持续向外扩展。但是,“对于边缘区空间发展规律的认识还不足。所以解决城市边缘区的问题,需要从更深层次区认识边缘区的发展规律,从发展阶段、人口、经济、社会、环境、体制、管理、政策等角度把握边缘区的症结,寻找解决途径。”[8]赣州的城市化进程是江西省经济、社会发展的一个缩影,边缘区乡村景观面临前所未有的机遇和挑战。在大力提高城镇化比率的同时,如何建设一个更加美丽的乡村是中国乡村社会发展应对的实际问题。城市边缘区建设在消除城乡二元分化结构中将提供良好的示范作用,合理的规划、设计和塑造乡村景观的地方特色,发展城郊经济和休闲旅游,将有力地协调城乡景观生态的一体化发展。

注释:

①图1、2来源:作者自绘或拍摄。

参考文献:

[1]Pryyor R.T. Defining the rural-urban fringe [J]. Social Forces, 1968,(47):202-215.

[2]刘黎明,李振鹏,马俊伟. 城市边缘区乡村景观生态特征与景观生态建设探讨[J]. 中国人口(资源与环境),2006,(03):76-80.

[3]张斌,高翅. 着眼于景观的整体性和连续性:区域性景观规划浅见[J]. 规划师,2002,(04):58-60.

[4]冯艳,刘传龙. 城市边缘区廊道规划与发展模式研究[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2015,(03):83-87.

[5]宋立新,周春山,欧阳理. 城市边缘区公共开放空间的价值、困境及对策研究[J]. 现代城市研究,2012,(03):24-30.

[6]顾海英,周小伟. 现代都市农业可持续发展的意义及内涵[J]. 农业现代化研究,2001,(01):20-23.

[7]陈志钢,孙九霞. 城市边缘区乡村旅游化动力机制分析[J]. 西南民族大学学报(人文社科版),2007,(03):206-209.

[8]荣玥芳,郭思维,张云峰. 城市边缘区研究综述[J]. 城市规划学刊,2011,(04):93-100.

作者简介:

魏超玉,江西理工大学讲师。研究方向:设计艺术。

——《势能》