高校翻转课堂教学模型设计

岳 松

(山东理工大学国防教育学院,山东淄博255049)

高校翻转课堂教学模型设计

岳 松

(山东理工大学国防教育学院,山东淄博255049)

翻转课堂教学模式兴起于美国,国内学者在学习、借鉴国外翻转课堂教学模型的基础上,设计了模块、流程更为清晰,可操作性更强,且初具中国文化特色的模型。通过对当前国内外教育界五种有代表性翻转课堂教学模型的分析,可发现前期教学模型设计的趋势是“分”,旨在厘清核心概念,把握基本原则。未来的模型设计应开始向“合”转变,力求强化内部联系,服务共同教学目标。基于高校课程的双环交错式翻转课堂教学模型,综合考虑了大学课程与大学生学习的特点,强调探索与创新,并融入了关怀与反思要素。

翻转课堂;高校课程;教学模型设计;双环交错式模型

“翻转课堂”(the Flipped Classroom),国内也有的翻译为“反转课堂”“颠倒教室”等,起源于美国的林地公园高中。2007年,该校的两位老师乔纳森·伯尔曼(Jonathan Bergmann)和亚伦·萨姆斯(Aaron Sams)使用录屏软件将PowerPoint配上声音制作成视频,上传网络供学生课前学习,课堂时间用以完成作业和讲解疑难问题。该模式颠覆了传统的“在学校听老师讲课,放学做家庭作业”的教学过程,因此,被称之为“翻转课堂”。2011年3月,“可汗学院”(Khan Academy)创立人萨尔曼·可汗(Salman Khan)在TED(Technology, Entertainment, Design)环球会议所做的“用视频再造教育”的演讲,[1]让“翻转课堂”教学模式受到了更为广泛的关注。

所谓翻转课堂,就是在信息化环境中,课程教师提供以教学视频为主要形式的学习资源,学生在上课前完成对教学视频等学习资源的观看和学习,师生在课堂上一起完成作业答疑、协作探究和互动交流等活动的一种新型的教学模式。[2]

一、翻转课堂教学模型研究现状

以“翻转课堂”为检索词,时限设定2012~2014年,对中国学术期刊网络出版总库进行全文检索,共检索到文章2411篇,其中2012年54篇,2013年630篇,2014年1727篇,明显可见,人们对翻转课堂由初步了解,到开始关注,再到多角度、多方面开展研究的发展脉络。2012年的研究,多停留在翻转课堂的概念引入介绍上;2013年的研究,开始关注分析翻转课堂的相关理论;2014年的研究,开始有结合中国教育环境开展的实践操作和经验性反思。

具体到教学模型研究方面,美国博伊西州立大学杰基·格斯丁(Jackie Gerstein)围绕知识内化过程设计的四象限翻转课堂环状模型,[3]美国富兰克林学院罗伯特·泰伯特(Robert Talbert)总结线性代数翻转课堂授课实践绘制的两阶段模型等典型案例都由国内学者引入,[4]并做了相关介绍。国内,曾贞较早对翻转课堂以教学图示的方式进行了阐释;[5]张金磊等较早绘制了相对系统详尽的翻转课堂教学模型;[6]王红等的模型进一步细化了翻转课堂的教学流程;[7]钟晓流等的太极环式模型在设计中开始融入中国文化元素;[2]张新明等基于QQ群和平板电脑设计了初具技术特色的翻转课堂模型;[8]此外,卢强、梅宝龙、汪晓东、蔡建东等[9-12]研究者分别结合自身所授课程,开展了翻转课堂教学模型的设计和实践研究。

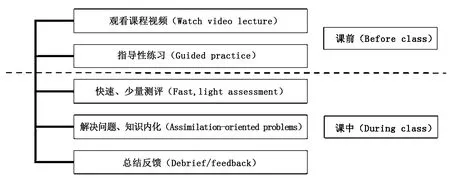

(一)罗伯特·泰伯特的翻转课堂模型

罗伯特·泰伯特在线性代数的课程教授中,使用了翻转课堂的教学方法。他使用录屏软件制作教学视频供学生课前观看,其后通过有针对性的练习和评测解决学生的疑难问题,最后通过总结反馈进一步促进知识内化。具体过程如图1所示。[4]泰伯特绘制的结构模型清晰地将翻转课堂教学过程切分为“课前”“课中”两个阶段,其线性的教学流程也比较直观,便于刚接触这一教学模式的研究者把握其应用关键环节。

图1 罗伯特·泰伯特的翻转课堂结构图

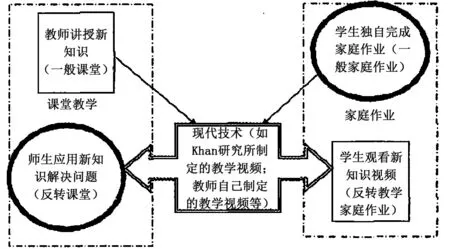

(二)曾贞的反转课堂教学模型

曾贞在研究国外有代表性的反转课堂教学实践和教学模式的基础上,绘制了反转课堂的教学图示,如图2所示。[5]这一图示将一般课堂的传统教学模式,与反转课堂的新教学模式放到同一个框架中进行对比,清晰说明了两者的区别。反转课堂环境中在教育技术的支持下,一般课堂中教师讲授新知识的过程,反转到了课外时间完成;过去需要学生在课外独立完成的家庭作业,反转到了课堂时间由师生应用新知识共同解决。虽然没有专门标注,这一模型也同样明显将教学过程分为了“课前”和“课中”两部分,由于研究者主要用该模型说明反转课堂的关键教学步骤与传统教学的不同,因此图示中并未过多体现教师教学过程和学生学习过程的内在细节。

图2 曾贞的“反转”教学图示

(三)张金磊等的翻转课堂教学模型

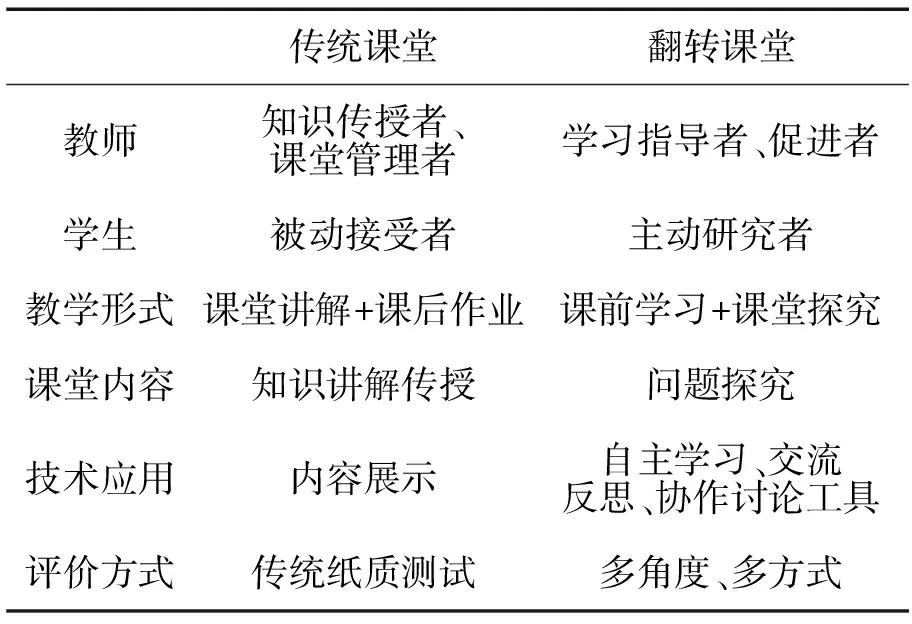

在我国,张金磊属于较早对翻转课堂教学模式开展系统研究的学者。他主要运用要素分析的方法对比了传统课堂与翻转课堂教学模式的区别,如表1所示。[6]通过对比,可发现翻转课堂翻转的不仅是教学顺序,在新的教学模式下,师生身份、教学形式、教学内容、评价方式,乃至支持教学活动的技术都会发生相应的变化。

表1 传统课堂与翻转课堂中各要素的对比

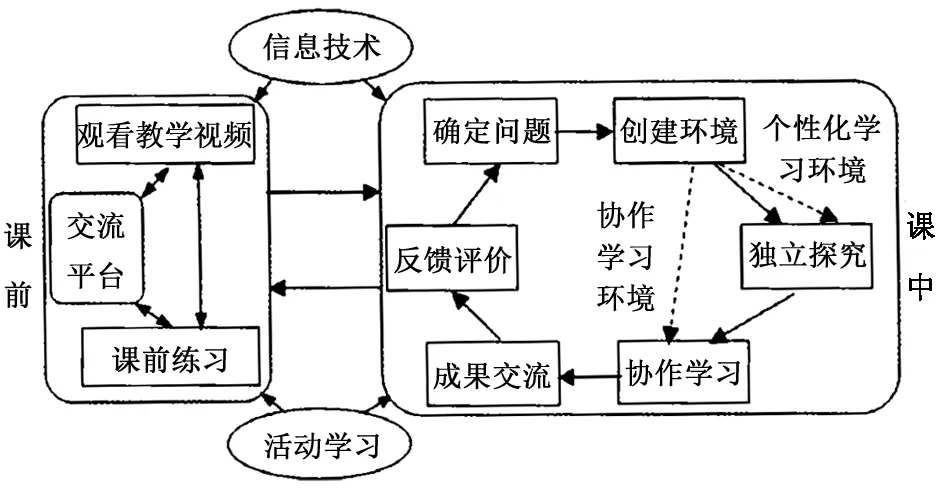

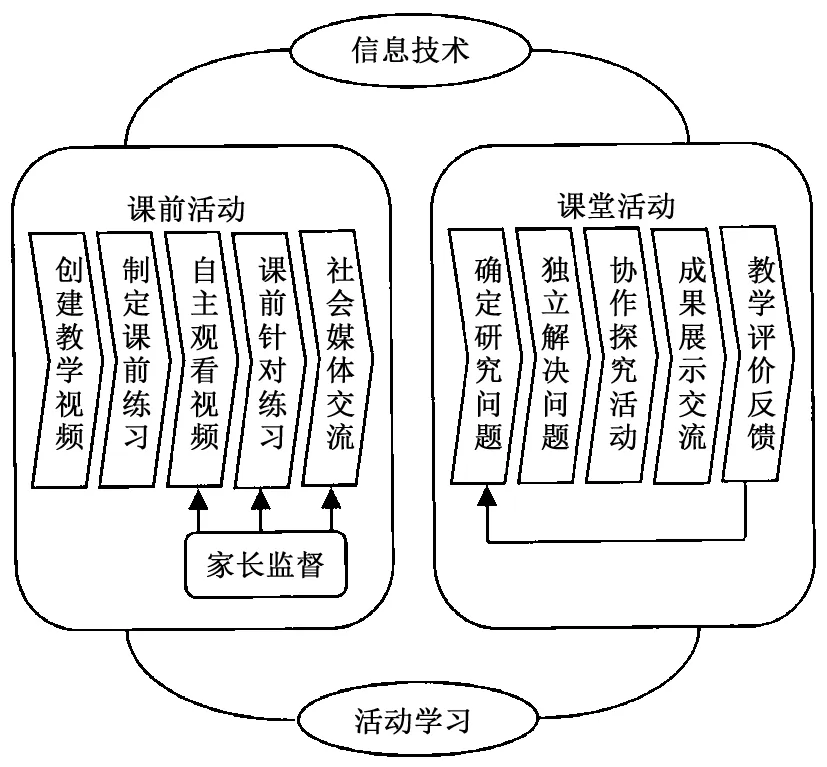

在要素分析的基础上,张金磊等研究者构建了更为具体的翻转课堂教学模型,如图3所示。[6]较之泰伯特的简单单线模型,张金磊的模型虽然也把整个教学过程分为了“课前”和“课中”两部分,但每部分的活动环节更加具体。此外,各环节间也不再是单向的顺序推进,而是可以循环往复,甚至可以灵活调整的。例如学生可以先观看教学视频,也可先参加平台交流,某环节完成后可推进至下一环节,也可返回上一环节查缺补漏,新的成果交流后可直接产生下一阶段要学习和研究的问题,各环节间的联系更加直观和紧密。在“课前”“课中”两部分之外,模型还专门界定出了“信息技术”和“活动学习”两个模块。“信息技术”是保障条件,“活动学习”是实现手段,两者在“课前”和“课中”间起桥梁纽带作用。

图3 张金磊等人的翻转课堂教学模型

(四)王红等人的翻转课堂教学模型

王红等学者在分析国内外典型案例的基础上,构建了翻转课堂的教学模型,如图4所示。[7]王红的教学模型,将翻转课堂教学划分为“课前活动”与“课堂活动”两部分,每部分由五个由左至右顺序推进的教学环节构成,两部分间以“活动学习”和“信息技术”连接,服务共同的教学目标。这一教学模型,清晰展示了翻转课堂教学模式的各构成要素,对各要素的功能定位和内在联系均有较为精确的把握。需要注意的是,这一模型是在研究国内外中学典型案例的基础上构建的,因此在“课前活动”部分,专门体现了“家长监督”的作用。及至高校教学,在具体教学活动中要求家长发挥作用明显是不合适的,此部分可用“教师监督”或“学习小组成员间监督”替代,也可增加相应的评价环节考查学生此部分学习任务的完成情况。

图4 王红等人的翻转课堂教学模型

(五)钟晓流等人的太极环式翻转课堂教学模型

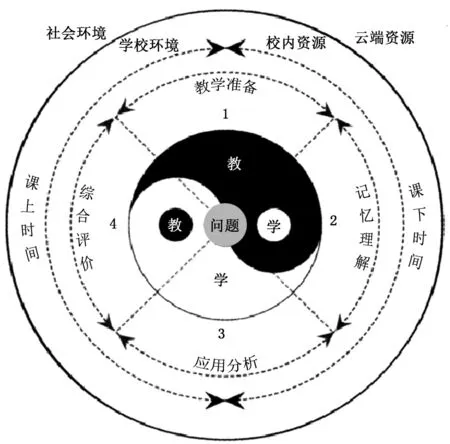

钟晓流等在梳理教学设计发展演变趋势的基础上,剖析国内外较为典型的翻转课堂教学模型,基于本杰明·布鲁姆的教学目标分类理论,结合中国传统文化,构建了一个独特的太极环式翻转课堂教学模型,如图5所示。[2]这一模型与以上四个模型最大的不同,在于其没有将教学过程分为“课前”和“课中”两个相对“独立”的部分,虽然也作了“课上时间”与“课下时间”的区分,但是巧妙地用太极图的形式,将其“融合”在一起,突出了教学过程教中有学、学中有教、教学相长的特点。如模型设计者所言,教学设计发展趋势有三,“理念上,从早期的客观主义演变为现在的建构主义;形式上,从简单的线性流程演化为复杂的开放系统;内容上,从以知识传递为主到支持学习活动开展为主”。[2]太极环式模型将翻转课堂分为教学准备、记忆理解、应用分析、综合评价四个过程,虽然以数字标注了先后顺序,但并不是过去的简单单线流程,校内与云端资源、学校与社会环境都融入教学,供学习者“创设问题情境、进行协作探究、开展会话交流”,[2]整体学习过程均围绕模型中心的“问题”解决展开,以促进知识建构和内化。

图5 钟晓流等人的太极环式翻转课堂教学模型

二、翻转课堂教学模型设计的发展趋势

通过对目前有代表性的翻转课堂教学模型的梳理,可发现研究者对翻转课堂教学模式的理解日趋深入,对其流程的把握日益清晰,从而使得对应教学模型的设计细节更加具体,对教学也越来越具指导意义。国内研究者的模型,在承袭国外模型经验的基础上,已具备了中国特色,开始将中国传统文化融入先进教学理念与教学手段之中,以解决中国的具体问题。

(一)概念理解上,对翻转课堂教学核心特质的把握更加透彻

翻转课堂教学模式的本质,不是简单教学流程的变化。仅把课程制作成在线视频、将过去的课堂授课换成当堂辅导和作业答疑并未实现翻转课堂教学模式的革新。翻转课堂的实质,应是对“教学理念、教学观念、教学方法、学生学习方式、教师评价方式”的翻转。[13]曾贞教学模型的重点,虽仍是对比翻转课堂与传统教学模式两者间师生任务时序上的差别,但已开始关注现代教学技术在教师教学、学生学习中的重要作用。张金磊等人的教学模型,更加关注学习环境的创建和活动学习的作用,在使用信息技术为翻转课堂提供各类保障的同时,教师还必须能够使用相应的教学方法,引导学生进行独立探究与协作学习。王红等人的教学模型,进一步明确了教师和学生的具体任务,各环节设置均围绕“知识的内化”开展,比较直观地说明了翻转课堂不是教学目的,只是教学手段。钟晓流等人的太极环式教学模型进一步整合了教与学的过程,让各类资源、条件、方法都服务于中心教学,指明了翻转课堂的本质在于促进教学相长、解决学生问题。

(二)内容规划上,教学模块进一步细化,更具实践和操作性

罗伯特·泰伯特的教学模型,只是以图示的方式说明了翻转课堂的教学过程。在张金磊、王红、钟晓流等人的教学模型中,教学模块切分更为细致。如果说早期的模型仅能作为了解翻转课堂教学方式的参考图使用,而后期的模型已可作为设计某门课程的“操作手册”为教学直接提供支持。模型中教师和学生各自需要完成的任务清晰可辨,保障翻转课堂教学实现的外围资源界定也更为明确,这为翻转课堂从教学理论走向教学实践、从研究者的书桌走向教师的课堂奠定了基础。由于翻转课堂教学模式本身就源于具体教学实践,这一教学模型设计的发展趋势也反映了其研究本身应有的实践回归朝向。

(三)流程设计上,各环节前后衔接更加紧密,加强了各部分的横向联系

早期的教学模型,如罗伯特·泰伯特和曾贞等人的模型中,教学流程各环节间的关系并不特别明晰,更多的只是体现了时间上的一种先后顺序。在张金磊、王红、钟晓流等人的教学模型中,各环节间不单存在前后的衔接顺序,外在横向联系和内部逻辑联系也更加紧密。在这里某一环节并不仅是与前后两环节产生联系,而是通过其具体设计和实施,在整个教学、学习过程中对其他各环节,及至最终的教学、学习效果产生作用。此外,愈新的研究所设计的教学模型,愈加明确地界定出了教育技术和外部资源所起到的桥梁纽带作用。教学模型设计更趋于一个自洽的有机整体,不再是早期零散教学片段的简单组合。

三、翻转课堂教学模型设计的优化

对中外有代表性翻转课堂教学模型进行分析,并对其发展脉络、趋势进行梳理后,可以发现其总体研究方向更多的是“分”,而非“合”。这一研究取向在翻转课堂教学模型的研究前期无疑是必要、且重要的,把握核心特质、切分具体模块、厘定具体流程都有利于后来的研究者和应用者更好的对其开展研究、实操应用。在前人工作的基础上,特别是又有了较多具体应用案例研究的支持,后来者的研究应开始关注这一教学模型如何设计得更加完备,如何明确其内部模块功能,如何使操作流程明晰又不割裂,以便更好地服务于教学目标, 研究方向应开始侧重于“合”。

(一)对“课前”“课中”“课后”等教学环节关系的把握

由于翻转课堂较之传统课堂最大的不同在于教学过程的“翻转”,基于此,多数研究者教学模型的设计,首先将教学切分为“课前”和“课中”两部分,也有研究者认为,在“课前”和“课中”之外,无论翻转课堂还是传统课堂,还应有相应的“课后”教学活动环节。[14]在罗伯特·泰伯特、张金磊、王红等人的教学模型中,“课前”和“课中”是两个相对独立的模块,虽然通过相关论述,可以发现研究者并无将其对立、割裂的意思,但作为较之文字要直观得多的教学模型图,确实容易让后来的借鉴和学习者留下两环节联系不太紧密,甚至翻转课堂就是简单翻转两环节时序的错误印象。钟晓流等人的模型,将整个教学过程围绕问题的解决绘制成了一个太极环,这避免了前三个教学模型容易给人误留割裂印象的问题,但“融合”和“整合”带来的层次不明晰、环节不具体又会给应用者在如何进行具体操作方面带来新的困惑。不管是将翻转课堂教学分为“课前”“课中”两环节,还是“课前”“课中”“课后”三环节,教学模型的设计必须尽可能体现它们间的紧密联系,又要保留一定的层次,便于实践者在操作时把握。

(二)对教师和学生任务分工的界定

研究者在翻转课堂教学模型设计中,对教学流程的描述日趋细致,这在张金磊等和王红等人的模型中体现的尤为充分。从最初的问题确定,到最后的教学效果反馈,再到新一轮问题的提出,对每个教学环节需完成的任务都有明确的界定。现存的主要问题,是对教师和学生的任务分工不够明晰。社交媒体的交流是否需要教师参与、研究问题的确定是教师主导还是学生决定、成果交流和教学评价等后期环节师生应分别发挥何种作用,现有的教学模型并未很好地厘清,更多的还是将各环节整合在一起让教师作为教学主导者自行把握。而在具体的翻转课堂应用过程中,不单需要教师理解整个流程,学生也要对翻转课堂模式、特别是自己需要完成的任务有明确认识和把握。因此,教学模型的设计,在清晰说明各流程的同时,最好能够分别界定教师和学生的任务、明确分工,以便教师和学生都能明确把握教学过程,促进教学目标的达成。

(三)对各类教育技术、信息技术地位和作用的认识

在各类翻转课堂教学模型中,技术作为“课前”和“课中”之外的“第三方”,在实现课堂翻转的过程中,发挥重要的桥梁纽带作用。研究者们虽不否认各类技术的重要作用,但在模型设计中,并未很好地体现其重要性和重要地位。此外,各类技术常以一种比较笼统的形式出现,在模型中多用“信息技术”“现代技术”等比较含混的概念进行表述,或是简单地用“教学视频制作”一带而过。在实践和操作中,应用者很难对应模型找到适用的技术手段实现相关教学环节。在教学模型设计时,最好为各类技术找到一个恰当的位置,同时尽可能细化实现各教学、学习环节的技术工具种类,为实践提供便利。

四、基于高校课程的翻转课堂教学模型设计

通过对有代表性的翻转课堂教学模型进行梳理可以发现,很多教学模型是基于国内外中学翻转课堂典型案例研究总结设计的(如张金磊、王红等人的模型),还有些模型是基于国内中学某课程的具体教学实践设计的(如蔡建东等人的中学信息技术课翻转课堂教学模型),这与翻转课堂教学模式兴起于美国中学不无关系。由于其经验来源于中学,其教学模型设计上也保留了较为鲜明的中学特点,如曾贞的模型中有“家庭作业”模块,王红等人的模型中还体现了“家长监督”的作用。

较之中学,大学课程有自身的特点和发展趋势。内容选择上,有明显的综合化趋势;知识传递和课程目标达成上,有较强的探索和创新性;课程实施上,融入了关怀与反思要素;整体结构上,通识课程占比逐步加大;课程评价上,呈现更多的发现与开放性特征。[15]

及至大学课程的“受众”,大学生的学习特点与中学生也有明显不同。知识选择上,有鲜明的专业性;学习内容上,有明显的开放性;学习安排上,有突出的自主性;学习方式上,有求解的探索性;知识内化上,有较强的实践性;此外,不同的学习者之间还存在较大的个体差异。[16]

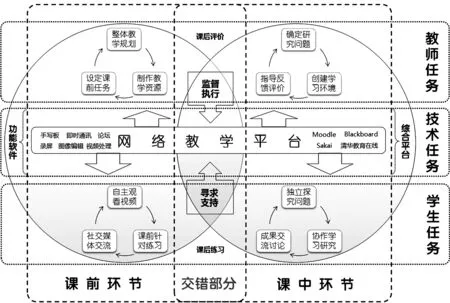

综合考虑大学课程与大学生学习的特点,在梳理前人设计经验的基础上,力争厘清各环节关系、说明各模块效用,笔者设计了基于高校课程的双环交错式翻转课堂教学模型,如图6所示。

(一)两个教学环节

翻转课堂的概念,是转变了传统课堂课中和课下的任务分工,将过去课中的学习任务提到了课前,课下的作业任务前置到了课中,从而带来了教学环节的重排和翻转。也有研究者的教学模型设置了“课前”“课中”“课后”三个环节,但考虑“翻转”一词的本意指的是两个客体间次序、内容的互换,本模型依然采用“课前”“课中”两教学环节的设计方案,“课后”部分在模型中也有体现,但更多将其视作规划课前环节的依据和评价课中环节的工具使用,不再界定为与“课前”“课中”平级的模块在教学模型中放置。

1.课前环节。模型中左侧的圆环代指翻转课堂教学中的课前环节(两环节在图中均使用竖向长方形虚线框进行标注)。此环节,教师需要对自己的课程进行整体教学规划,制作相应的教学资源,设定需要学生完成的课前任务。此处需要注意两点:其一,教学的相关规划不是单线推进、由首至尾的,而是循环往复,互相提供补充和支撑,新任务的设置会影响相关的教学规划,新加入的教学资源也会影响整体的教学安排,教学规划的变动也会随时影响另外两者,因此模型图示使用了环状箭头的标示方式(模型中其他环状箭头的使用原因相同,后文中不再赘述);其二,模型中的表述是“制作教学资源”而非“摄制教学视频”,视频的制作确实是实现课堂翻转的关键,但在教学实践中,教师提供的课程计划、教学大纲、参考书目、数字资源、教学日志等资料都可帮助学生更好地完成学习任务,教师需要提供包含视频、类型更丰富的教学资源。课前环节中的学生,需要自主观看教学视频,完成有针对性的课前练习,同时利用社交媒体进行交流,在各分类任务中遇到的困难,可查阅教师提供的资源包寻求解决。

图6 双环交错式翻转课堂教学模型

2.课中环节。模型中右侧的圆环代指翻转课堂教学中的课中环节。此环节中,高校教师需要充分考虑自身课程的特点,根据学生完成课前任务的情况,确定某节课需要探究的问题,为学生创设学习环境,在学习过程中进行指导并提供反馈评价。本环节中学生需要独立探究问题,开展协作学习研究,并交流讨论形成的学习成果。本环节的设定显示了大学课程和大学生学习的特点,高校课程学科综合和学科交叉趋势明显,应鼓励学生探索和创新,因此教师用设定问题和创设具体学习情境的方式更有利于学生获取知识和习得能力;大学生作为成年人,时间更为充裕,学习态度更加开放,愿意探究也有能力将知识付诸实践,在课堂中完成研究式的学习任务明显比中学更加现实。

3.交错部分。将教学过程切分为视觉上相对“独立”的“课前”和“课中”两环节显得过于生硬,但同时不作“课前”“课中”环节的划分又无法体现课堂的“翻转”特质,因此模型使用了两环节存在“交错部分”的安排。在具体的教学实践中,两环节也确实无法绝对“独立”存在,教师对整个课程的规划安排、前期准备,都要以课中环节教学目标和学生学习任务的完成情况为依据开展;课中环节各项任务的推进,也要在完成课前环节的基础上进行。教师在每个环节中,都要监督学生学习任务的完成情况;学生在学习过程中,遇到疑问和困难,也要随时寻求教师的支持和帮助。“课后评价”和“课后练习”不属于“课前”和“课中”环节,模型将其放置在圆环之外的交错部分,为两环节的目标达成提供补充支持。可以发现,模型中的“交错”,不单有时序上重叠,也有功能上的重复。

(二)一个实现平台

信息技术在翻转课堂的实现过程中发挥着非常关键的作用,前文中的研究模型并不否认此点,只是在模型中其地位和作用没有特别明晰的体现。在双环交错式翻转课堂教学模型中,信息技术被放置在中心位置,由于观看教学视频、完成课前练习等关键活动均要依托网络和相关平台完成,因此模型中用“网络教学平台”来指代各类教育信息技术。依托此平台,教师对课程的规划和设计得以全天候、全时域地传递给学生,学生各类学习任务的开展、学习资源的获取、朋辈间的交流和成果分享也不再受教室空间和教学时间的限制,可实现自由安排。教师对学生学习活动的监督,学生遇到疑难向教师寻求支持,也可以依赖此平台实现。一个优秀的、在功能性和适用性上都符合课程具体要求的平台,在翻转课堂教学目标达成的过程中将起到非常重要的中坚作用。模型还对翻转课堂所使用的教育信息技术做了简单的分类,手写板、即时通讯、论坛、录屏、图像编辑、视频处理等为功能性软件(部分功能的实现,如手写、视频录制等也需相关硬件支持),这些工具主要为课程实现课堂翻转制作必备的教学资源;Moodle、Blackboard、Sakai、清华教育在线等为综合平台(仅列举了功能比较典型,中外市场上认知度较高的CMS系统[17]),它们为教学视频点播、在线测试、教学评价、数据统计等课程管理需求提供支撑。

(三)三项课程任务

双环交错式模型尝试以课程任务为切入点,将整个教学过程切分为“教师任务”“技术任务”“学生任务”三个模块,在模型图中以横向长方形虚线框标注。各模块的构成部分,因与其他环节存在交叉,前文已有论述,在此不再赘言。将课程任务进行切分的主要目的,是让各层面的课程活动参与者都能明确自身的任务,对教学活动整体和教学目标的达成有更直观的认识和把握。例如,学生可通过模型了解课程采取翻转课堂教学后,与传统教学相比,自己需要做的工作有何不同;教学团队中的不同教师,可根据分工的不同,明确自己要承担的具体任务。需要说明的是,“技术任务”模块的设定只是为了方便解释网络教学平台和各类软硬件资源所承担的教学、学习功能,其任务的完成,还要靠教师和学生利用相关技术手段实现。

五、结语

纵观国内研究者近年来对翻转课堂教学模式的研究可以发现,我国教育界对这一信息化背景下新兴教育模式的理解和应用还处于探索阶段。各类教学模型的设计和各层次、各类型课程的实践研究为后人积累了宝贵的经验。翻转课堂作为一种新的、有悖传统的教学设计理论开始以一种开放的姿态存在,既不排斥新技术的使用,也不拒绝新的文化元素、教学理念的融入。本研究设计的双环交错式模型,较之前人成果进一步细化了任务分工和对各模块的界定,设计取向是“繁”,而非“简”,这在提供更多有效信息的同时,也必定形成新的冗余。这一取向是否正确,受研究条件的限制,目前暂未进行操作层面的验证。下一步的工作中,我们将尝试使用该模型指导教学,积累实践经验,以便更好地修正优化之。

[1]Salman Khan. Let’s Use Video to Reinvent Education[EB/OL]. http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education,2011-03-11.

[2]钟晓流,宋述强,焦丽珍.信息化环境中基于翻转课堂理念的教学设计研究[J].开放教育研究,2013,(1).

[3]Jackie Gerstein. The Flipped Classroom Model: A Full Picture[EB/OL].http://usergeneratededucation.wordpress.com/2011/06/13/the-flipped-classroom-model-a-full-picture,2011-06-13.

[4]Robert Talbert. Inverting the Linear Algebra Classroom[EB/OL]. https://prezi.com/dz0rbkpy6tam/inverting-the-linear-algebra-classroom,2011-09-21.

[5]曾贞.反转教学的特征、实践及问题[J].中国电化教育,2012,(7).

[6]张金磊,王颖,张宝辉.翻转课堂教学模式研究[J].远程教育杂志,2012,(4).

[7]王红,赵蔚,孙立会,等.翻转课堂教学模型的设计——基于国内外典型案例分析[J].现代教育技术,2013,(8).

[8]张新明,何文涛,李振云.基于QQ群+Tablet PC的翻转课堂[J].电化教育研究,2013,(8).

[9]卢强. 翻转课堂的冷思考:实证与反思[J].电化教育研究,2013,(8).

[10]梅龙宝,柳超,邓安远.大学信息技术教育课程体系研究与实践[J].现代教育技术, 2013,(11).

[11]汪晓东,张晨婧仔.“翻转课堂”在大学教学中的应用研究——以教育技术学专业英语课程为例[J].现代教育技术,2013,(8).

[12]蔡建东,贺玉婷,喻静敏.中学信息技术课翻转课堂教学模型构建与应用研究[J].现代教育技术,2014,(12).

[13]马骉.“翻转课堂”翻转的是什么[J].上海教育,2013,(36).

[14]黄阳,刘见阳,印培培,等.“翻转课堂”教学模式设计的几点思考[J].现代教育技术,2014,(12).

[15]曹辉.当前我国大学课程改革状况及其趋势分析[J].教育探索,2009,(9).

[16]畅肇沁.大学生学习特点探究[J].山西师大学报(社会科学版),2010,(5).

[17]黎加厚,赵怡.课程管理系统(CMS)及其选择[J].现代教育技术,2008,(9).

(责任编辑 杨 爽)

2015-03-22

山东理工大学信息化试点研究项目“军事理论课翻转课堂教学模式研究”(2014038)。

岳松,男,山东曲阜人,山东理工大学国防教育学院讲师,管理学硕士。

G424.1

A

1672-0040(2015)05-0082-07