技术联盟成员协同创新行为实证研究

赵映雪

从对技术联盟生命周期的研究来看,选择合适的合作伙伴是联盟组建期排在第一位的重要工作*参见钟海欧、赵静:《基于生命周期的产学研联盟知识转移模式研究》,《科技管理研究》2013年第4期。,因此选择合作伙伴是技术联盟构建的重要起点,联盟绩效的评价又是联盟运行后期的关键任务。而在合作伙伴选择与联盟绩效评价之间,就像一个“黑箱”,存在着诸多不确定因素。合作伙伴的选择如何影响联盟绩效?Neely等认为,对联盟绩效的测度应当以动机和行动作为评价导向*参见Neely A,Gregory M,& Platts K.,“Performance measurement system design:a literature review and research agenda”,International Journal of Operations & Production Management,vol.15,no.4,1995.。技术联盟合作伙伴的选择动机,往往会影响联盟成员的协同创新行为,进而影响联盟绩效。所以技术联盟成员的协同创新行为就像“解开黑箱的钥匙”,对技术联盟成员协同创新行为进行研究,就能明确联盟伙伴选择对联盟绩效产生影响的作用机制。因此,本文以技术联盟成员协同创新行为的量化作为研究对象,首先对已有文献进行研究,并咨询相关领域专家,建立起测度要素指标体系,进而提出研究假设,通过问卷调查的方式获得数据资料,对提出的假设进行验证。

一、文献综述

1.技术联盟

国外学者对技术联盟的研究源于战略联盟。Gulati认为,战略联盟是一种企业间交流、共享或共同开发新产品或服务的企业自发活动*参见Gulati R.,“Alliances and networks”,Strategic Management Journal,vol.19,no.4,1998.。在企业组成的战略联盟中,绝大多数联盟围绕技术创新进行活动,因此国外有学者将战略联盟直接称为技术联盟。许多学者从不同角度对技术联盟进行概念界定,如Hagedoom等人指出,技术联盟是多方主体在共同创新目标的基础上相互合作而形成的一种创新型组织形式,其本质是一种在共同研发过程中所建立的组织间合作关系*参见Hagedoom,J,Link,A.N & Vonortas,N.S.,“Research partnerships”,Research Policy,vol.29,no.3,2000.;vilkam等学者认为,技术联盟是企业为整合创新资源和实现创新目标而形成的一种合作关系*参见Vilkam,Keil,“Strategic technology partnering in high velocity environments lessons:from a case study”, Technovation,vol.23,no.3,2003.。通过对这些概念的总结,王飞绒认为技术联盟是由两个或两个以上的企业为达到共同的技术创新目标而采取的股权或非股权形式的、共担风险、共享创新成果与利益的相互合作关系*参见王飞绒、陈劲:《技术联盟与创新关系研究述评》,《科研管理》2010年第2期。。随着技术联盟本身的发展,其性质也在发生变化,学者们对于技术联盟内涵的研究范围也在扩展,如Caldeira指出,技术联盟是由企业、科研院所和中介机构为实现特定的技术创新目标,通过适当的运作机制所形成的组织*参见龚红、李燕萍:《产业技术创新战略联盟研究综述及其最新进展》,《中国科技产业》2010年第7期。。通过对已有文献的梳理,笔者发现,不论是初期侧重企业与企业的结合,还是后期提出企业、科研院所以及其他机构的合作,技术联盟的目标都围绕着技术创新,这一目标的实现都离不开合作伙伴间的协同创新行为,因此,对技术联盟成员的协同创新行为进行量化研究是有必要的。

2.协同创新与协同创新要素

早期创新概念是从企业内部的视角提出来的,如熊彼特认为,创新的内容包括新产品的引进、现有产品的技术革新、新市场的开辟或新的生产组织形式的引入*参见熊彼特:《经济发展理论》,北京:北京出版社,2008年。。曼斯费尔德对这一概念进行了扩展,他指出创新是从企业对新产品的构思开始,以新产品的成功销售作为终点的一种企业探索活动,创新能够促进新产品的市场化和新的技术工艺及装备的商业化*参见Dorothy Leonard Barton:《知识与创新》,孟庆国等译.北京:新华出版社, 2000年。。随着技术联盟这一组织形式的发展,越来越多的企业为了节约创新成本、分担创新风险和提高创新成功率,不再选择独立创新,而是通过加入技术联盟,与联盟伙伴合作,实现协同创新。协同创新综合了协同理论与技术创新理论。对于协同创新的概念,已有不少学者尝试进行界定,如程蓉认为,协同创新体现为各种创新要素的配合,这些创新要素通过非线性的有机协同,能够实现要素简单累加无法实现的效应*参见程蓉:《基于产品设计链的企业协同创新研究》,武汉:武汉理工大学硕士学位论文,2008年。;王越等人提出,协同创新是在一个开放系统中,各个创新主体的人、财、物等创新资源突破原有主体的界限,在各主体之间相互流通,实现资源的优化配置,发挥正效应,形成一个良性、稳定的创新模式*参见王越、费艳颖:《推进中小企业协同创新的法律路径分析——以产业技术创新联盟模式为视角》,《湖北大学学报》(哲学社会科学版)2013年第3期。。这些概念均反映了多元创新主体之间的关系,与本文的研究主旨相符。

关于技术联盟协同创新要素,Tushman等通过研究指出,优化战略要素、主体要素、文化要素和过程间的协同是创新成功的重要保障;国内学者中,浙江大学创新研究团队对于全要素协同的研究较有代表性,其相关文献指出,战略、资源、环境、文化、主体等要素都与技术创新的成败密切相关;王玉梅等人通过总结以上文献,提出了涵盖目标要素、主体要素、资源要素、过程要素及内外部影响因素的产业技术创新战略联盟协同创新全要素体系*参见王玉梅、罗公利、罗广菊:《产业技术创新战略联盟网络协同创新要素分析》,《情报杂志》2013年第2期。。这些研究成果都为本文对技术联盟协同创新行为的量化奠定了基础。

二、技术联盟协同创新行为测度要素识别的实证研究

在本阶段研究中,本文首先通过专家会议确定技术联盟协同创新行为的测度要素,然后通过向符合条件的企业进行问卷调查的方式,取得了联盟成员协同创新行为的相关数据,再借助这些数据对国内技术联盟协同创新行为进行实证研究,得出技术联盟成员协同创新行为测度要素指标体系。

1.技术联盟协同创新行为测度要素的识别

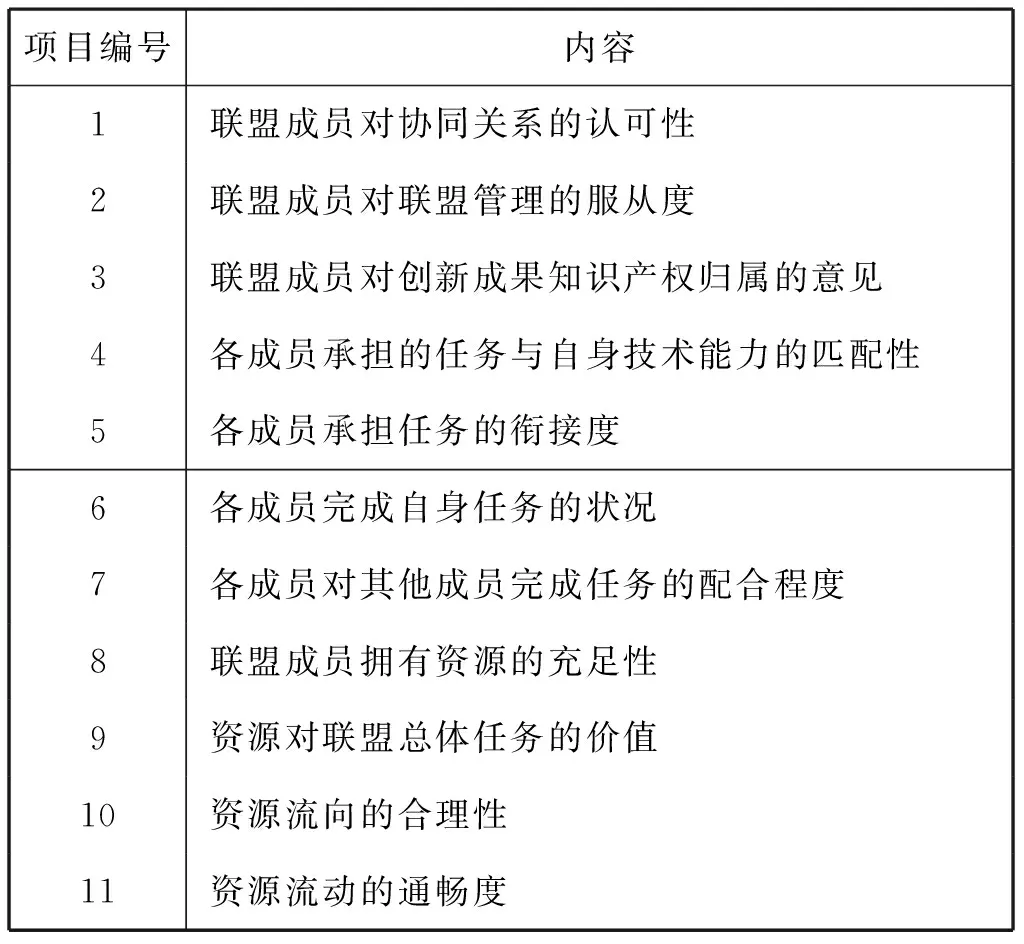

笔者邀请了5位来自国内高校研究技术创新管理或联盟管理的教授、副教授以及博士研究生组成了专家团队,该专家团队各成员均具备丰富的理论知识和课题研究经验。专家团队5位成员在王玉梅提出的涵盖目标要素、主体要素、资源要素、过程要素及内外部影响因素的技术联盟协同创新全要素体系的基础上,对其中可能影响联盟成员协同创新行为的要素进行选择和具体化,最终得到一个包括“联盟成员对协同关系的认可性”、“联盟成员对联盟管理的服从度”以及“联盟成员对创新成果知识产权归属的意见”等11个测度要素的体系,详见表1。

围绕协同创新行为过程,国内的学者主要对协同创新界面管理、协同创新任务分解和协同创新资源配置这几个方面进行研究;将联盟合作行为作为研究对象进行系统量化研究的目前较有代表性的成果为秦玮的,他对产学研联盟合作行为采用资源投入、交流沟通和信息共享这三个维度来进行测量*参见秦玮、徐飞:《产学研联盟动机、合作行为与联盟绩效》,《科技管理研究》2014年第8期。。以上研究均对本文有一定借鉴意义。根据已有的文献,笔者认为11个测度要素可以归纳为协同创新界面管理、协同创新研发活动和协同创新资源配置等三个维度。

表1 技术联盟协同创新行为测度要素题项

2.因子分析

表1的11个测度要素是专家团队定性分析的结果,蕴含着专家的丰富知识和经验,其是否正确,还需要通过定量分析方法进行验证,因此笔者通过问卷调查的方式获取研究数据,采用因子分析法对专家定性分析的合理性进行验证。

笔者根据表1的11个测度要素,设计出技术联盟成员协同创新行为调查问卷,进行了初次问卷调查。问卷发放对象为四川省内一些参与了技术联盟的企业之中的中层以上管理人员。在本次问卷调查中,要求被调查者对所列出的每一项协同创新行为测度要素的重要程度做出评价,具体采用5级Likert计分法,分为极不重要、不重要、一般、重要和非常重要五种情况,对应的分值分别为1、2、3、4、5分。问卷发放的具体操作方式分为实地发放纸质文件和网上发放电子邮件两种方式,发放调查问卷共计168份,回收问卷133份,剔除其中无效问卷或不符合调查要求的问卷之后,有效问卷为107份,问卷有效回收率约为63.7%。学界普遍认为,当样本量与变量数的比例高于5:1时,适合进行因子分析,本次问卷调查的样本数量为107,题项为11个,符合因子分析的前提要求。

本文采用SPSS19.0软件进行因子分析,具体分析结果如下所示:

首先进行KMO检验和Bartlett球型检验,结果显示,KMO值为0.807,Bartlett球型检验的显著性概率为p=0.000,证明这11个变量适合进行因子分析。然后计算出相关矩阵R的特征值以及方差贡献率,并提取公因子。分析结果显示,提取到的前3个公共因子累计贡献率达到了81.243%,因此能够用这3个公共因子来反映11个测量要素携带的信息。最后得到因子载荷矩阵,由此确定公共因子的含义。因子载荷矩阵显示,公共因子1在第1、第2和第3个测度要素上有较大载荷,公共因子2在第4至第7个测度要素上有较大载荷,公共因子3在第8至第11个测度要素上有较大载荷。由于第1至第3个测度要素主要与协同创新的管理相关,因此可将公共因子1确定为“协同创新界面管理”;第4至第7个测度要素主要与协同创新任务相关,因此将其命名为“协同创新研发活动”;而第8至第11个测度要素主要与创新资源相关,因此将其名称确定为“协同创新资源配置”。综上所述,通过因子分析得到的定量分析结果与专家团队定性分析结果基本一致,说明这一技术联盟协同创新行为测度量表是合理的。

三、三大维度对协同创新行为的影响

在技术联盟整个运行周期中,技术联盟各成员之间存在着人员、资金和物质的交换,而“人财物”交换背后的本质是技术、知识和信息的交流,成员之间通过交流形成协同创新界面,联盟中的企业和大学、研究机构等组织之间不断发生协同创新行动,合作伙伴间通过这些行动在搭建的协同创新平台上实现伙伴之间技术、知识和信息等资源的共享,协作完成技术研发活动。对于技术联盟中的协同创新行为以及协同创新行为对联盟的意义,已有的研究成果主要包括:Lancaster等指出,联盟成员为了实现共同目标而主动参与联盟活动的行为是维持联盟关系的关键*参见Lancaster, Lages,“The relationship between buyer and a B2B e-marketplace: Cooperation determinants in an electronic market context”,Industrial Marketing Management,vol.35,no.6,2006.,也就是说联盟成员的紧密互动行为是联盟合作关系建立的基础;Kapmeier对研发合作组织间互动过程进行研究后指出,企业在合作中调节自身开放程度和资源投入量的依据是自身知识储备、双方进一步合作的意愿以及管理者的信任程度*参见秦玮、徐飞:《产学研联盟动机、合作行为与联盟绩效》。。

1.研究假设

(1)协同创新界面管理。协同创新界面管理的目标是使联盟各成员拥有的创新要素从孤立、分散和封闭的状态转变为汇聚、融合和开放的状态,以打破原有的组织边界,建立起联盟成员的协同创新平台*参见周佩、章道云、姚世斌:《协同创新与企业多元互动研究》,《管理世界》2013年第8期。。在已有的研究中,界面是指组织之间各种要素的交流方式和互动机制的总和,也就是系统内部各要素之间或系统与外部环境之间物质、信息和能量传递的媒介或载体*参见Pavitt & Gibb,“Interface Management within Construction:In Particular Building Dacade,”Journal of Construction Engineering and Management,vol.129,no.1,2003.。关于界面管理的定义,华锦阳指出,界面管理是通过控制和协调成员的冲突,解决各成员间的矛盾,提高管理效能,保证组织战略目标实现的过程*参见华锦阳、张钢:《试论界面管理发展的三个阶段》,《科研管理》2000年第2期。;徐磊认为,界面管理是设计并保持由信息交流途径、作业衔接条件、促进合作的规则和制度等硬件要素构成的良性界面环境,促使跨界面的交流、协调与合作的有效进行以及技术创新目标的顺利实现*参见徐磊:《如何建立有效的界面——关于技术创新界面管理的探讨》,《科研管理》2002年第3期。。笔者在以上基础上,对协同创新界面管理的作用做了如下梳理:第一,能够消除联盟内各成员之间的“排异性”;第二,能实现联盟成员对合作关系的认可;第三,通过设计并保持良好的接触条件,使跨界面的协同创新活动能有效进行。鉴于此,本文认为有效的协同创新界面管理对协同创新行动具有正向影响。

(2)协同创新研发活动。在协同创新过程中,联盟成员的技术研发活动不再是一个个割裂开的环节,而是与其他成员的研发活动相互联结,相互影响。这种联结和影响是产生“1+1>2”的效果还是“1+1<2”的效果,主要取决于研发任务的分解是否合理。笔者把协同创新研发活动的作用概括为:第一,联盟各成员能够明确自身所承担的创新任务;第二,联盟各成员能够配合其他成员完成任务;第三,联盟各成员所承担的分解任务得以完成,联盟总体目标得以实现。考虑到分解任务间的依赖关系及联盟各成员的能力约束,笔者认为,协同创新研发活动的合理性对协同创新行动是有正向影响的。

(3)协同创新资源配置。在协同创新过程中,各个成员拥有的创新资源是不同的,正是这种资源的异质性促成了合作,如果联盟成员拥有的资源在数量和质量上都完全相同,那他们之间的结盟就失去了意义。因此,技术联盟成员在协同创新过程中,对各自拥有的资源重新进行组合配置是一个重要过程。在这个过程中,联盟资源总量是否充足,资源流向是否合理,资源流动是否受到阻碍,都影响到联盟创新资源的配置,因此,笔者认为,资源配置的合理性对协同创新行为具有正向影响。

基于上述分析,笔者建立了以下三个研究假设:

假设H1:协同创新界面管理对协同创新行为有正向影响。

假设H2:协同创新研发活动对协同创新行为有正向影响。

假设H3:协同创新资源配置对协同创新行为有正向影响。

2.第二次调查的问卷设计

如表1所示,协同创新界面管理的测量项目包括联盟成员对协同创新关系的认可性、对联盟统一管理的服从度以及对创新成果知识产权归属的意见;协同创新任务分解的测量项目包括各成员承担的任务与自身技术能力的匹配性、各成员承担任务的衔接度、各成员完成任务的状况以及对其他成员完成任务的配合程度;协同创新资源配置的测量项目包括资源充足性、资源对联盟的价值、资源流向的合理性以及资源流动的通畅度;对协同创新行为的总体测量项目包括行为强度、行为频率和行为质量三个方面,问卷内容如表2所示。

表2 协同创新行为及三大维度的测量

本次问卷直接发放给前次调查的107份有效问卷填写者,并通过电子邮件和电话指导,确保答案的可靠性与问卷的回收率。调查问卷同样采用5级Likert计分法,分为非常不赞同、不赞同、一般、赞同和非常赞同五种情况,对应的分值分别为1、2、3、4、5分。

3.统计结果分析

(1)基本描述性统计。通过均值指标发现,协同创新界面管理、协同创新研发活动与协同创新资源配置的均值在3~3.5之间,分布状况符合正态分布。

(2)信度和效度分析。本研究对问卷的信度分析运用的是SPSS19.0软件,通过对Cronbach’sα的测量来验证问卷的内部一致性。学界普遍认为,当α<0.6,表示信度较差;α在0.6与0.8之间,表示信度较好,可以接受;α>0.8,表示内部一致性很好。分析结果显示,协同创新行为各维度的Cronbach’Sα均大于0.7(具体数值见表2),表明指标具有较好的内部一致性。笔者对问卷的效度检验同样运用了SPSS19.0软件进行KMO检验和Bartlett球型检验,分析结果显示,KMO统计值为0.875,大于0.7,Bartlett球形检验均为P=0.000,小于0.001,表明问卷通过了效度检验。

(3)回归分析结果。笔者运用回归方法,将协同创新界面管理、协同创新研发活动和协同创新资源配置作为自变量,将行为强度、行为频率和行为质量的平均值作为因变量,得到的回归分析结果如表3所示。

表3中的数据显示,协同创新界面管理、协同创新研发活动和协同创新资源配置与协同创新行为均存在线性回归关系。此外,三个维度都对协同创新行为具有正向影响。因此,研究假设H1、H2和H3均获得支持。

表3 回归分析结果

注:*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001

四、结论与启示

随着技术复杂性和创新不确定性的提高,单个企业的创新难度和风险程度均日益增大,越来越多的企业在技术创新过程中选择通过参与技术联盟的途径来提高技术创新成功率并分担技术创新风险。而技术联盟涉及多个主体的合作,因而容易发生联盟成员背叛合作承诺、成员间互相不信任、信息共享渠道不畅、技术创新效率下降等问题,造成联盟不能顺利发展。鉴于协同创新行为在技术联盟发展中的重要作用,本文将技术联盟的协同创新行为作为一个系统进行量化研究。通过对已有文献的总结,本文从协同创新界面管理、协同创新研发活动和协同创新资源配置三个维度对技术联盟协同创新行为进行研究,构建了技术联盟协同创新行为测度指标体系,并通过问卷调查获得的数据对研究假设进行论证。实证研究结果表明,这三大维度对协同创新行为都有正向影响关系,这一结论进一步丰富和发展了技术联盟协同创新的相关理论。技术联盟在运行中能否实现预定目标,哪些因素影响着技术联盟成员间的协同创新行为,这些都是各技术联盟亟待寻求答案的问题,如果不能及时找到答案,可能会影响联盟绩效甚至导致联盟走向非正常解体。而要回答这些问题,需要的就是建立技术联盟协同创新行为测度指标体系对联盟成员的协同创新行为进行测度。

本研究结论所带来的启示主要有以下几个方面:

第一,加强技术联盟成员间创新研发活动的协同性对提升联盟协同创新行为水平具有关键作用。如果技术联盟能够合理分配研发任务,使联盟各个成员承担的任务都与自身技术能力相吻合,进而使各成员能够顺利完成自身承担的任务并自觉配合其他成员的研发活动,这样就会促进联盟整体的协同创新水平提升;反之,如果联盟各成员无法完成自己应承担的任务,更谈不上配合其他成员,技术联盟的协同创新行为就会受到负面影响。因此,技术联盟运作初期应在对联盟各成员技术能力充分了解的基础上,合理分配任务,使联盟各成员的技术活动均能顺利进行,这样才能促进联盟整体协同性的提升。

第二,协同创新界面管理水平对技术联盟协同创新行为的实现程度具有显著正向影响。技术联盟各成员认可这种协作关系,服从联盟统一管理,希望通过相互协同来克服自身技术瓶颈,提升技术水平,各取所需,实现联盟整体绩效的提升。如果技术联盟界面管理水平较低,那么跨界面的交流和协调就无法顺利进行,就会阻碍联盟成员间协同创新行为,因此,技术联盟运行过程中应注重对联盟成员的引导,使其认可联盟的作用,认同自身在联盟中的位置,服从联盟管理,与联盟其他成员协同发展。

第三,协同创新资源配置水平对技术联盟协同创新行为具有显著正向影响。技术联盟各成员拥有的资源具有异质性和互补性的特征,因此,在联盟资源整合与重新配置时,要寻求有效途径,如加强沟通与关系承诺等方式,增强信任,降低联盟内资源流动阻力,使联盟资源充足,流向合理,促进联盟成员间协同创新行为,进而提高联盟绩效。