耕地保护与农业生态补偿研究

——以云南红河沿岸为例

陈 刚 陈海军

早在2008年,《中共中央关于农村改革发展若干重大问题的决定》中明确指出“要健全农业生态环境补偿制度,形成有利于保护耕地、水域、森林、草原、湿地等自然资源和物种资源的激励机制”。2014年,《中共中央国务院关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》中又明确提出“支持地方开展耕地保护补偿”。可见通过农业生态补偿来实现耕地保护已受到国家层面的关注与支持。本文首先对农业生态补偿进行简要阐述,然后以云南红河沿岸6个村寨农户与元阳县城镇居民的田野调查和问卷访谈所得材料,对民族地区的耕地保护与农业生态补偿措施进行探讨。

一、国内外农业生态补偿研究现况

国内学者对“农业生态补偿”有两种基本解读:第一种观点将农业生态补偿界定为对农业生态环境的补偿;第二种观点将农业生态补偿视为对农业的一种生态补偿,是对农业的一种政策补贴。*参见申进忠:《关于农业生态补偿的政策思考》,《农业环境与发展》2011年第4期。在学理上通常将生态补偿分为四类:一是流域生态补偿,二是重要生态功能区的补偿,三是矿产资源开发的补偿,四是生态系统服务补偿(其中包括对森林、草地、湿地、自然保护区、海洋、农业等生态系统的补偿)。因此,为避免不同类型的生态补偿出现交叉与重叠,同时结合本研究的需要,笔者认为将其界定为关于农业的生态补偿较为合理。

在概念方面,农业生态补偿被认为是一种运用财政、税费、市场等经济手段激励农民维持、保育农业生态系统服务功能,调节农业生态保护者、收益者和破坏者之间的利益关系,以内化农业生产活动产生的外部成本,保障农业可持续发展的制度安排。*参见金京淑:《中国农业生态补偿研究》,吉林大学博士论文,2011。中国农业生态补偿研究目前还处于开始阶段,其经济学理论基础源于新古典经济家关于环境外部性的讨论,主要以具体机制研究为主,包含基本原则、补偿主客体、补偿标准与范围、补偿资源与支付模式、保障体系等。

从目前的文献来看,国内相关研究主要放在所研究地区的具体机制的构建、补偿标准的测算(从主观意愿和实际的生态服务价值两方面核算)等方面。而国外则主要是对项目实施的效果进行讨论,同时也对核算的补偿标准的有效性进行反思。目前,国内部分学者将研究的重点放在了结合具体区域、具体实际的机制设计方面。基于不同地域背景的特点所得到的机制也存在着明显的差异,这使人们意识到“一刀切”的标准补偿模式值得商榷。同时,在分析框架上,将补偿利益相关者(补偿主客体)、标准、方式、方案等方面作为其基本框架,取得了广泛的共识。以此为基础,国内一些学者从国家法律、制度层面上,检视了目前农业生态补偿从理论走向实践所面临的相关问题与困境,认为相关法律与制度不完善、立法缺乏层级系统性、补偿制度内容缺乏完整性、补偿制度缺乏可操作性、补偿制度法学理论研究不足、立法中农民的参与缺失、补偿目标定位缺乏顺序性和差异性等问题,明显制约着农业生态补偿的实践。*参见陈海军、陈刚:《近十年来国内关于农业生态补偿研究综述》,《安徽农业科学》2013年第5期。

此外,对农业生态补偿核算方法及其应用的研究,也伴随着对生态补偿核算的研究而推进,目前相关研究结果的实践指导意义有限*参见崔新蕾、蔡银莺、张安录:《基于农业面源污染防治的农田生态补偿标准测算》,《广东土地科学》2011年第6期;李平:《我国农业生态环境补偿制度建设可行性研究》,《宁夏社会科学》2010年第6期。,更多的是在方法上的改进,以期核算出具有实践指导性的结果。而通过支付意愿的评估方法,从微观角度研究补偿标准更贴近区域实践需要。同时,也有部分学者希望通过对国外政策实践的总结,找到适合我国国情的相关政策与措施,例如,在对美国的农业环境政策和欧盟的共同农业政策等实践经验进行总结之后,认为我国要重视政策激励的促进作用,运用多种有效手段,构建监督和执行机制,完善技术保障体系。另外,只有在区域性层面或者地方行政层面上确立更加明确具体的目标,补偿措施才会取得明显的效果;同时,补偿措施的监测与评估、控制管理成本、加强教育也非常重要。*参见汪洁、马友华、栾敬东:《美国农业面源污染控制生态补偿机制与政策措施》,《农业环境与发展》2011年第4期;杨晓萌:《欧盟的农业生态补偿政策及其启示》,《农业环境与发展》2008第6期。

在国外,没有直接与农业生态补偿对应的术语,但国外生态补偿研究的兴起与发展却与对耕地保护的政策探索有密切关系。*参见代明、覃剑、戴谢尔:《环境服务付费研究与实践动态》,《环境与可持续发展》2009年第6期。从欧洲、北美、拉美等地区的发达国家和发展中国家的实践来看,农业生态补偿的主体以政府为主(government-financed),同时也正在通过非政府组织(NGO)提供的资金来试验使用者付费(user-financed)的模式,补偿客体基本是参与项目的农户;补偿时期一般不超过15年,并开始试验NGO作为具体的执行者;实践中的补偿标准与项目所要求的标准相联系,计算方法有生态系统服务指数(Environmental Services Index, ESI),生态系统获益指数(Environmental Benefits Index, EBI)等,其计算出的具体补偿金额也各不相同。

国外的研究目前主要集中在对项目效果评估、农民参与性的影响因素、补偿项目对当地发展影响等方面。*参见Albrecht Matthias,Schmid Bernhard,Obrist Martin K,et al.,“Effects of ecological compensation meadows on arthropod diversity in adjacent intensively managed grassland”,Biological Conservation,vol.143,no.3,2010.通过对项目效果的事前、事中评估研究,不仅能够认识到项目开展的意义,同时也能深入了解项目实践中的影响限制因素,为项目的改善提供依据。农民参与到补偿项目中来的原因可归纳为自然、社会、经济等因素。一些文献则讨论了区位、农场规模、对项目的熟悉程度、种植制度、经济激励等对参与性的影响。而人类学的民族志方法研究发现,从定性角度对农户的参与性研究具有积极意义。*参见Sophie Wynne-Jones,“Negotiating neoliberalism:Conservationists’ role in the development of payments for ecosystem services”,Geoforum,vol.43,no.6,2012.在补偿项目对当地发展影响方面,一些学者发现,补偿项目会影响到农户的土地利用类型,促进土地集约化。*参见Ludivine Eloy,Philippe Me?ral,Thomas Ludewigs,et al.,“Payments for ecosystem services in Amazonia:The challenge of land use heterogeneity in agricultural frontiers near Cruzeiro do Sul”,Journal of Environmental Planning and Management,vol.55,no.6,2012.同时,大多数学者认为补偿项目能够有效减缓贫困程度,对当地经济的负面影响能被文化、制度等方面的正向影响所平衡。*参见Locatelli Bruno,Rojas Varinia,Salinas Zenia,“Impacts of payments for environmental services on local development in northern Costa Rica:A fuzzy multi-criteria analysis”,Forest Policy and Economics,vol.10,no.5,2008.

国外的研究是在对耕地保护的政策实践的基础上发展的,将农业生态补偿与耕地保护紧密联系起来,不仅在实践方面有重要作用,而且在研究方面也提供了一个有参考价值的切入点。我国已推行十多年的退耕还林、退耕还草等项目,对我国的生态环境改善起到了有目共睹的良好作用,但耕地被还林、还草之后,要求现有耕地的单产能力保持不变甚至还要提高,而随之而来的则是我国每年庞大的粮食刚需与耕地不断恶化的矛盾。如何化解耕地保护与产量供应保障的矛盾,是一个迫切需要解决的问题,在我国实施相关政策的民族边远地区更是这样。

二、研究地域和研究方法

本文所选择的研究地域为云南红河州元阳县与个旧市分界线附近的红河(元江)两岸的村寨。该区域内的土地全部为山地,无一平川,最低海拔144米,最高海拔2939.6米,相对高差2795.6米。其年平均气温24.4℃,最高气温43.5℃,最低气温3.7℃。年降雨量最高1189.1毫米,最低665.7毫米,平均899.5毫米。此地位于云南“元江干热河谷水土保持与林业生态功能区”,由于长期受红河、藤条江水系侵蚀、切割,其地貌为中部突起,南北两侧低下,地势由西北向东南倾斜,北面山地多为羽状横向峡谷,南面坡形多为箕状。

笔者走访了水塘、大沙坝、冷墩、沙仁沟、五邦、新寨等6个村寨。其中冷墩是归个旧市保和乡管辖,其余5个村寨均归元阳县南沙镇管辖。调查走访的村子位于红河河谷沿岸,属于旱傣村寨,但在沿河两岸随着海拔的升高还依次住着瑶族、哈尼族、彝族、苗族。2012年,南沙镇年末总户数为7610户,其中农户为3572户(占46.94%);年末总人口为24778人,其中非农业人口9422人(占38.03%);农民人均纯收入为4579元,城镇居民人均可支配收入16499元;年末耕地面积为32748亩,其中水田4894亩(占14.94%),旱地22593亩(占68.99%)。实地调查的6个村寨有约600户农户、2500人,以香蕉、水稻、芒果、荔枝、金豆等的种植为主,传统的粮食作物种植正在减少,取而代之的是以香蕉为主的经济作物,作物正向单一化发展。

本文采用文献分析法、实地调查与个案研究、定性与定量相结合的分析法。通过整理相关文献,对目前的补偿理论与框架进行梳理,对国内外相关思想进行总结,并结合实际情况借鉴已有研究成果。此外,从元阳县农业局、财政局、统计局、环境局、林业局等政府部门获取了大量可用数据文献资料。实地调查和个案研究是在已选定的研究区域,通过问卷调查与对研究区域的具体分析和总结,找出符合地区实际的补偿机制。

在问卷设计阶段,首先围绕农业生态补偿机制的基本框架进行问题设置,同时也对受访者的基本特征、研究区内的农业生态环境的主观认识等进行问题设置。在初始问卷设计完成之后,于2013年3月期间,基于A、B两种问卷对每个调查点均进行了实地预调查,并根据预调查的结果,对问卷的提问方式、语言表达、问题与调查地的实际情况吻合性、遗漏的重要问题等方面进行了调整、优化。

在预调查结束之后,于2013年6-9 月期间,对研究区域进行了正式调查。对于A问卷(针对农户),选取了6个自然村作为田野调查点,这一区域共计约600户。问卷调查采用简单随机抽样的办法,以驻村入户方式开展。对于B问卷(针对城镇居民),以元阳新县城—南沙镇为调查点,仍然采用简单随机抽样的办法,在当地翻译与向导的帮助下,在人流量最大的南沙人民广场以面对面的方式直接调查。共计得到有效调查问卷192份(其中A问卷91份、B问卷101份)。结合问卷调查,还深度访谈了10人(包括农户、当地木薯加工厂负责人、村委会主任、普通城镇居民、公务员)。

三、调查结果及分析

1.对当地耕地环境的感知

在人口快速增长带来对资源的需求加剧的情况下,研究区域内的受访者对当地的耕地环境普遍表示了担忧。问卷调查发现,2012年农户使用农药化肥较2007年增加了50%-100%;2012年农户的化肥支出平均为634.97元/亩,约合195.37kg/亩;2012年农户农药支出平均为191.18元/亩,约合3.8瓶/亩。对土地肥力在将来丧失的可能性以及当地灌溉水的污染加重的可能性,绝大部分农户表示了担忧,其中有55%的人认为土地肥力在将来很可能丧失,35%的人认为土地肥力在将来一定会丧失;同时有44%的人认为将来当地灌溉水的污染很可能加重,28%的人认为将来当地灌溉水的污染一定会加重。

从田野调查资料来看,当地的耕地保护面临着很大压力,这些压力主要来自生计压力。在深度访谈中,农户认为当地香蕉、金豆等经济作物对生计有重要影响,在耕地有限的条件下,要加大这些经济作物的产出以保障生计,必然要求对耕地的单位产出加以保障。随着经济作物的种植增加,农户认为当地耕地质量已明显下降,而目前唯一可行的办法就是加大对农药、化肥的单位投入,才能保障耕地的单位产出。

2.基于农业生态补偿的耕地保护支付意愿与受偿意愿分析

从问卷调查结果来看,受访农户的年龄集中在30-50岁之间(占67%),受教育程度以小学、初中为主(占88%),家庭平均毛收入为36242.9元/年,家庭平均人口数为4.9人/户,家庭收入主要依赖农业的受访者占80.2%,约94.5%的农户表示愿意在不减少目前收入的条件下参与假设的农业生态补偿项目。总体来说,农户在不用、用一半农药化肥的条件下的受偿意愿(WTA)均值分别为1495元/亩、999元/亩。但值得注意的是,农户对香蕉、金豆等经济作物的WTA均值远高于水稻、玉米等粮食作物。在不同性别、学历、年龄、家庭毛收入、收入主要来源的条件下,不同作物的WTA均值也有巨大差别。

受访城镇居民的年龄集中在30-50岁(占50.46%),受教育程度以初中(占32.43%)、本科(占25.23%)为主,51.35%的受访者2012年家庭纯收入在20000元至40000元之间,有48.18%的受访者愿意支付不超过200元/年的由良好耕地环境所带来的环境效益溢出;在不用、用一半农药化肥条件下生产出的农副产品价格与当前市场价格相比,城镇居民的理论支付意愿(WTP)均值分别为:贵1.32倍、贵0.88倍,而实际支付意愿均值分别为:贵0.95倍、贵0.68倍。

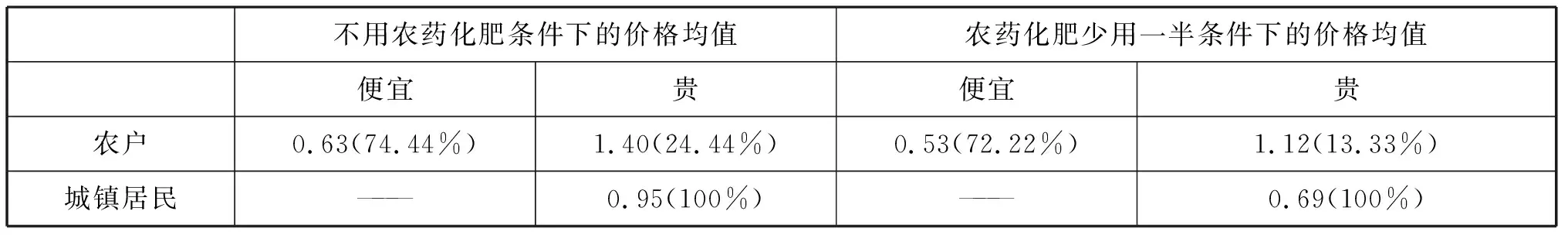

然而,城镇居民与农户对在不同农药化肥施用条件下生产的农副产品价格的态度有明显的差异。从问卷数据来看,在农户看来,农副产品的形状、颜色、大小等外观的因素是决定农副产品价格的关键因素;大部分农户认为,不用农药化肥(用一半农药化肥)所产出来的农副产品会更便宜,但可能卖不掉,而且农户和城镇居民对此农副产品的价格存在明显分歧(见表1)。

表1 两种农药化肥施用条件下的城镇居民与农户对农产品价格的态度(单位:倍)

注:此处均值为上边界和下边界均值的加权平均值,百分比为此观点的支持率。

综合来看,经济因素对农户保护耕地环境具有激励作用,城镇居民也愿意接受农副产品的价格差异来分担农户因保护耕地环境所带来的生产成本。因此,通过农业生态补偿来实现耕地保护,存在利益相关者的支付意愿与受偿意愿,其前提条件是存在的。同时,从调查来看,不同作物的补偿意愿通常与农产品的市场价值相关。

3.基于农业生态补偿的耕地保护补偿资源分析

一般来说,补偿资源包括资金、技术、政策、物品等。补偿资源的来源主要是政府、企业、个人和非政府组织等;政府的支持是主要的资源来源,但其毕竟是有限的,故拓展资源来源渠道,实现资源多元化,才能够对耕地保护提供良好的物质保障。

从问卷数据来看,有50.55%的农户将资金作为自己首选的补偿项,29.67%的农户将技术补偿作为首选补偿项,其余农户认为不管何种资源都可以作为其首选项;有45%的农户将物资补偿作为其第二补偿项,20.88%的农户将资金作为其第二补偿项,此外有18.68%的农户将技术补偿作为其第二补偿项。可见,当地农户偏向于直接的资金补偿,以物资资源(如粮食、农家肥等)、技术资源(如种植技术等)补偿为辅。

由上可知,农户偏向于用可直观感知的资金来平衡耕地保护给自己带来的经济损失感知。因此,耕地保护的第一要务是消除由耕地保护所带给农户的经济损失感知,使农户认知到保护并不会给其带来损失,要对耕地保护的产出结果进行经济兜底。同时,由于要让农户减少、甚至不用农药化肥来耕种耕地,农户会对新种植技术不大相信,同时相关替代生产要素供给不足也影响农户的参与,因此,还需要对此进行技术引导、替代生产要素支持。

4.基于农业生态补偿的耕地保护补偿支付渠道分析

支付渠道通常有三种模式:一是基于市场的补偿支付渠道,二是基于政府的补偿支付渠道,三是基于非政府组织的补偿支付渠道。基于市场的渠道在偏远农村地区的实际效果值得进一步研究;基于政府的渠道是比较易于实践的,但是这种渠道也存在资金不足等政府失灵的问题;基于非政府组织的渠道能较好地弥补基于政府的渠道的不足。

调查发现,无论是农民还是城市居民都对支付中的腐败问题表示担忧。有92.3%的农户和29.7%的城镇居民认为,应将补偿的资源直接发放到家庭,有24.3%的城镇居民则认为补偿应依靠政府的组织网络,另外有38.7%表示,不好断定到底哪种补偿支付渠道更好。部分城镇居民认为,直接向农户支付补偿,存在着成本高、难以实现等问题;而通过政府来发放,又担心公职人员的寻租腐败行为。

就补偿客体而言,在各种支付渠道中,学者们通常是将个体农户作为默认支付对象。但是,个体农户存在补偿标准低、公共产权难分、交易成本大等问题。从田野调查资料来看,民族地区通常是以宗族为纽带而结成社区,在这种社区里,形成了内部的利益分配协调机制,因此通过社区这一渠道,使整个社区受益,同时促进其相互监督,值得进一步探讨。

总的来说,进行基于农业生态补偿的耕地保护,应在坚持政府渠道为主的情况下,积极探索以非政府组织支付渠道、市场支付渠道作为主要补充,拓展补偿客体,构建一个可持续、有效的支付渠道体系。

5.基于农业生态补偿的耕地保护时限与利益相关者分析

由于补偿资源有限,如何确定耕地保护的补偿期限与范围是一个重要问题。在问卷调查中,26.37%的农户对目前的农业补贴表示基本满意,29.67%的农户表示满意,17.58%的农户表示不满意,15.38%的农户表示难以评价。问卷调查发现,补偿期限是影响农户对补偿满意度评价的重要因素。例如部分农户对目前已经到期的补偿表示不满意,原因是事前对这方面的政策缺乏了解。可见补偿期限不只是一个简单的时间段概念,还需要与农户进行事前、事中、事后沟通。因此,对于补偿期限的研判,无论时间长短,都应使当事人参与、知晓。结合国内、国际实践项目的经验来看,补偿期限一般在5-10年之间,并依据效果评估结果,来缩短或延长相应的期限。

利益相关者包括补偿主体和补偿客体。从问卷数据来看,有49.45%的农户和87.39%的城镇居民认为,补偿主体应为政府;有46.15%的农户和9%的城镇居民认为只要愿意提供补偿,谁作为补偿主体都可以。可见,政府应该在耕地保护方面承担主要责任,同时,应调动多方力量参与进来。

四、结 论

我国耕地不到世界耕地的10%,但却耗掉全球1/3的化肥,而且农田施用化肥后只有35%有效,65%是将污染物留在环境中,目前中国耕地总面积的70%已受到污染。*搜狐财经网:http://business.sohu.com/20130412/n372435650.shtml?pvid=tc_business&a=&b=《世界报》,2015年9月16日,《中国耕地很大部分遭受严重污染》。在如此严峻的形势下,一方面要对已被破坏的耕地进行修复,另一方面要对正面临污染威胁的耕地进行保护。

我国历来较少考虑到农业生产对耕地的破坏,现行的农业补贴大多没有和环境保护挂钩,有的补贴政策甚至起到了加重环境污染的作用,例如,我国化肥每平方公里使用量在40吨左右,远远超过发达国家为防止化肥对土壤和水体造成危害而设置的每平方公里2.5吨的安全上限。从2004年开始,我国政府开始意识到此问题的严重性,开始效仿发达国家将直接补贴与生态环境质量、耕地保护相联系。*马述忠、冯冠胜:《健全农业补贴制度:规则、模式与方案》, 北京:人民出版社,2010年,第146-147页。

从农业生态补偿机制来看,其实质是一种利益相关者的利益调节机制,通过外部资源的注入来提高外界对耕地资源的使用成本,以调节耕地经济利益。而从生态学的角度来说,农业生态补偿机制是平衡农业耕地环境的消耗与投入,以实现对耕地的合理、可持续利用。

在民族地区(甚至在更大范围内),市场经济力量正对耕地保护造成明显的负面冲击,但目前还没有一个可以很好切入的角度对耕地进行实质性保护。农业生态补偿是一种符合国际规则、具备一定可操作性的方式,通过这一方式来将外部资源注入耕地保护,同时通过这种方式提高耕地资源的使用成本,可使得耕地的保护成为可能。因此,结合实地调查与宏观环境来说,通过农业生态补偿对民族地区的耕地保护进行探讨,具有一定的现实可操作性,也符合宏观环境的要求。

从已有的研究来看,通过农业生态补偿对民族地区的耕地进行保护,利益相关者的涵盖面应该更广。本文的研究区域属于民族地区,地方政府依法拥有民族区域自治权。因此,地方政府应作为补偿主体之一来承担相应责任。同时,应将非政府组织作为补偿主体。本文的研究区域处于我国边疆地区,耕地环境溢出会影响其它地区,而非政府组织是一种跨越国别、地理限制的受益公众的代言人,而且在拉美等地进行过相关实践,其效果令人满意。另外,从调查结果来看,良好耕地环境下生长的农产品通常会更受消费者的青睐,消费者愿意支付高于一般农产品的价格消费此农产品,从而进行市场化的补偿,因此消费者也应该是补偿主体之一。所以,研究区域内的补偿主体应该包括各级政府、非政府组织以及市场消费主体。

在补偿客体方面,有学者认为,破坏者不属于利益相关者*生态补偿原理与应用/中国21世纪议程管理中心编著:《生态补偿原理与应用》,北京:社会科学文献出版社,2009年,第13页。,从而将其排除在相关分析之外。但是从调查结果来看,绝大部分农户通过使用农药化肥在保产的同时正破坏着耕地,而进行耕地保护又离不开农户的直接参与。如果不将这些破坏者作为利益相关者,而只将保护者作为补偿客体,那么直接参与者的破坏行为仍没有调节到,耕地也会继续被破坏着。目前,我国各类有机农场或生态农场也正在用相应的方式进行耕地保护,其行动也应得到认可与一定的补偿。但是分散的个体农户在研究与实践中会出现很多问题,如个体的谈判能力不足、公共产权难以分割等,这就造成补偿范围存在真空地带,即补偿主体提供的补偿无法被这一补偿客体完全接纳。而民族地区以血缘关系形成的大家族(可视为一个“社区”),通常能形成自然村寨,这种“大家族”往往会淡化公共产权分割问题,降低交易成本。从深度访谈来看,其内部已有较为成熟的资源分配机制,通过这种机制进行分配,效果更好,这种“大家族”式的社区可在民族地区作为补偿客体之一。因此,从产权明晰的角度来看,民族地区农业生态补偿的补偿客体包括农户(农场)和社区。

另一个需要进一步讨论的问题,即怎样的补偿标准才能有效平衡农户在参与项目的损失与获得上的感知,怎样的补偿标准才是补偿主体愿意参与项目的空间。从调查过程来看,农户的受偿意愿值、消费者的支付意愿值都基本上是与农产品的市场价格相联系。而目前在进行标准测算方面,要么是通过纯生态效益进行测算,因其值过高很难有可操作性;要么是通过条件估值法(CVM)测算,存在问卷内容依赖等问题,*张翼飞:《CVM研究中支付意愿问卷“内容依赖性”的实证研究—以上海城市内河生态恢复CVM评估为例》,《中国人口、资源与环境》2012年第6期。影响估值的准确性。也有学者对这些方法做一些修正(例如用地区GDP与人口数量等系数来修正纯生态效益测算值),但是这些修正都基本忽视了实际市场的存在及其影响。因此,将测算的标准与实际有机(绿色)农产品市场价格进行联系来动态调整补偿标准,值得进一步深入探讨。

而要实现保护耕地的愿望,需要完善相应的有机(绿色)农产品市场的第三方监督、评估机制。正如在调查中发现的,虽然农户知晓“生态农产品”的价格应该更高,但农户同时也担心消费者对“生态农产品”的物理特征(如颜色、大小、形状等)不满意,不愿意支付更高价格;而城镇居民也担心农户生产的农产品并不是真正的“生态农产品”,同时对政府认证监督的信任度不够。因此,完善相应的有机(绿色)农产品市场的第三方监督、评估机制,对实现这一愿望有重要作用。应重视对耕地保护项目的生态补偿实施效果的及时评估,并在项目实施前、实施中与农户进行充分沟通,并以此来调节项目的政府支持、引导期限,让耕地保护借助生态补偿这一机制有效运作,最终以市场的力量来实现耕地的可持续利用。