不眠的南非

吴琦

山脊

我们准备在半夜驶过约翰内斯堡的内城。这次行动事后让许多久居南非的人惊讶不已,在他们看来,这里是某种禁区。司机们白天经过,都一脸谨慎,飞快通行;晚上更难找出租车——当地人一般自己开车,或者挤小巴,那是专属黑人的taxi。突然一辆白色桑塔纳从街角开来,顶灯歪向一边,近看才发现是用胶布粘在车顶,像是从异次元踉跄而出。它答应带我们进城,并且只收70兰特(约人民币40块),相当于起步价,更重要的是,司机会按时来接我们回去。45分钟,我们反复跟他确认,45分钟后,就要结束这次冒险的旅程。

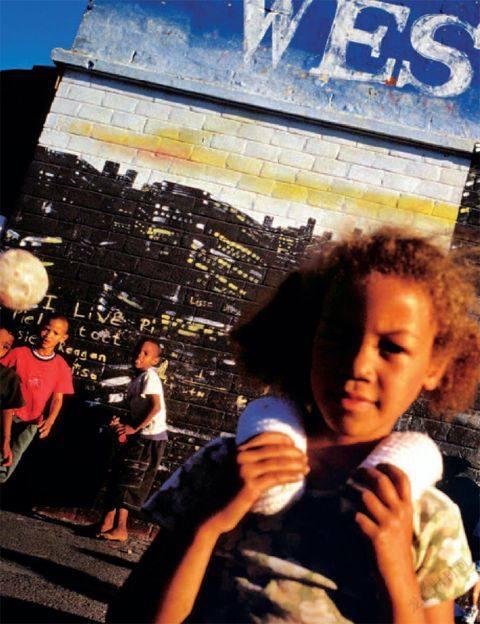

这片内城叫作Hillbrow——字面翻译过来,就是山脊。原本是德兰士瓦高原上最贫瘠的荒野,只值两头牛的价钱,在19世纪末,一跃成为黄金之城。4年间,约翰内斯堡从坑洼的矿区拔地而起,现在是南非最大的城市。城市边缘的天际线仍由废弃的矿山(Mine dump)围成,这些小山丘表面没有植被,形状锋利,裸露着黄土,阳光射下来,弹出一圈金色的光边。光的中央就是Hillbrow,被一座270米高的信号发射塔主宰。1970年代,种族隔离政府把这里划为白人区,建成中产阶级的CBD;90年代,被赶去郊区的黑人回到城里,占领了这些高楼。当地人回避用“贫民窟”这样的字眼来称呼它,尽管这里的确是低收入者、无业游民的聚居地。建筑的样式十分现代,但没有什么生产生活的机能,路边站满、坐满、蹲满无所事事的人,每个人身后都好像站着另一个。白天来看,像一个电影片场,布景和道具准备好了,演员在等戏,题材应该是枪战、警匪或者科幻,好莱坞电影《第九区》的确就是在另一个酷似Hillborw的亚历山大区取景。晚上倒清静许多,除了满地的垃圾,人都不见了——也许都在酒吧里。

酒吧门口有两道安检,几个彪形大汉看到中国人来了,露出既惊讶又惊喜的表情。楼下说门票是90兰特,楼上却说是100。此时客人已经很多,但场子不太热闹,因为地方大,人坐得分散,也没有酒保穿梭其間——他们坐在遥远的吧台,冷静地数着杯子,懒得跟音乐一起扭动。几盏场灯全部照着中间舞台上身材健硕的舞娘,她们的深色皮肤在彩色的灯光下显得干燥,要喷了水,才有光泽。灯光太亮了,超过一个酒吧应有的可见度,看得出多数人都不投入,各聊各的,甚至没什么笑声,不知是因为每天都来,还是根本没有什么压力需要放松。绕舞台围坐的那群人,表情更少,眼神涣散,也不盯着舞台,喝酒,抽烟,轮流吐出烟圈,如同一排干冰机。

夜场的时间通常会加速,在这里,时间反而滞重起来。45分钟变得很长,很静止,尽管灯光和女人一直在晃动。但没有人入戏,甚至没有人假装入戏。对旅行者来说,这是足够陌生的体验,但“千难万险”来到这里,场面上缺乏戏剧性,还是令人尴尬。准备离开,同伴们都松了一口气。不甘心,在二楼逛了一圈,发现还有台球室、游戏厅和私人包厢。楼梯旁的角落,姑娘们在休息,有的正在扒拉盒饭,有的对着镜子整理已然过浓的妆容。没有人看她们,就算看了,她们也没有回应。

楼下的保安提醒,不能把酒瓶带出室外,剩下的酒要一口喝完。真是一个没有抚慰、毫不留情的夜晚。通道里贴出一张告示:出门时要记得把身上值钱的东西藏好;手机、珠宝和钱包,不要暴露在别人的目光下。在约翰内斯堡,人们经常这样警告你,但没有人知道危险从何而来,什么时候来。司机已经到了,我们快速钻进车里,哑口无言。一段不值得炫耀的体验。再次驶过内城,路灯亮着,没有招牌,“荒无人烟”,仅剩一副被架空的钢筋水泥的躯体,穿过两个世纪以前的矿区、白人的房子(white only)、黑人落脚的地方——好像只用了一瓶啤酒的时间,就穿过了南非的心。

藩篱

到约翰内斯堡的第一天,胆子还没这么大。住在Hillbrow旁边的街区,四周是公寓楼,横平竖直,整齐的窗格,多一些人气。南半球的夏天,夜里有风,坐在酒店旁边的酒馆小憩,像是坐在希区柯克电影里的后窗,总能看见黑影在白色的窗帘背后抖动。不知从哪里传来大声的笑和尖叫,一看,楼道里、栏杆上、路边都有人,黑色的阴影罩着他们,像是雕塑,也像是卧底。

“看风景的人也在看你”,影影幢幢之间,这些线条夸张的身体,简直具有叙事的能力。南非作家库切在小说中写过,非洲人的身体就是灵魂,他们有“一整套跟音乐和舞蹈有关的身体哲学”。

库切是个白人。南非的白人也分很多种,他来自一个阿非利卡家庭(Afrikaner,旧称Boer,布尔人)。这个人种诞生于17世纪,是荷兰人的后裔,随东印度公司来到这里,以经营农牧场为生。19世纪初,英国人打了胜仗,取而代之,拨款从国内移民,调遣舰队,增加驻军,捍卫好望角航路。他们成了白人中更少、也更精英的一支,开商店、看报纸、赛马、玩板球、搞辩论,是最早的城里人。

我所住的酒店一条街开外,有一间名为Great Dane的酒吧,就是由一所19世纪英国军官的房子改造而成。它仍然停在维多利亚时代,粉色的外墙,淡绿的铁廊柱,里面贴着腥红的壁纸,挂上几幅厚针织窗帘,嘈杂的声音困在里面逃不出,空气中闷出一股旧气。几个在银行、外企工作的年轻人在这里喝酒,才9点多,就闹着要回家。我说时候尚早,他们大笑起来——想起朋友说过,高犯罪率的受害者主要还是黑人,毕竟他们是大多数——之前还带着一点凶狠的醉意,跟我抱怨中国人把工作都抢了,现在扬眉吐气似的,把又黑又粗的辫子往脑后一撸。他们有的在银行、外企工作,有的自己做生意,早上五六点就得起床。

旁边的小厅,挤了另一堆人。角落里的男人极瘦,寒酸,拿着话筒正在大喊,据说,他是当红的喜剧演员,在全球巡回演出。语速太快,俚语太多,我没能听懂全部,只记下了一个段子,“我最讨厌那些傻逼老师,总是问这问那——这个是什么意思,一加一等于几。最可气的是,他们明明知道答案却还要问你。”台下笑得直跺脚,多数都是黑人。

尽管政治不正确,黑与白二分法依然统治着这里。被法律划分的黑人、白人区取消了(1948年颁布的《特定居住法》),贫富分化继续把两群人隔开。换个样子而已。

白人之间也处不来,布尔人想尽办法把奴隶留在自己的农场,英国人偏要废除奴隶制,目的不是为了自由平等,而是争抢劳动力。19世纪末,双方大打一仗,耗时3年,这成了库切的梦魇。他觉得自己应该站在布尔人一边,却不喜欢他们难看的衣服和长胡子;他喜欢的是英国人“笔直的金黄头发”、“发亮的肌肤”、“宽窄合体的衣着”和“镇定自若的风度”。2006年,他加入了澳大利亚籍。

南非现在自称“彩虹之国”,作为种族和解之后的愿景,其实是一团毛线——当然你可以说它是彩色的,囫囵吞枣地把各个族群系在一起,再打成一个蝴蝶结。早期荷兰自由民和东印度公司官僚的矛盾、白人无产者对黑人阶级兄弟的排挤、土著部落之争……常常都被省略了。高高的围墙立起,电网、铁丝网缠上,把这些苦大仇深藏在城市的肌理中。

几乎每家門口都挂着保安公司的警示,荷枪实弹,24小时服务;有些店铺装了两道门,先进第一道,把后面的门锁上,再开第二道。隔离之势和几十年前的描述几乎没有差别。

约翰内斯堡首当其冲,堪称藩篱之城,开普敦、比勒陀利亚也不例外,只有镇上稍好一些。旅行者在城市里很少步行,或租车,或坐Pop on Pop off的观光巴士,在各个景点之间穿梭。在window travelling的过程中,我时常会想起,来时飞机邻座上的男人脸上那一道刀疤。他不会英文,拒绝透露自己的职业,像极了这次旅行——警惕,严峻,讳莫如深。

面具

登上宪法山(Constitution hill),挨着Hillbrow的西端,眼前又是那座高塔。这大概是我和它距离最近的一次。一条街、一道墙把两边隔开,那边是一片深不可测的黑洞,层层 叠叠的窗户,这边是一个一目了然的广场、干净的建筑和几个慢吞吞的游人。好处是,几乎躲开了全城的人,坏处是,躲开人群就好像离开了南非,打一个极不恰当的比喻——就好像去克鲁格国家公园结果没遇到动物。

宪法山之前是一座军事堡垒,布尔人用来防范英军入侵,结果被英国人改成监狱,把英布战争中的布尔将领关在这里。现在,这里是南非的宪法法院,守卫着号称人类目前最完美的宪法。法院的标志是一个圆,镂空刻成大树,枝叶又似人形,牵扯在一起。据图图大主教说,享誉国际的“和解(reconciliation)”根子上就源自一种非洲传统——Ubuntu,大意是此人慷慨好客,乐于分享,有同情心。无法完全翻成英文。

某种意义上,这座法院是南非的自由女神像,为公平、平等的抽象原则塑了一个真身。墙上的文字、颜色,大厅的柱子,法官的座位,窗户的采光,新砖与旧砖的摆法,整座建筑的设计处处都嵌进寓意,用理念堆成。甘地、曼德拉都曾关在这里,后者只是短暂地在此候审,因此这里主尊甘地。一尊袒胸露乳的铜像立在中间,纪念他为印度裔移民做过的民权斗争,这是他后来回到印度领导非暴力不合作运动的先声。到了 21世纪,有好事者在留言本上写:感谢他为同性恋平权运动做出了贡献。

广场的阶梯上做了几幅简单的镶嵌画,人站到那个位置,身后就是一道阴影。我正打算感怀一下人类历史之幽暗,屋顶的喇叭突然响了,放出欢快的非洲调子,绝不是那种会在军事要塞、监狱或法院听到的音乐,而是专门跟游客喊话,一下把我的头扭过来——革命已经成功,别往后看了!

那就沿着阶梯往上走,走到昔日的岗哨,俯瞰监狱。整个约翰内斯堡变得舒展起来,金色的矿山、紫色的蓝楹树黯淡下去,建筑的体量凸显出来。尽管城市的密度比不过纽约、香港之流,但它显得很沉,线条粗,重心低,房子四四方方,都像铅块。旅居南非的作家恺蒂把它比作一个男人,她说“这个城市的阳刚精神就是在千米之下的矿井中打造出来”,在岩石、甬道、矿车、罐笼、橡胶长筒靴中长大成人。而本土的作家们觉得问题出在颜色上——病态的黄,近乎暗黄的棕,脏兮兮的灰,“一派污浊之色”。这座城市的用色的确保守而原始,仿佛是直接从土、矿石、树皮、野生动物的皮毛身上取来,连流行的反光材料都很少见到(这种闪亮的新楼聚集在北郊的Sandton新区)。连一张巨大的可口可乐户外广告——覆盖了整个大楼,都不是用标志性的鲜红,而是一种红土网球场般的暗色。

我觉得这副样子是一张殖民史的面具。早期荷兰人、英国人来这里,没让非洲保留它本来的面目,而是一切重来;他们当中的一部分人留了下来,继续参与——应该说主导它此后的发展。被甩在后头的非洲人慢慢追赶,自己的风格和想象力又从水泥森林中渗透出来,那种“身体即灵魂”的哲学、粗放的抽象、原始与现代的调和。看早期人类留下的岩画,看正在展出的画作(同一位艺术家经常一手做部落手工,一手玩当代艺术,直接混搭,又界限模糊),看街上摆出的公共雕塑,甚至看囚犯们在监狱里用肥皂、毛巾叠出来的动物、人形,都有相似的基因。

市政府每年用1%的收入资助公共艺术,把汽车厂改成画廊、舞蹈教室,把公共厕所改成爵士酒吧,让绘画、雕塑和涂鸦进入内城,听说还有一位教士主动搬进Hillbrow,他们共同的口号是“Take back your city”。非洲之心呼之欲出,想用艺术改造自己。

“涂鸦绝对是一件积极的事情,”导游Jo是南非白人,她带我去新城(New Town)看涂鸦,那里是最早的矿区,也是城市的雏形。“这可不是一个欧洲城市,”她自豪地说,尽管她的黑人同胞常常在街上用俚语揶揄她的皮肤。

“不可能逃避这一切,”她说。涂鸦作品就藏在高速桥、老电厂、废弃车间、市场、米仓之间,是这个城市里最鲜艳的装饰。“那些连卫生、治安都没人管的地方,年轻的涂鸦艺术家会去。”其中最著名的一幅由油画改成,原作是南非画家Brett Murray2012年的作品《矛(spear)》,画了一个露出生殖器的男人,讽刺被控强奸罪的总统祖玛。这幅画展出时引起了巨大的争议,不仅得罪了总统,也犯了禁忌,后来被禁止公开展示,卖给了一个德国人。涂鸦创作团体PCP把生殖器换成一支颜料瓶,添了个标题:涂鸦过去存在,现在存在,将来也会存在(Graffiti lived, graffiti lives, graffiti will live)。几年过去了,它果然还在。

牢笼

“约堡还行吧,但是和大海没法比。”在Great Dane酒吧里遇到的那伙人曾这样告诉我。

大海,是西式现代生活的必需品。英国作家莱辛常把自己的小说设定在南非的海滨城市开普敦,她在南非的北部邻国津巴布韦度过童年。对她笔下的人物来说,开普敦不算异域,它更像欧洲城市,“有橡树和葡萄园,有水果”。她的短篇小说《爱之子》里有两个女人,丈夫是英国军官,常在家里举办几百人的派对,迎来送往,家就在桌山(Table Mountain)上,她们“躺在游廊上的折叠椅里,俯瞰着大海,运兵船将从那儿入港”。结果,其中一位和英国新兵搞在了一起,还留下一个孩子,兵哥哥却很快被派去了印度。

如果说Hillbrow的高塔统治了约翰内斯堡的话,那么桌山是开普敦的独裁者。就算乘船去11公里之外的羅本岛,这个巨型的方块岩石,依然镇压着人的视线。据说当年曼德拉关在岛上,每天清晨都要看它一眼。山上种的是石松,光秃秃,直挺挺,衬托了山的轮廓——当年为了开矿,把这些树引进南非,后来有人想把它们砍掉,因为不是本地物种,同样,也有人想砍掉在约翰内斯堡、比勒陀利亚等城市疯狂生长的蓝楹树,它们移植自中美洲。其实山不高,海拔千余米,我坐缆车,晃悠着登上山顶,竟也产生了一种四海来朝的幻觉。

开普敦是个适合徒步的城市,可以一路从海边走到山脚。街道窄、短、密,屋子建得不高,墙刷得粉嫩,和那个粗犷的约堡汉子不同,它是个姑娘,一个穿着裙子、举着阳伞的洋妞。长久以来,这里都由白人管理。也正因为这个,它给出了更标准化的配置,市中心的长街(Long Street)辐射出去,是密集的旅游产业,各国料理、小店、市集……回到住处,想睡个觉,耳边又响着夜生活的轰鸣。

这里的记忆整理系统也比较齐备,城中不少博物馆,除了画(南非国家美术馆、南非博物馆)和奴隶(Slave lodge),第六区博物馆(District Six Museum)引起了我的兴趣。这个著名的博物馆很小,占一个2层小楼,只讲一个社区的故事。第六区位于开普敦市中心和港口之间,18世纪时人口混杂、商业繁荣,20世纪初,黑人被赶走,到了60年代,一口气清除6万多非白人。整座博物馆就是在回忆那个旧街区,把照片、日记、口述、旧物,按主题分类,还原当年的理发店、洗衣房、学校、乐队等等,由老街坊担任讲解员。博物馆的另一个空间,在一条街之外,正展出一个摄影展,拍一个有着相似命运的索菲亚镇——在约翰内斯堡的非洲博物馆,我也见过这个索菲亚。那次的规模也是6万多人,限10小时之内全部迁移。

南非的博物馆呈现出一种整体风格。建筑上出色,本土事务所看来已经熟练地掌握了现代建筑和遗产保护的做法;叙事手段贫乏,主要用文字和图片,视频都少,尤其在曼德拉故居,照片、奖状挤满了窄窄几间房,只在地板上做个标记:此处以前是厨房。

另两个常用的办法是口述和当事人重聚,让他们自己讲的故事,这也是真相与和解委员会的思路。孤悬海外的罗本岛,也是如此。离岸、坐船、上岛、坐车,全程几乎不下车(出于对环境的保护),简直就是在探监。这让我想起在宪法山看到的一句曼德拉名言,“除非被投进监狱,否则没人能真正了解一个国家。”曾在这里服刑的政治犯穿着囚服,带我们看他住过的房间、睡过的床。讲解结束,双手合十,祈祷一句,“上帝保佑你们,感谢曼德拉。”引来一只飞蛾,在屋里飞来飞去。

“没有什么是记忆不能抵达、触摸和唤醒的。”第六区博物馆这样宣称。南非试图用这样的办法清偿债务。

此行最喜欢的博物馆是Hector Pieterson,以1976年的索韦托惨案中最著名的牺牲者命名——白人警察向游行学生开枪,成了反种族隔离运动的转折点。馆里的设计并不出奇,就有一点不同,它地处索韦托(Soweto)。这里最初是单身金矿工人的宿舍,后来成为南非最大的黑人区,方圆120平方公里,布满统一规划的小房子,算是正经的贫民窟。后来游客来了,医院、加油站、购物中心建起来,面目大变。不过,我在博物馆的窗户上看到一处裂缝,被重物砸中的痕迹,呈蛛网状散去。最初以为是特别的设计,研究半天才确定是一处损伤,有人说是冰雹砸的,有人说是子弹打的。正是这处毁损提醒我,整个空间尚在历史之中,它还没有走到自己的尽头。窗外就是奥兰多体育场,学生游行的终点,这个博物馆用几乎全黑白的史料告诉我,在他们到达之前,枪击就开始了。

灯塔

从开普敦南下去好望角,是著名的花园大道中的一段,一直向东延伸至伊丽莎白港,一侧有海,两边有树,景色一流。“我不喜欢开普敦,”一个出租车司机说,他觉得景色无用,这个国家太疯狂。干他们这行的,多是从津巴布韦等邻国偷渡,挣了钱再寄回去。

另一位司机告诉我,不看风景,可以看贫富。种灌木的人家是小富,种乔木的是中等,种森林的才是大富大贵,“喏,就像这样,他们根本不会让你看到里面住了人。”不过在南非史上最富有的人面前,这些都不算什么——塞西尔·罗德斯(Cecil Rhodes),戴比尔斯(De Beers)钻石公司的创始人,坐拥几座山、一家医院、一支警察部队,津巴布韦和赞比亚这两个国家过去叫作南北罗德西亚,都算他的庄园。最初父母把他从英国送到南非,只是养病,顺便做点棉花生意,结果赶上1867年,南非中部的奥兰治河南岸发现钻石矿,他家农场正好就在这个位置。

1867年是南非历史上一个重要的年份。这一年苏伊士运河开通,伦敦至波斯湾缩短8880公里,好望角的地位岌岌可危,幸亏接连发现钻石和金矿,开采钻石一年的价值就抵得过几十年的贸易总量,南非算是保住了它的饭碗。我来的时候,远处正有一艘载货20万吨以上的轮船驶来,海上的风很大,在印度洋和大西洋之间逡巡。要是莱辛故事里的女人,可能又会误以为那船是“眼睛里的一粒灰尘、一头鲸鱼或一只海鸟”,但在那些大人物眼里,这可是一条源源不断的财路,直接把黄金送进银行,尤其是英国和美国——德兰士瓦的金矿(包括黄金生产中的副产品——铀)是历任世界金融中心的后盾,这也是英美政府对种族隔离制度保持默许态度的原因。

其实葡萄牙人15世纪就来了,他们不知道此地有黄金,只把它作为补给站。他们把这里叫“风暴角”,沿岸有达伽马等早期航海家留下的灯塔,有时风浪太大,就直接绕过,一路开进莫桑比克港。最开始灯塔建低了,一起雾就会被遮住,航船容易发生危险,就在高处另建了一座。

从高处望出去,外海的确凶猛,一侧的福尔斯湾(False Bay)却平静至极。洋流被挡在外面,波浪不兴,水、山、天连成一片,层层递进的蓝,蒙上一层白色的云纱。这是此行最放松的一刻。在南非内陆旅行,常有被困之感,好像只有站在这块孤悬着切入大海的岩石上,才得以把负担卸下。

这种重负贯穿在南非的文学传统中。作家们写私生子、婚外情、寻根、丧子……底下都埋着对国族历史的隐喻。库切在评价比他更早获得诺贝尔文学奖的南非作家纳丁·戈迪默时,总结过,“他们厌倦于一个具有数百年剥削和暴力的令人心寒的贫富悬殊之历史的国家每天对他们的道德良心提出的要求。”每次看他们写南非,读者都得不到慰藉。

有个荷兰童话说,一个男孩在上学路上看到堤坝上有一条裂缝,海水正从中渗进来,就把手指伸进去,想要堵住它。库切在书中自指,自己就是那个男孩,某种“独子的气质”。

当我坐车从好望角回到开普敦,夕阳追了过来。我差点没认出市政府大楼上那张巨幅的曼德拉笑脸——到了晚年,他已经有些男生女相。他才是南非的独子。或多或少,他都被神化了,许多成就不是一人之功。但有一点,在曼德拉去世后,政治学教授史蒂文·弗里德曼接受我的采访时说,“在一个普遍歧视黑人尤其是非洲人的世界上,他也许有助于提醒人们,没有哪个种族拥有绝对的才能。”

回到约翰内斯堡,我准备去完成旅行清单中的最后一项任务,在著名的市场剧院 (Market Theatre)看一场戏,再过一次夜生活。市场剧院位于新城,离我看涂鸦的地方不远。身后有一家大型商场正在施工,以前是个蔬果仓库(Potato shed),也算城市复兴计划的一部分。请一位新认识的朋友送我过去,他叫Happy,才23岁,来自一个名叫Spring的镇子,像是童话里的名字。我们在剧院对面的餐厅聊天,店里没什么客人,但挂满了画作, 他说这是当地画家获得认可的方式。他从小内向、不合群,觉得自己不属于这个国家,有一次甚至被同学用棒球棍打晕。现在成了艺术家,背着一把吉他,每天开车两小时来城里画画,约翰内斯堡就是他的灵感。

外面突然电闪雷鸣,从窗子看出去,没什么高楼,仿佛恢复了高原的常态。路灯都被震灭,城市如同断电一般,雷电不依不饶地催着暴雨。这个阳刚的城市被压得很低,显出手无缚鸡之力的样子。

看戏的人也很少,一群黑人小孩占了多数座位。话剧的名字叫《彩虹伤疤》(Rainbow Scar),讲一位白人妇女收养了黑人保姆的女儿——非洲的保姆、园丁常常因为艾滋病而突然消失,女孩的表哥因一次错误的指控而入獄,出狱后希望带她回乡探亲,三人陷入纠缠。黑人表哥台词不多,其他二位对话时,他就在一旁站定,钟表一样重复着几个动作。身体即灵魂。结尾,他闯进女人和女孩的家,警报响了,保安公司迅速打来电话,女孩给了错误的密码。砰砰砰,几声沉闷的枪响,从舞台深处传来,回应着不时的惊雷和持续砸向屋顶的雨声,然后是死一样的沉寂。这是我第一次,也是惟一一次,在南非听到枪声。

(感谢南非金山大学中非报道项目对本文采写提供的帮助;Special thanks to the support from China-Africa Reporting project run by The University of the Witwatersrand)

编辑 郑廷鑫 rwzkwenhua@163.com