漫忆老重庆出租车和公交车

陶灵

最早的“出租车”:街轿

1883年4月15日,驾驶轮船首航川江的英国商人立德乐来到重庆,他在后来的日记中写道:“重庆的出租车——轿子,停在各个街角,只要是在城墙以内,不论到什么地方,费用都是25个铜钱。”

轿子,是一种由人抬着走的旧式交通工具,主要分为官轿和民轿两种。南宋时期,重庆开始出现官轿,同时民间也出现了一种叫“鸭壳轿”的轿子,抬送老幼病弱。清道光三年(公元1823年),一个叫陈松柏的人创办了重庆最早的运输商行“松柏长”,其中开设长途轿子业务,第一次把轿子纳入经营项目。

随着重庆城人口逐增,加上大街小巷、爬坡上坎,往来十分不便,清咸丰三年(公元1853年),出现了一种专在街头揽客的“街轿”——即英国商人立德乐在日记中称的“出租车”,开创了重庆城区公共交通的先河,也可算作重庆出租车的鼻祖。

最早的街轿采用的是小轿,有两人抬的,也有3人抬的。虽说是小轿,重量也有几十斤,爬坡上坎十分不易,并且轿身封闭,进出城和遇关卡检查时,带来很多不便。大约在1916年,轿夫对街轿进行了改良,换用一种竹木制作的躺椅——俗称“凉椅”,在躺椅两边各绑一根楠竹作抬杆,躺椅四周敞开,只在客人的头顶支一块布帘作轿盖,遮挡阳光和小雨,这种街轿被称为“凉轿”。后来出现了一种更为简单的竹靠椅街轿,取消了作轿盖的布帘,也就是现在大家熟悉的“滑竿”。当时重庆城有4家制轿作坊,一顶凉轿卖8元,一副滑竿卖2元。

街轿最初由“三合长”“天生福”等几家小轿行经营。至清光绪二十七年(公元1901年),已经发展到35家。到了1916年,重庆城区已有轿行108家,轿子2200顶。街轿的力资,也不再是当年的“都是25个铜钱”,改为依据距离的长短收取等价的费用,例如从朝天门至文觉寺铜钱84文,至临江门56文,至炮台街24文。

街轿数量大增,轿夫之间经常为抢夺业务发生纠纷,于是设立轿行会,出面将城区九门八码头划分为12个区分别承揽业务,才基本平息了争斗。重庆下半城著名的十八梯有一条不长的死巷,轿夫们在这里搭建一些窝棚睡觉,一到晚上摆满了滑竿,久而久之就有了“轿铺巷”这个名字。

老重庆的街轿和如今的出租车一样,也要给轿行缴“份子钱”,每顶街轿缴日收入的1%作为租金。1940年,重庆市工务局对街轿进行整顿检验,核发牌照,并对街轿规模和从业人员作出规定:主城数量为2000顶,南岸和江北各为500顶,轿夫年龄在18至55岁,出工时穿统一的编号衣服。

抗战期间,重庆作为战时首都,由于大量的外来人口涌入,街轿给很多贫困家庭带来了比较稳定的收入,所以实际的街轿数量远远超出了规定的数额。1943年,重庆已有街轿19600多顶,从业轿夫45000多人,使本来就狭窄的重庆街道更添拥堵,需求与现状的矛盾十分突出。这年11月,国民政府主席蒋介石一纸手令:城区一律禁止轿子,不许乘坐。致使重庆城大批轿行倒闭,大量的轿夫失业。

老重庆的轿行虽然经营着“出租车”,但并不属交通行业,俗称“差事铺子”,属服务行业。除了经营轿子外,还配有“龙杠”抬棺材、埋死人等业务,称“抬理业”。街轿出现前,清道光三十年(公元1850年),重庆城的两家抬埋“差事铺子”,率先创办了“三合公”“通行号”花轿行,为婚嫁礼俗提供花轿出租。花轿行出现之前,重庆城的人结婚迎娶,都是向大户人家借用,大户人家一般都置有花轿和大轿。花轿行的出现,在重庆城很受欢迎,很快就发展到12家,遍及江北、江南一带。

省力的“出租车”:马车

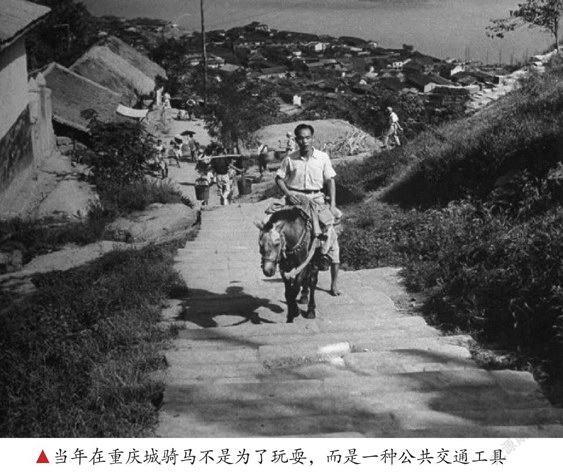

马车作为老重庆的另一种“出租车”,比1929年开始出现的公共汽车和出租汽车都要晚。但是把马作为公共交通工具载客,在清宣统二年(公元1910年)就出现在重庆南岸了。

早年从重庆到贵州没通公路,渝黔往来货物主要靠马驮运,从南岸海棠溪的山道爬上黄桷垭,然后经老厂、三百梯、鹿角、界石等地到綦江,再进入贵州境内。因为隔着长江,这些驮马不进重庆城,卸了货以后,马夫和驮马都住在南岸老厂、龙门浩一带开设的骡马店。

南岸骡马店的老板受到启发,试着把马作为客运交通工具开始揽客、载客。这种载客的马,由马夫牵着,慢悠悠地走,很悠闲的样子,南岸人便取了个好听的名字叫“溜溜马”。

溜溜马的出现,大大方便了南岸当地的居民,并成为了一种主要的客运工具,在老厂、黄桷垭、长生桥、鹿角、龙门浩、野猫溪、弹子石、南坪一带,随处可见。1915年,骑溜溜马从老厂至黄桷垭收费200文,至龙门浩400文,至南坪700文,至弹子石一吊钱。

南岸的“溜溜马”不知什么时候传到綦江去了,1937年1月,该县蒲河乡一个赶溜溜马的人,制作木轮、木轴、竹篷,组装了重庆地区最早的一辆载客马车,可乘坐6人,很省力,因其利润空间大,车主仍按溜溜马收费。坐在马车上,显然比马背安全、舒适,而且还可以携带少量行李,因此人们争相乘坐。其他溜溜马的主人见状,也效仿着制作或购买专门的客运马车,重庆周边地区逐渐发展出大量的客运马车。

直到抗战时期,客运马车才在重庆城区兴起,这是有历史原因的。1938年,广州、武汉相继沦陷,重庆成为了国内物资运输枢纽,但是汽车运力明显薄弱,加之汽油短缺,交通部为此设置了重庆驮运管理所,统筹全国人力、畜力运输事宜,以弥补汽车运输的不足。

在这个大背景下,1939年2月,经重庆市政府批准,沙坪坝商人戚鹤年在化龙桥开设了重庆城区第一家客运马车行,使马车作为城区公共交通工具的一种,合法化经营着龙桥至上清寺的客运业务。

1942年4月1日,交通部驿运总管理处为补充城区公共交通工具的严重不足,开设了官办马车行——重庆驿运服务所,紧急制作马车,招收商马,经营上清寺至化龙桥线路。为了方便学生进城,10月10日,线路延伸至沙坪坝、歌乐山,全程28公里。抗战时期,重庆人口猛增,市民出行难的问题越来越突出,1943年3月25日,重庆驿运服务所备客运马车15辆,新辟上清寺至两路口的马车客运线,几天后,将线路延伸至菜园坝、储奇门、较场口。抗战胜利后,重庆驿运服务所停办,留有的117辆客货运马车实行自主经营,政府也停止了定额补助。

抗战期间,重庆城共有客运马车148辆,每辆为一匹马、两轮、6座,需经申请并检查合格后,发给牌照和营业证方可经营,车身标有代表线路和车号的数字编号。1944年,马车票价为每人每公里5元,旅客自带行李包裹每5公斤每公里为0.4元。新桥至歌乐山线路坡度太大,每人每公里另加收0.5元的拖坡费。

抗战胜利后,重庆城的客运马车逐渐减少,驮马和马车以承接中长线货运为主要业务。

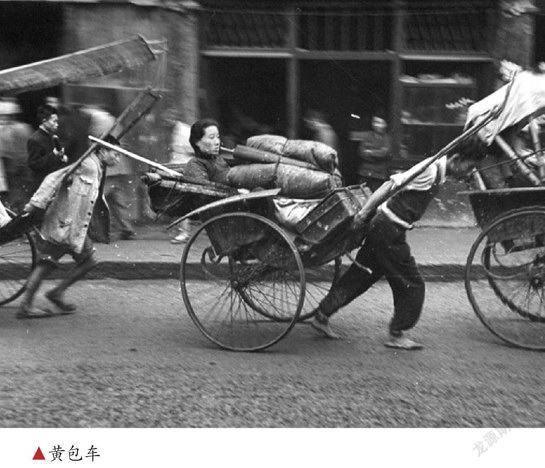

便捷的“出租车”:黄包车

1929年,重庆城区的第一条马路竣工,自七星岗起,经观音岩、两路口、上清寺至曾家岩,全长3.5公里,称“中干道西段”。重庆城的第一辆小汽车、第一辆卡车和第一辆出租小汽车,当年先后出现在这条马路上。同时,由嘉尔登、道康两家车行经营的18辆黄包车,也在这条马路上面世。

黄包车是一种外来的人力双轮客运工具,为招揽生意,引人注目,车身涂上黄漆,车斗的靠背和扶手如老式藤椅,还装有风雨篷,像把客人装进一个包里,因此得名“黄包车”。不过传到重庆时,黄包车的颜色已普遍变成了黑色,名字却没变。黄包车车轮用橡胶制作,行驶在马路上富有弹性,具有舒适感。从外表看,制作精细、洋气,因其车身轻巧,在多坡多巷、道路狭窄的重庆城行驶起来相当便捷,深受市民喜爱。

1929年2月15日,重庆正式建市,几年间,中干道东段和南、北主干道的部分路段及若干支路相继修筑,城区马路已达20多公里。虽说第一条马路竣工后就有了营运汽车,并且在1933年9月还正式开行了城区公交车,但汽车价格昂贵,购置并非易事,线路与班次也相当有限。便捷的黄包车因此得到迅速发展,成为市民出行的主要交通工具,较场口、朝天门、储奇门一带的黄包车行,比比皆是。

除私人老板们纷纷开设黄包车行出租,1935年7月,还成立了官办的重庆人力车福利车行,市政府派员任经理,四川地方银行派员任副经理,市公安局负责培训和管理车夫,购黄包车250辆,每天的租金比私人车行低5分。这家车行还提出“拉车者有其车”的经营理念,规定车夫每天在车行存储1角钱,储金达到黄包车价款后,车归车夫所有,吸引了400多名车夫加入该车行。

至此,重庆城有车行134家,黄包车2478辆,从业车夫7000多人。另有私人自用黄包车72辆,有钱的官商人家为显示身份,不坐外面的“出租黄包车”,自备黄包车和专职车夫,随喊随到。专职车夫也穿号衣,不出车时,兼做一些杂事。

抗战期间,重庆城区的马路建设除继续完成主干道外,又修筑了中华路、中兴路、和平路、健康路等13条次干道,其中七星岗至民主路还铺设了重庆市第一条柏油路,城区马路总里程达40多公里,相互连接,基本形成了渝中半岛的道路网络。这期间大量的外来人口又涌入重庆城,给黄包车的发展带来了契机,重庆城黄包车行发展到292家,车4714辆,车夫12000多人。即使抗战胜利后,许多机关、学校、工厂迁离重庆城,黄包车生意冷淡了一些,但仍有3841辆。

黄包车的急剧发展,导致城区道路拥挤不堪。1946年7月,国民政府在制定《陪都十年建设计划》的同时,下令“禁止使用人力黄包车”,规定每5个月为一期,每期取缔650辆,3年禁绝。大批的车行因此倒闭,车夫失业。

老重庆的“出租车”——街轿、马车、黄包车,真正退出重庆城市的历史舞台,是在1953年前后,随着城区城郊公路建设和公共交通事业的发展自行淘汰了。

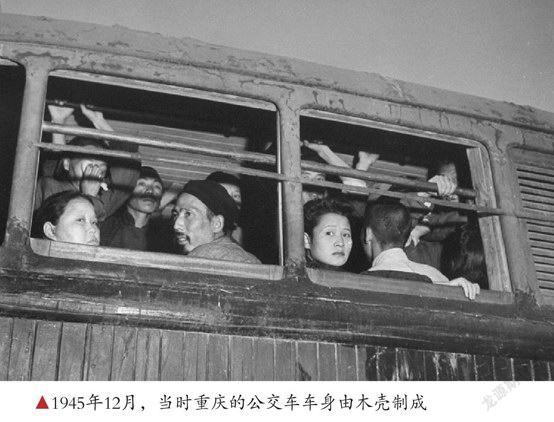

第一家公交公司

为了改善市内交通条件,发展城区公共交通,1933年,重庆市政府公布《公共汽车招商承办条例》,卢作孚、何北衡等9人筹资,组建了重庆市公共汽车股份有限公司,成为重庆城第一家专营城市公交线路的汽车运输企业。9月20日,该公司的第一辆柴油客车开始经营曾家岩至七星岗的线路,12月5日延伸至旧城区的小什字为终点。紧接着又添置了5辆汽车,分曾家岩至两路口、至七星岗、至较场口、至小什字四段行驶,每段票价银5分,车票分临时和长期两种。

汽车票价按当时的购买力计算,可买10多碗小面,普通市民可谓无福消受,再加上公共汽车股份有限公司内部经营管理不善,两年之内曾两度停业。1936年,市政府拨款资助,增购汽车16辆,才又恢复营业。

抗战开始后,国民政府迁至重庆,大量人口涌入,正是发展城市公交的好时机,但该公司由于资金不足,不能添购新车。为解决市民出行难的问题,国家银行“四联总处”注入资金100万元作为官股,增购汽车76辆,将商办的公共汽车股份有限公司改为官商合办。1941年4月,重庆市政府又决定,该公司改由政府独资经营,成立重庆公共汽车管理处,原商股一概退出,政府拨款退还原商股本金,并加还利润。此时的公共汽车管理处有汽车135辆,职工1437人。

公交和出租汽车开始发展后,市政府颁发了一系列的管理办法,对驾驶员、载客量、牌照都作了严格的规定和处罚规则。特别是针对非法从事营运的自用车,即现在的“黑车”,打击力度非常大,不仅由政府、行业主管部门出面,还有驻军配合。1933年10月,重庆市长潘文华和省公路总局局长、重庆警备司令联名颁布取缔自用汽车营业办法,规定自用汽车不准搭客营业,如需营业,必须遵守市政府核准的一切营业办法。1939年5月,国民政府军事委员会在海棠溪、两路口设置交通管理站,维持行车秩序,取缔、查处无证经营和违章车辆。

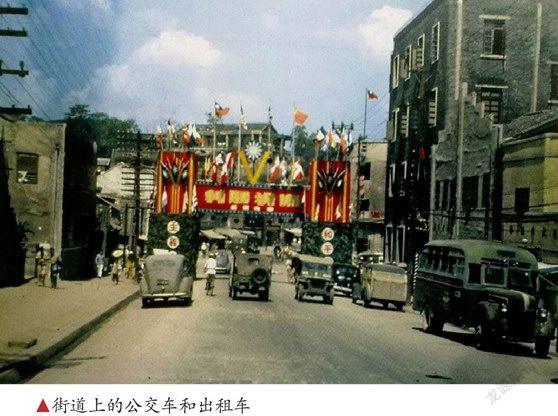

抗战时期的公交车和出租车

老重庆的公交车和出租车并没按常规发展壮大起来,原因除道路、价格外,最主要的还是燃油问题。

20世纪40年代以前,汽油几乎全部依靠进口,油价高昂。著名实业家、湖南建设厅技师向德曾说:“外国油行好比插进人体内的吸血管,把中国人的血吸走了。” 1932年,他研发了一种“木炭车”,利用木炭燃烧时产生的煤气,作为汽车引擎的原动力。抗战期间,重庆成为国内运输枢纽,汽油不仅昂贵,还异常匮乏,木炭车为完成抗战物资运输任务,作出了巨大贡献。

1937年12月,国民政府军事委员会重庆行营公布《统制汽油消费办法》,以保证抗战物资的运输。学化工出身的实业家任宗德为寻找油源,曾带人到金沙江一带考察,未获成功。后来通过自身掌握的化工知识,在四川广安、内江和重庆江津陆续建立酒精厂,用白酒蒸馏提炼出高纯度的酒精代替汽油,作为汽车动力燃料。任宗德因此获得丰厚利润,并为中共南方局和《新华日报》提供了资助和大量的周转资金。抗战胜利后,他还投资拍摄了一部中国电影史上的经典影片《一江春水向东流》。1944年3月,设在重庆的中国汽车制造公司又研制出桐油发动机,安装在汽车上。1945年,国民政府军事委员会战时运输管理局禁止汽车使用液体燃料,令将使用汽油的旧车,改装为木炭车。可见当局为解决汽车燃油问题,用尽了一切办法。

战时重庆,私营出租车由于没有汽油供应,基本上停运了。城内公交车虽没停运,但主要开行石桥铺、九龙坡、磁器口、歌乐山、青木关、北碚等城郊客运线。因为内迁的工厂、学校、科研单位、政府机关等大都分布在城郊地区,城内的居民为躲避日机的轰炸,也向这些地区疏散,城郊运线自然必不可少。

重庆公共汽车管理处为缓解出行难问题,还把校车编入了公交线路营运。1941年,校址在沙坪坝的重庆大学、南开中学等9所学校的校车,由城内苍坪街开行沙坪坝、磁器口一线,每天往返3班次。抗战期间,共有复旦大学、陆军大学、璧山中学、铜梁中学等26所院校的校车参与了公交营运。而早在1939年5月,四川公路局每天从重庆城区开往北碚、歌乐山、青木关等迁建区的公务班车,也利用回城的返空机会,作为公交车载客营业,缓解了一些出行难的问题。

抗战胜利后,重庆经济萧条, 1949年底,公交车仅有20辆,勉强能行驶的11辆维持着城郊的6条客运线路。出租车行仅有两家,车10多辆,还是国民政府还都南京时一些机关处理的旧车,有门道的老板买来整修后作出租车,但乘坐的人很少,在1947年先后转到上海、南京去了。

1952年6月30日,35辆崭新的公交汽车在解放碑举行出车典礼;1977年1月,重庆市人民政府批准投资700万元筹建出租汽车公司,重庆公交车、出租车进入了一个新的时期。

(图片来源:作者提供)

(责任编辑:邓明珠)