小群体教学模式的优化策略—基于高校体育公共课的行动研究

翁凤瑜,张 凯

(1.国立华侨大学体育学院,福建 泉州 362021;2.北京体育大学,北京 100084)

小群体教学模式的优化策略—基于高校体育公共课的行动研究

翁凤瑜1,张 凯2

(1.国立华侨大学体育学院,福建 泉州 362021;2.北京体育大学,北京 100084)

针对高校体育公共课未充分发挥学生学习主体作用的情况,在高校健美操公共课中开展为期18周的小群体教学模式实验研究,采用行动研究方法在教学实践中不断进行反思与改进,将行动研究分为4个阶段,每个阶段都是边实施、边总结、边改进,同时选择学生学习态度、学习成绩和心理健康等指标进行测量,取得实验数据并进行分析,提出教学模式运用的优化策略。结果:1)在高校健美操公共课教学中运用小群体教学模式,对提高学生学习兴趣、树立主体学习意识等方面具有促进作用;2)在实施小群体教学模式过程中,要遵循循序渐进的原则,注意培养教师的指导能力和学生的合作与社交能力,努力避免学生“假合作”、“搭便车”的现象才能较好地发挥小群体教学模式的积极作用。

小群体教学模式;行动研究;优化策略;健美操公共课

教学模式是反映特定教学理论逻辑轮廊的、为保持某种教学任务相对稳定而具体的教学活动结构,具有直观性、假设性、近似性和完整性(顾明远,1998)[1]。随着我国高校体育教学改革的日益深入,体育教学模式在学术界已被明确提出,毛振明(1998)认为体育教学模式是体现某种教学思想的教学程序,它包括相对稳定的教学过程和相应的教学方法体系,主要体现在单元和教学课的设计和实施中[2]。当前,我国高校体育教育改革深入推进,教学方式和教学内容发生了深刻变化,但总体而言,教学中多以教师为中心,“教师教,学生学”依然是最主要的教学模式,在这种教学模式下,学生学习处于被动接受状态,造成学生主体地位缺失。小群体教学模式作为现代体育教学模式的一种,在发挥学生主体性、创新性、自主性和社会适应性等方面具有独特作用。本研究采用行动研究方法,在高校体育健美操公共课实施小群体教学模式,并进行反思与调整,对小群体教学模式的理论和实践进行深入探索,以优化其在实际运用中的教学策略。

1 小群体教学模式的概念

1.1 小群体教学模式的界定 近年来,越来越多的研究者对小群体教学模式的概念给予多种界定方式,如毛振明(2003)、 杨楠(2000)、李云(2004)等人[3-5]。总结他们对小群体教学模式概念的界定,有如下4个共同点:1)强调教师指导作用;2)都有一个分组的过程;3)教学中主要以小组为单位进行;4)都强调发挥学生的学习自主性,并通过互帮互学提高教学效果。

本研究将小群体教学模式定义为:以群体动力理论为原理,发挥群体的互动、互助、互争、互励功能,教学中按照异质分组的原则,将学生分成若干个学习群体,在教师的指导与监督下,围绕学习目标,各群体自定目标、自我学习、自我评价,群体内成员互相帮助、互相指导,群体间互相竞争、互相评价的教学模式。其目的在于培养学生以合作意识与能力、人际交往能力为主要内容的社会适应能力。其基本思想是通过在体育教学中,充分发挥“小群体”集体因素和人际交往的社会性作用,将班级分成若干学习小群体,让学生在群体中担任不同角色,明确学习目标,通过群体内与群体间互动、互助、互争,师生、生生之间的交流协作,突出学生学习主体的作用,有效提高学习效果,增强学生社会适应能力,达到对学生社会性培养的目的。

1.2 小群体教学模式的特征 相较于其他教学模式,小群体教学模式具有如下5个特征:

1)群体的呈现与活动。在教学过程中,小群体教学模式会有一个分组和形成小群体的过程;并且,小群体内部与群体之间的活动在整个教学中占据主导地位。

2)积极互赖性。由于每个小组有共同学习目标,并在学习评价时需要将个人评价与群体评价相结合,因此,需要群体内所有成员相互依靠、相互帮助,共同努力完成学习任务与目标。

3)助长式互动。为完成共同的学习任务,群体内成员间需要借助语言、肢体动作及其他沟通媒介增进彼此间互动,将个人与群体目标有机结合起来,互助互励,实现共同进步。

4)学习自主性。小群体在学习中具有自主学习、自我调控和自我评价的决定权,能随时检讨群体的运作状况,适时调整群体学习策略,从而实现群体的学习目标。

5)强调社会适应能力培养。小群体教学模式中,为使群体成员间能有效沟通,要求小组成员必须具备合作意识,掌握相应的人际交往技巧,在共同学习中,逐步提高其社会适应能力。

1.3 小群体教学模式与小组教学的差异 由于在教学组织形式中都是采用分组方式,因此,小群体教学模式与小组教学形式上的相似,造成二者概念的混淆。小组教学是将学生按照同质原则分成不同层次的小组,组别之间存在差异,但小组内部成员相似度较高,本质上还是教师教和学生学的模式。小群体教学模式则是按照异质分组原则形成群体,强调学生学习主体作用。异质分组是在教师指导下,根据学生运动技能掌握水平高低,分成若干层次,一个组由不同层次水平的学生组成,即按照组内异质,组间同质(即小组成员间水平存在差异,而各小组之间实力又大体均衡)分组,组建成各个小群体。小组成员间互帮互学,完成学习目标,教师起到指导、调控的作用。

2 小群体教学策略优化方案制订及组织实施的行动研究

2.1 研究设计

2.1.1 研究方法:行动研究法 行动研究(Action Research)是一种融教育理论与教育实践于一体的教育研究模式,近年在国内外得到广泛应用,已成为教师专业发展、课程发展和教育改革的重要手段之一。肯布尔和凯利(1992)认为,行动研究是一种教师自我反思的研究,最基本的特征是将行动和研究结合起来,即在行动中产生认识,是一个螺旋式自我反思的行为过程,研究分为4步:即计划、行动、观察和反思[6]。它倡导“教师即研究者”,鼓励教师思考、反省、探索和解决教育教学过程中存在的问题,由单纯教学者成长为研究型教师,以提高教学效果。张正东把行动研究总结为6个步骤;教师在课堂教学中通过细心观察和反思发现问题;调查和总结产生问题的原因;找到解决问题的办法;制订行动方案;实施行动方案并观察结果;反思行动结果。行动研究不是一次性的过程而是循环往复的过程,本研究把行动研究分为3个步骤“计划-行动与观察-反思”。即:教师通过教学实践,发现存在的问题,提出有针对性的解决方案,制订计划;实施解决方案以求达到解决问题的目的并进行观察;对教学行动结果进行评价,在评价和分析的基础上再次确定教学问题,然后进行下一轮研究。

2.1.2 实验设计 从华侨大学女生健美操普修课教学班中抽签随机抽取4个班,再抽签随机确定2个班为实验班和2个班为对照班。实验班的学生人数分别为40、35,对照班的学生人数分别为42、33,共有150人参加本实验研究。对照班采用传统教学模式上课,即授课的操作程序为:一般性准备活动→结合技术的准备活动→教师示范→完整动作技术分解成各环节技术→模仿性慢动作练习←纠正错误动作→正常速度练习→部分技术环节组合与练习→再练习→进度练习→自动化熟练巩固→结束教学单元。实验班实施的小群体教学模式,教学操作程序为:教师传授基础知识与技能→群体呈现→集中授课→明确小组学习目标→小组活动→组间竞赛→教师指导、调控、监督→组内总结评价→小组解散→教师集合总结→结束教学单元。

2.2 行动研究计划的制订 本研究制订行动研究计划如下:

研究主题:针对我国高校体育教学现状,在高校体育公共课中引入小群体教学模式。在教学中以群体为单位,使学生成为学习主体,并在实施过程中不断反思与改进。采用调查问卷、访谈和成绩测量等方法,对行动研究的阶段效果进行评价,用量化指标反映小群体教学模式的实施成效。

时间:教学实验周期为18周,2014年9月-2015年1月,每周1次课,每次课时100 min。

实施环境:华侨大学本科学生健美操公共课,地点统一为健美操教学室。专业技能测试地点为健美操教学室,身体素质测试地点为学校田径场。

研究人员组织:实验班和对照班的教学均由笔者一人承担,研究过程中,体育学院健美操教研室教师组成小组,对研究过程进行观察与分析,指出存在的问题,提出改进方案。

教学资源选取:身体素质(仰卧起坐、立定跳远、800 m)训练和《大众健美操锻炼标准》四级(第三套)。每项教学内容完成后进行测试,测试时间分别在实验开始后的第5、11、17、18周。

测量工具:自编《健美操教学情况调查表》;心理指标测量采用王征宇(1984)译稿的《临床心理症状自评量表》(SCL-90),该量表共90个题项,包括躯体化等10个维度,每个题目均采取5级评分制,分别为无、轻度、中度、相当重、严重。测试时间为实验开始后的第3周和18周。

2.3 行动研究的实施阶段 行动研究实施分为4个阶段。每一阶段都是事先设计好的,又根据研究情景和上一个阶段教学效果的反馈信息进行反思和调整改进。在一次次“计划-行动与观察-反思”的循环往复中,教师寻求到解决问题的方法,提高小群体教学模式的实证效果,优化小群体教学策略。

2.3.1 第1阶段(第1~5周):初步熟悉与分组阶段 计划:在新学期开始之初依然采用传统教学模式,并对学生进行健美操基本动作的测试。根据测试结果,第3周按照自愿与均衡相结合的原则,将实验班分成若干个小组,形成群体,民主推选小组长,进行小组内部角色分工,开始实施小群体教学模式。教师在课前提出学习目标,要求事先做好准备。每次课教师传授基本动作技能后,各小组展开活动,完成教师布置的学习任务。

行动与观察:在实施的最初阶段,教师和学生普遍感到困难,产生比较严重的畏难情绪。原因如下:1)教师工作量成倍增加:教师需在课前做好分组、建组、材料准备等大量准备工作;2)教学时间明显不足:教师可在一节课内轻松讲授完成原来的教学内容,但采用小组活动方式后,由于各组进度不均衡,学生缺乏掌控教学进度的能力,学生之间也需要用较多时间相互熟络,学习时间严重不足;3)小组活动中学生不知如何开展群体活动,或开展得比较零散,不能围绕主题。

反思与改进:小群体教学模式实施初期不能完全采用群体学习的方式,应与教师讲授模式相结合。在小群体教学模式实施初始阶段,由于学生还未掌握健美操基本动作技术,彼此之间存在交流障碍,因此,此阶段要留有足够的教师讲授和学生相互熟悉信任的时间,教师讲授在整节课中还要占据相当的比例。在每节课开始阶段,需要安排一定的教师讲授时间,重点是明确学习目标,讲解示范基本动作,传授学生人际交往和合作技巧。在时间安排上,群体活动时间较短,教师集中授课、点评,师生交流占据教学时间较多。

2.3.2 第2阶段(第6~9周):教师传授为主阶段 计划:第2阶段时教师与学生之间、学生与学生之间已有初步的熟悉信任,所以在每节课的开始阶段,安排一定的教师讲授时间,重点是明确学习目标,讲解示范基本动作,传授学生人际交往和合作技巧。在时间上的安排,是教师讲授在整节课中还要占据相当的比例,学生之间的群体活动时间较短;教师集中授课、点评,师生交流占据教学时间较多。

行动与观察:通过教师的讲解、示范、纠正,学生初步掌握了健美操基本动作,了解小群体教学模式的步骤与方法,并能够在教学中运用,小组成员之间开始互帮互学,课堂气氛明显活跃。但在活动中也发现,部分学生在活动中注意力不集中,未能积极参与小组活动,存在“搭便车”、“假合作”现象,破坏小组其他成员的学习情绪,影响小组学习进度与学习质量。

反思与改进:团体动力学家吉发特(2001)指出,小组规模影响组内的人际互动或作用,3人小组会产生6种可能的互动关系或作用,7人小组会形成966种可能的互动关系或作用,小组规模影响活动效率和管理难度[7]。小组规模越大,对组织采摘资源的能力要求就越高,成员为小组贡献的机会就越少,就容易出现“搭便车”和“假合作”的现象。因此,必须合理控制群体的规模,将原来每个班平均5个组,每组8个人,调整为每个班平均7个组,每组6个人。同时,改进评价与考核方式,将小组成员参与小组活动情况列入学生学习成绩的考核内容。本阶段还应适当延长小群体活动时间,使小群体活动时间与教师授课时间相当。

2.3.3 第3阶段(第10~13周):教师传授与群体学习并重阶段 计划:第3阶段时教师与学生之间、学生与学生之间已经达到熟悉信任的程度,可以是教师传授与群体学习并重阶段。在每节课开始部分,安排一定的教师讲授时间,重点是明确学习目标,讲解示范基本动作,观察与协助群体活动。调整各小组人数,每个小组为6个人;观察、监督群体活动情况,对群体活动表现良好的学生进行表扬和鼓励,对表现差的学生进行沟通和帮助。

行动与观察:由于缩小了小组规模,成员主动性明显提高,小组活动效率得以改善。学生能较熟练地运用小群体教学模式,主动发现并解决困难。此阶段发现的问题是:各组学习进度差异很大,与小组长的工作能力密切相关。组长的组织与协调能力强的小组,群体学习活动开展得较有效率,而组织能力较差的组长则难以起到协调调动与领导表率的作用,小组活动较为凌乱和懒散。

反思与改进:小组长掌控能力的高低直接关系到小群体的活动效率和小组活动进程,特别是个别组长存在独断专行现象,容易造成成员间情绪抵触与矛盾。因此,各小组长应组织成员做好总结,指出小组活动存在的问题并提出可行性建议。教师加强与组长的沟通,传授经验与方法,对小组活动停滞或偏离教学目标的小组,应及时提醒与沟通,督促小组按目标抓紧实施,并协助组长处理好组内人际关系。

2.3.4 第4阶段(第14~18周):群体学习为主阶段 计划:第4阶段为群体学习为主的阶段,营造良好的群体活动氛围,增加各群体间的表演、比赛和交流,轮流对各群体活动进行指导和监察,注意与各小组长及时沟通。

行动与观察:本阶段结束后,学生分析问题与解决问题的能力明显提高,教学中以小组活动为主,充分发挥群体间互帮互学的作用,全面提高小组成员的技术水平。

对整个行动研究过程的反思:面对实施过程中随时出现的各种问题,教师应该与学生及时沟通,具有耐心与恒心,共同面对并解决,通过在行动中不断总结经验和教训,提出新一轮“小群体”教学行动研究解决问题的措施与建议。

3 行动研究的效果检验与分析

3.1 小群体教学模式对学生健美操学习成绩的影响 学生健美操课程学习成绩包括体育理论、综合评定、健美操动作技能专项分数和体育总分。体育理论考试由学生自主上体育学院网站点击完成;综合评定成绩是以学生的考勤情况和学习态度进行评定;健美操动作技能专项成绩是采用双盲法进行技术评分,通过3个评委对学生完成《大众健美操锻炼标准》四级(第三套)全套动作进行打分,求平均值作为最后得分;身体素质(仰卧起坐、立定跳远、800 m)成绩是以《国家学生体质健康标准》大学生评分标准进行测量。体育总分100分,其中,体育理论20分、综合评定10分、身体素质30分和健美操专项分40分。实验班与对照班学生学习成绩比较结果见表1。

表1 实验班与对照班学生学习成绩的差异比较

表1显示,实验班的学生体育理论成绩、健美操专项成绩与体育总成绩均高于对照班,且存在显著差异,专项成绩的差距最为明显。其原因从学生课后感想中获知,实验班基础较差的学生在小群体活动中能够得到同学的帮助与鼓励,使之进步较快。基础较好的学生在指导同学过程中加深对健美操技能的理解与掌握,从而获得更多提高。群体内部良好的学习氛围以及群体利益与个人利益结合增强了学生责任感、紧迫感,学习主动性明显提高。而对照班学生独自学习,缺少同学之间的沟通,难以改善原已存在学生之间的差距,影响班级整体成绩。在传统教学中,学生更多的是机械地模仿教师动作,较少融入对运动技能的理解,难以提高学生参与运动的兴趣,造成学习效果上与实验班的差异。

3.2 小群体教学模式对大学生学习兴趣和学习态度的影响 为调查健美操课的教学效果,自编《健美操教学情况调查表》,共有学习态度、学习效果、教学方式和学习兴趣4个维度,共14个题项。该问卷经12位专家检验,认为问卷具有较好的内容和结构效度。采用重测信度检验,在第1次测试2周后,再次发放问卷60人,2次问卷的所有相关系数r =0.888, P<0.01。有关学生学习兴趣和学习态度的调查结果见表2。

表2 休息时间继续练习和困难条件下坚持学习的意愿调查的差异比较

表2显示,学生在“上课过程中老师让休息时,你还是乐意自己继续练习动作的意愿” 题项上,实验班学生的前测与后测结果存在显著差异( P =0.017<0.05),说明实验班学生的学习兴趣在学期结束后有明显增强,对照班则没有显著差异。在“你在困难的条件下坚持健美操学习的意愿”题项上,学生的前测与后测结果存在显著差异( P=0.030<0.05),说明实验班学生在学期结束后坚持体育锻炼的意愿有所增强,对照班则没有显著提高。

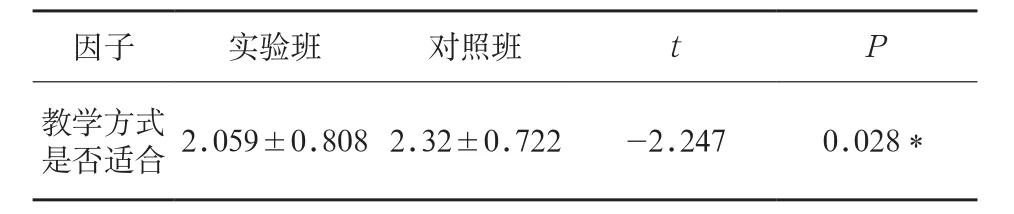

3.3 学生对小群体教学模式的教学评价 通过《健美操教学情况调查表》中的问题“你上健美操课时喜欢以下哪种教学方式”(分别有“由教师讲解示范”、“以教师讲解示范为主,辅以学生活动”、“教师讲解示范与学生活动各一半”、“以学生活动为主,辅以教师讲解示范”等4个选项)和问题“你认为目前的教学方式适合高校的体育教学”(共有非常适合、比较适合、一般、不太适合和非常不适合5个选项)来分析学生对小群体教学模式的评价(表3、表4)。

表3 喜欢以下哪种教学方式调查的差异比较

表4 在你认为目前的教学方式适合高校的体育教学调查的差异比较

表3、表4显示,实验班的学生普遍欢迎在体育教学中运用小群体教学模式,认为可以激发学生的思维力与创造力,体会到健美操乐趣,可充分调动学生的学习积极性与主动性。同时,小群体教学模式强调教师对学生、小组成员之间的积极反馈,对进步较快的学生,教师和学生及时给予肯定,增强了他们的成就感和自信心。

3.4 小群体教学模式对学生心理健康的影响

表5 实验班与对照班学生在SCL-90量表上前后测差值比较 (n=150)

表5显示,实验班学生在SCL-90各因子前后测差值均为负数,说明心理症状出现不同程度的减轻。其中在总均分、抑郁和敌对因子中,实验班与对照班在前后测差值上存在显著性差异,强迫和人际关系因子存在边缘性显著差异。表明小群体教学模式比传统教学模式更有助于改善学生的抑郁和敌对情绪。这或许是因为在小群体教学模式下,学生经常需要和教师、小组成员之间进行交流,同学之间需要相互的鼓励与肯定,沟通与交流能够有效地缓解抑郁、苦闷、烦躁等心理症状。

4 运用小群体教学模式的教学优化策略

4.1 遵循循序渐进的原则 小群体的活动时间应随着课程的展开而逐渐增加,由最初的十几分钟到占课时的二分之一课时的一半,再到最后占据教学时间的大部分时间。教学目标设置上,由最初的单一任务合作到多重任务组合合作。教师在开始之初,利用2~3个课时,传授学生社会交往技能与知识、专业课的基本理论与基本技能。如此,教师和学生在努力适应小群体教学的过程中也不断加深了对彼此的理解,增强了合作动机,最终使小群体教学模式成为教师熟稔的教学模式和学生习惯的学习方式。

4.2 坚持反思-改进原则

1)改进评价方式,采用多元化评价方法,将个体评价与群体评价、自我评价与相互评价相结合起来;

2)合理确定小组规模,确保群体运作效率和小群体学习模式的有效发挥。以健美操公共普修课为例,结合项目特点和教学实际,小群体规模以6~8人为宜,并进行组内合理分工;

3)加强小组长的组织、协调和沟通能力培养。小组长应由小组成员民主推选,并承担组织小组活动、与教师进行沟通和联系的职责。

4.3 坚持教师指导和调控原则 坚持教师与学生在教学中的双主体地位。既要发挥学生的学习主体作用,又要发挥教师的教学主导作用。教师应做好观察、监督工作,轮流在各小组间进行指导、交流,不能放任学生完全自主学习。要启发学生开放思维,对所发现问题进行多视角、多层次的反思与改进,总结经验和教训,为新一轮小群体教学行动研究做好准备。

5 结 论

1)在小群体教学模式实施过程中应遵循循序渐进原则,要加强教师的指导与调控,并根据情境变化不断进行反思与改进。

2)小群体教学模式较为复杂,较难把握好,对教学软硬条件有特殊的要求,对教师和学生也提出了较高的要求,特别是在实施初期,师生普遍感到有畏难情绪。

3)学生能较好地掌握并运用小群体教学策略,且在提高学生学习兴趣、树立主体学习意识等方面,小群体教学模式具有显著效果。

[1] 顾明远.教育大辞典 [M].上海:上海教育出版社,1998.

[2] 毛振明.体育教学模式论[J].体育科学,1998(6):5-8.

[3] 毛振明.体育教学改革新视野 [M].北京:北京体育大学出版社,2003:178-179.

[4] 杨楠.体育教学模式与主体教学浅论[J].北京体育师范学院学报,2000(5):1-9

[5] 李云.李云关于高校体育课采用“小群体考核等分制”设想[J].南京体育学院学报,2004(5):79-81

[6] Kember D.&Kelly M.Using Action Research to Improve Teaching[M].Hong Kong: Hong Kong Polytechnic,1992.

[7] Marzano R.J.,Pickering D.J.Pollock J E.Classroom Instruction That Works:Research-Based Strategies for Increasing Student Achievement[M].Alexandria,VA:Association for Supervision and Curriculum Development,2001.

[8] 邵伟德.体育教学模式论[M].北京:北京体育大学出版社,2005:55-108.

[9] 张力为.体育科学研究方法[M].北京:高等教育出版社,2002:245-268.

[10] 黄汉升.体育科学研究方法(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2006:147-209.

[11] 蔡春霞,李洋,邵伟德.在健美操教学中运用小群体教学模式对大学生心理健康影响的教学实验研究[J].北京体育大学学报,2006,29(9):1259-1261.

[12] 王华倬.浅析当前我国体育教学实践中的几种体育教学模式[J].北京体育师范学院学报,1999(2):18-21.

[13] 李钢,季庆宪.高校公体课篮球教学小群体学习的实验[J].南京体育学院学报,2002,16(1):38-40.

[14] 贾燕.对高校体育教学中小集体教学法的几点探讨[J].吉林体育学院学报,2005(s1):182-183.

[15] 李荣,胡德堂.“小群体教学”在普通高校公共篮球课中试验研究 [J].巢湖学院学报,2006,l8(6):128-130.

[16] 胡娜.“小群体学习法”在高校排球专修课中的运用[J]. 体育函授通讯, 2002(6):48-49.

[17] 王占龙,高东坡. 对“小群体”与“一体化”教学模式进行整合的必要性分析[J].河北体育学院学报,2006,20(2):75-79.

[18] 倪兵.关于构建小群体学习法的体育课程结构研究[J].南京体育学院学报 ,2002,16(4):30-31.

[19] 胡建华,邵伟德.当代体育教学模式的发展趋势[J].体育成人教育学刊,2002(12):72-73.

[20] 教育部关于印发〈全国普通高等学校体育课程教学指导〉纲要的通知[EB/OL] www.edu.cn/20021227/3074984.shtml,2015-11-01.

[21] 中央关于加强青少年体育增强青少年体质的意见[EB/OL]news.xinhuanet.com/politics/2007-05/24/content_6148322. htm,2015-11-01.

Exploration of Small-group Teaching Model Optimization Strategy—Based on Action Research on University Public Course of Physical Education

WENG Feng-yu1, ZHANG Kai2

(1.College of Physical Education, Huaqiao University, QuanZhou 362021, Fujian China;2.Beijing Sport University ,Beijing 100084,China)

This paper is based on the results of an action research on small-group teaching model in General Aerobics Course in universities. During a period of 18 weeks of small-group teaching, researchers continuously reflected on and tried to improve the teaching practice, tried to optimize the teaching strategy, and tested the teaching effects with the objective and quantitative indexes. The action research has 4 stages. Each stage follows the step of implementation, summarization and improvement, so as to gradually improve the teaching strategies and methods. The students’ learning attitude, learning achievement and psychological health are indicators to evaluate the effects of small group teaching. The results show that:1) the use of small group teaching in the aerobics course in colleges and universities plays an important role in improving the students' interest, in the establishment of subject consciousness in learning; 2) in the process of the implementation of small group teaching model, to better play a positive role of small group teaching model, principle of graduality should be stick to, and attention should be paid to the training of students’ cooperative and social skills and teachers' role of guidance, and phenomenon such as students "false cooperation" "hitchhike" should be avoided.

small group teaching; action research; optimization strategy; aerobics course

G807.02

A

1004-7662(2015 )11-0038-06

2014-11-01

福建省教育科学“十二五”规划课题(项目编号:FJJKCG13-160);华侨大学教育教学改革立项项目。通信作者:张凯。

翁凤瑜,讲师,硕士,研究方向:学校体育学。