普通高校公共体育课内外一体化教学模式的研究

余保玲,潘雯雯,吴叶海,钱宏颖,潘德运

(浙江大学公共体育与艺术部,浙江 杭州 310058)

普通高校公共体育课内外一体化教学模式的研究

余保玲,潘雯雯,吴叶海,钱宏颖,潘德运

(浙江大学公共体育与艺术部,浙江 杭州 310058)

采用文献资料法、访谈法等方法,以教学模式理论为依据,搭建公共体育课内外一体化教学模式的基本架构,认为当前普通高校公共体育教学由于存在职能定位不清、运作机制模糊,导致教学目标与任务难以全面贯彻、高校课外体育活动与学生社团缺乏组织与指导、学生的学习兴趣与爱好难以得到调动等问题,提出公共体育课内外一体化教学模式课内体育实行“教、传、练”三结合的教学方式,实施“多层次”分级的课程体系,“教与考”分离的考试形式,建设体育教学信息化平台,课外体育合理规划校内群体竞赛机制,实施“卓越”课外群体体育活动计划等改革举措,从而使公共体育教学工作在学校人才培养中发挥更大作用。

普通高校;公共体育;课内外一体化;教学模式

当今世界各国正处于政治多极化、经济全球化的变革之中,我国高校教育在顺应时代发展的变革中也呈现出多样化的特征。高等学校体育是整个国民体育的基础,是我国高等教育的重要组成部分。新形势下,普通高校体育教学工作更要适应高等学校教育整体的发展目标,即办出学校特色,创学校教育品牌。高校体育如何在学生的全面发展中发挥更大的作用是当前高校体育亟待解决的重要课题,高校体育教学模式的探索则是解决这一问题的关键所在。本文以教学模式理论为依据,运用文献资料法、访谈法探索公共体育教学模式改革,不仅有助于总结现有体育教学经验,加快推进体育教学领域综合改革,推动体育教学理论不断创新发展,而且也是完善体育课程体系、推动体育教学方式方法推陈出新的一条重要途径[1]。

1 体育教学模式及课内外一体化体育教学模式界定

1.1 体育教学模式的界定 本文根据学者雷继红在《我国高校体育教学模式现状及其发展趋势》对体育教学模式的界定,认为:体育教学模式是体育教学的一种范型,是在一定的体育教学思想或体育教学理论指导下,建立的与体育教学目标、体育教学内容、体育教学形式、体育教学方法相联系的综合的相对稳定的策略体系[2]。

1.2 课内外一体化体育教学模式的界定 所谓课内外一体化体育教学模式是指在体育教学实施过程中对课内体育教学和课外体育活动进行全方位的改革,既包括日常教学组织管理、教学内容和教学方式方法的选择以及课程评价体系的优化,也包括课外技术指导、学生体育社团和院园系活动的组织和管理等,从而形成校内院系部门联动、第一第二课堂贯通的一个有机整体,以实现公共体育教学的目标和任务[3]。课内外一体化体育教学模式打破了以往的传统体育教育观念,以“提高学生健康水平”作为价值追求,将体育课堂教学与课外体育活动作为一个整体进行考量,融会贯通,无论是价值理念、培养目标,还是课内体育教学和课外体育活动的组织与管理,都体现了健康、实用、可持续发展的价值观[3]。公共体育教学实施课内外一体化教学模式是实施素质教育、创新教育的有效途径,符合当前高校体育改革的发展方向,具有创新性、可操作性、实效性和前瞻性。

2 普通高校公共体育课内外一体化教学模式的基本架构

2.1 公共体育教学目标定位 基于对高校体育教学指导思想的理性探讨和认识,根据时代发展与学生的需求,普通高校公共体育教学的目标定位应为:通过对第一课堂教学和第二课堂互动式引导与指导激发学生体育认知、兴趣、爱好的潜能,使体育教育过程成为传播知识、传授技能、培养兴趣、发展爱好、养成习惯的过程,培养学生体育锻炼习惯。通过课内外一体化教学,挖掘课外健身辅导站、学生参与体育社团、校内外体育竞赛与活动的潜能,在时间、空间、技术上支撑学生有效地提高体育文化素养,掌握终身所需的知识、技术、技能,以及科学的健身方法与能力,以繁荣校园体育文化、增强师生身心健康、提升学校对外整体形象。通过合理定位体育教学职能,让公共体育在学生体育锻炼中发挥核心作用,引导学生培养终身体育的习惯和能力,真正起到增强体质、增进健康的作用。

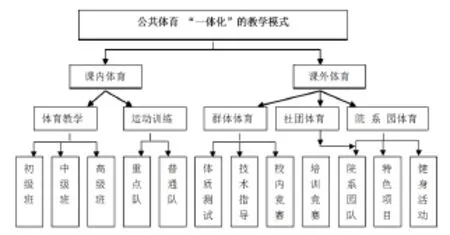

2.2 公共体育课内外“一体化”体育教学模式的构筑 公共体育课内外“一体化”体育教学模式涵盖公共体育教学第1课堂和第2课堂。第1课堂为课内体育,包括体育教学、运动训练;第2课堂是课外体育,包括课外技术指导、校内外体育竞赛、学生体育社团、院园系活动等。第1课堂与第2课堂的有机结合,可将体育教学有效地延伸至课外,更好地开展学校体育活动,从而促进公共体育教学职能的优化。公共体育课内外“一体化”体育教学模式的构筑见图1。

图1 公共体育课内外“一体化”体育教学模式的构筑

通过课外群体与课内教学活动有效结合,不仅促进学生在校期间通过体育课掌握体育运动技术与技能知识,培养学生体育意识、兴趣和能力,还使学生课堂所学在课外活动中得到检验[3]。如浙江大学校体委每学年举办校“三好杯”系列竞赛,涵盖足球、乒乓球、篮球、跆拳道、网球、阳光长跑、春季特色项目、秋季田径运动会等30个项目,竞赛分布全年,2014年参赛人数达到27 186人,其中本科生21 629人次,研究生3478人次;22个体育社团全年共开展33场竞赛,如新生杯篮球赛、触摸式橄榄球联赛、CC98杯足球赛等竞赛,新增浙江大学足球超级联赛、篮球嘉年华等项目,体艺部还协助桥牌协会、无极棋社、空手道协会等组队参加了全国大学生桥牌锦标赛、在杭高校棋类邀请赛、全国空手道大赛等,2014年参与人数达13 908人次;各院系(学园)、单位开展各类体育竞赛与活动共316场次,如“建工杯”足球赛、信电系足球系列联赛、机关第九套广播操比赛及趣味运动会等项目,2014年本科生、研究生、教职工共109 908人次参与校组织的各项校内体育竞赛。浙江大学的公共体育教学通过课内教师对学生体育锻炼方法的正确指导、运动安全与预防知识的传授,帮助学生确立正确的体育锻炼主体意识,引导学生积极参与课外体育锻炼与活动,以课内带课外,以课外促课内,相互促进、共同发展的模式使学生在身体得到锻炼的同时,也活跃并丰富了学生的校园体育文化生活,并且在高校体育中真正贯彻了“人人关注、人人参与、人人收益”的活动宗旨。

2.3 建立“以教学团队为核心、以教师为主导、以学生为主体”的运作机制 深化公共体育课内教学和课外活动的有机结合,促进内涵发展,公共体育课内必修课向课外健身辅导站、课外体育竞赛与活动等纵深延伸,建立“以教学团队为核心,以教师为主导,以学生为主体”实效性较强的运作机制。根据不同教学专项,整合成三大球、三小球、户外拓展、水上运动、形体运动、民传等教学团队,充分发挥教学团队职能。考虑学生对体育项目的喜好及可开展程度,由教学团队负责开设各类健身辅导站,如大球团队的“篮球技能王”、小球团队的“网球”、民传团队的“太极拳”、形体团队的“NTC、炫舞派、交谊舞”、水上团队的“游泳、皮划艇、海洋舟”等健身辅导站。以课内带课外,满足学生的各类健身需求,极大地提高了学生锻炼的兴趣,形成校内热烈的锻炼气氛。

教师还借助部门建设的信息平台、微信公众号、微信群等方式,及时与学生沟通,直接保持线上联动、线下指导,负责学生体质健康测试情况的监控与督促,引导学生积极参与课外体育锻炼与活动,将课外体育作为课内体育有效的延伸,促使学生养成良好的锻炼习惯,使学生成为最大的受益者。

3 普通高校公共体育课内外“一体化”教学模式的改革与创新

党的十八届三中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》 明确提出:“强化体育课和课外锻炼,促进青少年身心健康、体魄强健”。普通高校公共体育教育是学校体育的最后一环,是实现党的教育方针的重要内容。浙江大学公共体育教育工作秉承优良传统,以“求是创新,健康育人”为宗旨,以“卓越校园体育文化,增强师生身心健康”为主题,积极探索新形势下公共体育教学课内外一体化的改革之路(图2)。

3.1 课内体育(第1课堂)改革与创新

图2 课内外一体化体育教学模式的改革

3.1.1 制订特色体育课程,实行“教、传、练”三结合的教学方式 公共体育教学以提升教学质量为根本,以学生需要为主体,进一步明确公共体育教学课以“教体育与健康知识”、“传体育技术与技能”、“练身体素质与体魄”三结合的教学方式。确保每堂体育课20%~30%时数用于学生以心血管系统为主的身体素质练习,实行12 min跑测试;保证每学期18周的课时数(16+2),将体质健康测试、理论考试、安全教育等安排在课外时间进行。在改革中完善教学大纲、教学进度、教学内容,将身体素质与体魄强健练习作为教学的重要内容之一,将运动常识、专项知识、科学健身方法与手段贯彻在整个教学过程中,使学生在课外锻炼过程中能正确地运用健身方法、根据个体合理地控制健身负荷等[4]。通过课程学习,使学生知道练什么、该怎么练。教学过程中,教师更多地给学生自主学习的机会,如健美操等项目的自编操、定向越野户外实战练习等,不仅培养了学生的锻炼能力,还增进了学生之间的友谊,提高了学习积极性,学生体育锻炼的热情也得到极大的提高。

3.1.2 实施“多层次”分级的课程体系 在教学中全面开设初级、中级、高级教学班,实行因材施教的分级教学形式,形成了多层次分级的体育教学课程体系。初级教学班为初学者开设、中级教学班为有一定基础者开设、高级班为进一步提高者开设,并为校普通队、院系队输送人才。经过多年试点的成功经验,学生根据自己的意愿与掌握的运动技术水平“选时段、选课程、选教师、选层级”上体育课,以最大限度满足学习技术技能的要求,在现有的基础上进一步提高运动水平,身体素质得到有效提升,学生的兴趣和爱好得到激发。同时,教师根据开设的体育课程,针对不同等级编写相应的公共体育教材,以满足不同层级学生的学习需要。

3.1.3 实施“教与考”分离的考试形式 考试是检验教学效果的必要方式,考试形式不仅能检查教学成果,还能提高学生参与的积极性。浙江大学公共体育根据不同项目特点,采用不同考试内容与方式,实施“教与考”分离考试形式,上课教师不参与自己班级学生的考试。考试方法也十分灵活,如定向运动、无线电测向以比赛形式进行考试,健美操、啦啦操、排舞进行分组自编套路考试,桥牌、篮球等以实战比赛进行考试等。上述考试方式充分体现考试的合理性、公平性、公正性,更好地体现体育教学中“教与练、学与思”的目的,有效地激发学生学习的主动性和竞争性。比如健美操与排舞中的集体编排考试,每组都是由学生自由组合,编排各自的套路进行集体演练与考试,每组考试的套路都不相同,五花八门,争奇斗艳,参与的学生极大地发挥了想象力,编排甚至结合情节,形象而生动,充分展示了学生的聪明才智。学生都将考试作为一次展示自我和表演的机会,极大地提升了学生的学习积极性与兴趣。

3.1.4 建设体育教学信息化平台 1)建设师生网络互动信息系统。内容包括:学生信息、课程信息、体育成绩自动计分、课外锻炼情况信息、体育竞赛情况信息等建设,教师可以通过网上及时了解学生课内课外活动的情况,实现教师与学生线上联动,保证教师给予学生及时的线下指导和监督。2)体育理论考试系统。内容包括:学习资料、练习测试、考试三大功能模块及相关管理功能。系统可根据每年的教学实际情况,配置考试相关的内容,调整、修改题库和试题。能够实现多用户同时在线考试、自动组卷、时间控制、自动阅卷,试题录入及修改、用户管理、成绩管理;实现无纸化考试、节能、减量以及提供学生在线学习。3)体质健康信息动态系统。内容包括:体质健康测试管理、数据处理统计、成绩查询发布、教育决策支持、数据传输调用和上报等系统。既为学生提供了运动处方,又完善了《国家学生体质健康标准》实施办法,保证了多级联动机制的建立,并且实现了体质健康测试数据的分析与评价,确保信息发布的实效性,测试全过程的无缝对接,工作效率得到提高。

3.2 课外体育(第2课堂)改革与创新

3.2.1 合理规划校内群体竞赛机制 校内群体竞赛应围绕“丰富校园体育文化,增强师生体质健康”的主题开展。浙江大学以“综合运动会”为主线,建立以校体委、社团、院园系主办的三级校内体育竞赛网,形成健全的校内群体竞赛机制。每学年由学校举办的学生、教工系列比赛近30项;每学年学生体育社团和体育协会主办橄榄球、太极拳、铁人三项等50余项比赛;每学年院园系主办五人制足球、三人制篮球、软式排球等100余项比赛。通过对全年近200项体育竞赛的合理布局、参赛办法的科学制订,让更多师生参与其中。

3.2.2 实施“卓越”群体活动计划 通过“以赛促练、以测促练、运动干预、课外指导”为整体群体活动的卓越计划,活跃与丰富校园体育文化,全面提升学生体质健康水平。通过以赛促练,实行教学团队负责与实施机制,发挥学生体育社团在校内体育竞赛与活动中的作用,以吸引更多师生参与校内外各类竞赛与活动。通过以测促练,延长学生体质健康测试的周期,安排更多测试次数,为学生创造更多以锻炼为目的的测试机会;通过运动干预,对特殊体质学生实施免费强化训练,帮助困难学生改善体质健康状况;通过课外技术辅导制度的建立,形成全校各院园系和学生体育社团都有指导教师指导。自实施“以赛促练、以测促练、运动干预、课外指导”群体活动计划以来,既创立了公共体育特色教学与品牌,又得到学校各部门和广大师生的认可。

4 结论与建议

4.1 结论

1)基于对高校体育教学指导思想的理性探讨和认识,普通高校公共体育教学的目标定位应为:通过对第1课堂教学和第2课堂互动式引导、指导,使体育教育过程成为传播知识、传授技能、培养兴趣、发展爱好、养成习惯的过程,挖掘课外健身辅导站、学生参与体育社团、校内外体育竞赛与活动的潜能,培养学生体育锻炼习惯,养成终身体育能力,提高学生体质健身水平,发挥公共体育在学生体育锻炼中的核心作用。

2)公共体育课内外“一体化”体育教学模式涵盖公共体育教学第1课堂和第2课堂。第1课堂为课内体育,包括体育教学、运动训练;第2课堂是课外体育,包括课外技术指导、校内外体育竞赛、学生体育社团、院园系活动等。第1课堂与第2课堂的有机结合,可将体育教学有效地延伸至课外,更好地开展学校体育活动,从而促进公共体育教学职能的优化。

3)深化公共体育课内教学和课外体育活动的有机结合,公共体育课内必修课向课外健身辅导站、课外体育竞赛与院园系活动等纵深延伸,建立“以教学团队为核心,教师为主导,学生为主体”实效性较强的运作机制。

4)公共体育课内外一体化教学模式,课内体育实行“教、传、练”三结合的教学方式,实施“多层次”分级的课程体系,“教与考”分离的考试形式,建设体育教学信息化平台,课外体育合理规划校内群体竞赛机制,实施“卓越”课外群体体育活动计划等改革举措。

4.2 建议

1)引导学生树立科学的健康观,搭建网络、媒体、手册等宣传与信息平台,激发学生参与课外体育活动的积极性、主动性。构筑校园体育特色与品牌,构建校内体育竞赛与活动体系,建立课外阳光体育锻炼长效机制,促使学生养成锻炼习惯,使课内外一体化教学模式的改革得以进一步深化。

2)改革学生体育课成绩评价体系,将学生参与课外阳光体育锻炼活动以信息系统刷卡的形式进行管理,并将课外锻炼次数与体育成绩挂钩,以累计次数、累计时间(一卡通记录)进行评价,占体育成绩的10%。

3)完善体育教学管理系统,加快体育工作信息化。建立体育课上课刷卡考勤(包括教师、学生)功能,主要内容包括手机现场点名,显示学生出勤率及上课地点等信息;完善学生课外锻炼刷卡功能(或手机APP,通过时间,轨迹,速度判定有效锻炼);建立第2课堂课外辅导站活动预约功能;建立学生体育成绩统计功能,教师期末无需统计体育成绩,直接与服务器连接可计算总分等,加快体育工作信息化,可极大提高教师的工作效率,也可使学生的体育锻炼得到有效保证。

4)以课内带课外,以课外促课内,将课内教学、课外活动、体育竞赛活动有机地结合在一起,教、学、赛、练四者相辅相成、相互促进共同发展的公共体育课内外一体化教学模式无疑将极大地繁荣校园文化,使之更加富有生机与活力,使课内与课外成为文明育人的双课堂。需要说明的是,本研究虽是以浙江大学公共体育课内外一体化教学模式为例,但各项改革与创新举措经过多年的实践,期待能为各普通高校的教学改革提供借鉴。

[1] 张允蚌.体育教学模式改革与课程发展的研究[J].浙江体育科学,2006(5):72-74.

[2] 雷继红,贾进社.我国高校体育教学模式现状及其发展趋势[J].西安体育学院学报,2006(5):109-111.

[3] 管庆富.吉林省高校实施体育课内外一体化教学方式的可行性研究[J].吉林省教育学院学报,2009(11):102-103.

[4] 赵志伟.对呼和浩特地区6所高校公共体育课内外一体化教学模式的调查研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2013.

[5] 汪正毅,叶国鸿.从美国高校体育教育模式看我国高校体育教育改革[J].吉林体育学院学报,2006(2):103-104.

[6] 朱奇志.21世纪高校体育与社会体育接轨的研究—以文本大学体育课程改革为例[D].苏州:苏州大学,2006.

[7] 张文英.试论全民健身与学校体育改革[J].首都师范大学学报(自然科学版),2000(1):93-96.

[8] 刘智英,郑明辉.试论高校体育教育模式[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2008(6):116-119.

[9] 孙天明.普通高校课外体育活动工程的设计与研究[J].解放军体育学院学报,2004(2):47-49.

[10] 邵伟德,尚志强.论体育教学模式研究的现状与未来发展[J].北京体育大学学报,2005(1):85-87.

[11] 曹铭亮,渠广伟.美国体育教育模式概述[J].解放军体育学院学报,2004(4):126-128.

[12] 顾大成.大学体育教学的现状与改革[J].体育科技,2011(3):124-126.

[13] 赵升,范凯斌.当前普通高校大学体育教学改革实践面临问题探析[J].运动,2011(4):1-2.

[14] 王兵,高治.体育院校实行学校、院系、教研室三级教学管理体制改革的理论与实践探索—以武汉体育学院体育教育学院为例[J].武汉体育学院学报,2011(2):63-66.

Research on the Application of Internal and External Integration Teaching Mode in University Public Course of Physical Education

YU Bao-ling,PAN Wen-wen,WU Ye-hai,QIAN Hong-ying,PAN De-yun

(Department of Public Physical and Art Education,Zhejiang University,Hangzhou 310058, Zhejiang China)

Researching P.E. teaching mode reform has practical significance in enriching P.E. teaching theories, P.E.rfecting course systems, and establishing new teaching methods. By the methods of literature study and interview, this paper operation constructs the basic framework of the integration teaching mode based on teaching mode theories. Because of unclear function positioning and obscure paper operation mechanism, nowadays P.E. teaching of universities faces many unsolved problems such as having trouble on fully implementing teaching targets and tasks, lack of organization and instruction of extracurricular physical activities and student clubs, hard to generate students’ interests and hobbies. Then it puts forward several reforms of P.E. internal and external integration teaching mode courses, including teaching method combining teaching, imparting and practice, multilevel curriculum system, examination format separating teaching from testing, construction of P.E. informatization platform, rational planning of group contest mechanism on campus, implementation of outstanding outside-class group physical activities program and so on, which will make public physical education play a more significant role in talent cultivating of universities.

universities; public physical education; internal and external integration; teaching mode

G807.02

A

1004-7662(2015 )11-0048-05

2015-11-05

浙江省教育厅重点研究项目(项目编号:Y201431445)。

余保玲,副教授,硕士,研究方向:体育社会学、学校体育学。