国内区域旅游整合研究综述

邓辉 李朦

(中南民族大学,湖北武汉 430074)

国内区域旅游整合研究综述

邓辉 李朦

(中南民族大学,湖北武汉 430074)

面对经济全球化和区域一体化发展的大趋势,实行区域旅游整合发展是培育区域旅游品牌和提升区域旅游综合竞争力的重要举措。通过对国内区域旅游整合研究成果的梳理发现,国内在区域旅游整合相关理论、空间结构、合作模式及对策保障等方面已形成较为成熟的论述与论证框架。而对于欠发达地区旅游整合以及区域旅游整合中社区参与等问题,有待进一步拓展和深入研究。

区域旅游;整合;研究综述

一、研究概览

为促进旅游产业可持续发展,从20世纪80年代开始,我国就开展了多种多样的区域旅游整合活动,学者们也围绕区域旅游整合展开了研究。鉴于期刊论文的时效性强于硕博论文和学术专著,能更及时地反映最新研究成果和学术热点,同时在众多的期刊文献中,CSSCI期刊文献的学术质量相对较高,能准确地反映出相关研究的学术重点和学术水平。因此,本研究综述主要选择中国期刊全文数据库(CNKI)中CSSCI期刊文献作为主要资料来源。通过设置主题词为“区域旅游整合”、“区域旅游合作”、“区域旅游一体化发展”进行检索,得到相关文献368篇,去重后得到相关期刊文献296篇。然后,笔者对上述论文分别作了年度数量分布(图1)、期刊载文贡献(图2),以及研究热点频度分析(表1、表2)。

(一)研究文献年度分布

结果显示,2003年以前,每年发表的有关区域旅游整合研究论文均未突破10篇,说明该方面研究尚处于初始阶段。2003年以后,研究成果逐年上升,到2007年达到研究高峰,研究论文接近40篇。其后保持了一个相对平稳的水平,每年发表的论文数量一般维持在25篇上下,保持着持久的研究热度。

图1 CSSCI期刊刊载国内区域旅整合研究论文数量统计图(1995-2014)

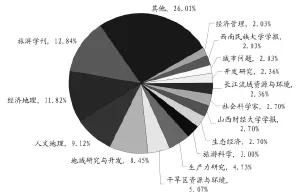

(二)期刊载文贡献分析

通过梳理296篇期刊论文的来源,发现绝大部分文章集中刊发在占位较高、影响较大的几种期刊。其中《旅游学刊》、《经济地理》、《人文地理》及《地域开发与研究》分别载有旅游整合研究文章38、35、27和25篇,累计贡献率高达42.23%。图2主要反映载文贡献较高的前15种期刊。由此可见,区域旅游整合发展研究已成为国内学者和重要学术期刊关注的焦点。

图2 国内区域旅游整合研究文献来源分布

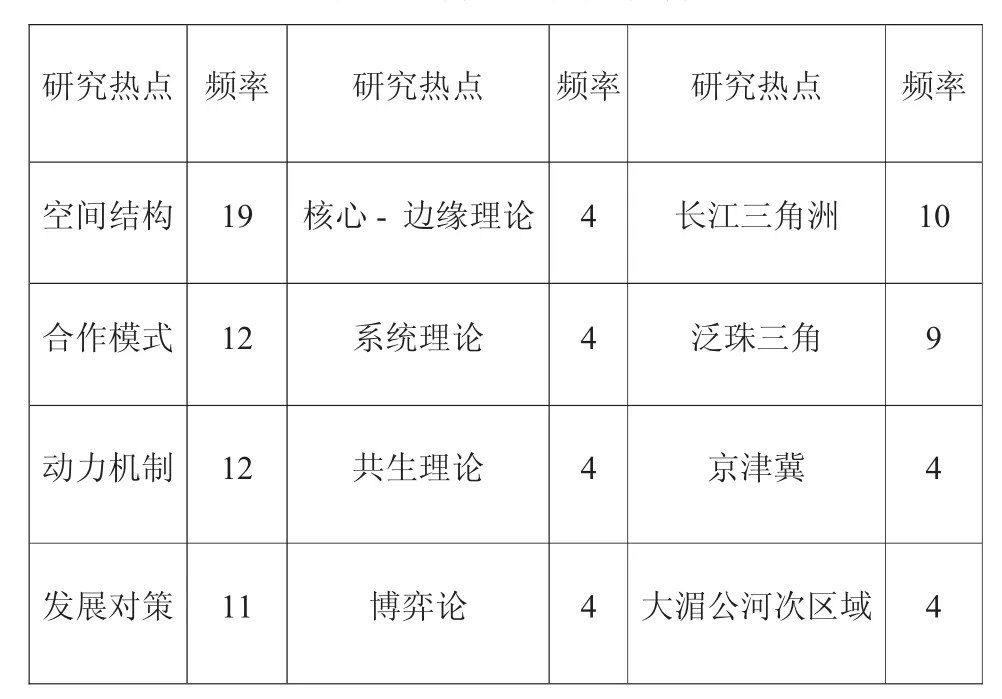

(三)研究热点频度分析

通过梳理2005-2014年有关区域旅游整合研究的热点问题,可知近十年来区域旅游整合研究主要集中在“旅游合作带建设”、“空间结构优化”、“动力机制”、“理论应用”及“合作模式”等方面,具体情况见表1。另外,通过对历年来有关区域旅游整合的研究热点频度扫描(表2),得知有关“空间结构”、“合作模式”、“理论应用”及“发展对策”等方面研究相对较多;个案研究则主要集中在“长三角”、“珠三角”及“京津冀”等区域;此外,有关区域间“政府合作”和“资源整合”等方面的内容亦有涉猎。

表1 2005-2014年区域旅游整合研究热点及研究文献篇数

表2 文献关键词词频分析

二、研究重点

(一)相关理论引入与应用

吸收和引入国外相关学科理论开展区域旅游整合研究是国内区域旅游整合理论研究的一大特色。这些引入并运用的理论主要有核心——边缘理论、系统理论、共生理论、博弈论等。

1.核心——边缘理论

“核心——边缘”理论最早由弗里德曼在《区域发展政策》一书中提出,国内学者将其引入区域旅游整合发展研究,主要用于阐述区域扩散、共同发展和空间结构地位等基本问题。汪宇明(2002)将“核心——边缘”理论应用于旅游资源的区域整合、都市旅游圈层构造和区域旅游联动发展等方面[1]。张河清等(2005)结合“核心——边缘”理论,分析南岳衡山旅游区的现状和开发潜力,提出了合作互赢的旅游开发战略[2]。陈非等(2012)基于“核心——边缘”理论,剖析海西旅游经济区的空间结构特征,提出了构筑由综合推动力、融入聚合力、创新原动力等形成的区域旅游整合动力机制[3]。

2.系统理论

21世纪初,系统理论被国内学者广泛应用于区域旅游整合研究。梁艺桦等(2004)应用系统学自组织理论,对区域旅游整合演化与动因进行探讨[4]。王雪芳(2008)依据系统论的原则和观点来指导环北部湾区域旅游合作,提出要实现区域旅游的可持续发展,必须坚持“大旅游、大市场、大产业”的发展战略[5]。“点——轴”模式作为系统理论的具体研究,被众多学者应用于区域旅游整合研究中。石培基(2003)[6]、刘建峰(2008)[7]等结合“点——轴”系统理论,对不同区域的旅游空间结构进行了实证研究。

3.共生理论

学者们对共生理论的高度关注,使共生理论应用于区域旅游整合研究的成果颇为丰富,归纳起来主要表现在两大方面。一是运用共生理论探索区域旅游整合模型。吴泓(2004)[8]、易丽蓉(2006)[9]基于共生理论分析,分别提出了重庆区域旅游资源的整合模式和淮海经济区的旅游整合模型;杨永刚等(2008)基于共生理论与产业集群理论,根据距离修正权数计算求得旅游距离和客源吸引半径,以此对晋陕豫三省旅游资源整合的必要性与可行性进行研究[10]。二是将共生理论应用于探讨多单元区域的整合发展。如张健华等(2008)分析了共生理论在区域旅游合作研究中的适用性,并从环境诱导机制、共生动力机制及共生阻力机制等3方面探讨了闽台旅游合作的共生机制[11];苏章全等(2010)从共生概念和内涵入手对滇西北区旅游竞合模式进行了初步探索[12];朱德亮等(2012)以共生理论为框架,对桂黔湘边区实施共生竞合模式的条件进行分析,构建了该地区一体化共生竞合模式的基本框架与空间布局[13]。

4.博弈理论

近年来,部分学者对博弈论在区域旅游整合中的应用进行了有益尝试。梁艺桦等(2005)将博弈理论与区域旅游活动的开展结合起来,提出了区域旅游活动的竞合博弈战略[14]。熊元斌等(2007)运用博弈理论对区域合作的低效率和无效性进行分析,探讨了区域旅游整合组织实施柔性管理的现实必要性[15]。陈实等(2011)运用非合作博弈理论对区域旅游合作的动力机制进行深入分析,指出区域旅游合作的动力源泉来自于区域旅游合作的净收益[16]。

5.其他相关理论

学者们还运用其他相关理论对区域旅游整合进行研究。保继刚(1995)等借鉴国外旅游地生命周期理论对旅游地演化规律进行了初步研究[17];张伟(2002)[18]、王新驰(2013)[19]将利益相关者理论分别应用于四川乐山、长三角区域旅游规划中,对不同利益主体的旅游意识和利益进行了定性和定量分析。把多勋等(2007)从协同理论入手,研究了基于协同理论的区域旅游产业发展,提倡“1+1>2”的协同合作理念[20]。

(二)空间结构

无论哪一种区域旅游整合模式,最终必然要落到空间结构的构建与优化。基于旅游资源的不可移动性和旅游客源的流动性等发展特征,区域旅游整合空间结构研究主要集中于区域旅游带的建设和旅游圈的形成。

1.旅游带建设

区域旅游带是实现区域旅游整合最有效、最常见的空间结构之一,其建设有利于提升区域旅游竞争力,有利于促进区域旅游联动与协同发展,一开始就成为区域旅游整合研究热点,研究成果也较为丰富。主要研究成果有:刘玉(2004)针对江苏环太湖旅游带开发,提出文化精品、环境优化、区域协作、结构效益等4项发展战略[21]。马晓冬(2005)指出徐连旅游带建设应重点实施政府主导、系统开发、联合促销、结构演变、信息化推进五大战略[22]。陈淑兰(2009)利用AHP分析法及熵技术对中部六省旅游发展进行综合评价,提出建立多极化、多层次、多方位圈层结构,打造以7个旅游中心城市为一级发展极核、以八大跨区旅游圈为基本旅游延伸面的黄河文化旅游带、长江旅游带等跨区域的旅游经济带[23]。李伟山等(2012)基于越边境地区跨境民族客家文化旅游带合作开发的可行性分析,提出“文化切入·整合构建”的思想[24]。王敏(2013)基于产业集群理论,构建了区域旅游整合的战略创新模式,提出塑造统一形象、融合多方参与等方式,实现宁夏沿黄带旅游集群化发展的构想[25]。汪德根(2014)利用GIS空间技术分析测度武广高铁对武汉、长株潭和珠三角都市圈核心城市可达性,提出以都市圈为基本空间结构单元,建构武广高铁旅游带,进而实现高铁区域旅游一体化发展的思想[26]。

2.旅游圈建构

旅游圈作为区域旅游经济和区域旅游发展到一定阶段的产物,是区域旅游资源优化配置和旅游经济活动空间布局的重要组织形式,多基于文化同一性,以实现跨区域旅游整合。其具体形式表现为多核心、多层次的旅游圈级或“点——轴——面”的旅游地空间系统。

张慰冰(1997)提出以环太湖旅游圈代替上海经济区,探求共同发展太湖流域旅游产业的途径[27]。贾铁飞(2004)基于大上海旅游圈资源结构、客源结构的分析,提出了建设都市风情旅游圈、江南水乡风情与城市园林景观灯3个圈层的设想[28]。阳国亮(2005)认为漓江流域旅游圈的构建,要从生态旅游、特色创新、基础设施、民营投资等方面去思考[29]。周志宏(2012)提出整合资源、丰富产品体系,以促进湘阴融入长株潭旅游圈的发展思路[30]。

吴国清(2009)通过分析都市旅游圈与区域旅游一体化发展的内在联系,揭示都市旅游圈空间结构应为“网络化+多核心+互动”的发展态势[31]。刘华挺等(2014)基于旅游溢出测度的缺口模型,结合旅行社提供的旅游线路,从旅游溢出值、溢出指数、溢出共轭值、旅游市场供需平衡等角度对长株潭旅游圈的适度规模进行了初步探索,提出长株潭区域旅游整合的“一核一轴两翼”双纺锤体嵌套结构[32]。

(三)整合(合作)模式

整合或合作模式的形成,主要基于区域相互间的合作机制和动力模型的构建。作为整合系统中重要构成部分,它是整合发展中各要素相互融合、相互约束的关系表现及运行方式。

早期区域旅游整合机制研究仅停留在提出观点和表达构想上。明庆忠(1997)基于澜沧江——湄公河次区域经济的合作基础,提出建立整合协作机制的构想[33]。岳红琼(2000)认为大地域之间合作比较适合于横向联合,同一区域内则应加强不同类型旅游企业之间的纵向联合[34]。杨丽娥(2002)提出要实现怒江州旅游统一开发、统一管理,关键在于健全旅游开发运作机制和监督保护体系[35]。牟红(2003)设计了长江三峡开发利益协调机制,提出长江三峡地区旅游生产力要素整合开发模式,即最大化共同利益的旅游开发合力模式[36]。

2005年以后,合作机制的研究渐趋成熟,并在此基础上形成了多种区域旅游整合发展的动力模型。李爽(2004)提出区域旅游合作驱动的5种机制:政府干预推动、旅游市场需求新趋势驱动、优势互补驱动、基础设施完善及区域自身旅游发展驱动[37]。杨荣斌(2005)从构建区域旅游整合的认知模型入手,提出点轴发展、单核辐射、双核联动、核心边缘和网络发展等5种整合结构模型[38]。靳诚(2006)以长江三角洲为研究对象,将该区域旅游整合演化动力归结为三类:空间生长力、市场驱动力和政府调控力,揭示了合作演化的动力作用机制[39]。吴国琴(2007)认为中部地区旅游合作的动力机制包括:区域经济合作的合力机制、“中部崛起”的政策激励机制、中部6省区域利益机制、区域旅游企业的竞争机制[40]。陈非等(2012)运用“核心——边缘”理论剖析海西旅游经济区的空间结构特征和内在发展机理,推导出由综合推动力、融入聚合力、创新性源动力等形成的区域旅游合作动力机制[41]。

(四)发展对策

一方面,区域旅游整合行为的产生与发展涉及诸多方面,学者们的关注角度和重点差异较大,由此形成了区域旅游整合保障措施的多样性。另一方面,针对不同区域的旅游整合存在着不同的保障措施。分析、梳理区域旅游整合研究的相关文献发现,学者们关于区域旅游整合的对策保障多集中于完善管理体制,共享利益;整合区域资源,创新机制;完善交通网络,互通客源;整合区域品牌,共拓市场等四个方面。

郑荣富(1997)提出完善区域旅游横向经济联合的对策:加强合作,完善区内旅游功能;多方集资,建设骨干项目;精心设计,推出有福建特色的旅游线路;合理布局,促进区域旅游经济的协调发展;加强文化旅游资源的开发,提高旅游产品的档次和品位;加强规划,搞好旅游资源的保护与监管[42]。简玉华(2001)从区域旅游资源整合入手,以广西环江县为例,提出颇有针对性的开发对策:特色性与主体吸引物的定位;旅游资源文化内涵的挖掘;旅游开发与区域经济整体发展的协调;注重旅游资源的永续利用等[43]。喻学才(2002)认为苏锡常区域文化与旅游资源整合应当从旅游管理、旅游资源开发、市场营销、产品开发、商品开发等五个层面着手[44]。陈伟平(2002)表示应从以下五方面加强区域旅游协作:联合开拓与培育旅游市场;联合开发与更新旅游产品;联合培训与使用旅游人才;联合筹集并集中使用资金;加强旅游企业合作。张建(2005)提出应重视区域旅游整合开发中行政区域因素,并提出行政区划调整、自然区域型旅游规划、跨政区旅游产品创新、打造无障碍旅游大市场等四项探索性措施,以解决跨行政区域旅游整合问题[45]。刘红梅(2010)为长株潭旅游一体化发展提出了四项措施,即:政府主导保障平等合作;发挥市场机制对资源配置的优化作用;注重社区参与,维护当地政府、旅游企业及社区居民的利益;建立协调机制,打造共赢平台[46]。袁尧清等(2012)认为区域旅游共生均衡是区域旅游整合发展最理想的状态,而整合区域旅游共生品牌与形象、共拓市场是区域旅游实现共生均衡的有效途径[47]。朱元秀(2013)认为“竞合模式”落到实处的案例很少,因此建立并完善旅游竞合的保障机制尤为重要,建议从协调沟通机制、人文融合机制和法律保障机制三方面对生态旅游竞合机制进行深入研究[48]。

三、不足与展望

近20年的区域旅游整合研究,一方面为我国区域旅游发展提供了重要的理论支撑与实践指导,促进了区域旅游整合发展。另一方面,也披露出一些尚待深入研究的问题,主要表现在:

(一)西部欠发达地区和次旅游区域旅游整合研究尚待深入

现有区域旅游整合的个案研究多集中于东部沿海等旅游相对发达的地区,而西部欠发达地区的旅游整合发展问题尚未引起足够的重视与关注,相关研究严重滞后,不利于西部地区旅游整体和跨越式发展。另外,现有的个案研究侧重于主要旅游经济区域的整合,而对次旅游区域的整合问题并未引起足够的重视,阻碍了主要旅游区域发挥示范与联动作用,导致区域旅游整合的均衡与协同发展的目标无法实现。因此,加强对西部欠发达地区和旅游次区域的整合研究应成为今后区域旅游整合个案研究的一个重点。

(二)以数据为支撑的实证与定量研究应予加强

在研究方法上,现有研究大多停留在理论研究层面,缺乏足够的数据支撑,后期有关区域旅游整合发展的模型构建也缺乏合理的实证分析。例如,“无障碍旅游区”作为实现区域旅游整合的重要空间格局建设,却没有受到学者们的重视,大部分研究停留在战略思想的论述上;再如“多个因子相加”的整合模式,也仅仅是一种路径描述而已。因此,今后的研究中应尽量引入足够的支撑数据,同时融入GIS、网络结构等空间分析技术和数理模型构建与分析方法,才能保证和提升相关研究的科学性与可信度,从而增强研究的应用价值与现实指导价值。

(三)区域旅游整合的市场机制应成为研究焦点

区域旅游整合的成功实践是政府、企业和市场共同作用的结果。政府虽然在推进区域旅游整合发展进程中发挥着政策导向、投资引导和区域协调的作用,但同时也因为囿于地方经济和行政区域的限制,往往在实际推进的过程中或多或少扮演着阻绕者的角色,成为区域旅游整合的障碍。引入市场机制,培育市场主体,发挥市场在配置资源和促进整合中的决定性作用,无疑是今后区域旅游整合的健康之路与重要选择。因此,探讨区域旅游整合过程中的市场机制与市场作用应当成为今后研究的重点之一。

(四)社区参与应成为区域旅游整合研究不可或缺的部分

区域管理权益的恶性竞争和地方博弈,使包括当地居民在内的区域旅游利益相关者形成浓厚的利益本位主义观念,因此居民多数只顾自身发展、只顾自己所在地区的经济利益,对区域旅游整合存在抵触心理。今后应加强对社区居民参与区域旅游整合程度、对区域旅游整合满意度等方面的研究,构建合理利益分享机制,促使居民积极参与,促进区域旅游整合健康有序的发展。

[1]汪宇明.核心—边缘理论在区域旅游规划中的运用[J].经济地理,(2002),22(3):372-375.

[2]张河清,成红波.“核心—边缘”理论在南岳衡山区域旅游产品开发中的运用[J].地域研究与开发,2005,(03):68-71.

[3]陈非,庄伟光,李坚诚.区域旅游合作的“核心-边缘”模式及动力机制——以“海西”为例[J].广东社会科学,2012,03:60-66.

[4]梁艺桦,杨新军,马晓龙.区域旅游合作演化与动因的系统学分析——兼论“西安咸阳旅游合作”[J].地理与地理信息科学,2004,(03):105-108.

[5]王雪芳.基于系统理论的区域旅游合作研究[J].商业研究,2008,(06):45-49.

[6]石培基,李国柱.点-轴系统理论在我国西北地区旅游开发中的运用[J].地理与地理信息科学,2003,(05):92-95.

[7]刘建峰,张洁.基于"点—轴系统"理论的云南茶马古道旅游发展战略研究[J].桂林旅游高等专科学校学报,2008,(01):81-86.

[8]易丽蓉.重庆区域旅游“竞合”的空间格局和资源整合模式[J].经济管理,2006,(17):70-73.

[9]吴泓,顾朝林.基于共生理论的区域旅游竞合研究——以淮海经济区为例[J].经济地理,2004,(01):104-109.

[10]杨永刚,景天星,秦作栋.基于共生理论与产业集群的旅游资源整合研究——对晋陕豫三省的实证分析[J].山西大学学报(自然科学版),2008,(04):630-634.

[11]张健华,余建辉,洪元程.基于共生理论的闽台旅游合作机制研究[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2008,(11):58-61.

[12]苏章全,李庆雷,明庆忠.基于共生理论的滇西北旅游区旅游竞合研究[J].山西师范大学学报(自然科学版),2010,(01):98-103.

[13]朱德亮,张瑾.基于共生理论的桂黔湘边区民族旅游竞合模式研究[J].广西民族研究,2012,(04):185-192.

[14]梁艺桦,杨新军.区域旅游竞合博弈分析[J].地理与地理信息科学,2005,21(02):94-97.

[15]熊元斌,李红.区域旅游合作组织的柔性管理研究[J].经济管理,2007,(10):69-74.

[16]陈实,温秀,李树民.基于不完全信息静态分析模型的西部区域旅游合作机制研究[J].经济问题,2011,(09):114-117.

[17]保继刚,彭华.旅游地拓展开发研究——以丹霞山阳元石景区为例[J].地理科学,1995,15(01):63-69.

[18]张伟,吴必虎.利益主体(Stakeholder)理论在区域旅游规划中的应用[J].旅游学刊,2002,17(04):63-68.

[19]王新驰,任怡澄.基于利益主义视角的长三角区域旅游合作研究[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2013,17(03):27-33.

[20]把多勋,张欢欢.基于协同理论的区域旅游产业发展——以西北地区为例[J].开发研究,2007,(02):92-95.

[21]刘玉.江苏环太湖旅游带旅游开发系统研究[J].地域研究与开发,2004,(04):90-94.

[22]马晓冬,沈正平,丁正山,史春云.基于区域合作的徐连旅游带建设[J].人文地理,2005,02:57-61.

[23]陈淑兰.中部六省旅游发展综合评价及空间结构系统构建[J].经济地理,2009,(02):327-331.

[24]李伟山,孙大英.论中越边境跨境民族文化旅游带的开发[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2012,(05):117-121.

[25]王敏.宁夏沿黄带旅游产业集群发展研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2013,(08):136-139.

[26]汪德根.武广高铁对沿线都市圈可达性影响及旅游空间优化[J].城市发展研究,2014,(09):110-117.

[27]张慰冰.合作开发环太湖旅游圈探求区域旅游发展的新思路[J].旅游学刊,1997,(04):42-44.

[28]贾铁飞,张振国.大上海旅游圈旅游资源配置研究[J].人文地理,2004,(05):89-92.

[29]阳国亮.桂林旅游发展新方向:漓江流域旅游圈[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2005,(04):40-46.

[30]周志宏.县域旅游融入区域旅游的路径选择研究——兼论湘阴旅游与长株潭旅游圈的对接[J].经济地理,2012,(01):159-162.

[31]吴国清.试析都市旅游圈空间结构网络化发展[J].商业经济与管理,2009,(02):86-91.

[32]刘华挺,钟章奇,李山,罗熙.长株潭旅游圈的适度规模研究[J].旅游科学,2014,(03):36-48.

[33]明庆忠,白廷斌.澜沧江—湄公河次区域旅游合作的基本设想[J].旅游学刊,1997,(06):24-27.

[34]岳红琼.旅游市场营造和走联合经营的路子探讨[J].特区经济,2000,(06):47-49.

[35]杨丽娥.怒江旅游区域化开发的可行性分析[J].云南民族学院学报(哲学社会科学版),2002,(04):91-94.

[36]牟红.三峡旅游整体开发区域利益协调机制研究[J].软科学,2003,(05):86-87.

[37]李爽.关于厦漳龙三市区域旅游合作的几点思考[J].亚太经济,2004,(01):88-90.

[38]杨荣斌,郑建喻,程金龙.区域旅游合作结构模式研究[J].地理与地理信息科学,2005,(05):95-98.

[39]靳诚,徐菁,陆玉麒.长三角区域旅游合作演化动力机制探讨[J].旅游学刊,2006,(12):43-47.

[40]吴国琴.中部地区旅游合作的动力机制和开发战略[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2007,(05):53-56.

[41]陈非,庄伟光,李坚诚.区域旅游合作的“核心-边缘”模式及动力机制——以“海西”为例[J].广东社会科学,2012,(03):60-66.

[42]郑荣富.促进区域旅游与合作加速发展福建旅游业[J].旅游学刊,1997,05:18-20.

[43]简王华.县域旅游资源开发利用探讨——以环江毛南族自治县为例[J].经济地理,2001,(21):292-295.

[44]喻学才.苏锡常都市圈区域文化与旅游资源的整合研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2002,(03):132-137.

[45]张建.重视区域旅游合作开发中的行政区划因素[J].科学·经济·社会,2005,01:55-59.

[46]刘红梅.长株潭两型社会区域竞合研究[J].求索,2010,(02):71-72.

[47]袁尧清,文红.区域旅游共生均衡形成路径探讨[J].生产力研究,2012,(02):153-154.

[48]朱元秀.江苏沿海生态旅游竞合战略与保障机制探讨[J].商业时代,2013,(02):140-141.

责任编校:薛兵旺

Reviews on Studies of Regional Tourism Integration In China

DENG HuiLI Meng

(South-central University for Nationalities,Wuhan,Hubei,430074,China)

In the trend of economic globalization and regional integration,regional integrative development of tourism is an important act to promot the overall competitiveness of a tourist area,and develop its brand.After sorting out the domestic research on regional integration of tourism,the paper finds that some mature explication and framework have been made on the theory,spatial structure,cooperative mode and countermeasures of this field.But such issues as the tourism integration in underdeveloped areas and the community participation need much further exploration.

regional tourism;integration;review

F592.7

A

2095-7955(2015)06-0010-06

2015-11-21

邓辉,中南民族大学旅游发展研究中心研究员,硕士生导师;

李朦,中南民族大学旅游管理专业硕士研究生。