进一步深化财政体制改革的思考※

陆昱

(广西行政学院,广西南宁 530021;中国农业大学,北京 100193)

进一步深化财政体制改革的思考※

陆昱

(广西行政学院,广西南宁 530021;中国农业大学,北京 100193)

财政体制是处理国家各级政府之间、政府与企事业之间以及政府与社会公众之间财政关系的基本制度。近年来,随着社会经济的发展,现行财政体制存在的一些问题越来越成为全面深化改革的体制障碍。本文按照观念基础——价值属性——制度保障这一内在逻辑展开分析,认为,进一步深化财政体制改革,要以公平夯实伦理基础,以公共体现价值属性,以公开促进制度建设。

公平;公共;公开;财政体制改革

财政意即“以财资政”、“以政理财”,财政体制是处理国家各级政府之间、政府与企事业之间以及政府与社会公众之间财政关系的基本制度。由于财政工作关系到国家治理效率的高低与政府职能的实现,自1978年实施改革开放政策以来,党中央国务院一直把财政体制改革作为我国整体改革事业的重要环节。1982年,国务院颁发《关于实行“划分收支、分级包干”财政体制的暂行规定》,开始实行“分灶吃饭”的财政包干体制,这一举措充分调动了地方政府的积极性。1993年11月,十四届三中全会决定实行分税制,分税制改革理顺了中央与地方政府的财政关系,增强了中央政府的财力,为推进改革发展稳定事业奠定了坚实物质基础。近年来,随着社会经济的发展,现行财政体制存在的一些问题越来越成为全面深化改革的体制障碍。

一、现行财政税收体制存在的问题

(一)财权与事权背离,政府间财政关系缺乏稳定性

实行分税制改革以来,提高中央财政收入占比有利于加强中央政府的宏观调控能力,统筹国民经济协调可持续发展。但财权相对集中在中央,地方各级政府又承担了大部分事权,这给地方政府造成了沉重的财政负担。表1显示,2010-2012年,中央财政收入和地方财政收入各自占财政总收入的比重基本上维持在45%-55%之间,换言之,中央财政收入与地方财政收入悬殊不大。但在财政支出方面,中央财政支出占财政总支出的比重从2000年的34.7%逐年下降到2012年的14.9%,而地方财政支出占财政总支出的比重从2000年的65.3%逐年上升到2012年的85.1%。

表1 2000-2012年中央及地方财政收支

究其原因,各级政府之间事权不确定导致财政关系缺乏稳定性,“中央点菜,地方买单”成为财权与事权相背离的形象比喻和生动写照。为解决地方公共支出,地方政府只有想方设法进行“创收”,增加财政收入,由此导致诸如土地财政、乱收费等现象。

(二)财政转移支付制度不健全,专项转移支付项目过多过滥

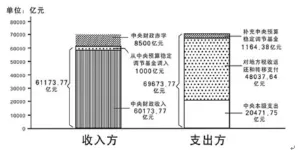

转移支付是为了缓解各级政府之间的财政能力差异,实现公共服务均等化目标,进而对财政资金实行无偿转移和非市场性分配。从表2可以看出,从1995-2011年,中央对地方财政转移支付支出占地方财政支出比例均在40%以上。图1显示,2013年中央对地方转移支付和税收返还达48037.64亿元,占中央财政支出的68.95%。对于中国这样区域发展不均衡、东中西地区财力悬殊大的国家,实施财政转移支付制度有利于缩小区域差距,实现社会公平。

图1 2013年中央财政平衡关系

从表2还可以看出,我国专项转移支付的规模较大。2011年,中央对地方专项转移支付总额为16570亿元,占转移支付资金总额的41.5%。在具体实施过程中,专项转移支付存在项目过多过滥、部分专项转移支付设置交叉重复、多部门分头管理和部分专项转移支付配套要求过高等问题,由此造成专项转移支付在拨付与实际发放过程中存在使用效率低、“权力寻租”等多种问题。①这造成一定的财力浪费和不公平现象,违背了设立转移支付制度的初衷。

表2 各项转移支付形式所占比重

(三)财政法制化建设比较滞后,管理水平较低

完善的市场经济体制要求财政行为应遵循既有法律制度、按照一定的法律程序开展。西方发达国家普遍重视以立法形式明确政府与市场、各级政府之间的财政权责关系。加拿大、澳大利亚和德国把政转移支付制度写进了宪法,德国还颁布了《税收分配法令》与《联邦与州间财政平衡法》,详细规定了财政转移支付制度的具体实施办法。

1995年1月1日实施的《预算法》仅仅规定了我国政府各级预算管理方面的原则与程序,《预算法修正案草案》经过十年的酝酿和讨论,在2014年全国人大常委会通过后还有待进一步完善。除此之外,目前我国还没有关于整个财政体制的法律框架体系。由于缺少统一的财政法律规定和制约,我国政府间财权事权变更频繁,财政收支随意性较大,导致了“跑部钱进”、大量财政资金“体外循环”等现象,财政管理水平较低,这不利于国家整体财政体制的稳定和市场经济的健康发展。

二、财政体制改革的具体思考

财政关系国计与民生,涉及政治与经济,财政体制改革是全面深化改革的关键步骤和突破口。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,“财政是国家治理的基础和重要支柱,科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。”这既肯定了财政的重要作用,更从制度层面强调了财政体制改革的战略意义。2014年4月30日,国务院批转《关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见》指出,财税体制改革的目标是建立现代财政制度。

新时期深化财政体制改革,实质是对各种利益关系进行重新调整与分配,这不仅仅是经济问题,也是伦理问题与政治问题。要按照十八届三中全会精神要求,凝聚改革共识,拓宽改革思路,重视民生投入,注重制度建设,保证国家财政资金得到合理、高效使用,为推进国家治理体系和治理能力现代化,最终实现中国民族伟大复兴中国梦奠定坚实物质基础和制度保障。

(一)公平:财政体制改革的观念基础

社会达成一定的共识是推进改革取得成功的重要思想观念基础,十八届三中全会通过的《决定》把促进社会公平作为财政体制的重要目标之一。进一步推进财政体制改革取得实质性进展,首先要树立公平财政这一观念。所谓公平财政是指财政分配符合社会绝大多数公民认可的正义概念,能充分照顾和平衡他们的权益。追求利润、讲究效率是市场经济的重要特征,放任市场这只“手”会导致社会公平的缺失。财政收支本质上是社会财富的第二次分配行为,这是公平财政伦理属性的体现。公平财政应充分考虑社会绝大多数公众的根本利益,通过对社会财富的再分配,降低贫富差距,减少社会鸿沟,实现社会公平。建设公平财政,关键是纵向上科学界定中央和地方关系,横向上缩小地区差别。

1、规范事权财权划分,纵向上科学界定中央和地方关系

规范事权财权是完善财政体制、实现公平财政的基础,各级政府应从制度上明确本级政府的事权范围,建立财权与事权相适应的机制,减少重叠和交叉现象。

十八届三中全会明确提出建立事权和支出责任相适应的制度,并对中央和地方财权事权明确进行了界定。首先,国防、外交、国家安全、关系全国统一市场规则和管理等作为中央事权。其次,区域性公共服务作为地方事权。最后,部分社会保障、跨区域重大项目建设维护等作为中央和地方共同事权。在进行合理划分的基础上,强调适度加强中央事权和支出责任。②

建立事权和支出责任相适应的制度本质上是科学划分中央与地方关系,各级政府应严格遵循事权财权界限,各司其职,既不越位,也不缺位,下放多少事权要求下级政府办理,就必须相应安排专项财政资金。只有这样,才能充分发挥各级政府的积极性、创造性与主动性。

2、完善转移支付制度,横向上缩小地区差别

规范各级政府事权财权,科学界定中央和地方关系,不可能在短期内达到预定理想目标。在我国事权财权失衡的现实格局下,转移支付已由对分税体制予以修正补充的机制,转变成了对基层政府进行财力分配的主导机制。③横向上缩小地区差别,必须进一步完善转移支付制度。

首先,调整转移支付比例。由表2可以看出,2007-2011年,中央对地方财政转移支付支出占地方财政支出比例由47.2%逐年下降到43.1%,在1995-2011年间,仅有1997、1998与2006年3个年度的比例略低于2011年。在地方公共服务支出日益增多的情况下,增加中央对地方财政转移支付比例,对于促进经济发展、缓解社会矛盾、构建和谐社会具有重要作用。

其次,规范转移支付结构。一般性转移支付常用来增强地方政府提供教育、文化、卫生和社会保障等公共服务的财力。专项转移支付是指为实现特定的政策目标,上级政府委托下级政府代理相关事务并拨付财政资金“专款专用”。在现行转移支付结构中,专向转移支付比例较大,并不同程度存在项目支出的交叉、重复现象,这不利于地方政府“因地制宜”的处理转移支付资金,限制了地方政府工作的自主性、积极性和创造性。规范转移支付结构,一方面整合专项转移支付项目,逐步缩减专项转移支付规模;另一方面增加一般性转移支付比例,完善纵向与横向相结合的转移支付机制。

最后,出台转移支付法规。尽早制定财政转移支付相关法规,完善转移支付管理制度,明确财政转移支付的基本原则、支付程序、考核标准、监督模式,充分发挥转移支付在促进地方经济社会发展、缩小区域差距方面与改善民生方面的积极作用。

(二)公共:财政体制改革的价值属性

让市场在资源配置中起决定性作用是现代市场经济的重要标志,但市场经济常常是以追求利润为根本目的,结果会导致社会公平的缺失。“取之于民,用之于民”是财政资金的本质属性,公共财政是政府依据法律规定,以税收形式向社会筹集资金,为全体公民提供均等的基本公共服务。政府作为掌握公共资源、提供公共产品、解决公共问题的主要责任方,应以民生为重点,以民主为保障,以基本公共服务均等化为目标,牢牢把握财政的公共属性。

1、以民生为重点

公共财政是以满足社会公共需要尤其是全体公民民生需要为特征的财政制度,保障与改善民生是公共财政的首要任务和基本特征。长期以来,由于发展经济、提高国力的任务繁重,我国财政用于民生方面的支出比较低。近些年虽然提升较快,但更多是偿还历史欠账。

随着我国财力的不断增强和人民群众对物质文化生活水平需求的不断提高,公共财政应从“以建设为重点”转向“以民生为重点”。在政府财政支出中,用于教育、医疗、文化、就业、住房、养老、安全和环保等方面的支出要占财政总支出的较高比例。

当然,“以民生为重点”还要考虑现阶段经济发展水平和具体财政支出能力,并非是指实行脱离实际、不可持续的高福利财政政策。“以民生为重点”与“以经济建设为中心”并不矛盾,二者是目的与手段的关系。“以经济建设为中心”为“以民生为重点”奠定扎实的物质基础,“以民生为重点”为“以经济建设为中心”营造和谐的社会氛围。

2、以民主为保障

政府经济学认为,政府以公共财政支出的形式为公众提供公共服务,但由于政府掌握公共财政的主导权,公共利益常常并不一定能得到政府足够重视。因此,推进财政体制改革,必须提高公民在财政收支各个环节的民主参与程度,实行“参与式财政制度”。

“参与式财政制度”作为公共财政的保障机制,一方面要求建立“透明式财政”,提高公众在公共财政资金支出上的知晓权、建议权和决策权,不留财政“糊涂账”和“死角”;另一方面要求社会公众对财政的本质特征、运作程序等具有一定的知识基础和理性把握,熟悉相关法规内容,提高自身的专业素质、建议水平和决策能力,担当起民主理财、民主问政的责任,切实保证公共财政资金用于公共目的。

3、以基本公共服务均等化为目标

财政公共性的重要标志是为社会公众提供大致均等的基本公共服务。一段时期以来,基本公共服务非均等化成为构建和谐社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要障碍。丧失了“均等化”的特征,财政就沦为只为部分人或集体服务的工具,就丧失了固有的公共性。因此,实现基本公共服务均等化不仅是财政体制改革的目标与任务,也是公共财政的内在属性要求。

(三)公开:财政体制改革的制度保障

1、以立法夯实财政公开的制度基础

市场经济是契约和法治经济,积极推进财政立法是实现财政公开的制度与法律基础。财政立法必须明确财政预算、转移支付与政府债务信息的公开方法与途径。让财政真正体现出为民知、聚民智、享民治的特征。

当前应积极推进《财政资金转移支付法》、《专项资金使用法》等法律法规的制定进程,尽快建立中国特色财政法律体系。在具体实施过程中,要维护法律的权威,对于违反财政法规的人与事应给以相应法律惩罚,确保财政公开受到到法律制度的刚性约束。

2、以监督保障财政公开的执行力度

首先,加强人大对财政预算执行情况的监督力度。逐步规范各级政府财政部门报送同级人大审议的财政预决算报表的格式,形成“编制一一讨论审查——批准——执行——监督——调整编制”的科学预算机制。

其次,加强社会公众对重大财政支出的监督力度。除了涉及国家机密和特殊情况,经同级人大审议批准的预算与决算内容要全面、真实、完整地向社会公开。

最后,加强监察、审计部门对财政的监督力度。监察、审计部门监督虽属于事后审查,但由于自身的权威性与专业性,监察、审计部门的财政监督具有较强的威慑力和权威性。

三、结语

财政体制涉及到中央与地方各级政府的利益安排,关系到我国东中西各地区能否协调发展。进一步深化财政体制改革是新时期全面深化改革的重要内容,有利于完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化,有利于充分调动中央和地方“两个积极性”,促进区域协调发展。

在新时期,进一步深化财政体制改革,必须深入贯彻党的十八届三中全会精神,以公平夯实财政体制的伦理基础,以公共体现财政体制的价值属性,以公开促进财政体制的制度建设,坚定改革决心,凝聚改革智慧,努力构建体现中国特色、适应时代发展、满足民生需求、服务中国民族伟大复兴的现代财政体制。

【注释】

①张伦伦,詹浩勇,聂鹏.缩小地区间财力差异的理论审视:财政公平及效率意义[J]管理世界,2011(5).

②闫坤,马蔡琛.我国公共财政体系演进轨迹与总体方略[J]改革,2013(10).

③唐虹,丹尼尔·奎伯勒.瑞士财政平衡体制改革及其启示[J]经济社会体制比较,2014(1).

[1]谷成.基于财政均等化的政府间转移支付制度设计[J].财贸经济,2010(6):40-45.

[2]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[N].人民日报,2013-11-16.

[3]贾康.中国财政体制改革之后的分权问题[J].改革,2013,(2):5-10.

责任编校:邓小妮

Reflection on the Deepening the Reform of Fiscal System

LU Yu

(Guangxi School of Administration,Nanning,Guangxi,530021,China;China Agricultural University,Beijing,100193,China)

The fiscal systemis the fundamental systemtodeal with the financial relations between central and local governments,between governments and enterprises as well as governments and the public.In recent years,along with social and economic development,problems in the current fiscal system have been hindering comprehensive reforms being deepened.The author analyzes the current problems based on the inherent logic:concept is the foundation;value is the nature;systemis the guarantee.Thus the paper proposes that further reform of fiscal system in China should followthese ideas:ethical basis of the reform is to seek fairness;the value of fiscal income belongs to the public;fiscal system should be managed in an open way.

fairness;public;openness;fiscal systemreform

F812.2

A

2095-7955(2015)06-0041-05

2011年度国家社科基金青年项目《党的十六大以来中国特色社会主义政治实践与经济发展关系研究》(项目编号:11CKS005);

广西行政学院2013年度校(院)级课题一般项目《新时期财政体制改革研究》(项目编号:2013XSYJ08)。

2015-11-28

陆昱(1982—),广西行政学院院刊部编辑,讲师,中国农业大学人文与发展学院行政管理学专业博士研究生。主要研究方向:行政

管理学、编辑出版学。