基于生态足迹的平凉市可持续发展能力评价

韩 芬,王安民,王可壮,牟 极

(平凉市水土保持科学研究所,甘肃 平凉 744000)

平凉市地处陕、甘、宁三省(区)交汇处,是古“丝绸之路”必经重镇,是甘肃东部重要的区域性中心城市和承接中东部省区产业转移与开放开发的“东大门”。煤炭、石灰岩储量在甘肃省及周边地区有比较优势,自然生态良好,是国家农业部划定的全国苹果优势产区、甘肃主要的农林产品生产基地、西北重要的畜牧业基地和皮毛集散地,自然人文景观众多,是资源富集区,又是经济欠发达与生态环境脆弱区,存在诸多问题,突出表现在:水土流失问题尚未得到根本解决;泾河水质状况还没得到有效改善;节能降耗压力依然存在;环保基础设施建设普遍滞后;农村农业污染现象严重。为保护和改善生态环境,最终实现可持续发展,平凉市坚持经济发展与环境保护并重的方针,全面加强环境保护和生态建设,自2011年12月被授予“国家级生态示范区”的称号后,又积极创建国家级生态市,通过建设生态市,对我市依托煤炭、石油等能源资源优势,提高经济增长质量和效益,进一步加快小康、和谐、文明、生态平凉建设步伐,提升区域生态经济系统承载力和可持续发展能力,实现跨越式发展的同时兼顾环境的良性循环具有重要意义。建设生态市,首先要对该区域可持续发展能力作出准确、量化的评估。生态足迹方法是由加拿大生态学家Rees教授和Wackernagel博士于20世纪90年代初期提出并完善的一种度量区域可持续发展状态的方法,是基于生物量评价生态环境容量和可持续发展能力的最具代表性的量化综合指标。[1]万元GDP的生态足迹是衡量一个地区资源利用效率高低的标尺,生态经济系统发展能力是一个较好的预测产出的指标,生态足迹多样性是研究土地利用类型的分配公平度。[2]因此,笔者以平凉市2003—2012年的人均生态足迹为基础测算了平凉市近10年的万元GDP生态足迹、生态足迹多样性指数、生态经济系统发展能力,试图分析了平凉市的发展能力,以期为政府制定可持续发展的相关政策提供参考。

一、研究样地与研究方法

(一)研究区概况

平凉市位于甘肃省东部,介于北纬 34°54'~35°43',东经 107°45'~108°30'之间,全区共辖崆峒区、泾川县、灵台县、崇信县、华亭县、庄浪县和静宁县六县一区,总土地面积11 117.93 km2,2012年末总人口233.97万人,地区生产总值324.51亿元,农民人均纯收入4 215元。平凉市地形东西狭长,六盘山脉的关山纵贯本市中部,属黄河中游黄土高原丘陵沟壑区,地形主要为黄土塬、梁和川台沟壑,半干旱、半湿润大陆性气候,海拔在890~2 857米之间。年均气温9.2℃,降水量453.6毫米,森林覆盖率27.74%。光照充足,四季分明,气候宜人,生物资源丰富。[3]

(二)研究指标

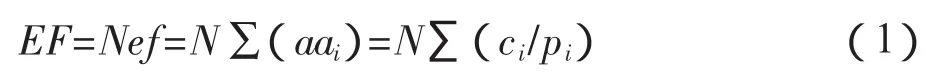

生态足迹用来计算在一定的人口和经济规模条件下,维持资源消费和废弃物消纳所必需的生物生产面积。生态足迹测量了人类的生存所必需的真实生物生产面积,将其同国家和区域范围所能提供的生物生产面积进行比较,就能为判断一个国家或区域的生产消费活动是否处于当地生态系统承载力范围内提供定量的依据。[4]生态足迹的计算公式:

式中:EF为研究区域的总的生态足迹(hm2);N为人口数;ef为人均生态足迹(hm2/人);aai为人均i种交易商品折算的生物生产面积;i为消费商品和投入的类型;ci为i种商品的人均消费量;pi为i种消费商品的平均生产能力。

本文以已计算的2003—2012年平凉市生态足迹为基础,结合生态足迹构成以及2003—2012年《平凉市统计年鉴》[5]的人口和经济统计数据,分别计算了平凉市近10年的万元GDP生态足迹、生态足迹多样性指数、生态经济系统发展能力的指标。

(1)万元GDP生态足迹表示在获取万元GDP时消耗的生态足迹,它反映在整个区域系统中,单位末端产出所耗费的各种资源折合成生态生产性土地的面积,即经济发展对土地资源利用效率的高低。万元GDP生态足迹越大,则表明该区域的资源利用率越低,反之越高。其公式如下:

式中:GDP表示该区域国内生产总值;EF为研究区域的总的生态足迹(hm2)。

(2)生态足迹多样性指数可用Shannon-Weaver公式[6]计算:

式中:H为生态足迹多样性指数;Pi为第i种土地类型的面积在总生态足迹中所占的比例。将生态足迹计算中得到的不同土地类型面积作为测算生态经济系统多样性的指标,意味着生态经济系统中生态足迹的分配越接近平等,给定系统组分的生态经济系统的多样性就越高。

(3)生态经济系统发展能力按Ulanowicz的发展能力公式[7]计算:

式中:C为发展能力;ef为国家或地区的人均生态足迹,Pi为第i种土地类型的面积在总生态足迹中所占的比例。

二、生态经济指标计算结果与分析

运用万元GDP生态足迹理论,从图1得出2003—2012年平凉市万元GDP生态足迹呈明显的下降趋势,从2003年的5.242 2 hm2/万元下降到了2012年的3.376 2 hm2/万元,由此可以看出,该市10年来的资源利用效益得到了显著提高,资源利用方式也在向集约化的方向转变,产业结构日趋合理,经济增长方式良性转变。同时从图中可以看出近两年万元GDP生态足迹有上升趋势,表明资源利用率提高的速度减小,并有降低趋势。说明平凉市在资源利用方面仍处于相对的粗放生产经营阶段,经济的发展主要依靠过度消耗自然资源来实现。

从图1可以看出,生态足迹多样性整体变化趋势平缓,波动范围为1.126 0~1.309 5,且近两年有下降趋势,这表明平凉市的经济发展是以牺牲生态多样性为代价的,本区的生态经济在各种类型的土地利用中分配不均衡,近年来的不平等状况没有得到改善,需要进一步调整和改善。

平凉市2003—2012年生态经济系统发展能力从2003年的2.253 5快速升到了2012年的5.272 8,反映出随着经济的发展,平凉市的生物生产面积利用率和资源利用率有所提高。

图1 平凉市2003—2012年生态系统发展评价指标和万元GDP足迹动态变化

三、结论与讨论

本文选取平凉市作为研究对象,对该市2003—2012年来的发展能力进行计量分析,研究结果显示:

万元GDP生态足迹的下降和生态经济系统发展能力上升,说明平凉市的资源利用效率不断提高;生态足迹多样性整体变化趋势平缓,近两年有下降趋势,加之万元GDP生态足迹近两年有上升趋势,表明资源利用率提高的速度减小,说明平凉市在资源利用方面仍处于相对的粗放生产经营阶段,平凉市的经济发展是以牺牲生态多样性为代价的,平凉市发展能力处于较低水平,经济发展模式是不可持续的。

平凉市2003—2012年人均生态足迹总体呈上升的趋势,且近两年增幅较大,人均生态承载力总体变化不大,生态赤字增加较快,化石能源地生态足迹最大,并且增长迅速,化石能源消费的生态足迹占总生态足迹的比重由2003年的30.35%增加到2012年的59.20%,说明区域经济发展对化石能源消耗强度较大是导致平凉市生态超载的主要原因。通过平凉市发展能力分析得出资源利用效率逐步提高,但是仍然不能改变生态赤字越来越严重的状况。故我们要转变过度依赖煤炭等不可再生资源,多利用可再生资源。正如陈伟市长所说“我们必须推动发展由依靠资源开采、初级加工向资源深度开发、深度加工转变,由煤电产业一枝独秀向多元发展转变,由粗放、低效、高耗能向集约、高效、低碳循环发展转变”。[8]

增加生态足迹多样性是增加发展能力的有效途径,同时生态足迹的多样性越高,万元GDP的生态足迹需求越小,资源利用的效益也越高。平凉市要想提升区域的可持续发展能力,就必须采取有效地措施来减缓生态足迹增加趋势,降低万元GDP生态足迹需求,增加生态足迹多样性,提高生产效率及资源利用效率,具体建议如下:(1)切实转变经济发展方式,调整能源和产业结构,提高低耗能的第三产业和高技术产业在国民经济中的比重,借助西北地区核心交通枢纽陕甘宁三省交汇区的特殊区位优势,大力发展现代物流业和打造东部商贸集散中心,进一步推进结构优化升级,发展循环经济,节能减排,提高能源利用效率;(2)制定好土地利用规划、主体功能区规划,切实保护耕地的数量和质量、合理保护林地、草地、水域等生态效益较高的土地,优化土地利用结构,增加土地类型利用的多样化,均等的利用各种不同类型的土地资源,加大生态建设,提升环境容量;(3)提倡科技创新,整合人才、技术、资本、管理等创新要素,提高生态足迹供给,节约集约利用各种资源,增加单位面积自然系统的生产率和提高资源利用效率;(4)控制人口数量和加强宣传教育,树立生态文明理念,培养和强化市民生态消费的观念意识和生态文明建设意识,调动群众参与生态文明建设的积极性;(5)加大投资和政策引导,抓住“西部大开发”、“一带一路”、“陇东能源化工基地建设”、“关中天水经济区建设”、“华夏文明传承创新区建设”、全省的“中心带动、两翼齐飞、组团发展、整体推进”区域发展战略以及我市“四三二一”发展战略等政策机遇,吸收先进的资金、技术,重点推进生态农业、生态工业和污染减排工程建设以及生态旅游业与生态文化建设。

[1]Wackernagel M,Rees W E.Our Ecological Footprint:Reducing Human Impact on the Earth[M].Gabriela Island:New Society Publishers,1996:61-83.

[2]徐中民,张志强,程国栋,等.中国1999年生态足迹计算与发展能力分析[J].应用生态学报,2003,14(2):280-285.

[3]平凉市统计局.平凉市统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2012.

[4]Hardi P,Barg S,Hodge T,et al.Measuring sustainable development:Review of current practice[R].Occasional paper number 17(IISD),1997:1-2,49-51.

[5]平凉市统计局.平凉市统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2003-2012.

[6]Shannon C E,Weaver W.The mathematical theory of communication[M].Urbana,IL:University of Illinos Press,1949.

[7]Ulanowicz R E.Growth and development.In:ecosystems phenomenology[M].New York:Springer-Verlag,1986.

[8]陈伟.加快转型跨越促进科学发展为建设小康平凉和谐平凉文明平凉生态平凉而奋斗——在中国共产党平凉市第三次代表大会上的报告[R].平凉市人民政府,2011-10-26.