宣纸人生

江 雪

宣纸人生

江 雪

一、“求己宅”的来历

2013年冬天,我第一次见郭秋林。他四十多岁,上身穿一件洗得发白的红底羊毛衫,下身穿一条牛仔裤,精干,洒脱,却没有一点儿“传统”艺术家的“范儿”。

每一位艺术家的成长,必然经历过冰冻三尺非一日之寒的艰苦磨砺。郭秋林也一样。

1967年7月,郭秋林出生于晋城泽州县一个军人家庭。因为家庭贫困,少年时期的郭秋林过早品尝了生活的艰辛。

1983年春,郭秋林的舅舅决定带着郭秋林到河南去学一门手艺。“秋林还太小,还只有十六岁啊。”母亲舍不得。“姐,他得有一门手艺,将来才能养活得了自己。”舅舅说,“与其在家受罪,不如出去试一试,让他闯一闯,说不定,能闯出一条路来。”

母亲无奈地长长叹了一口气,表示应允。昏暗的灯光下,母亲将几件衣物叠好放在了一个简易旅行袋里,又将几张零零毛毛的钱卷成一沓,包好,小心地放在了郭秋林衣服内侧的口袋里。

郭秋林背着简单的行囊离开家乡,来到了河南郑州,开始拜师学习装裱技法。求知若渴的郭秋林不仅专心琢磨装裱的技艺、潜心学习师傅技法,还利用业余时间到河南大学研习书法。

夏天的郑州,酷热异常。见别人穿凉鞋,郭秋林也想买一双,但学徒是没有工钱的,他不愿伸手向母亲要钱,更不愿跟别人借钱,于是,他干脆把胶鞋脱掉,光着脚站在地上裱画。

艰难困苦,玉汝于成。出师之后,郭秋林刻下了第一枚印章—求己宅。他在日记中写道:“钱,是自己挣来的,才花得有意思;不是自己挣的钱,一分不要!”

二、艰难起步

1989年,出师后的郭秋林回到山西晋城,到郊区高都派出所当了一名临时工。这其间,晋城市每次搞书画展活动,他都会积极参加,而且几乎每一次,都会载誉而归。在1990年晋城市举办的一次青年书法大赛中,他还获得了一等奖。

工作之余,他依旧常常揣摩着装裱技艺。当时的晋城市,还没有一家像样的装裱工艺作坊。有一次,一位同事费尽周折将自己的书画作品拿到省城太原去装裱,而装裱后的书画作品,因为不能折叠,面积又大,不得不花费大量财力往回运。这件事让郭秋林心里一动。他毅然辞去了派出所的工作,带着新婚的妻子张仙菊,决定“进军”晋城。

《春意》郭秋林/作王新江/摄

那一天是1991年农历九月十六。那个日子令郭秋林一生刻骨铭心。

夫妻二人带着他们全部的家当—两把椅子、一张写字台、一块面板、七张三合板(这是装裱工具)、一个桶、一张25块钱买来的铁床、一个搪瓷瓶和6块钱现金,在举目无亲的晋城市安下了家。

房子是租来的。那是一栋老式二层小楼。楼下房租40块钱,楼上房租20块钱。妻子张仙菊说:“咱就住楼上吧。上一下楼梯,一个月要省20块钱呢!”20块钱,创业初期的这对小夫妻不得不精打细算。

郭秋林有些难过。他握了握妻子的手,说:“仙菊,你放心,我保证,一切都会有的,会好起来的。”

夫妻同心,其利断金。从那一天起,夫妻二人挂起了装裱的招牌,开始四处接活了。

张仙菊无疑是一位不可多得的贤内助。从结婚那天起,她不但嫁给了郭秋林,还嫁给了他的艺术之梦。24岁的她,整天埋身在出租屋内,细心地琢磨着用怎样的款式才能更好地映衬那些书画作品。她没有机会缠磨着丈夫带自己去公园游玩、到商场购物、到林荫路上散步—人世间的卿卿我我、花前月下,都需要用金钱和时间来营造。

张仙菊的妹妹来城里看姐姐。夜晚来临时,郭秋林笑笑,将两张三合板铺在地上,找了一块砖头枕着,让出了唯一的铁床……

十年磨一剑。诚实的人品、精湛的手艺,爽朗的性情,使郭秋林的装裱店渐渐走出困境,并且在晋城装裱行业的名气越来越大。

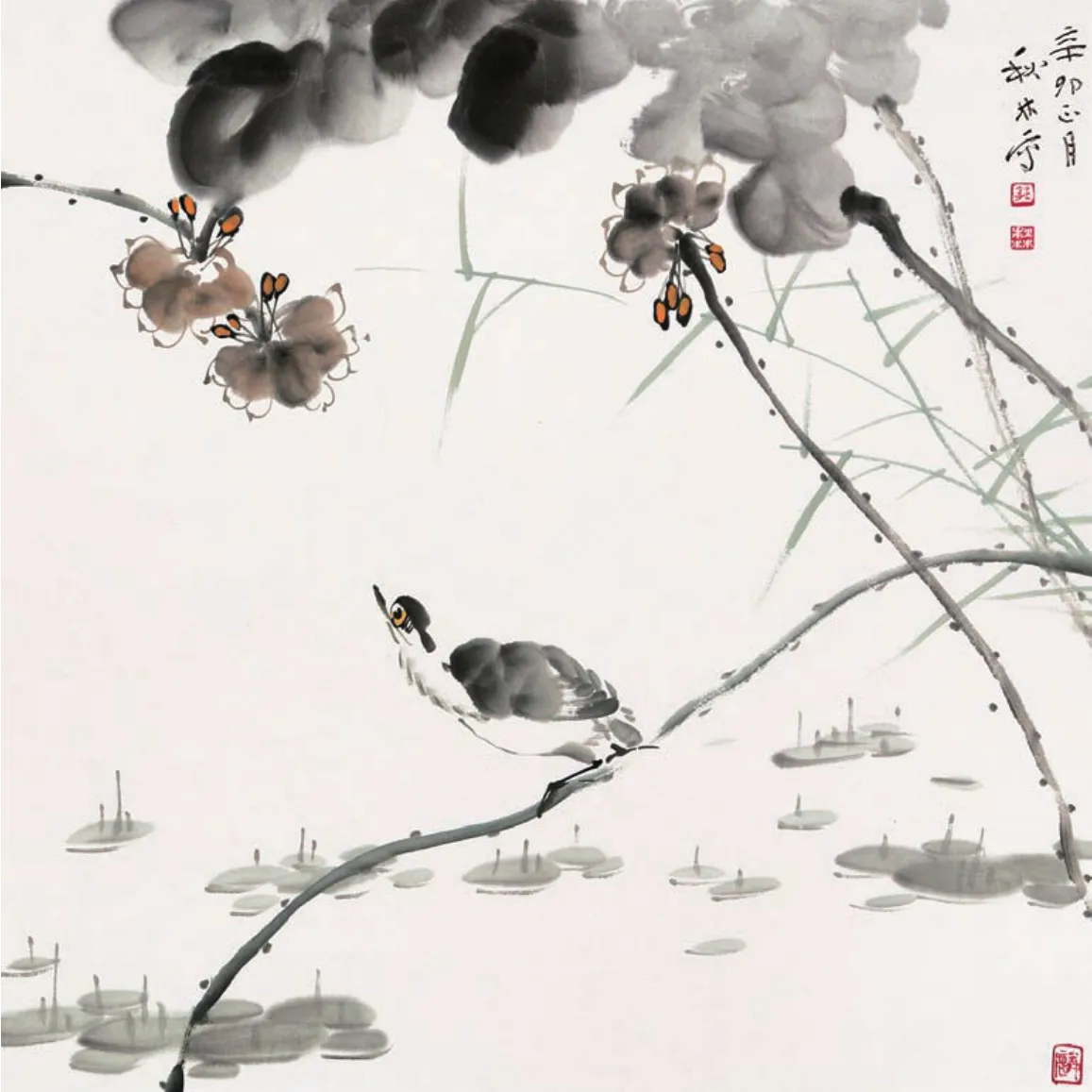

《荷塘》郭秋林/作王新江/摄

三、千门万户曈曈日

1992年春节前夕,在开封的街头,郭秋林看到一群人正围着一个七八岁的孩子,指指点点、品头论足。他凑过去,看到一个孩子正在写对联。字体虽然稚嫩,但孩子的手法却相当娴熟。再看孩子脚下,竟然踩着一个小板凳!小小年龄,就在街头摆起了书写春联的案子!这一幕深深触动了郭秋林。

为了唤起百姓对传统文化的记忆,回到晋城后,郭秋林也毅然走上了街头,开始免费为市民写春联。这一坚持,就是二十年。

每年,他都会把辛苦赚来的钱,毫不犹豫拿出来购置红宣纸和笔墨;每年,他写的对联数量都要达到三四万副,用掉墨汁十多桶。仅仅买红宣纸、墨汁,平均每年要花三四万元。而这些,都是他自费出资。

妻子盘点着可数的辛苦积攒下来的钱:儿子的学费、女儿的新衣、母亲的营养品……点完了,是一声悠长的叹息,夫妻两个,忙活一年,没有余钱购置一身新衣服。

“秋林,你天天上街写春联,外面冷,要不给你买一件好点的皮衣吧,御寒,也排场些。”仙菊跟郭秋林商量说。

写着对联的郭秋林抬起头,看了看仙菊,问:“怎么,钱不够?”菊仙点点头。“那给你买一件新衣服吧。人家过年都穿新衣服呢,我不能让我的媳妇穿旧衣服过年!”说完,郭秋林继续写。

“我去年买的那件羽绒服还能穿,不旧。是你,老在外面站着,冷,咱不能毁了身体。”仙菊试探着低声说,“要不,咱少买点纸墨,少写几副对联,留一些钱,给你买件衣服吧。”

“那不行,我就是不穿新衣服,也不能少写对联。”郭秋林停下笔,宽慰妻子说,“你这样想,咱的对联贴在大街小巷,那是多么荣耀的事。这比穿一件新衣服,要有成就得多呢!”

从白手起家,到今天“郭秋林”三个字走进晋城市的千家万户,郭秋林用自己最真挚的情感诠释了对书法的热爱。

2013年1月30日上午,我赶到晋城,走进了郭秋林的家。那天,郭秋林又上街写春联去了。在他的画室,我看到了一堆一堆已经裁剪好的红宣纸。张仙菊让我看她手机上的一条手机短信:丈六宣,5万9千元;丈二宣,4万6千8百元;八丈匹,1万3 千5百元;共计11万9千4百元。张仙菊解释说,这几年,家里条件好了,郭秋林每年买宣纸,不再像以前那样小打小闹,而是整车从厂家买,这样可以便宜些。而且,好的红宣纸,几年不褪色。百姓将这样的对联挂在门上,不用担心太阳将对联晒褪色,可以挂久些……

北京锦龙堂文化艺术传播中心经理马兆余这样评价郭秋林:他没图名也没图利,自己省吃俭用,为的就是发展地区文化……

四、千里觅师

艺术的世界,永远只有前进的方向,而没有终点。

为了学好装裱这门古老艺术,郭秋林曾拜著名装裱大师卢德骥为师,苦学数载;又北上京师求教于高进斗先生,集古铸新,艺兼众美, 大胆进行了探索。这使他的装裱技艺日臻成熟。十多年过去了,郭秋林形成了自己浓重浑厚、色彩丰富、沉稳典雅的装裱风格。他的作品有的苍茫酣劲,具有大江东去之势;有的细若春雨,袅娜如烟雨江南;有的师法传统,功夺古人而气象更新;有的妙出心源,激情澎湃涛声阵阵。

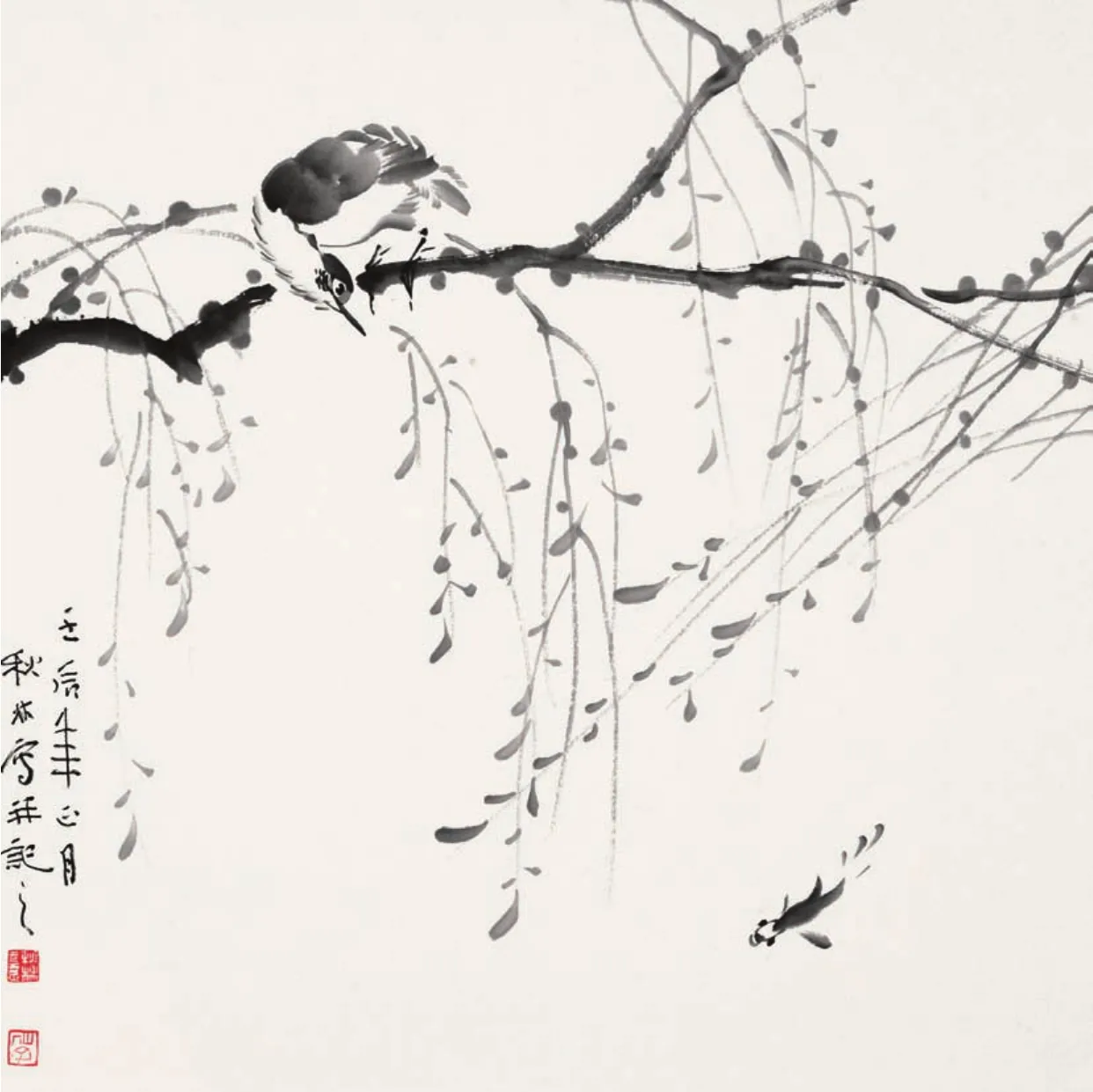

《杞菊延年》郭秋林/作王新江/摄

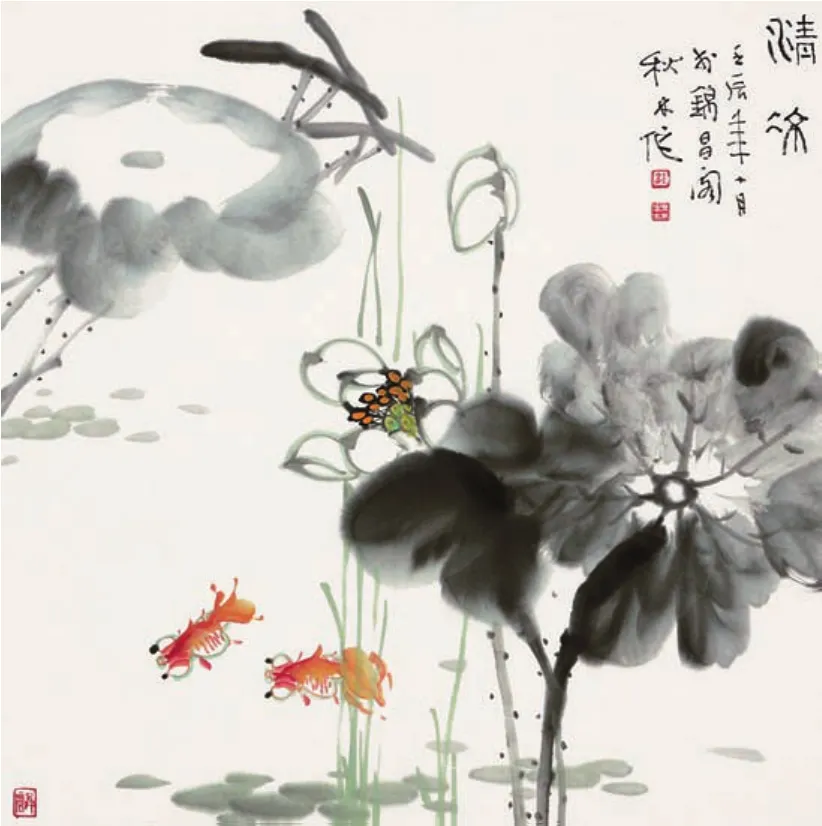

《清莲》郭秋林/作王新江/摄

他多次承担了国内大型书画展装裱工程,曾为当今书画名家启功、董寿平、陈大羽等装裱作品,还为香港著名书画收藏家、出版商石景宜先生装裱过百余幅名家巨匠书画作品,并为其揭裱修复过王荤的《山溪图》、石涛的《山水画》、郑板桥的《兰竹图》、徐悲鸿的《奔马图》等。而最让他难以忘怀的是,曾和全国著名装裱技师一起,参与抢救故宫博物院国家级书画的揭裱和修复工作,使得许多传世珍宝再现芳华。

1995年,郭秋林在广州“中国第一届书画装裱艺术展”中,荣获二等奖;千禧龙年“全国书画装裱款式设计大赛”全国唯一的两个金奖中,他一举夺得一枚设计金牌。

他的装裱风格深得旅美画家丁绍光先生的青睐和赞誉。丁绍光这样评价郭秋林:“郭秋林既重视传统,又不拘成法,大胆进行探索,不论从品式、用色,还是用料、用距,甚至选用轴头,都是根据作品风格、意境、调子等进行装裱设计。他装裱的作品中,真、隶、草、篆形式不一,风格多样。”郭秋林成为我国为数不多的国家一级装裱师,并获得了“华北第一装裱师”的美誉。

如果郭秋林仅仅满足于此,那他就不是郭秋林了。

可以这样说,装裱,不过是郭秋林的谋生之道,而他内心深爱的,是陪着他成长起来的书画!

《荷趣》郭秋林/作王新江/摄

站在一幅幅画作前,郭秋林静静地凝视。佛由心造,功到天成。他一直觉得自己的画作里少了点什么。在中国书法史上,有一篇被历代书法家公认为举世无双的“天下第一行书”,那就是王羲之的《兰亭序》。王羲之七岁学书法,先后从师于出身书法世家的卫夫人和叔父王,广采众长,冶于一炉,才创造出“天质自然,丰神盖代”的行书,被后人誉为“书圣”。而他独处晋城,犹如井底之蛙,妄自尊大,书法怎么得以长进呢?

在装裱书画作品的岁月里,郭秋林最喜欢的就是当代中国书画大家张旭光的作品了。为什么不拿自己的作品,恳请张旭光为之指点呢?这个想法让郭秋林激动不已。他迅速收拾了自己认为较好的几幅作品,装在行囊里,踏上了北上之路。

2011年10月6日,在秋林书画院开业仪式上,从北京赶到晋城参加秋林书画院开业的张旭光无限感慨:“郭秋林不是大款,但他默默为中国的书画做贡献,能办成这样大的事,令人感动,也让人感觉不可思议……”

五、青天丹心

以书画出道,赖装裱成名的郭秋林,他的梦想远远不是仅仅成为一名书法家、装裱艺术家!他的画笔桶里,油彩一日一日多了起来。 他开始了新领域的攀登—画水彩画!

虽说书画同源,但传统的中国画,经过漫长历史的熔冶,形成了一套特有的表现程式。它是古往今来无数画家师法造化,并以自我审美理想意趣加以熔铸而成。这为中国民族所特有,因而具有鲜明强烈的民族色彩。郭秋林从选择临摹范本开始,认真体察古人今人的用心,博览古今中外大量名家名作,学识触及到了美学和美术史,扎扎实实自学了五个春秋后,终于如愿走进了中国水彩画的世界!

我们也不得不承认,在装裱世界里,耳濡目染了许多年书画作品的郭秋林,的确是一个艺术天才!有的人,喜欢绘画,但终其一生,不得项背;有的人,无需高人指点,却可在苦心钻研之后,幸运地打开阿里巴巴之门!

苦心人,天不负。郭秋林创作的巨幅水彩画《十万佳花入梦来》入选中国美协纪念辛亥革命花鸟画精品展,受到美术界的高度关注。在山西省内举办的书画作品比赛中,他曾获山西省第四届群星奖,纪念山西日报创刊50周年美术作品二等奖等。

郭秋林擅长画荷花、秋菊、梅花、清竹,尤喜牡丹。在他的画中,花鸟鱼石,活灵活现、枝叶芊蔓、惟妙惟肖、芳香四溢。他的作品大气磅礴中蕴含着自然灵秀,温婉秀色又尽透豪爽之风。画中没有人物,阅来却仿佛人已然入画,心已然入画境。情景交融,物我相通,若无生活体验之发现和对自然美景之心灵顿悟,难以达到。

这时候的郭秋林,忽然有了一个想法,他要创作一幅巨作,参加人民大会堂的入选竞赛。但画什么呢?郭秋林想到了被誉为中国国花的牡丹。

中华大地,国泰民安;三十年改革,神州迎来了和谐盛世。牡丹象征吉祥、富贵,象征着中华的团圆……想到这里,他在家里铺开了一张3.6米的巨大宣纸……郭秋林完全沉浸于画作的创作中。家里没有如此之大的画案,他就把画作铺在地上;担心弄脏了画纸,他就赤脚行走在地上……笔毫在纸面上运行,浓、艳、淡、雅、轻、重、粗、细、竖、横、正、侧、顺、逆……夜幕降临、旭日东升、衣不解带、食不甘味……郭秋林完全与画作融为了一体。

北方的四月,春寒料峭。水磨石地板,将北方的春寒再一次带给了郭秋林肉质的凡身。但他没有停歇。他兴奋着、快乐着、动情着。毛笔带过的地方,一朵朵硕大而艳丽的牡丹犹抱琵琶半遮面地开放出了国色天香……当郭秋林将最后一笔色彩涂在画作上时,他虚脱了。那一夜,他发起了高烧……第二天,他来到医院,请求医生为他注射增加免疫力的针剂。医生也不记得,他有多少次来到医院,这样请求给他打针了。

采访中,郭秋林将衣服高高挽起:胸部6针、背部10针、腿部13针、面部4针……针扎的疼痛与艺术的愉悦,如恶魔与天使一般,交织纠缠在郭秋林的身体和精神中。这是每一个艺术家的悲哀。艺术的背后,潜藏着许多我们看不到想不到的生命艰辛。

《兰香》郭秋林/作王新江/摄

《国色天香》郭秋林/作王新江/摄

他确实还不能停歇。古语说“三分字画七分裱”,精致的装裱工艺不仅可以使字画得到更好的保护,同时也能起到烘托字画、突出神韵的作用。接下来,郭秋林开始一道工序一道工序亲自装裱起来……

2012年5月,喜讯传来,他的巨画(4.4 米×1.8米)《富贵祥和春意浓》通过了重重选拔,被人民大会堂永久收藏!

2014年,占地100亩的秋林美术馆审批手续落实。让志同道合的艺术家走到一起,切磋技艺,郭秋林又一个心愿完成。

临别,我问他还有什么心愿,他笑着回答:“美美睡一觉!”接着,他又感慨道:“人的一生是有限的,刨去老不懂事,少不更事,真正能干一番事业的时间并不长。所以,我想在有生之年,好好干,干成点事!”我笑了:“看起来,你还是无法美美睡一觉了。”

郭秋林也笑了起来……

郭秋林简介:

1967年7月生于山西晋城泽州。中国书法家协会会员,中国书画装裱学术委员会会员,山西省书法家协会理事,山西省青年书法家协会理事,晋城市政协常委,政协书画院副院长,晋城市书法家协会副主席,城区文联副主席,城区书协主席。