意识与无意识:双流视觉理论

意识与无意识:双流视觉理论

李恒威,龚书

(浙江大学 哲学系/语言与认知研究中心,浙江 杭州310028)

摘要:人的心智生活既包括有意识体验也包括各种类型的无意识和非意识的过程。意识研究的方法之一就是在病理学观察中比较特定脑损伤患者身上呈现出的令人瞩目的意识事件与无意识事件的对比。由于敏锐地观察到视觉皮层受损患者DF身上的有意识表现与无意识表现之间令人惊异对比的重要价值,古德尔和米尔纳随后对DF进行了系统而严格的跟踪研究。在《行动中的视觉脑》和《看不见的视觉》这两本著作中,古德尔和米尔纳在传统视觉神经理论基础上提出了一个视觉加工的双流理论,他们认为视觉系统中存在两个视觉信息的加工和利用的通道:一个是知觉视觉,一个是行动视觉,前者通常会造成有意识的视觉体验,而后者能引导行为但通常是无意识的。这个理论为我们在现象学、行为和神经层面理解视觉的意识与无意识的根本差异,以及它们各自的活动特点和如何分工合作提供了一个极为有益的理论参考。

关键词:意识;无意识;背侧流;腹侧流;知觉视觉;行动视觉

收稿日期:*2015-04-03

作者简介:李恒威(1971-),男,湖南宁乡人,浙江大学哲学系/语言与认知研究中心教授,哲学博士;龚书(1977-),男,重庆人,浙江大学哲学系/语言与认知研究中心硕士研究生。

基金项目:国家社科规划

中图分类号:B505文献标识码:A

一、引言

越来越多的科学证据强有力地表明,人的心智生活既包括有意识体验也包括各种类型的无意识过程。有意识体验的基本特征是觉知(being aware),觉知是一种第一人称现象,在言语思维正常的人身上,它往往是可报告的;相应地,如果一个心智过程没有可报告的觉知,那么这个心智过程就是无意识的,这个定义涵盖所有可能类型和层次的无意识过程。詹姆斯(W James)在《心理学原理》中曾提出,研究意识的方法就是将具有可比性的意识事件与无意识事件进行对比。①巴尔斯(B J Baars)在《意识的认知理论》中更加系统地阐述了意识研究中“对比分析”方法的基本价值。②在意识科学中,它是我们探测意识神经机制的一个重要窗口。

由于敏锐地观察到视觉皮层受损患者DF身上的有意识表现与无意识表现之间令人惊异对比的重要价值,古德尔(M A Goodale)和米尔纳(A D Milner)随后对DF进行了系统而严格的跟踪研究。通过这些研究,古德尔和米尔纳在传统视觉神经理论基础上,提出了视觉系统中存在两个视觉信息的加工和利用的通道:一个是知觉视觉(vision for perception),一个是行动视觉(vision for action),前者通常会造成有意识的视觉体验,而后者能引导行为但通常是无意识的——这就是所谓的“双流理论”。③古德尔和米尔纳在《行动中的视觉脑》和《看不见的视觉》两本重要著作中,详细阐述了支持他们的理论的证据,为我们在现象学、行为和神经层面理解视觉的意识与无意识的根本差异,以及它们各自的活动特点和它们如何分工合作提供了一个极为有益的理论参考。

二、患者DF的奇特表现

古德尔和米尔纳的视觉系统的双流理论是从观察和研究一位视觉皮层受损的患者DF (Dee Fletcher)开始的。因为一次一氧化碳中毒,DF的视觉皮层受到损伤从而导致视觉受损。DF的视觉受损后,我们可以在她身上看见一系列奇特的表现,既有体验报告层面的,也有行为层面的。

最初,医生诊断她是“皮层失明”,④因为她既能说话也能明白别人说话的意思,但却什么也看不见。但之后几天,她渐渐恢复了一些有意识的视觉,如对颜色的视觉体验,她可以分辨出病床旁花瓶里花的颜色、窗外天空的颜色、人们着装的颜色。这表明,她不是完全的皮层失明。

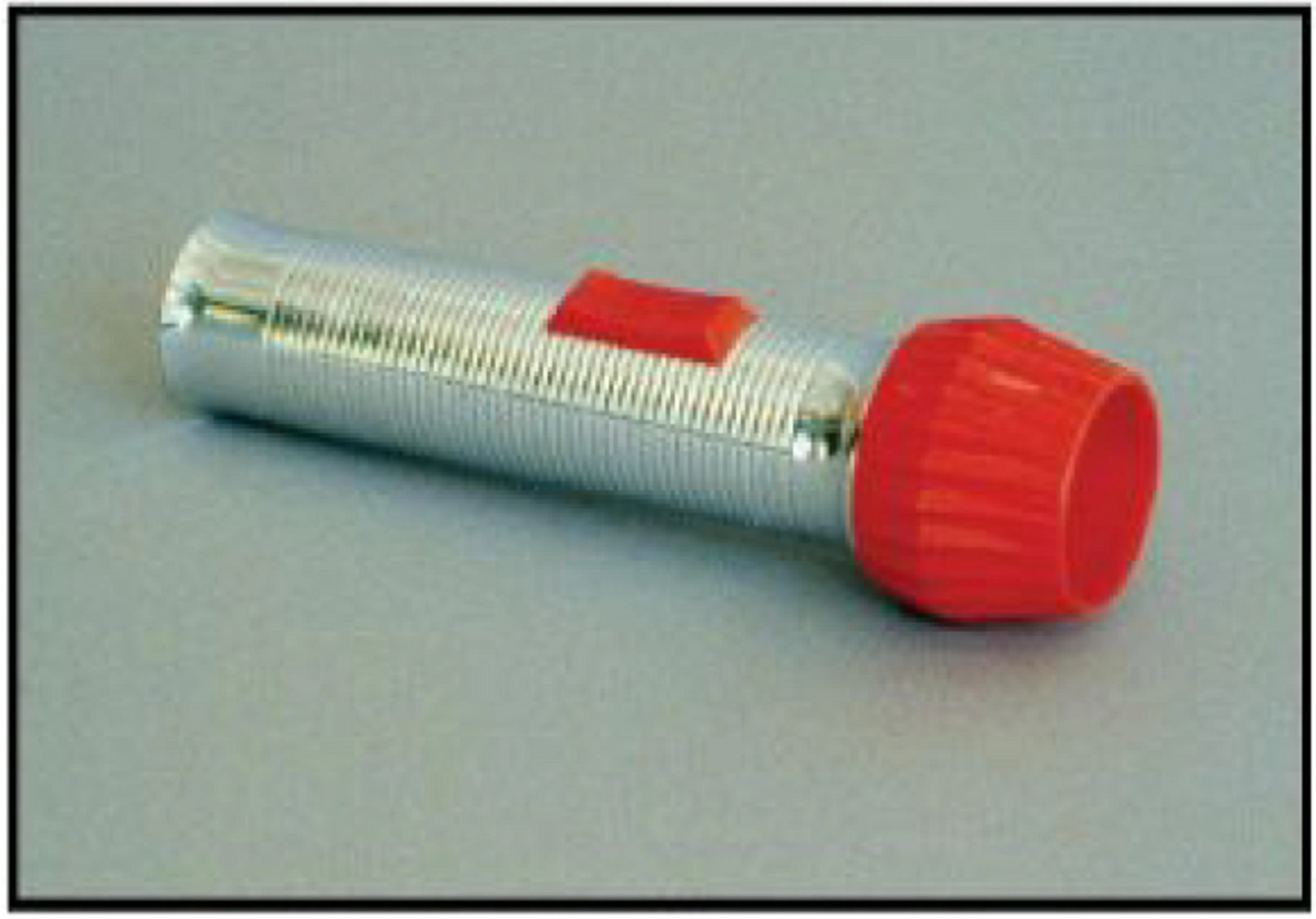

图1

当把这只便宜的手电筒放在DF面前时,她说,“它是由铝制成的。它上面有红色塑料。它是某种餐具吗?”她猜测它是某种餐具,这可能是因为许多铝制工具是由金属和塑料制成的。只要把这个手电筒放在她手上,DF马上能确切地知道它是什么。“哦,它是一个电筒啊!”她说。[1]14

接着,在与她有过接触的人的叙述中,她有这样一些表现:(1)当她母亲走进病房时,尽管她认不出她母亲,却能立刻听出她的声音;(2)在谈话过程中,她可以记起所有过往的事情,并能如往常一样谈论自如;(3)当她拿起一样东西并用触觉去摸索它时,她可以毫不迟疑地说出那是什么东西;(4)她能看清她母亲手背上细细的绒毛,但她却辨认不出她母亲的作为整体的手的形状。

除了在日常生活中人们在DF身上观察到的这些奇特表现外,古德尔和米尔纳又对DF进行了一系列的实验观察。这些严格设计的实验揭示出DF具有如下表现:

◆她可以看到物体的颜色、材质、某些精细的细节,但她辨认不出物体的形状和轮廓,也就是说她无法仅仅通过形状来识别物体以及判定物体的功能(参见图1)。DF甚至在把物体从其背景里区分出来也有问题。例如,她会说各个物体好像“彼此跑进了对方里面”,颜色近似的相邻物体在她看来就好像是一个东西,相反地,有时候她却会把一个物体不同颜色的两部分看成是两个物体。此外,她也看不出“运动着的形状”——即背景的点是静止的,而构成这个形状的点则是运动的。

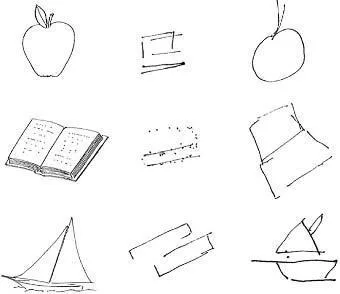

◆她无法临摹日常物品的几何形状,但却能凭着记忆画出来(参见图2)。在DF的想象的和梦的世界中,DF能够形成并恰当地操作心智意象(mental image),也就是说她的视觉想象力几乎是完好的。例如,现在让你在想象中将大写字母D旋转成平面朝下,并将它放到大写字母V上面,然后问你这看起来像什么。你会说像蛋筒冰激凌。对此,DF也能作出恰当的回答。此外,DF经常报告说,在梦里她的视觉世界与出事之前梦里的内容一样丰富。

图例 临摹 凭记忆画

图2

图2中左列三个图形DF全都认不出。实际上,正如中间那列表明的,她临摹的图形甚至无法辨别。当她试图临摹那本书时,DF倒是从原图片中提取了一些元素,例如那些代表文本的小点点,但就整体而言她的摹本画得很差。毕竟她对于自己在临摹什么一无所知。DF之所以不能临摹图形不是由于她不能控制自己的手指,也不是因为当她在纸上移动铅笔时不能控制手的运动。因为有一次,当我们让她凭记忆画一个(比如)苹果时,她画出的东西应该还过得去,如右列所示。DF能做到这点是因为她还有对诸如苹果这些物品看起来像什么的记忆。可是稍后把她自己凭着记忆画的图片拿给她看时,她并不知道那是些什么。[1]27-28

◆她看不出物体的形状和朝向。例如,她不知道我们手上拿着的黄色铅笔是水平的还是竖直的,但她可以准确地拿到面前的铅笔。[1]15

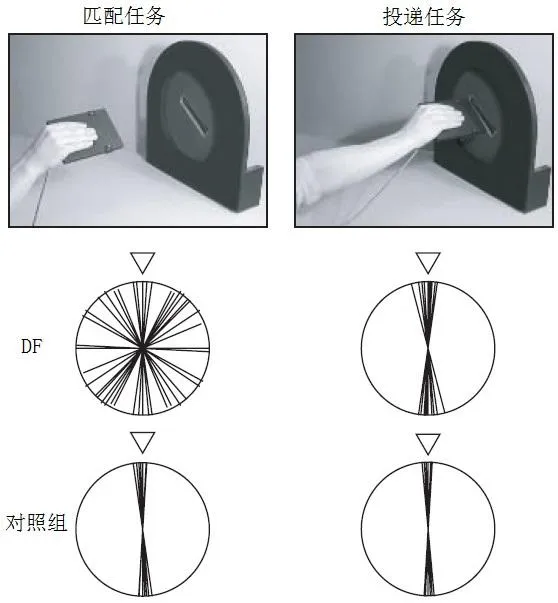

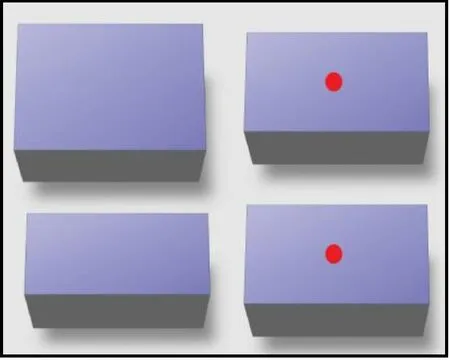

◆她不知道信箱插槽的方向,却可以准确地将卡片从插槽投进去(参见图3)。

图3

配对和投递任务。DF面前是一个垂直放置的展示牌,中间有一道可以向不同方向转动的插槽。在“配对”任务中,要求她转动手上拿的卡片,以便它的方向与插槽的方向匹配,但手不要伸向展示牌。在“投递”任务中,要求她将手伸出去并把卡片投进插槽里。正如图片下的图解所表明的,DF在完成投递任务时没有任何问题,但在配对任务中的表现似乎是随机的。当然,对照组中的健康被试在两个任务中都没有任何问题。[1]30

◆她认不出形状,仍然可以根据物体大小调节握径。[1]32-33

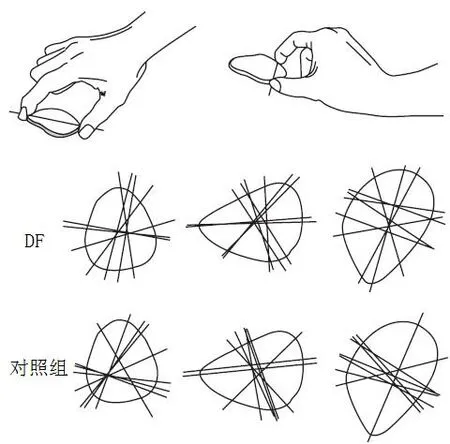

◆对于规则的和不规则形状的物体,说不出形状的DF也仍然可以准确地选取正确的握点(参见图4)。“当她伸出手去捡起每个布莱克(Blake)形状时,在这个过程中他会精细地调节食指和拇指的位置,以便在物体边缘的稳定握点处抓取这个物体。就像视觉正常的人一样,她会在每个物体呈现给她的第一次就选择出稳定的握点。可是毋庸置疑的是,当让她说出这些成对的平滑物体是相似的还是不同的时候,她就会完全不知所措。”[1]40

◆在跨越障碍的测试中,尽管她完全说不出每个障碍物的高度和宽度,但她能与健康被试一样灵巧地越过每个高度不同的障碍物。[11]

图4

布莱克形状。图4的顶部表示对不规则形状的一个稳定抓取和一个不稳定抓取。对这种形状而言,正确抓取时,食指与拇指的连线应该穿过该形状的中心,并且食指和拇指要置于该形状边沿的两个稳定点上。DF能像对照组的被试一样很好地抓取布雷克形状。[1]40

根据上面的日常观察和实验检验,古德尔和米尔纳得出这样两个结论:(1)DF患有严重的“视觉形状失认症”,即DF可以识别物体的颜色、纹理,但是说不出其形状和朝向,无法依据形状来有意识地报告对物体的识别;(2)DF虽然没有相关形状和朝向的有意识的视觉体验,但她能运用形状和朝向的视觉信息完成相关的动作,她似乎有着良好的无意识视觉能力。古德尔和米尔纳写道:“在DF身上发生的最令人惊异的事情是,她能够使用物体的诸如朝向、大小和形状的视觉属性来引导一系列娴熟的动作——尽管她没有有意识地觉知到这些完全一样的视觉属性。”[1]43

根据对DF的研究,古德尔和米尔纳推断,存在两类视觉过程或视觉系统:一类是建构有意识的视觉知觉,他们称之为“知觉视觉”;另一类是对行动进行无意识的引导和控制,他们称之为“行动视觉”。因此,古德尔和米尔纳认为,一氧化碳中毒事件肯定“深刻地影响了她[DF]的知觉视觉,但行动视觉基本没有受损”。[1]28

三、双流理论

如果说古德尔和米尔纳推断的双视觉系统是正确的,那么就有可能存在与DF状况相反的患者,即他或她的知觉视觉系统是好的,但行动视觉系统却受到了损害。古德尔和米尔纳发现确实存在这样的患者——他们的状况被称之为“视觉共济失调”(optic ataxia)。1909年,匈牙利神经学家巴林特(R Bálint)首次记录了一个有此类问题的患者。脑解剖和脑成像表明这类患者的脑受损部位与DF的正好相反,他们是大脑两侧的顶叶区受损;他们的体验报告和行为表现也与DF正好相反。视觉共济失调患者在引导行动朝空间中的视觉目标时存在问题,他们在以物体尺寸和方向为重要因素的视觉运动任务中也有麻烦,但是当要求他们根据物体的尺寸、方向和相对位置来有意识地报告他们分辨出的物体时,他们完成得相当好。显然,视觉共济失调患者没有视觉失认症,可以识别物体和人,也可以阅读,他们的问题出在动作上。例如,一个叫安妮(Anne)的患者,在抓取测试中,她的抓握比例很差,但能够用食指和拇指示意这些物体的大小;另一个叫露丝(Ruth)的患者也能识别物体,但临摹时动作很不协调,而且在抓取不规则形状时的表现很差。这些病人的表现都与DF刚好相反,也就是说他们能建构关于目标物体的完整视觉体验,但却无法基于相应的视觉信息和视觉体验来控制其行动。

图例 临摹

图5

与DF不同,露丝·威克斯( Ruth Vickers)可以毫无困难地识别和命名左边的图样。即使要求她临摹它们(右图),她也能捕捉住这些图样的许多特征。但是当她临摹时,她在运动协调方面却存在困难。[1]56

视觉形状失认症和视觉共济失调症表明,存在两种加工和利用视觉信息的方式,它们是相对分离的。根据这个相对分离性,古德尔和米尔纳推断,在脑中存在两个不同的准独立的系统(也被称为“模块”),它们形成两个视觉信息的加工和利用通道,从而在体验报告和行为层面也存在两个相对分离的表现——知觉视觉和行动视觉。古德尔和米尔纳认为,人类在进化中形成的不是一个可以同时完成视觉体验和视觉行动的通用目的的视觉系统,而是选择了两个分离的视觉系统,因为一个单一的通用目的的视觉系统根本无法解释出现在DF和露丝身上的这两种相反的状况。[1]59古德尔和米尔纳将他们的主张称为双流理论。

我们现在来看看这个理论来自演化生物学的假定和证据,以及和神经科学的证据。

演化生物学的假定和证据。在解释生物的行为或智力的模式时,一个最根本的考虑是它们如何有助于生物的生存和繁殖——这是演化生物学的基本假定,也是演化生物学分析生物演化的基础。

“对于绝大多数人来说,视觉是我们最显著的感官。我们不仅对视网膜上的光刺激模式做出反应,我们还体验它们。”[1]62尽管有意识的视觉体验让我们获得了关于外部实在的丰富知识,但在演化的整个进程中相对于基于视觉刺激的反应方面而言,基于视觉刺激的体验方面是一个后来者。为什么基于视觉刺激的体验(即知觉视觉)在演化上要晚于基于视觉刺激的反应(即行动视觉)呢?古德尔和米尔纳认为要回答这个问题,我们必须转向演化生物学。演化生物学的观点直截了当:视觉的演化最终必须服务于生物的适应性——改善它们的生存和繁殖。

自然选择(即群体中个体的生存率差别)最终取决于动物用它们的视觉做了什么,而不是它们体验到什么。因此,情况肯定始终是这样的:在演化时间的史前时代,视觉最初是作为一种引导有机体行为的方式出现的。正是我们祖先行为的实际效力塑造了我们的眼睛和脑的演化方式。选择压力从来不是针对内部“电影”(picture shows),它只针对在服务外部行动时视觉能够做什么。这并不是说视觉思维、视觉知识以及视觉体验不会通过自然选择而出现。但是视觉体验可能发生的惟一方式就是,这些心智过程能为行为带来的利益。[1]63

像眼虫(Euglena)这样以光作为能源的单细胞生物,它会根据在水底世界遇到的光亮程度的不同来改变游泳方式。 这种行为使眼虫会呆在光线充足的环境中。 然而,尽管眼虫这种行为由光线来控制,但没有人会真的认为眼虫“看见”光线或者它有某种关于外部世界的内在模型。理解这种行为的简明方式是,它是一种简单的反射,这个反射将光照强度转译为游动速率和方向的变化。当然,这种机制尽管是由光线激活的,但它远没有多细胞生物的视觉系统复杂。但是即使在像脊椎动物那样复杂的生物中,视觉的许多方面也完全可以被理解为运动控制系统,而与知觉体验或外部世界的任何通用目的的表征无关。[1]62

神经科学家英格尔(D Ingle)的研究表明,在青蛙和蟾蜍的脑中至少存在五套不同的视觉运动模块,它们各自负责不同类型的视觉引导的行为,并且每个都有独立的输入和输出路径。尽管这些不同模块的输出必须协调,但它们绝不是因为青蛙脑内某处存在一个统一引导行为的单一视觉表征。古德尔和米尔纳认为,对青蛙以及其他动物视觉系统的研究驳倒一个长久存在的普遍假设:所有行为都是由一个单一的通用目的的表征来引导和控制的;相反,在表征视觉(知觉视觉)之外,视觉系统包含了由一些相对独立的视觉运动模块共同构成的集群。

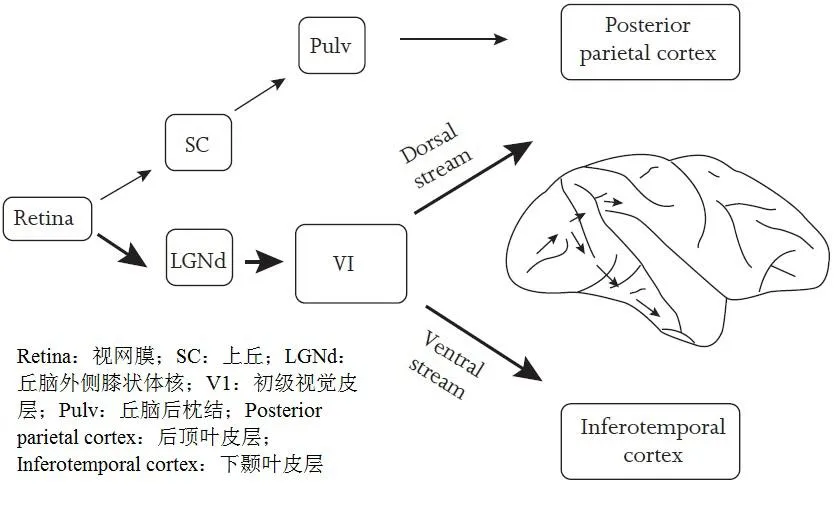

神经科学证据。1982年,昂格莱德(L Ungerleider)和米什金(M Mishkin)在其合著的《两个皮层视觉系统》(TwoCorticalVisualSystems)[1]549-586一文中,总结了来自猴子的大量实验研究的证据。猴子的视觉大脑和视觉能力与人类非常相似。来自眼睛的刺激信号首先达到大脑皮层上的初级视觉区(V1),随后信号沿着皮层内两个完全分离的通道——背侧视觉通道和腹侧视觉通道——向前继续传递,前者终结于后顶叶皮层,后者终结于下颞叶皮层(见图6)。这两条通路现在被称为视觉处理过程的背侧流(dorsal stream)和腹侧流(ventral stream)。

图6

昂格莱德和米什金最初提出的灵长类动物大脑皮层中的两个视觉加工流的模型示意图。所示为恒河猴的脑。腹侧流从初级视觉皮层V1处接收它的大部分视觉输入,而V1则从丘脑的外侧膝状体核(LGNd)处接收它的输入。背侧流也从V1处接收输入,但是它通过丘脑后枕结(Pulv)又额外从上丘(SC)处获得大量的输入。[1]73

在他们的实验中,背侧流遭到破坏的猴子可以区分不同的视觉图案和方向不同的线条,但不能从狭槽中弄出食物。这些问题与露丝和安娜身上的问题很相似。即背侧流受损的猴子表现出的问题主要体现在动作视觉上,而不是在知觉视觉上。腹侧流受损的猴子完全没有任何视觉运动问题,却无法识别熟悉的物体,在学习分辨新物体方面也有困难,这与DF很相似。

此外,20世纪60-70年代早期的神经元的微电极研究表明,两个侧流上的神经元以非常不同的方式对视觉世界进行编码。V1区的神经元对简单的线条和方向就会有反应,腹侧流上的神经元对特定的图案才有激活反应,而背侧流上的神经元则只在主体确实做出某个动作反应时才激活。“腹侧流的绝大多数神经元有一个共同点,即除非猴子不仅看见一个物体而且还以某种方式对它做出反应时,它们才激活。”[1]80可见背侧流和腹侧流在我们的视觉生活中执行着不同的功能。在视觉处理过程中,腹侧流会把视觉信号转化为相应的知觉体验,而背侧流则把视觉信号转译为行动反应。

四、 背侧流与腹侧流的区别

从演化生物学的角度看,(在动物界普遍存在的)行动视觉和(在人类身上获得显著发展的)知觉视觉在有机体的适应性生活中服务于不同的目的,满足不同的要求,因此作为其实现的相应的背侧流和腹侧流的工作方式也肯定不同。

我们先来看知觉视觉与行动视觉的最一般区别:

视知觉是让我们理解外部世界,并且以某种形式创造出外部世界的表征,而这些表征可“存档”以备未来之用。与此相反,运动动作的控制——从捡起一小片食物到向逃逸的羚羊投掷矛枪——要求关于目标物体的实际尺寸、位置和运动的精确信息。这些信息必须以真实世界的绝对度量来编码。换言之,它必须根据物体的实际距离和尺寸进行编码。此外,这些信息必须能在行动做出的那一瞬间就获得。[1]131

我们根据古德尔和米尔纳的实验研究和分析,概括出背侧流(行动视觉)和腹侧流(知觉视觉)的更一般特点(参见表1)。

表1 背侧流与腹侧流的工作机制及特点

当我们感知某一物体的尺寸、位置、方向和几何结构时,我们总是相对于我们正在注视的场景中的其他物体来建构这个物体的表征。毕竟,知觉视觉的目的是建构真实外部世界的一个有用的内部模型或表征,因此知觉视觉采取的是一个基于场景的参照系(scene-based frame of reference)。与知觉视觉相反,当我们伸出手去抓取这个物体时,我们的脑必须在视觉信息上关注物体相对于我的绝对度量——物体的实际尺寸、方向、位置、速度等。因此行动视觉采取的是一个基于自我或自我中心的参照系(egocentric frames of reference)。知觉视觉的度量是相对的,行动视觉的度量是绝对的。知觉视觉的度量是相对的——“这个事实解释了为什么我们能够毫无困难地观看电视,因为在电视这个媒体中根本没有绝对度量”。[1]131

针对背侧流和腹侧流的一系列时间尺度的实验表明,“背侧流(行动视觉)以实时的方式运作,并且它存储所需的视觉运动坐标的时间非常短暂——最多几百毫秒。这种做法似乎是‘要么利用它,要么丢掉它’。另一方面,腹侧流(知觉视觉)则被设计成在更长的时间尺度上运作。例如,当我们遇到某个人时,我们能记住他或她的脸(尽管并不总能记住他或她的名字)几天,几个月,甚至几年。这个时间尺度上的差别反应了这两个视觉流被设计用于完成不同的工作”。[1]141例如,在一个抓取实验中,抓取一个我们实际看到的物体要利用背侧流上的自动视觉运动系统,然而无实物抓取要求我们提取对刚才所见之物的有意识的视觉记忆——一个由腹侧流所建构的记忆。当DF不能及时地使用物体的视觉信息时,她根本无法完成无实物抓取动作,因为她对目标物体没有相关的知觉体验,也就没有可供的储存于记忆中的信息。相反,在无实物抓取中,如果在那些背侧流受损的病人在发起抓取动作前插入一个延迟,他们的表现却有明显改善,因为,他们对于这个世界的知觉是相对完好的,延迟可以唤起他们对于目标物的知觉记忆从而规划动作。

关于背侧流(行动视觉)与腹侧流(知觉视觉)工作方式的一个非常有趣的差别是它们在视觉错觉中的不同表现。当看到一个人比一栋房子还高出许多时,我们会认为这个人一定是一个巨人,因为基于早前人与房子的知觉表征的典型对比,脑“知道”房子总是比人大。因此尺寸对比本质上反应了知觉视觉的基于场景的参照系。在一个视觉错觉试验中(参见图8),实验者首先诱发被试产生一个“尺寸对比错觉”,然后再让被试伸手抓取此木块,他们发现无论哪个伴随木块与之成对出现,被试都把手张到相同的程度。也就是说,动作不会受到视觉错觉的影响;在抓取物体时,被试只使用以自我为中心的参照系。然而如果在抓取动作之前插入一个延迟,那么被试的抓取表现就会受到显著影响,因为我们知道背侧流的行动视觉是实时运作的,当插入延迟后,延迟中断了实时的行动视觉,被试的抓取调节只能转而依靠腹侧流的知觉记忆,因此受到了视觉错觉的影响。

图7

当你注视一个伴随了更大木块的“目标”木块时,它看起来要比伴随了更小木块的“目标”木块要小一点。然而,当你伸手去抓取这个木块时,你的手在抓取过程中张开的尺度会与目标木块的实际尺寸比配,而不管伴随木块的尺寸是多大。简言之,知觉受对比尺寸的影响,但行动的视觉控制则不会受这种视觉错觉的影响。[1]146

背侧流利用我们有两只眼睛这一优势进行计算,因为物体在视网膜上的成像有一个确定的尺寸,大脑利用简单的三角法就能计算出它的实际尺寸。这种计算不依赖于任何具体场景的细节,也无需腹侧流的介入,其结果精确可靠。而腹侧流在建构视觉世界时,为了能在不同场景中识别物体,则只储存它们的同一性模式,这也被称为知觉的恒常性。在知觉体验里,我们“见到什么”是由我们“已经知道什么”来决定的——这反应了知觉视觉的“自上而下”的加工方面。本质上,在日常生活中,我们丰富的视觉体验和视觉运动既依赖于已经存储的物体的表征(自上而下),也依赖于该物体作为当下刺激物提供的视觉输入(自下而上)。

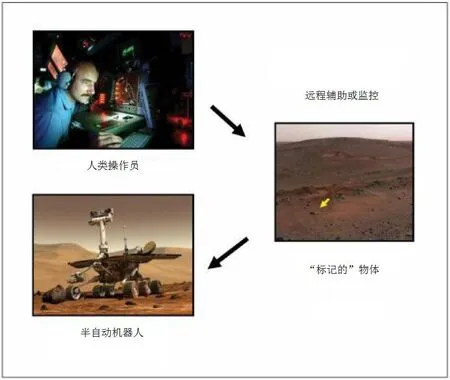

五、 背侧流与腹侧流的协作

我们已经知道背侧流和腹侧流的运作方式不同,服务的目的也不同,但是这两个系统之间存在复杂而无缝的互动和协作。这两个迥异的视觉信息加工和利用系统是如何协同工作的呢?古德尔和米尔纳用“远程协助系统”为它们之间的关系提供了一个类比(参见图8)。人类操作员可以在恶劣环境中控制行进中的机器人,他先确定并标注出感兴趣的目标物体,再用一种符号语言来让半自动化机器人拿起它。操作员不需要知道真实距离和这个物体的比例,机器人可以计算出这些;同样,机器人也不需要知道这个物体的意义。在我们的视觉系统模型中,腹侧流起着一个类似于人类操作员的作用,而背侧流表现得像那个机器人。然而对于腹侧流和背侧流是如何完成信息交流的这个问题,目前尚无解答。我们只知道,脑解剖学的证据显示两侧流是相互连接的,而且传到这两个系统的信息都来自视网膜和早期视觉部位(如初级视觉皮层V1)。目前我们还不能确切地回答这个问题,我们有希望未来研究能详细地解释“看”与“做”是如何协同工作的。

图8

在远程协助中,一个人类操作员通过视频监视器看着远处的场景。一个半自动机器人身处那个场景之中,它身上安装的照相机向人类操作员提供视频信号。如果操作员注意到那场景里的一个有趣的物体,他即将其标注出,而机器人则对其定位并取回它。操作员不需要知道物体尺寸及其距离的实际大小;机器人可以用它的车载光学传感器和测距仪计算出它们。同样,机器人也不需要知道它取回的物体的意义。在我们的视觉系统模型中,腹侧流起着一个类似于人类操作员的作用,而背侧流则表现得更像那个机器人。[1]178

六、腹侧流上的无意识知觉

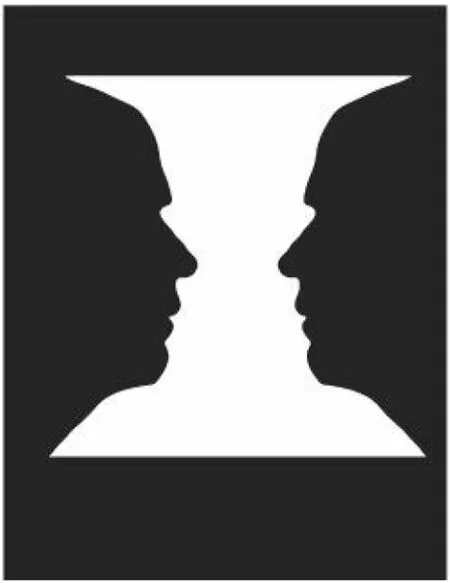

我们知道腹侧流上的活动会引起相应的意识体验,但并不是腹侧流上的所有活动的结果都可能进入意识。当我们看著名的脸/花瓶这幅两可图形时(参见图9),我们对这个两可图形的知觉总是变来变去。花瓶会激活侧枕叶区(LO),而人脸则激活FFA(fusiform face area)区域。被试在每次看到人脸变成花瓶(或花瓶变成人脸)时摁下一个键,实验者通过fMRI来比对LO和FFA的神经活动情况,结果发现尽管这些观察者正看着一个没有变化的屏幕,但他们的大脑活动却在FFA与LO之间不断地转换。腹侧流上的神经活动与视觉意识体验紧密相关,但为什么腹侧流活动有时是有意识的,有时却是无意识的呢?对此有很多推测,但是至今也缺乏有说服力的实验性证据来支持任何一个假设。我们并不知道通达意识体验的神经元活动与没有通达意识体验的神经元活动之间的关键区别是什么,但是即便是没有通达到意识体验的视觉信息,也在腹侧流上被处理到一个非常高的水平。这可以很好地解释所谓的无意识知觉(unconscious perception)——没有造成主观视觉体验的阈下刺激可以影响后续的行为——是怎么回事。例如,在要求你通过快速按键来分类时,看着一个猫的无意识图像可以加快你对相关语义图像(比如狗)的反应,又如电影中的植入广告会促进购买行为。[2]但是这里需要强调的是,尽管无意识知觉看似的确发生,但它产生于腹侧流中的活动,而非背侧流。事实上,在腹侧流上,基于无意识知觉的视觉计算似乎与基于有意识知觉的视觉计算是完全一样的,它们只是没有被带入意识中去。

图9

著名的脸/花瓶图,由丹麦心理学家埃罗宾(Edgar Rubin)设计,这是一个两可图。我们有时看到在白色背景上有两张黑色的人脸,有时又在黑色的背景上看到一个白色花瓶。我们不能同时看到二者。像双眼竞争的呈现一样,这种两可图被用于研究视觉意识的神经基础。[1]193

我们明确地看到通常所说的无意识有两个不同的来源,一个是背侧流上的活动,一个是腹侧流上加工水平较低的活动。而这两个来源的性质是不同的,皆用无意识来指称它们并不妥当。我们认为如下指称可作为一个参考,即在行动视觉领域(背侧流)不能通达(产生)意识却能指导我们行动的神经活动可以称为非意识的(non-conscious),它属于自动的zombie系统,低等生物也有;在知觉视觉领域(腹侧流)上不能通达意识但却有语义效应的神经活动的是无意识的(unconscious),它是一种无意识表征或知觉,因此可视为是心智的(mental)。

古德尔和米尔纳认为,尽管背侧流(无意识的行动视觉)与腹侧流(有意识的知觉视觉)在结构和功能上是相对分离,但当它们服务于有机体与环境的复杂多样的交流活动时,它们总是进行着无缝的协调合作。Ap Dijksterhuisde的实验充分说明了无意识与有意识力量的组合协调——只有当无意识的隐蔽过程与有意识的显明过程进行了恰当的协调,心智才能对各种事情应付自如。[3]达马西奥(A Damasio)认为,无意识过程能做大量工作,但它们也一直受益于人多年来有意识的慎思,正是在有意识的慎思期间,无意识过程才得到不断的训练。在日常生活中,我们要不断地依靠认知无意识,并且谨慎地将许多工作(包括执行反应)外包给无意识的专门技能:“把专门技能外包给非意识空间——这就是当我们将技能打磨得如此娴熟以至于不再需要觉知到那些技术步骤时我们所做的。我们在清晰的意识之光下发展技能,但是接着我们让它们在底下进行,让它们进入心智的宽敞的地下室,在那里它们不需要挤在有意识反思空间的狭小的建筑面积中。”[4]

七、结语

视觉系统是目前为止被理解得最透彻的脑系统,因此,克里克和科赫(C Koch)认为解决意识问题的最好办法是研究“视觉脑”。⑤正是通过对视觉系统的广泛考察和研究,古德尔和米尔纳提出了一个强有力的主张:视觉不是单一的整体,我们的视觉现象学只反应了视觉脑所做的一个方面;视觉为我们所做的很大一部分位于我们的视觉体验之外。事实上,我们的绝大部分行动本质上是由使用视觉计算的机器人系统(或zombie系统)控制的,而这些视觉计算是有意识的监测完全接触不到的。古德尔和米尔纳认为,一方面,我们需要视觉对日常行动进行在线控制——特别是对那些速度要求高而我们又没有时间来思考的动作;但是另一方面,当我们有时间来思考时,我们也需要视觉来理解周围的世界,事实上,对大多数人来说,世界的知觉体验是视觉最重要的方面。知觉视觉为我们所做的就是将刺激物投射在视网膜上的光模式转译成一个独立于我们而存在的稳定的知觉世界,从而建构出一个外部世界的内部模型,这个内部模型使我们将意义和重要性系缚在物体和事件上,使我们理解它们之间的种种关系,并且将它们深深地存储在记忆中;借助记忆中的素材(即心智意象),我们不仅仅可以与他人交流我们看见的东西,而且借助它们我们可以对未来行动做出选择和规划。尽管腹侧流与我们的有意识的思维活动相关,但是这并不意味着在某种意义上有意识的视知觉印象的建构就是目标本身,因为视觉现象学必须赋予拥有它的有机体以某种优势,因此知觉系统最终必须影响行为,否则,它就永远不可能演化。不同于背侧流的是,腹侧流与产生行为的运动系统的联接要间接得多,事实上,这些连接永远不可能完全规定好,因为知觉能够影响的行为范围本质上是无穷的。

克里克和科赫也认为在人脑中存在两类系统:一类是无意识的zombie系统,它负责处理迅速的、短暂的、程式化的动作反应;另一类是有意识的系统,它负责处理感官输入中的那些不太程式化的方面,并且它对行动的选择和规划而言似乎是不可或缺的。[5]无怪乎,克里克(F Crick)在米尔纳和古德尔提出他们的模型后不久就对他们的工作作了高度评价:

米尔纳和古德尔于1995 年出版了一本重要著作,名为《行动中的视觉脑》。在书中,他们提出在脑中或许存在着快速的“在线”系统,它对简单的视觉输入可以做出适当的、但稍显刻板的行为反应,就像伸手去抓个杯子那样。这些系统是快速且无意识的。相反地,米尔纳和古德尔还提出存在着一个与此相并行的、较慢的意识系统,而它可以处理更复杂的视觉情况,并且能够影响到许多不同的运动输出(包括语言)的选择。这种有意识的和无意识的两个系统并存的思想是一个令人振奋的假说,但是这些假定的通路究竟怎样工作,它们又是如何相互作用的,还远远没有搞清楚。[6]

我们知道,关于意识的本性,一直被一个所谓的“难问题”(hard problem)⑥困扰,古德尔和米尔纳并没有专题地思考过这个形而上学的问题,但他们并不认同功能主义和计算主义,他们对这个问题似乎仍然保持着一种开放的惊异:

视觉不只是提供世界中的物体和事件的信息;至少在人类这里,视觉还提供了世界的有意识的知觉印象,这些知觉印象是如此引人入胜,以致于我有时很难理解这样的体验居然完全出自中枢神经系统中的神经元的集体活动。[7]

注释:

①James W.The Principles of Psychology (Volume 2 of 2). Digireads:com Publishing.2011.

②Baars B J. A Cognitive Theory of Consciousness. Cambridge: Cambridge University Press.1988.

③Goodale M A, Milner D. The Visual Brain in Action. Oxford University Press. 1995.

④这种情况是由于患者脑背部的主要视觉区受损,从而使她丧失了部分或全部的视觉体验。

⑤Koch C.Consciousness: Confessions of a Romantic Reductionist. MIT Press.2012.

⑥Chalmers D J.The Conscious Mind:In Search of a Fundamental Theory.Oxford University Press.1996.

参考文献:

[1]Goodale M A, Milner D. Sight Unseen: An Exploration of Conscious and Unconscious Vision[M].New York:Oxford University Press,2013.

[2]弗里斯.心智的构建[M].杨南昌,等,译.上海:华东师范大学出版社,2012:75.

[3]Ap Dijksterhuis. On Making the Right Choice: The Deliberation without Attention Effect[J].Science, 2006:311(5 763):1005-1007.

[4]Damasio A. Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain[M].New York:Pantheon Books,2010:210.

[5]Crick F, Koch C. A Framework for Consciousness[J].Nature Neuroscience, 2003,6(2):119-126.

[6]克里克.惊人的假说——灵魂的科学探索[M].汪云久,等,译.长沙:湖南科学技术出版社,1998:2.

[7]Goodale M A.Duplex Vision: Separate Cortical Pathways for Conscious Perception and the Control of Action. The Blackwell Companion to Consciousness[M].Edited by Max Velmans & Susan Schneider.Blackwell: Blackwell Publishing,2007: 616-627.

The Conscious and the Unconscious: A Theory of Duplex Vision

LI Hengwei,GONG Shu

(DepartmentofPhilosophy/CenterforStudiesofLanguageandCognition,ZhejiangUniversity,Hangzhou310028,China)

Abstract:Conscious experience, unconscious and non-conscious processes combine the whole mental life of human beings. Pathological observation offers us one of effective ways to explore human minds, in which we could compare the remarkable conscious and unconscious events happened on particular brain-damaged patients. Goodale and Milner subtly observed the astonished phenomena on DF whose visual cortex was severely destroyed, and then they designed a series of precise experiments upon her conscious and unconscious behaviors to explore the causal reasons between her behaviors and her brain. In The Visual Brain in Action and Sight Unseen, the co-writers, Goodale and Milner have been advancing the idea that the ventral perception stream and the dorsal action stream are two independent visual systems within the primate brain. Normally, the former offers us the conscious experience but we could not realize how the latter works, which guides our actions unconsciously. This theory is very helpful for us to understand the difference between consciousness and unconsciousness in the way of phenomenology, neuroscience and behaviors, and also it is a useful reference to the division of labor of consciousness and unconsciousness.

Key words:the conscious; the unconscious; dorsal stream; ventral stream; vision for perception; vision for action

(责任编辑吴月芽)