公众参与中小学教育乱象治理:主体、内容与机制

公众参与中小学教育乱象治理:主体、内容与机制

张天雪,黎莉

(浙江师范大学 教师教育学院,浙江 金华 321004)

摘要:事关民生的教育常被一些雾霾所遮蔽,使这个以“办人民满意教育”为宗旨的行业时常处于人民最不满意的尴尬境地,当这种不良现象蔓延下去的时候,就会坠入腐败的深渊。教育环境的治理仅靠行政规约还不能赢得民心,打一场教育乱象治理的全民战争是遏制其恶化的根本。厘清公众参与教育乱象治理的主体、内容和机制,使各方合力而为,重点突出且手段多元。参与教育乱象治理的主体有三:社会公众、校内师生和基层教育公务人员;教育乱象治理的内容根据各主体的便捷性可划分二十六项;这种治理的机制分为制度性的和非制度性的机制,共有九小类。

关键词:教育乱象;乱象治理;公众参与

收稿日期:*2014-12-15

作者简介:张天雪(1969-),男,黑龙江齐齐哈尔人,浙江师范大学教师教育学院教授,博士;黎莉(1989-),女,湖北赤壁人,浙江师范大学教师教育学院硕士研究生。

基金项目:浙江省高校人文社科重点研究基地“教育学”一级学科基地课题“我国高校自主招生的实践模式与政策进路研究”(ZJJYX201302);浙江师范大学教育学一级学科基地研究生课题“教育腐败遏制中的公众参与研究”(KY322205020512038001)

中图分类号:G521文献标识码:A

随着教育体制改革的不断深化,我国教育事业取得了蓬勃发展,与此同时教育系统中也显现出一些不合理、不正常的现象,或者称之为教育乱象,这种乱象的隐身性、复杂性使其以水滴石穿的侵蚀力在动摇着民族的根基。贪污受贿、违规收费、权学交易、招考舞弊、科研造假与经费流失、有偿家教等违法违纪行为严重污染了教育领域的风气,使教育这一净土逐步演变为腐败的高发区。目前,高等教育领域中的严重违规和腐败行为已引起了公众的注意,反观基础教育中的乱象,公众怨言虽多,但因其难以构成明确的腐败事实,很难引起人们持续性的关注和参与。事实上,基础教育领域一些不正之风及乱象已经成为腐败的温床,如不及时加以遏制和防范,教育腐败问题将会愈演愈烈,从而对基层公众造成严重伤害。如2008年“中关村三小”校长等人利用职权贪污收取高额择校费并窃为己用,该校账外资金超过了一亿元;2010年耒阳县一夜之间167道调令将大批乡村教师调到城区学校任教牵出当地教育局腐败内幕;2012年永康小学校长集体贪污学生午餐费,惊动了中央最高层……仅2013年上半年全国就发现教育乱收费问题2 566个,清理取消违规收费项目累计361项,1 095人受到党纪政纪处分。长期以来,我国打击不正之风的主体力量是政府,但自十八大高压反腐后,社会公众对遏制违规违纪行为的参与呈现井喷状态。亚洲防止犯罪基金组织顾问埃纳姆·哈克说:“发动公众参与和采取严厉措施打击贪污腐败行为,是保障持续发展和造福于人民大众的灵丹妙药。”[1]具体到教育领域,民众参与教育乱象治理有三个前提性问题要厘清:谁参与、参与什么和怎么参与。

谁参与——教育乱象治理的参与主体

既然教育是一项民生事业,那么民权就应在这项事业中起根基性的作用,民众对教育的关注就是对自己命运的守护。多数民众对教育的熟知程度要高于其他公共领域,因为每个人都或多或少地接受过或实施过教育。我们以政府、学校和社会三个层面来看,民众参与教育乱象治理的主体主要来自于社会这个范畴的公众和学校范畴中的教师及政府范畴的教育行政部门的基层公务人员。三者之间形成了监督与被监督的关系,体现的参与路径是自下而上、自外而内的。

首先来看社会公众。社会公众按其与教育的直接利益关系可分为政策受益者和政策旁观者。从基础教育政策受益者角度来看,社会公众最大的群体是家长,其参与教育乱象治理的可能性最大。但家长群体的构成又相当复杂,受阅历、文化水平、职业和社会地位等限制,不同的家长对教育乱象的认知度、容忍度、参与意愿和能力参差不齐,有时很多家长本身就是教育不正之风的衍生者和助长者。第二个群体是专家学者和媒体,这一群体是对教育政策的理性分析者和客观评判者。长期从事教育分析和研究的专家学者具有敏锐的教育嗅觉,能及时发现问题并直击问题的本质,是教育乱象监督者中相对权威的群体。新闻媒体是民主社会中强有力的舆论监督者,其不但可以成为政府、智库和民众之间沟通的平台,也是助力民众反对教育不端行为的利器。第三个群体就是关注教育发展的其他社会公众,主要指社会公众中关心教育热点、关注教育改革发展方向的群体,这一群体能积极主动地去了解各类教育信息,对身边的教育问题热心关注,利用自媒体、公益诉求和坊间议论等形式为教育乱象治理提供平台和营造氛围。

其次来看学校内的公众,这里的公众主要是学校校长、教师和学生,他们既是教育政策的直接对象,也是教育政策的具体执行者。除学生之外,其既可以是教育不端问题的涉事者,也可以是教育乱象的旁观者、监督者和遏制者。校内公众是距离中小学教育乱象最近的或涉事的群体,但是其参与教育乱象治理有各自的局限。首先来看校长,其既是公权力运用中最易腐败的群体,也是遏制校内不正之风的“上线”(或“天花板”)。1985年教改之初,校长曾拥有人事权、财物权、办学自主权、课程开发权和教学研究权五项权力。在这五项权力中,最易诱发校长权力腐败的是前三项。教育乱收费、钱学交易(如择校)、办学经费的贪污挪用、违规办学等校长腐败现象时有发生。随着省市统筹能力的提升,教师流动的展开,教育投入的增长,目前校长的财权和人权受到了削弱,办学自主权也处在“管评办相对分离”的试验中。教师群体是教育乱象的很好遏制者,是遏制教育乱象的底线。但现实中,很多教师,特别是主科教师和班主任,则被家长各种形式的礼金(卡、物)和有偿家教拖下了水,成为教育不正之风的助纣者。如黑龙江“冯超群事件”让人们大跌眼镜,部分教师已堕落到公然索贿的境地。校内公众的两面性注定其在参与教育乱象治理中的片面性,也注定需要用制度来规范其权力运作。

最后来看教育行政部门的公务人员,由于其是离教育寻租机会最近的群体,也是可对教育不端行为发现最及时的群体,因此最易遭到人们的诟病。他们既是最容易进行权力交易的人,也是最应该自律于合法权利之内的人,还应是教育乱象的重要监督人。学校账目不明、基建腐败、评审中的弄虚作假等教育乱象是普通公众很难接触到的,不易被社会公众所发现,而审查和监督学校的建设和运作是教育公务人员的工作内容之一,因而其最容易发现教育管理内部的各种乱象。可见,公务人员是遏制教育乱象的“红线”,只要他们严于律己,履职有方,即可成为打击和遏制教育不正之风的重要力量。

随着我国民主政治的不断发展和人民民主观念的迅速增强,党和政府也越来越强调公众参与在社会治理方面的重要作用,国家预防腐败局在《2011年工作要点》中首次提出要“引导社会力量有序参与预防腐败”,党的十八大报告特别提出,“让人民监督权力,让权力在阳光下运行”,充分肯定民主监督和舆论监督的重要性;2013年9月,中央纪委监察部网站开通网络举报平台,增强了公众参与反腐的信心。由此可见,在全民参与社会治理的大环境下,公众参与教育治理的意愿、内容与能力将在强度、广度和深度上发生变化,传统以“政府和学校为中心的教育治理工作”正在向“以政府、学校和公众为合力的教育治理工作”转变。

参与什么——公众参与教育乱象治理的内容

在解决了谁参与的问题后,接下来的问题就是参与什么。由于参与主体认知水平、行为能力和信息汲取能力殊异性很大,并且各个利益主体对相关事物的关注度和自我诉求也不尽相同,所以在参与内容上就呈现了碎片化倾向,但正是这种星星火种才会形成遏制教育乱象的燎原之火。

教育乱象主要指学校教育中存在的不规范的、不正常的利益互换、教育寻租和违法违纪行为。这种乱象的不断演化和蔓延逐渐导致了教育系统中各种显性和隐性的腐败现象。对于教育乱象的具体表现形式,学术界还没有进行较为系统全面的界定,不过对教育腐败内容的界定一定程度上有助于我们对教育乱象的理解。目前学界对教育腐败的描述多采用列举式定义,分歧不大。杨东平将此归纳为:考试舞弊;权学交易和钱学交易;学校乱收费;学术腐败;学校在事关自身利益与声誉的各种评审、申请——如高校学位点、博士生导师资格、院士资格评审、科研项目申请、中小学的“普九”和各种达标验收——中弄虚作假、暗中操作的违纪行为;学校中少数领导干部和职工贪污、受贿的经济犯罪行为;办学过程中的不规范、不公正行为。[2]联合国国际教育规划所(IIEP)认为“教育腐败机会领域包括:工程转包、投资预算与分拨、工程选择与定址、学校布局和建设与配备、私立学校的执照和行业津贴分拨、教师及人员的聘用晋升及培训、教育部门行政人员特别福利与学术奖金、教科书和其他教学材料设备及食品的采购和分发、学校预算分拨与使用、学校入学考试和毕业证书颁发等等”。[3]

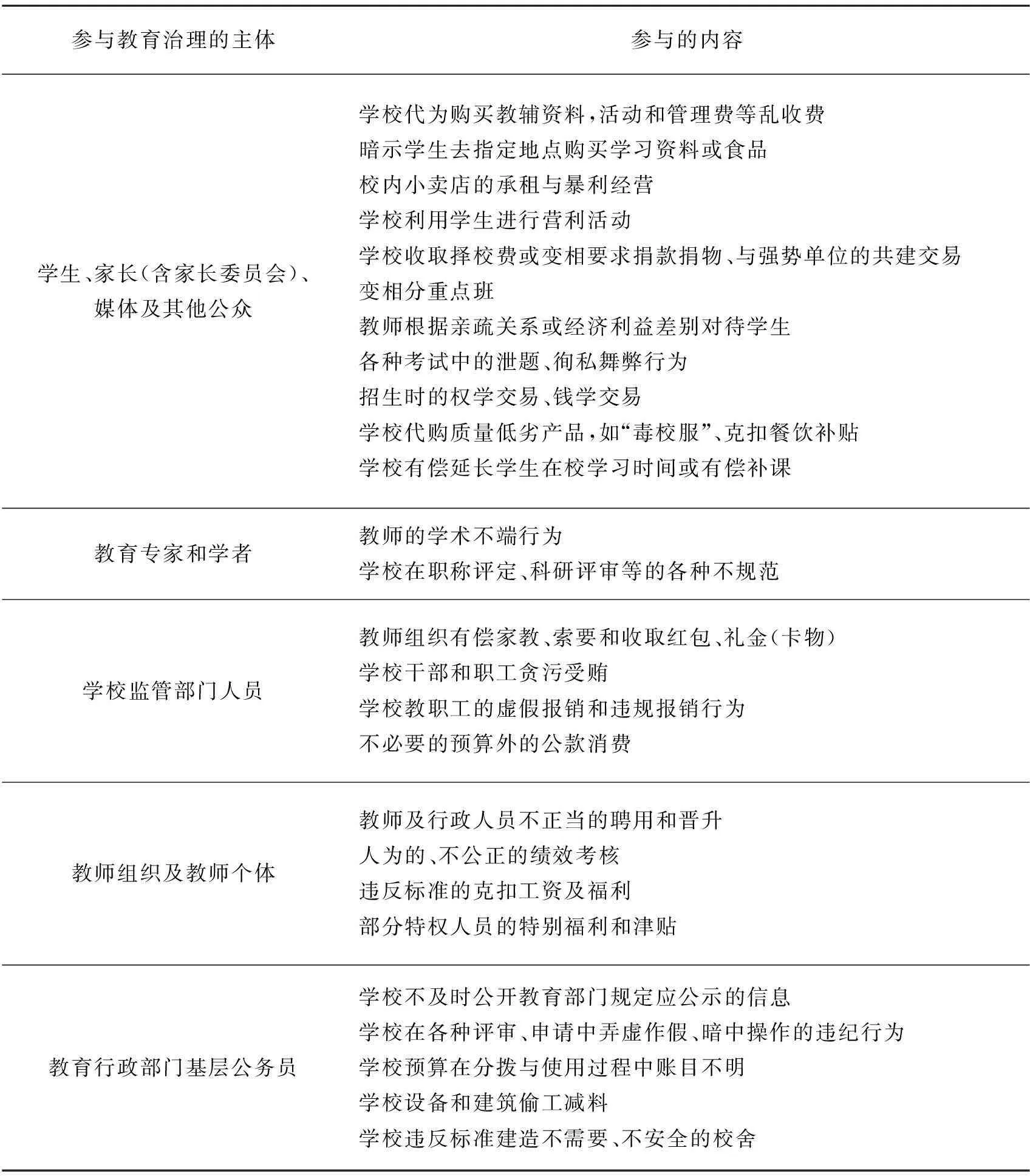

我们认为教育乱象从教育阶段上来划分可以分为学前教育乱象、基础教育乱象和高等教育乱象;从涉事主体的角度上来划分主要涉及教育行政机构人员的不端行为、学校行政部门人员的不端行为和教师的不端行为;从具体内容上划分主要包括事业管理中不端行为、招生过程中的不端行为、培养过程中的不端行为和教育基建中的不端行为。具体到基础教育领域,根据不同参与主体的群体特征及利益角度的不同,可将公众参与的教育治理范畴分为以下几个方面(详见下页表1所示)。

首先来看易由学生、家长(含家长委员会)、媒体及其他公众依法进行监督举报的教育不端行为。近年来在家长揭发举报的教育不端行为事件中,首先是两类显性教育不端行为:一是学校的乱收费行为,巨额的择校费、无厘头的赞助费、各种资料费及书本费,让家长不堪重负;二是学校在学生培养中的不公正行为也引起了家长的极度不满,学校变相分重点班,将比较好的教育资源分配给一些“走后门”的学生,教师根据亲疏关系或经济利益差别对待学生,极大地破坏了教育的公平性。其次还有一些比较隐性的不端行为,如暗示学生去指定商店购买学习资料或食品、校内小卖店的暴利经营等。而媒体及其他社会公众更多监督的是社会普遍关注的、对公众造成较大影响的教育不端行为,如各类重大考试中的泄题、徇私舞弊行为,招生时的权学交易、钱学交易,特别是每年中高考期间此类报道层出不穷,舆论声讨此起彼伏;还有对学生健康和安全造成重大损害的腐败行为,如2013年爆出的“毒校服”事件,上海21所学校涉事其中,再如近些年来中小学校长克扣学生餐饮补贴的恶行频频爆出,更是受到社会公众的谴责。

其次来看由教育专家和学者易于监督的教育不端行为。由于在学校职称评定、教师教育科研课题与论文评审、教师荣誉评审等方面隐藏着诸多人情瓜葛、暗箱操作,而这些事务的隐秘性又不易为广大公众所熟悉和关心,虽对公众利益影响不大,却可动摇学校成员的信任感和公正感。因为对这部分教育乱象的防控具有很强的专业性和技术性,所以需要由专门的专家和学者进行参与。

表1 公众参与教育治理的内容

第三是应由学校监管部门人员进行监督和管理的教育不端行为。学校监督和管理的对象主要有两类:一是职能部门工作人员,二是学校教师。学校职能部门工作人员最容易利用职权牟取私利,比较普遍的是学校干部和职工贪污受贿,虚假报销和违规报销行为,预算外的公款消费等,这些问题关系着学校组织的整体风气,直接影响着学校的氛围。近年来,教师有偿家教、索要红包或礼物、谢师宴的现象越来越普遍,严重影响了教师形象,破坏了教育在民众心目中的地位,这些问题的第一责任人应该是学校监管部门。

第四是易由教师组织及教师个体进行维权和监督的教育不端行为。学校内部的人事变动、绩效考核、津贴发放等涉及的利益主体是学校教师,对于学校不正当的聘用和晋升、不公正的绩效考核、违反标准的克扣工资及福利、部分特权人员的特别福利和津贴等侵犯教师正当权益的不端行为,教师组织或个体反对的积极性比较高,往往会主动揭发检举,提供详细可靠的证据。

最后是应由教育行政部门基层公务员进行监督与揭发的教育不端行为。一般公众很难掌握一些学校教育违规行为的确切证据,如学校在事关学校利益、声誉的各种评审、申请中弄虚作假、暗中操作,学校预算在分拨与使用过程中账目不明,违反学校规划标准建造不需要的校舍等,而基层公务员熟悉教育部门的各项政策和信息,并且负责审查和监督学校各项工作,比较容易洞悉其中的不当行为。

以上五个方面构成了一个全面、系统的教育乱象治理的内容体系,需要注意的是,不同监督主体的监督内容并没有明确的划分界线,相互之间会有一定的重叠和交叉,这里只是依据各主体的自身特点、利益诉求、能力范围等因素的不同侧重进行划分。

怎么参与——公众参与教育乱象治理的机制

教育治理没有完成时,公众参与也不应是一时热血,所以应建立完善的制度体系,形成相应的机制运作。据此,我们将公众参与教育乱象治理放在制度性参与和非制度性参与两个维度上检视,共得出九种相应的机制,分别是:制度性的家校合作机制、教育信息公开机制、教育议事与听证机制、教育监察机制、信访与举报机制、法律与行政救济机制,以及非制度性的民意调查机制、媒体曝光机制和网络舆情机制。

第一,家校合作机制。现代教育管理证明,学校和家长的共识与合作是有效学校的重要特征之一,[4]但我国中小学长期以来是埋头做事,关门办学,导致学校不是社区中的学校,不是顾客的学校,学校只是利用家长而不是让家长参与进来,学校没有起到引领、信息公开、服务三大作用。重新设计家长学校并颁布《家长参与学校治理行动指南》,恢复家访和校园开放,学校主动强化校务公开,特别是涉及学生利益的收费、分班、班主任及任课教师安排、排座位等事务,实现家长委员的实质性参与,同时丰富双方合作的渠道,在传统家访、书信、电话、家长会等渠道基础上, 努力开拓新渠道,如充分利用网络资源的优势, 通过网络视频、QQ、博客、电子邮件、手机短信等各种不同方式与家长沟通,[5]主动向家长寻求意见、建议等。学校引领家长参与教育治理的主动性不但能净化校园的风气,还能拉近家校物理与心理距离。

第二,教育信息公开机制。信息不对称是教育不端问题潜藏的重要原因,但现实中教育行政部门、学校和公众之间无论是实体平台(各种听证会、委员会、代表会、家访等)还是虚拟平台(网络、信息群、邮件、校讯通等)多是形式化的和单向度的,这种信息不对称既会导致公众信任度的降低,侵犯公众的教育信息知情权,也易使公众怀疑学校在进行暗箱操作,特别在“评比、加分、推优、分班、交费”等方面,而这些方面恰是教育违规违纪行为的易发点,故教育部在2012年下发的《全面推进依法治校指导实施纲要》不但规定了家校联系的必要性,也对信息公开进行了专项说明。所以优化信息公开网站、建立教育信息发布制度、公示制度、告知制度、说明制度等都是防止利用信息不对称而进行教育寻租的主要手段。

第三,教育听证制度。教育听证制度在整个听证体系中还相当薄弱,仍处于发展的初期阶段,其适用范围还有待拓宽,实施程序还有待规范。从制度层面来说,要规范教育听证办法,对教育听证的内容、范围做出合理的界定,并对教育听证代表的选取、教育听证程序等作出较为科学且明确的规定。具体而言,教育收费、课程方案调整、学校布局调整、学区划分、招生毕业等事关民众切身利益的教育事项都应纳入听证范畴。随着教育听证制度的发展,听证内容要进一步细化,从宏观向微观深化。对于参与代表的人员结构要具有全面性,代表相关各方利益,不仅包括学生、家长、学校等方面的代表,还需包括相关领域专家、教育部门代表以及权威媒体,以保证听证会议的质量和实效性。

第四,教育监察机制。强有力的监督是遏制教育不端行为的重要措施,让公众参与教育监督更是打击教育系统不正之风的重要途径,早年笔者提出的“教育督导法律实体化”[6]的建议就是推进包括教育督导、教育监察、教育行政在内的机制性创新。管评办相对分离是现代教育制度的趋势,而监察应归属到“评”的范畴,所以相对独立的教育监察更加公正、高效。打破政府包揽的单一结构,形成政府委托、第三方评价机构介入和社会公众广泛参与的相制约式的评价、监督体系和机制,选取具有代表性的家长、教师、有关专家和学者、媒体代表等作为教育监察机构的重要成员,了解教育事实,反映教育问题,提出相应的意见和建议。

第五,教育信访制度。信访举报是公众揭露教育不端行为、维护自身权益、表达自身意愿的有效途径,是公众参与教育治理采用较为普遍的一种途径。为进一步完善信访渠道,教育部门设置了信访部门,专门处理公众来信,接待公众来访。据笔者统计,当下教育部开通了13条电话举报热线,如高考举报热线、学生营养办监督举报热线等。在此基础上,政府还需进一步加强信访工作的法制化,依法治访,健全信访法定程序,明确责任,限定处理期限,避免人治化运作与法治的背离,切实维护信访者的合法权益。同时应积极探索信访工作的新途径,从群众上访的单轨方式向群众上访与行政下访双轨运行方式转变。

第六,教育行政与法律救济机制。目前我国已建立了一套相对合理、规范的教育行政诉讼制度,主要针对诉讼人本身的合法权益受到侵犯的情况。但现实中,行为主体申诉案件并不多,对于易发的教育腐败问题,如升学考试、加分保送、处分批评、教育歧视、乱收费、钱学交易、职务评聘、年度考核、待遇及奖惩等方面要强化师生的申诉与保护的救济机制。

第七,民意调查机制。教育治理需要公众积极主动地参与到民意调查中来,揭露乱象事实,为教育乱象治理出谋献策。近些年教育部不断就教育治理方面的政策广泛征求群众意见,但教育民意调查存在实效性差、公众参与度不高等问题,对此,需要改善民意调查机制。首先必须规范民意调查程序,制订具体的实施细则,特别是调查后续工作的相关规定,切忌流于形式。其次民意调查在以政府为主导的同时应大力发展独立的、专业的民调机构,一鼓励和支持民办调查机构的发展,二与主流媒体展开合作,成立专门的媒体调查机构,三积极推动学术类民意调查机构的发展,在大学设立专门的调查机构、研究所,或将重大教育问题以课题的形式展开社会调查和研究。[7]最后,政府应成立由相关专家和学者组成的民意调查指导委员会,对民意调查机构的调查工作进行监督和指导,确保民意调查的客观性和代表性。

第八,媒体曝光机制。新闻媒体是公众揭露教育不端行为、遏制教育不正之风的有力“武器”。在制订“新闻法”时就应明确新闻媒体在调动、参与、自律性地进行包括教育在内的社会监督的权利、义务和风险规避。教育部门、公众与新闻媒体应形成三边合作机制,媒体的客观和公正、公众的理性与主动、政府的配合与审查等都是保证借助媒体助力进行有效教育治理的要素。同时媒体也是澄清事实,沟通教育行政、学校与公众之间的重要平台,避免公众对教育问题的放大化或有意无意的曲解。

第九,网络舆情机制。随着自媒体井喷式的发展,人人都是发布者,个个都有麦克风的时代正在到来。网上论坛、微博、微信等因为开放、交互、匿名等特点,成为公众检举教育不端行为的重要阵地,并易形成集聚效应,成为引起舆情的爆发点。所以,关注教育舆情并引导教育舆情,培养具有理性督导力量的民间“大V”,形成公正的意见领袖。当然,对于舆情中揭发的腐败苗头,纪检、监察和行政机构更要主动介入,积极调查与核实,对网络谣言给予坚决的打击和制止,使网络舆情成为教育乱象治理的滤光镜、放大镜,而不是舆论陷阱。

相对于其他“老虎”和“苍蝇”,教育不正之风更像“蚊子”,在慢慢地吸着公共事业的血液,且不易被人察觉;更像是蜘蛛吐丝,形成了一张有形无形的网,在这个网上,包括家长、教师、社会公众在内的人群都能感觉到其在蔓延,也都痛恨其触角的隐蔽,但有时却又不知不觉(不得不)被粘在其中,甚至可能成为打击教育乱象进程中的污点证人。唯有打一场教育乱象治理的全民战争,才能从根本上净化教育空气,才能从根基上培植社会公正。

参考文献:

[1]王铁.近年来外国反腐败理论观点综述[M].北京:中国方正出版社,1998:94.

[2]杨东平.试论教育腐败[J].北京大学教育评论,2003(2):109-112.

[3]张家勇,张家智.联合国国际教育规划研究所“教育伦理和教育腐败”专题研究综述[J].比较教育研究,2006(5):17-21.

[4]姚利民.有效学习的六个特征[J].比较教育研究,2002(5):36-40.

[5]罗福建.大学家校合作:问题、原因与对策[J].浙江师范大学学报:社会科学版,2009(2):118-120.

[6]张天雪.关于教育督导法律实体化的思考[J].国家高级教育行政学院学报,1999(6):69-71.

[7]董海军,周强.我国民意调查的机构类型、问题与发展建议[J].中国国情国力,2011(7):28-31.

Public Participation in Addressing the Educational Problems

of Primary and Secondary Schools: Subjects, Content and Mechanism

ZHANG Tianxue,LI Li

(CollegeofTeacherEducation,ZhejiangNormalUniversity,Jinhua321004,China)

Abstract:Education, an issue closely related to people’s livelihood, has always been plagued by problems. The industry of education, with its goal of “building schools that satisfy people”, more often than not, puts people in an awkward position. The strings of problems, if left unaddressed, will be the hotbed for corruption. However, to cleanse the educational environment with administrative policies alone is not enough to win people’s support, while waging a war involving the public against educational problems is the key to stopping them from deteriorating. Subjects, content and mechanism should be sorted out so that joint efforts can be expected, key points can be highlighted and diverse means can be applied. The subjects participating in addressing educational problems are, namely, the general public, students and teachers within schools, and grassroots’ education-related civil servants. The content of addressing educational problems is classified into 26 categories out of the convenience of the subjects. The mechanisms are divided into systematical and non-systematical ones, with nine sub-categories in all.

Key words:educational problem; problem addressing; public participation

(责任编辑张丽珍)