基于PSR模型的兰州市土地生态安全时空差异评价

任阳阳,段小红

(甘肃农业大学 经济管理学院,甘肃 兰州 730070)

基于PSR模型的兰州市土地生态安全时空差异评价

任阳阳,段小红

(甘肃农业大学 经济管理学院,甘肃 兰州730070)

摘要:研究了兰州市2006~2013年土地生态安全的时空差异。主要依据PSR模型建立评价指标体系,运用熵权法与综合评价法对不同时期兰州市及各县区土地生态安全状况进行分析。结果表明:(1)兰州市土地生态安全由2006年的“恶劣”状态转变为2013年的“良好”状态;(2)土地生态压力指数从0.176下降为0.145,土地生态状态与土地生态响应指数分别从0.063、0.160提升到0.295、0.290;(3)区域内空间分布差异较为明显,土地生态状态改善与响应增强主要集中在土地生态压力过大的地方。据此可知,兰州市土地生态结构和功能基本完善,已步入良好阶段,但是各县区土地生态空间分布差异较大。

关键词:兰州市;土地生态安全;时空差异;PSR模型;熵权法

21世纪以来,土地生态安全已成为土地可持续开发利用研究的重要课题[1]。土地生态安全是指在一定的区域内,通过对土地资源的合理开发和有效管理,使土地生态系统保持结构与功能不受威胁或少受威胁的健康、平衡状态[2]。由于人类活动对土地资源的不合理开发,土地生态问题日益突出,尤其西北地区更为明显[3]。兰州市作为西北地区的中心城市之一,战略地位明显,研究其土地生态安全的时空差异,对促进西北地区自然、社会、经济的协调发展有重要的意义。

从现有的研究成果来看,国外对土地生态安全的评价侧重于土地生态的健康与可持续利用,如Costanza[4]开展的生态系统健康基本理论(Ecosystem Health),Wackernagle[5]基于土地承载力所提出的生态足迹模型等。国内虽然经过长期研究与探索取得了一定的成果,但由于我国国土面积广阔、生态系统构成复杂,不同区域土地生态安全的评价方法与角度也不同。如杨春红等[6]、李玲等[1]、张宇等[7]基于“压力-生态-响应”(PSR)模型,构建了汕头市、河南省、湖北省土地生态评价指标体系;曲哲等[8]、黄海等[9]、安文渊等[10]等采用生态足迹模型,比较人类对土地资源的消费量与土地资源承载量的差距,以此判定重庆市合川区、朝阳市及兰州市土地生态的可持续发展状况;张小虎等[11]、王鹏等[12]则从自然、社会、经济的角度构建指标体系,采用物元分析法、熵权法,对观测年份内黑龙江、衡阳市土地生态安全作动态评价;魏鹏等[13]、裴科亮等[14]从土地自然质量、利用水平、经济水平和节约与集约角度对兰州市红古区农用地和庄浪县土地利用状况进行分析评价。从现有的文献分析,学者侧重于省、市区域土地生态安全整体性研究,且以时间层面的演变分析[1,3,6-14]居多,空间层面的分析相对缺少。兰州市内部差异较为明显,整体性研究往往会导致分析结果的片面性,所以对其土地生态安全的研究还需作空间差异分析。为此,采用PSR模型构建评价指标体系,从时间与空间2个维度,对2006~2013年兰州市土地生态安全作时空差异分析,以期为兰州市土地生态资源的利用、规划与保护提供决策依据,促进土地生态可持续发展。

1材料和方法

1.1研究区域概况

兰州市是甘肃省省会,是甘肃省的政治、经济、文化中心,地理位置N 35°34′20″~37°07′07″,E 102°35′58″~104°34′29″,地处黄河上游,西部三大高原交汇处。现辖城关、七里河、西固、安宁、红古5个区和永登、榆中、皋兰3个县,总面积达1.31万km2,总人口约401.55万。兰州地势西南高,东北低,平均海拔1 500~1 550 m,属温带大陆性气候,黄河自西南流向东北,横穿全境,形成峡谷与盆地相间的串珠形河谷,是典型的河谷城市。由于自然地理环境特性影响,兰州市干旱区域较广,植被少而不均,生态承载力低、修复能力弱,水土流失、土地退化严重,沙尘暴频频肆虐,生态环境异常脆弱。

1.2研究方法

20世纪80年代末,经济合作和开发组织(OECD)

与联合国环境规划署(UNEP)提出了PSR模型,成为当前可持续发展和生态安全评价领域最为常用的方法[15]。PSR模型具综合性强、灵活度大、因果脉络清晰等优点,能够体现人类活动、社会经济、自然环境间的相互联系[16]。此外,由于熵值法具有依据指标数据变化趋势确定权重,能避免赋值主观性的特点,因此,结合熵值法与PSR模型来探索研究兰州市土地生态安全。

1.2.1评价指标体系构建PSR模型通常以土地生态压力、土地生态状态以及土地生态响应为准则层,选取相应的子指标构建评价体系。在借鉴相关研究成果[1,6,8,15]的基础上,遵循指标选择的科学性、系统性、实用性和可操作性等原则,并结合兰州市实际情况,选择单位耕地面积化肥施用量、人均拥有公园绿地面积、水土流失治理比例等18个子指标构建兰州市土地生态安全评价指标体系(表1)。

表1 兰州市土地生态安全评价指标体系

1.2.2数据标准化、权重及安全指数的确定

(1)数据的标准化由于各指标的量纲、数量级均有差异,所以为消除因量纲不同对评价结果的影响,需要对各指标进行标准化处理,采用极差法:

正向指标:Yij=(Xij-Xjmin)/(Xjmax-Xjmin)

(1)

负向指标:Yij=(Xjmax-Xij)/(Xjmax-Xjmin)

(2)

(2)式中:Xjmax和Xjmin分别表示第j项指标的最大值和最小值;Xij表示第i年第j项指标的原始值;Yij表示第i年第j项指标的标准化值。

(2)指标权重的计算根据标准化数据,采用熵权法确定指标权重,其步骤公式:

(3)

(4)

(4)式中:K为常数,K=1/lnm;当Fij=0时,令

FijlnFij=0

(5)

式中:j表示指标个数,共18个;m表示样本研究时间,为8;Wj为指标权重。

(3)评价指标综合安全指数的计算评价指标综合安全指数包括两个层面,目标层安全指数和准则层安全指数,计算步骤:

(6)

(7)

式中:Yij是单个指标的标准化值;Wj为单项指标权重;U总为综合安全指数,安全综合指数越接近1,说明该区域土地生态安全度越高,生态环境保护和治理情况越好;安全综合指数越接近0,说明该区域土地生态安全度越低,生态环境遭受到的破坏和威胁越严重。

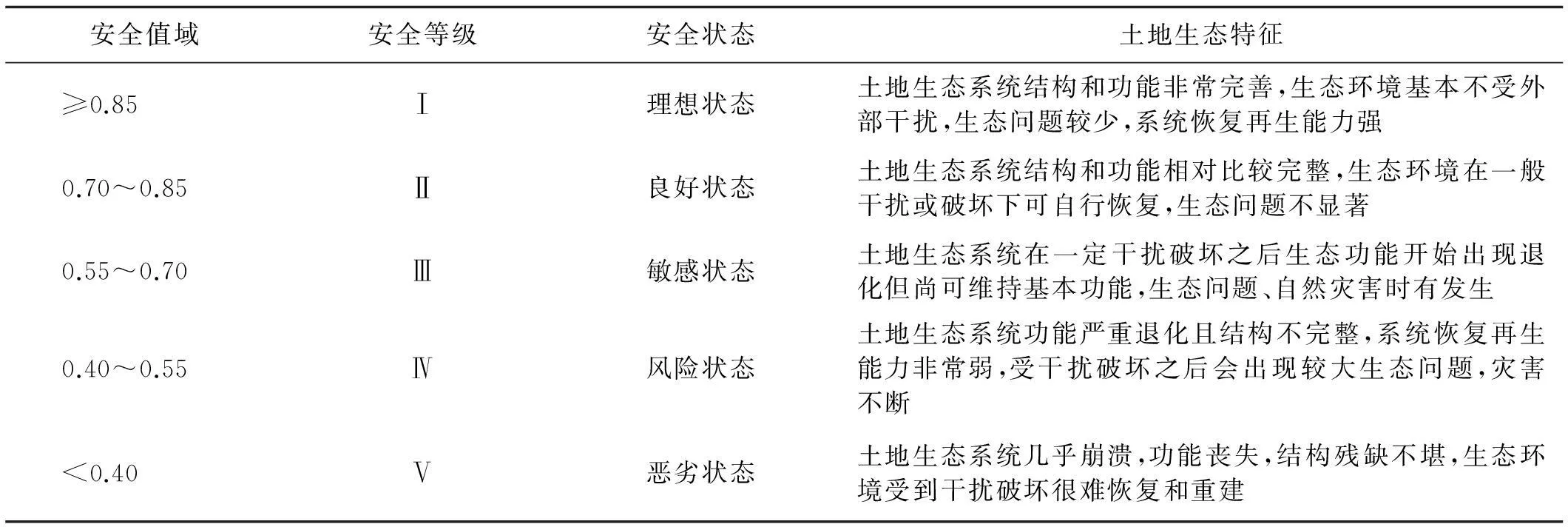

1.2.3土地生态安全等级评价区域土地生态安全评价标准和安全等级状态的确定也是土地生态安全评价的关键,划分是否科学合理直接影响评价结果的有效性。借鉴国内核心期刊中对土地生态安全评价综合指数的分级研究方法[3,8,12,15,17],将土地生态安全评价标准划分为5个等级,分别对应5种状态即理想状态、良好状态、敏感状态、风险状态、恶劣状态(表2)。

表2 土地生态安全评价等级及标准

注:安全域值包含下限不包含上限如:0.70~0.85中,包含0.70,不包含0.85

1.3数据来源

研究数据主要来源于2007~2014年《甘肃发展年鉴》、《中国统计年鉴》、《甘肃农村年鉴》、《兰州市统计年鉴》、甘肃经济信息网,“甘肃省总体规划”以及甘肃省相关网站官方统计公布数据等。

2结果与分析

2.1兰州市土地生态安全演变趋势

对各指标标准化可得兰州市土地生态安全指标标准化值,计算指标权重(表3)。

表3 2006~2013年兰州市土地生态安全指标标准化值及权重

根据PSR模型确立的土地生态评价指标体系与安全等级标准,计算出2006~2013年的兰州市土地生态安全综合指数及状态(表4)。

在观测年份内,兰州市的土地生态综合安全指数由2006年的0.399上升到2013年的0.730,期间虽有波动,但波动幅度较小,安全指数总体呈上升趋势,土地生态安全状态也由“恶劣”逐步变为“良好”,土地生态环境得到较大的改善(表4)。土地生态压力指数呈现缓慢下降趋势,土地生态状态指数和土地生态响应指数保持平稳上升,说明研究区域对土地生态环境治理力度较大,控制并改善土地生态问题,土地生态环境质量得到提高。

表4 2006~2013年兰州市土地生态安全综合指数和安全状态

2.2兰州市土地生态安全时间变化分析

根据表4兰州市土地生态安全综合指数的变化趋势,选择2008年和2011年作为时间折点研究,在观测年份内,兰州市土地生态安全变化可以分为3个阶段:

(1)第1阶段(2006~2008年):在观测年份内,兰州市土地生态环境恶劣,变化波动相对较大。这一阶段的各指数得分中,土地生态压力指数均处于高值区,但土地生态状态指数和土地生态响应指数则基本处于低值区。分析表3可知,主要原因是人口自然增长率较高,人均耕地面积减少,单位耕地化肥施用量增多,建设用地比重上升导致土地生态压力增大;同时土地生态管理力度不足,年造林面积减少,第三产业占GDP比重和垃圾无害化处理率降低,最终导致土地生态响应不足,土地生态安全较为脆弱,生产能力较低。因此,可知较大的土地生态压力以及低效的生态管理是该阶段兰州市土地生态环境恶劣的主要原因。

(2)第2阶段(2008~2011年):此时土地生态环境基本处于风险状态,变化较为平稳,各指数得分在整体中基本处于中值区,其中土地生态压力指数逐步降低,土地生态状态指数变化较为平稳,但土地生态响应指数得到提升。由表3可知,第2阶段,虽然单位耕地面积化肥施用量和建设用地比重继续增加,但是人口自然增长率开始降低、城镇化进程加快,同时每年城市环卫机械数量持续增加、土地机耕面积占耕地比例和水土流失治理比例不断提高,土地生态响应能力增强,缓解了人口、经济发展带来的土地生态压力,此阶段兰州市土地生态安全变化较为平稳。另外,从表3还可以看出,相对于前一阶段,兰州市各项正指标数据均有所增长,这也促使兰州市土地生态安全等级由恶劣过渡到风险状态。

(3)第3阶段(2011~2013年):这一阶段土地生态环境得到改善,变化呈上升趋势。土地生态压力指数持续减小,其主要原因是随着城市化的快速推进,城市进一步扩张,城市建设用地比重仍处于增加状态,加之人口自然增长率和单位耕地化肥施用量长期居高不下,因此,土地生态压力继续增大;与此同时,土地生态状态与土地生态响应能力得到显著提升,尤其是土地生态响应方面,机耕程度、第三产业占GDP比重、每年造林面积、每年城市环卫机械数量、水土流失治理比例、垃圾无害化处理率的贡献率等在2012和2013年达到了优良。同时,政府对土地生态治理力度也进一步增强,2010年颁布了《兰州市城市总体规划2010-2020》规定,有效的改善了兰州市的土地生态环境,进一步促进了土地生态安全的提高,土地生态安全迈入“良好状态”阶段,土地生态安全保护已初见成效。

值得注意的是,在整个观测年份内,兰州市平均人口自然增长率高达4.865‰,自然灾害没有得到有效防范与控制,成灾率高达70.23%;水土流失治理不足,2013年兰州市水土流失治理比例仅有39.65%,远低于依据国家75%的治理标准;环保支出占GDP比重不足1%,低于国际标准2.5%水平。所以,兰州市土地生态环境形势依然较为严峻。

2.3兰州市土地生态安全空间差异

选取2006与2013年兰州各县区土地生态安全相关指数做对比研究,分析区域生态安全的空间差异,相对于2006年,2013年兰州各县区中,七里河区、西固区、安宁区、榆中县土地生态安全指数有所提高,安全状态等级也均有所改善;城关区、红古区、永登县与皋兰县土地生态安全指数有所下降,其中城关区与皋兰县下降幅度较大。永登县、皋兰县与榆中县属于兰州市农业区,城市人口较少,辖区面积较大,人均耕地拥有量达到0.20 hm2,其土地生态压力指数在参照年份内均保持较高的水平。西固区、安宁区、红古区土地生态压力指数均有不同程度的提升,其中安宁区由2006年最低水平0.12提高到0.17,改善程度达到41.7%(表5)。城关区由于城市人口的增加,土地生态压力指数有所降低,2013年其城市人口密度超过12 000人/km2,相对于2006年增加了11.3%。从土地生态状态来看,城关区、红古区与皋兰县有所降低,其中城关区降幅达到35.3%,其他县区均有所提升。城关区属于兰州市中心区,建成区比例基本实现100%,且由于人口多,耕地面积少,人均粮食产量仅有0.56 kg,土地生态状态相对较差,这也导致该地区土地生态安全指数降低。对于土地生态响应,城关区、榆中县在参照年份均保持较高水平,七里河区、西固区、安宁区有所提升,永登县与皋兰县土地生态响应能力相对不足,其中皋兰县相比2006年降幅达到47.1%,这就是其生态安全指数下降的主要原因。

表5 2006和2013年兰州市各县区土地生态安全指数与安全状态

结合兰州市土地生态安全状态,2006年兰州市安全等级为“恶劣状态”,其辖属各县区土地生态安全等级也普遍较低。但2013年兰州市整体土地生态安全进入“良好状态”的情况下,其辖区安全等级最高的榆中县也仅处于敏感状态,红古区最差,处于恶劣状态,其他县区均处于风险状态。

结合区域发展的实情,造成这种现状的原因是区域内各主指标空间分布差异较为明显,土地生态状态改善与响应增强主要集中在土地生态压力过大的地方。从土地生态压力指标看,2013年兰州市城关区土地生态压力负担最重,永登县、皋兰县、榆中县土地生态压力安全状态较好。城关区辖区面积220 km2,仅占兰州市总面积的1.6%,但其常住人口达到129.25万,占兰州市的35.5%,城区人口密度是兰州市均值的2.3倍,土地生态负荷过重;永登县、皋兰县、榆中县辖区总面积占兰州市的87.78%,但其总人口只占兰州市的27.36%,且其均处于城镇化发展的初级阶段,土地生态压力相对较小。针对土地生态压力,城关区、七里河区、榆中县响应状态较好,而永登县、皋兰县相对较差。2011~2013年期间,兰州市新增城市环卫车260辆,仅城关区增加130余辆,其城区绿化覆盖率也已达到27.32%;相比之下,永登县、皋兰县环卫工具拥有量仅有城关区的46%,城区绿化覆盖率也均不到12%。而榆中县重视林业产业发展,年造林面积达到2 400 hm2,七里河区则得益于第三产业的发展,第三产业总产值已达到国民生产总值的44.8%,其土地生态响应强度也相对较高。各县区的土地生态状态,安宁区与榆中县最优,红古区最差。安宁区加强城区绿化,其人均绿地面积达到12.89 m2,位居全市首位,榆中县属于兰州市林业保护重点县区,森林覆盖率超过15%,而红古区由于自然灾害应对能力不足,成灾率达100%,土地生态状态相对较差。影响兰州市区域内空间分布差异的指标有人口自然增长率、城市人口密度、受灾面积成灾率、第三产业比重、年造林面积、城市环卫机械数量、水土流失治理率。

3讨论与结论

3.1讨论

采用PSR模型构建兰州市土地生态安全评价指标体系,运用熵权法确定指标权重,从时间和空间2个维度,对2006~2013年兰州市土地生态安全进行时空差异分析。得到的结果,兰州市土地生态安全状态等级由“恶劣”改善为“良好”,区域内部土地生态安全差异较大,与此阶段内兰州市土地生态安全情况较为吻合,这说明依据PSR模型能够客观的反映和评价兰州市土地生态安全状况,并且能够从时空的角度分析各县区之间的差异,其结果真实可靠。影响土地生态安全的因素相对较多,本文没有将所有的影响因素纳入指标体系内,指标选择相对有限。因此,在以后的研究中,还需全面考虑土地生态的区域差异,不断探讨建立更加完善的评价指标体系和评价模型,促进土地生态安全研究。

由研究结果提出进一步提高兰州市土地生态安全:(1)继续增强土地生态响应,增加环保支出比重,注重城市绿化,严格控制“三废”排放量,提高水土流失治理率和垃圾无害化处理率,扩大城市环卫机械覆盖面,增加造林面积,正确处理人口、经济发展与生态建设保护的协调关系,有效缓解土地生态压力;(2)注重土地生态治理相关资源在空间上的投入分配,在强化土地生态压力过高地区生态响应能力的同时,控制人口增长率,增加有机肥使用,减少化肥使用量,提高土地使用效率,增强生态管理力度,促进各县区土地生态安全在区域空间上的协调发展;(3)借鉴相关地区土地生态制度改革经验,鼓励社会资本以多种方式参与生态建设,将土地生态价值纳入经济核算中,建立生态补偿机制和新的土地资源有偿使用制度,进一步维持和提高土地生态安全水平。

3.2结论

(1)从2006~2013年对兰州市土地生态安全进行时空差异研究,结果表明兰州市土地生态安全的变化经历波动期(2006~2008年)、相对平稳期(2008~2011年)再到逐步上升期(2011~2013年),安全等级由“恶劣状态”逐步过渡为“良好状态”。兰州市土地生态压力指数从0.176一直下降为0.145,土地生态压力逐步增大。土地生态状态与土地生态响应指数分别从0.063、0.160提升到0.295、0.290,促使兰州市土地生态安全等级提高。由此可知,兰州市土地生态安全已得到有效保护和改善,土地生态结构和功能基本完善。

(2)相对于2006年,2013年兰州各县区中,七里河区、西固区、安宁区、榆中县土地生态安全指数均有所提高,城关区、红古区、永登县与皋兰县土地生态安全指数有所下降。2013年兰州市各县区土地生态安全等级均未达到“良好状态”,最优的榆中县也仅处于“敏感状态”,红古区最差,仍为“风险状态”。兰州市区域内各主指标空间分布差异较大是土地生态状态的改善和土地生态响应的增强。

参考文献:

[1]李玲,侯淑涛.基于P-S-R模型的河南省土地生态安全评价及预测[J].水土保持研究,2014(1):188-192.

[2]刘勇,刘友兆,徐萍.区域土地资源生态安全评价—以浙江嘉兴市为例[J].资源科学,2004,26(3):69-76.

[3]杨倩倩,陈英.西北干旱区土地资源生态安全评价[J].干旱地区农业研究,2012(4):195-199.

[4]Costanza R.The value of the world’s ecosystem services and natural capital[J].Nature,1977,387(15):253-260.

[5]Wackernagel M,Rees W E.Our Ecological Footprint:Reducing Human Impact on the Earth[M].Gabriola Island:New Society Publishers,1996:15-19.

[6]杨春红,张正栋.基于P-S-R模型的汕头市土地生态安全评价[J].水土保持研究,2012(3):209-214.

[7]张宇,游和远.基于P-S-R的土地资源生态环境安全评价[J].生态经济,2015(8):125-128.

[8]曲哲,任家强,李红丹.基于生态足迹的朝阳市土地生态安全研究[J].中国人口.资源与环境,2011(1):459-461.

[9]黄海,刘长城,陈春.基于生态足迹的土地生态安全评价研究[J].水土保持研究,2013(1):193-196,201.

[10]安文渊,孙鹏举.基于生态足迹法的兰州市土地利用变化评价[J].甘肃农业,2014(9):26-29.

[11]张小虎,雷国平.黑龙江省土地生态安全评价[J].中国人口资源与环境,2009(1):88-93.

[12]王鹏,况福明.湘南红壤丘陵区土地生态安全动态评价—以衡阳市为例[J].水土保持研究,2013(3):243-248.

[13]魏鹏,刘学录.兰州市红古区农用地分等评价与分析[J].草原与草坪,2014(4):43-46.

[14]裴科亮,刘学录.庄浪县土地节约集约利用分析[J].草原与草坪,2012(6):56-58.

[15]张祥义,赵文廷.基于PSR模型的河北省土地生态安全评价的分区[J].贵州农业科学,2013(8):207-211

[16]刘凌冰.甘肃省土地生态安全评价研究[D].西安:西北农林科技大学,2014.

[17]王鹏,唐丽.河南省土地资源生态安全评价[J].资源开发与市场,2012(3):257-260.

PSR model based evaluation on the spatiotemporal differences of land ecological security of Lanzhou City

REN Yang-yang,DUAN Xiao-hong

(CollegeofEconomicsandManagement,GansuAgriculturalUniversity,Lanzhou730070,China)

Abstract:The spatiotemporal differences of land ecological security of Lanzhou from 2006 to 2013 were studied through entropy weight method and comprehensive evaluation method with land ecological security evaluation index system established with PSR model. The results showed that the land ecological security changed from 'bad' in 2006 to 'good' in 2013. Land ecological security pressure index decreased from 0.176 to 0.145,land ecological state and land ecological response index increased from 0.063 and 0.160 to 0.295 and 0.290 respectively. The regional spatial differences of land ecological security index were obvious,land ecological state improvement and enhanced response mainly concentrated in the area under high land ecological stress. Accordingly,the structure and functions of land ecological state has entered a good stage.

Key words:land ecological security;spatiotemporal differences;PSR model;entropy weight method;Lanzhou City

中图分类号:X 821

文献标识码:A

文章编号:1009-5500(2016)01-0048-07

作者简介:任阳阳(1989-),男,陕西延安人,硕士研究生。

基金项目:国家自然科学基金项目(71263003);甘肃农业大学青年研究生导师项目“兰州市典型休闲农业发展路径研究”(GAU-QNDS-201307)资助

收稿日期:2015-10-13; 修回日期:2016-01-18

E-mail:754184280@qq.com

段小红为通讯作者。