高中物理情境创设的问题及教学建议

陈一垠

摘 要:现阶段高中物理课堂中的情境创设存在诸如情境类型单一、未充分挖掘情境内容的教育价值、预设情境难度过大、情境创设的目标指向性不明确等一系列问题。为提高情境教学的效度,情境创设应遵循增加情境类型的多样性、挖掘情境内容的教育性、明确情境目标的指向性、把握预设情境的难易性等8个基本原则。

关键词:高中物理;情境创设;教学建议

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2016)3-0013-4

不同学科领域对“情境”有不同的解读,教育中的“情境”实质上是“人为优化了的环境”[1],且这种环境带有一定的情绪色彩,能够引起学生的情感体验。新课改以来,情境越来越受到人们的重视,情境创设已经成为了一种常用的教学手段。但是,由于对情境的内涵、类型、作用,情境创设的目的、手段等缺乏理性思考,教师在物理课堂情境创设过程中暴露出了诸多问题。本文结合相关案例(案例均为课堂实录)对这些问题进行了梳理,并在此基础上提出几点教学建议。

1 情境创设的问题

1.1 情境类型单一,多以实验情境为主

根据不同的分类标准,可以对情境进行不同的分类。笔者按情境内容的不同,将物理课堂教学中常见的情境大致分为7类:问题情境、实验情境、影视情境、实物情境、故事情境、生活情境、活动情境。虽说上述各类情境间并不绝对互斥,但彼此在创设手段、呈现方式、教学功能等方面都有所不同。因此,在课堂教学的不同环节或处理不同的教学内容时,教师可以创设不同的情境来实施教学,以便有效促进教学目标的达成。

然而,或许是由于近年来物理学科对实验教学的过度推崇,教师对实验情境颇为青睐,而对其他情境类型应用较少。不可否认,实验对于物理学科教学而言有着举足轻重的作用,但并非所有的教学内容都适合用实验的方式来教授。此外,在一堂课中情境类型过于集中,也会引起学生的审美疲劳,导致其学习专注度下降,从而影响学习效率。因此,拘泥于某种情境而忽视其他类型的情境并非明智之举。

1.2 没有充分挖掘情境内容的教育价值

创设情境“易”,用好情境“难”。教师对于所创设的情境蕴含的教育价值缺乏充分的评估,以致于情境内容的教育功能无法充分实现。

案例1 “磁现象和磁场”一课的教学片段——奥斯特精神(问题情境)

师:奥斯特之前已有多位科学家研究过电和磁之间的联系,但由于受到一些观念的束缚,他们的研究最终以失败告终。而奥斯特坚持下来并最终发现了电流的磁效应,看上去他的这个发现具有偶然性,但是,你们认为奥斯特之所以能够成功其自身需要具备哪些要素呢?

生A:首先,他能提出相应的观点,并且不断地探究,虽然失败但是能够坚持。最后,当发现了比较重要的结论之后,能够更加深入地研究。

师:很好!第一,要能大胆地去猜想;第二,要有耐心,要能坚持不懈地去研究;第三,当发现了这个结论之后,还要能够深入地去研究它。

分析:该情境是培养学生情感、态度与价值观的极佳素材,很好地落实了新课程提出的三维教学目标。其蕴含的教育教学功能如下:引发学生积极思考,培养学生的科学精神和评价意识,锻炼学生的发散性思维。略显遗憾的是,对于这样的开放性问题,教师仅请了一位学生作答,并没有充分关注到其他学生。虽然该学生的回答很精练,但说不定其他学生会有更加精辟的观点。从这个角度来看,教师还没有将该情境的作用发挥到极致,这对情境本身来说是种浪费。

1.3 预设情境超出了学生的认知范围

教师在预设情境时没有充分考虑学生现有的认知发展水平,以致于情境内容过难或过易,不在学生的最近发展区以内。

案例2 “力的分解”一课的教学片段——估算头发丝的最大承受力(问题情境)

师:请大家思考,仅用一把米尺和一个50 g的砝码,怎样估算一根头发丝的最大承受力?

生A:先将砝码挂于头发丝上并用两只手分别拉住头发丝的两端,再将头发丝逐渐拉直,拉到一定程度时,头发丝断裂,此时头发丝受到的力即为最大承受力。

(教师演示)

师:那么,如何求出这个力的大小呢?

生(全体):(沉默)。

师:我们先来思考砝码对头发丝的拉力会产生怎样的作用效果?

(如图1所示,教师在黑板上画出拉力F的两个分力F1、F2,并作出平行四边形,再根据三角形关系导出头发丝最大承受力的表达式Fmax=。)

图1 求头发丝最大承受力的示意图

分析 该问题情境是对“按实际作用效果分解一个力”的拓展应用,让学生在掌握“分解力”的基础上,能够利用三角形知识计算出分力的大小。但实际上,该情境并没有达到预期的效果。究其原因,则是教师对学生的学习能力和已有的知识水平估计过高。一方面,学生刚刚接触力的分解,对于如何确定一个力的实际作用效果并没有充分掌握,这就导致了学生无法作出力的平行四边形;另一方面,学生对三角函数的知识掌握得并不理想,所以即使教师画出平行四边形,学生仍无法求出分力的大小。因此,这一情境不适合在新授课中呈现。

1.4 情境创设的目标指向性不明确或与目标相背离

教师对情境与教学目标之间的关系认识模糊,导致情境创设流于形式,华而不实。

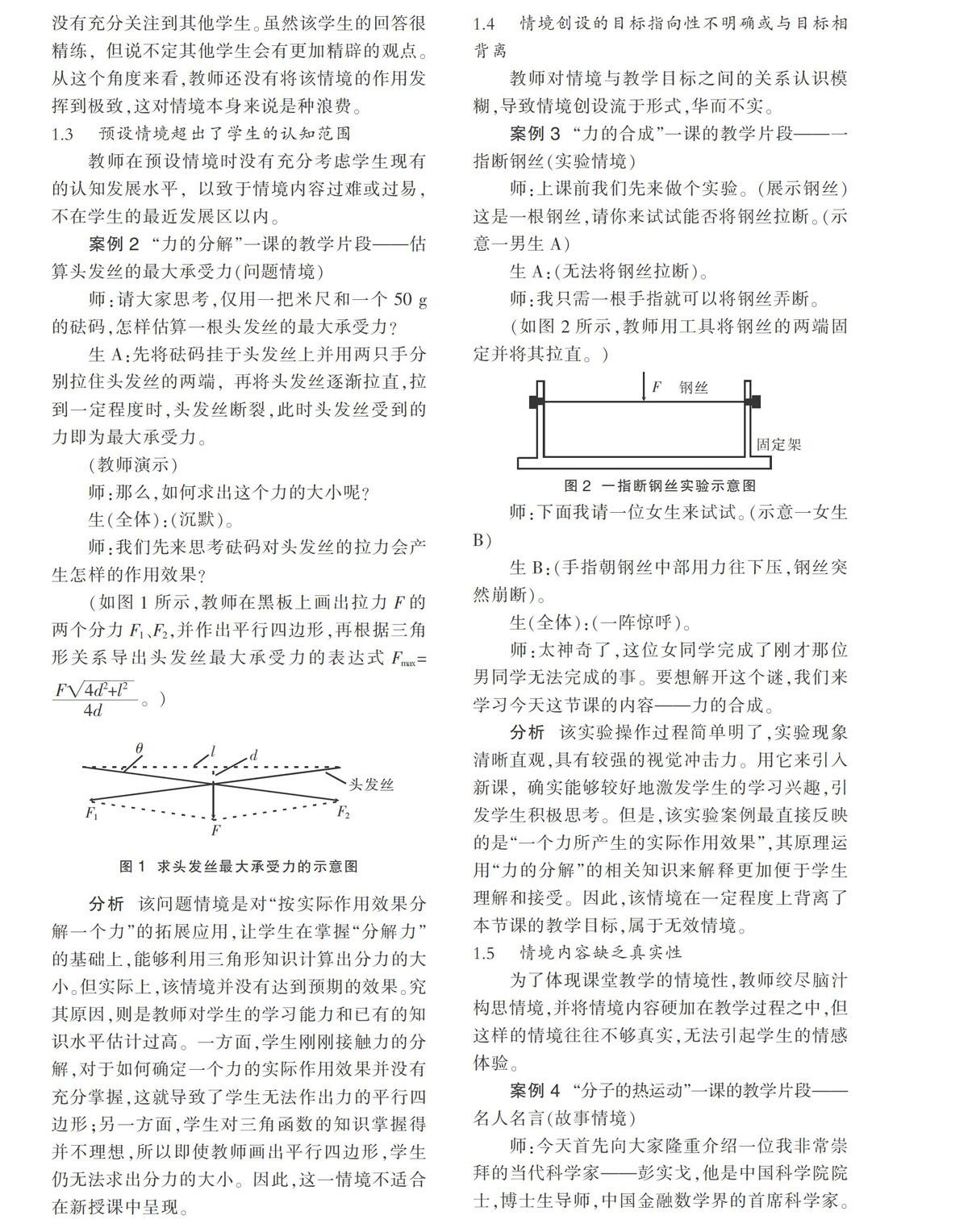

案例3 “力的合成”一课的教学片段——一指断钢丝(实验情境)

师:上课前我们先来做个实验。(展示钢丝)这是一根钢丝,请你来试试能否将钢丝拉断。(示意一男生A)

生A:(无法将钢丝拉断)。

师:我只需一根手指就可以将钢丝弄断。

(如图2所示,教师用工具将钢丝的两端固定并将其拉直。)

图2 一指断钢丝实验示意图

师:下面我请一位女生来试试。(示意一女生B)

生B:(手指朝钢丝中部用力往下压,钢丝突然崩断)。

生(全体):(一阵惊呼)。

师:太神奇了,这位女同学完成了刚才那位男同学无法完成的事。要想解开这个谜,我们来学习今天这节课的内容——力的合成。

分析 该实验操作过程简单明了,实验现象清晰直观,具有较强的视觉冲击力。用它来引入新课,确实能够较好地激发学生的学习兴趣,引发学生积极思考。但是,该实验案例最直接反映的是“一个力所产生的实际作用效果”,其原理运用“力的分解”的相关知识来解释更加便于学生理解和接受。因此,该情境在一定程度上背离了本节课的教学目标,属于无效情境。

1.5 情境内容缺乏真实性

为了体现课堂教学的情境性,教师绞尽脑汁构思情境,并将情境内容硬加在教学过程之中,但这样的情境往往不够真实,无法引起学生的情感体验。

案例4 “分子的热运动”一课的教学片段——名人名言(故事情境)

师:今天首先向大家隆重介绍一位我非常崇拜的当代科学家——彭实戈,他是中国科学院院士,博士生导师,中国金融数学界的首席科学家。在他的人生中,有多次意外机遇和转折。他笑言:“我的人生就像‘布朗运动’,充满了偶然。”那么,什么是“布朗运动”呢?这就是我们这节课所要讨论的主要内容之一,本节课我们来学习课本的第二节——分子的热运动。(教师转而讲解“扩散现象”)

分析 该情境的主要目的就是引入“布朗运动”,但教师提出“布朗运动”这一概念后,并没有顺着这个话题往下讲,而是转而讲解“扩散现象”,这样的做法有点莫名其妙。总体来看,教师向学生介绍的“彭实戈老师”和“布朗运动”之间有点“拉郎配”的意思,所谓的“崇拜”或许仅仅是因为彭实戈老师的话语中有“布朗运动”而附加在他身上的一顶“帽子”,这样的情境牵强附会,缺乏真实性。

1.6 情境用时缺少整体性规划

教师在教学实践中往往会遇到这样的情况:由于在前半节课的情境创设环节消耗了太多的时间,后半节课中的情境内容没有足够的时间来开展,最终导致教学任务无法完成。如果此类情况频繁出现,那么日常教学进度会受到严重影响,从而导致教学效率日渐低下。而造成这种情况的主要原因还是在于教师的教学预设不够充分,对课堂的整体性把握不足,没有合理分配好各个情境内容的教学用时。

1.7 演示实验情境的细节处理不规范

教师对演示实验的准备不够充分,对实验操作的细节关注不足,导致实验操作在细节上存在瑕疵。

案例5 “分子的热运动”一课的教学片段——扩散速度与温度的关系(实验情境)

师:我们来比较一下红墨水在冷水和热水中扩散速度的快慢。

(教师将两只完全相同的烧杯置于桌面上,并向其中一只烧杯中加入适量冷水)

师:现在要在另一只烧杯中加入热水,请大家思考一下对所加的热水有什么要求?

生(部分):与冷水的量要相等。

师:哦,这就是所谓的“控制变量法”。

(教师向另一只烧杯中加入等量热水)

师:现在我要向两只烧杯中滴入红墨水,那么对滴入的红墨水有什么要求呢?

生(部分):等量且同时。

(教师向两只烧杯中同时滴入等量红墨水,再将一张白纸置于两烧杯后面并用手推着两只烧杯使其相互靠近)

师:(20秒后,示意生A)通过观察实验现象,你有什么发现?

生A:我发现红墨水在热水中扩散得比较快。

师:也就是说,温度越高,扩散现象越明显。

分析 创设该实验情境是为了说明扩散速度与温度之间的关系,让学生通过自己的观察,得出“温度越高,扩散越快”的结论。整个实验过程中,教师注意到了要控制冷热水总量相等、滴入红墨水必须同时且等量等方面的问题。但在滴入红墨水后,教师犯了一个错误:用手推着两只烧杯,使其相互靠近。其本意是想将两只烧杯都置于白纸正前方,以便学生观察到的实验现象更清楚。但是在移动烧杯的过程中,杯中的水也会晃动,且两只烧杯中水晃动的程度无法做到一致。由于水的晃动对扩散快慢有一定影响,这样一来就必然会影响实验结论的准确性。

1.8 模拟实验情境中存在科学性错误

由于对学科知识缺少深入钻研,很多教师意识不到情境中存在的科学性错误,导致情境创设的效度下降。

案例6 “分子的热运动”一课的教学片段——布朗运动的模拟视频(实验情境)

师:为了便于大家理解布朗运动的成因,我们来观看一段模拟布朗运动的实验视频。

视频内容(气桌上的模拟实验):气桌上的红色小滑块(共21个)代表水分子,在做不停的无规则运动,再将代表颜料颗粒的蓝色大滑块(直径约为红色小滑块的5倍)放在气桌上,在水分子的不停碰撞下,大颗粒也开始无规则运动起来。

师:通过上述这段视频,我们知道布朗运动是由于大量液体分子对悬浮微粒撞击作用的不平衡性所产生的。

分析 在分析布朗运动的成因时,仅靠教师的讲解,效果不够理想。因此,教师借助模拟实验来形象生动地展示布朗粒子的运动情况,以便学生更好地理解液体分子对布朗粒子撞击作用的不平衡性。然而,模拟实验也有不足之处。例如,布朗粒子的数量级一般在10-6 m,而液体分子的数量级一般在10-10 m,两者相差4个数量级,尺寸相差巨大。此外,布朗粒子周围的液体分子数量多得惊人,这些情况在模拟实验中均无法体现出来。因此,学生在观看完视频后,可能会对分子运动模型产生错误认识。

2 情境教学的建议

为了解决高中物理情境创设过程中存在的这些问题,提高情境创设的有效性,笔者提出以下几点教学建议。

2.1 增加情境类型的多样性

不同类型的教学情境具备了不同的特点,能够达到不同的教学效果。因此,教师在教学预设环节应根据不同特点的教学内容设计不同的情境,以尽可能地丰富情境类型,避免情境类型过于单一。

2.2 挖掘情境内容的教育性

任何教学情境都具有一定的教育教学功能,但相应的教育功能能否实现,取决于教师是否善于利用和妥善处理情境素材。为了避免情境资源浪费,教师在课堂教学中应该充分挖掘情境的内在价值,最大化地发挥出情境的作用,并利用所创设的情境来实现既定的教育教学目标。

2.3 明确情境目标的指向性

我们应该认识到,情境创设是更加有效地实现教学目标的一种手段,而非最终目的。因此,教师所创设的情境必须具有明确的目标指向性。就具体的某节课而言, 教师应该仅仅围绕这节课的教学目标来设计情境,以使情境能够真正服务于目标,并切实促进目标的达成。

2.4 把握预设情境的难易性

要使情境能够切实有效地促进教学目标的达成,还必须充分考虑教学对象即授课班级学生的认知发展水平,并以此为基础,把握好情境的难易程度,将情境的思维难度控制在绝大部分学生的最近发展区以内。

2.5 保障情境用时的合理性

教师在教学预设阶段应该根据情境的难易程度以及在教学中的作用提前分配好各个情境的教学用时,并在实际教学过程中严格按照教学计划来执行,以保障每堂课后半段所预设的情境也有充足的时间来开展。

2.6 提高情境创设的规范性

在课堂上,教师的一言一行、一举一动都会对学生施加一定的影响。因此,教师应努力改善自身的行为举止,力求对学生产生积极的影响。尤其是在创设演示实验情境时,教师应对实验目的、实验原理以及实验方法有准确的认识,并在此基础上,规范有序地实施实验操作步骤,谨慎合理地处理实验操作细节,以便充分发挥演示实验潜在的教学功能,“使得学习主体在非意识的状态下经受了一次科学精神的洗礼”[2]。

2.7 确保情境内容的科学性

作为一门自然科学,物理学具有科学性的一般特征。这决定了以物理知识为载体的物理学科教学应遵循科学性原则,因而,服务于物理教学的情境内容也应具有相应的科学性特征。这就要求教师在创设情境的过程中应以客观事实为依据,使情境内容能够正确反映物理概念、规律和思想的本质属性。

2.8 注重情境问题的开放性

物理教学之于学生不仅仅是知识和技能的传授,更是思维品质的培养,而创设具有启发性和开放性的问题情境则是培养学生思维、提升其思维品质的有效途径。现阶段的高中物理教学在所谓的“应试目标诉求”的制约下,为了在短时间内提升学生的应试技能,多以封闭性的试题来考查和训练学生,而这恰恰束缚了学生思维能力的发展。为改变这一现状,弥补封闭性试题教学功能的不足,教师在课堂教学中应多设计一些开放性问题来培养学生的发散性思维和创新意识。

参考文献:

[1]李吉林.为全面提高儿童素质探索一条有效途径——从情境教学到情境教育的探索与思考(下)[J].教育研究,1997(4):55—63,79.

[2]朱建廉.实验教学研究的两个案例[J].中学物理教学参考,2012,41(6):6—8.

(栏目编辑 赵保钢)