初中物理复习课教师教学行为的实践与思考

徐美蓉

摘 要:复习是对所学知识的再认和重现,也是对所学内容的巩固和提升。但物理复习课中教师的教学行为比较单一。本文以“简单机械和功”复习课为例,采用多样化的教学行为,使学生手、眼、耳、脑并用,帮助学生重新理解知识,提高思维能力。

关键词:复习课;教学行为;简单机械和功;有效

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2016)3-0023-4

1 问题的提出

孔子曰:“学而时习之,不亦说乎”,“温故而知新,可以为师矣”。根据德国心理学家艾宾浩斯发现的遗忘规律,复习是一种对所学知识的再认和重现,同时也是对所学内容的巩固和提升。

复习课一般为一个单元或一个知识板块的复习,常采用“梳理知识—学生练习—教师讲解”的教学流程,梳理知识通常是对某个单元知识的简单罗列。通过练习发现问题查漏补缺。

复习课之所以难上,主要原因如下:

1)实验复习过度知识化,缺乏思维和方法的训练。实验复习是物理复习的一个重要方面,也是复习的难点。复习时,如果把实验重新做一遍,既没有必要,也没有时间。教师往往采用口述实验、让学生看书复习实验、练习实验题等方式唤起学生的深层记忆,学生只是对实验的知识进行了回顾,知其然而不知其所以然,思维并没有得到锻炼。

2)知识琐碎,缺乏条理性。复习课的知识点零碎,复习的内容较多,而时间有限,教师常按教材上的顺序采用讲述、提问等方式进行复习,每个知识点都涉及到,但学生对知识之间的逻辑结构却并不了解,不利于知识的系统化、条理化。

3)知识遗忘,错误的前概念依然顽固存在。由于复习阶段距离新课教学的时间较长,学生对所学的知识已经遗忘得差不多了,头脑中一些根深蒂固的、错误的前概念又暴露出来了,如又出现了 “物体的速度越大,惯性越大”,“用力推桌子,桌子没动,是因为推力小于桌子受到的摩擦力”等错误的前概念。

4)学生参与度低,教学方式单一化。复习课主要采用学生练习、教师讲解的教学模式,教学方式单一。由于繁重的课业负担和精神压力,学生比较疲劳,复习课容易走神,课堂参与度低。

这样的复习教学,学生总是跟着教师的思维走,鲜有自己的思考,思维能力并没有得到提高。所以,创新复习教学的模式是很有必要的。下面以“简单机械和功”为例谈谈复习教学。

2 根据课标重组、整合教学内容

复习教学必须熟悉课标和教材内容。如果按照教材的逻辑顺序进行复习,复习模式单一,有些知识出现重复,而且容易引起学生思维上的疲劳,打破原有教材结构,重组、整合教学内容是很有必要的。

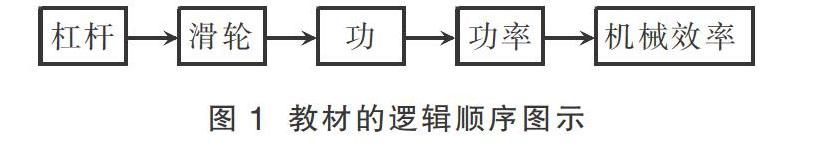

《简单机械和功》一章共5节内容,有1个学生实验,5个活动。《义务教育物理课程标准(2011版)》对本章的基本要求是:1.知道简单机械。通过实验,探究并了解杠杆的平衡条件。2.知道机械功和功率。用生活中的实例说明机械功和功率的含义。3.知道机械效率。了解提高机械效率的途径和意义。4.了解人类使用机械的历程。了解机械的使用对社会发展的作用。教材的逻辑顺序如图1。

功、简单机械是学习“机械效率”的基础,所以笔者确定先复习“功”和“功率”,再把简单机械的知识点融合到“机械效率”中,具体教学流程图如图2。教学的重点是杠杆和滑轮的机械效率。

3 根据教学内容,确定教学行为

美国心理学家奥苏贝尔说过:“假如我把全部教育心理学归纳为一条原理的话,那么,我一言以蔽之:影响学习的唯一重要的因素,就是学生已经知道了什么,要探明这一点,并据此进行教学。” 复习教学要驱动学生去主动学习,帮助学生对知识有新的理解,提升学生的思维,采用多种感官刺激,有效减少学生的思维疲劳。

3.1 “功”与“功率”的复习,注重情境创设激发兴趣

教师对复习课教学的情境创设往往重视程度不够,复习仅仅是知识的简单堆砌。复习课中,教师创设情境引入复习主题,更容易激起学生对复习课的兴趣。

情境1:用“广西举重选手蒋惠花为中国摘得青奥会首金”的视频引入“功”,让学生分析举重过程分为几个阶段,每一阶段运动员对杠铃的做功情况,并让学生总结做功的必要条件、功的定义、定义式和单位。

教学行为的选择及其依据:功的教学采用了多媒体教学行为和问题行为。通过多媒体教学行为引起学生对本节课的兴趣,同时渗透了爱国主义教育。通过问题行为采用启发诱导的方式让学生回顾知识,使学生对所学知识印象深刻。

情境2:创设“估测上楼时的功率”的活动情境:让某位同学分别从一楼走上和跑上三楼并计时,假设同学的质量是50 kg, 问两次做功是否相同?功率是否相同?怎么计算功和功率?

教学行为的选择及其依据:功率的教学采用了活动行为和问题行为。活动行为让学生很自然地从功过渡到功率,在情境中帮助学生复习功率。

创设合理的教学情境,通过眼、耳、口、手、脑等多种感官刺激,帮助学生回顾功和功率内容的同时能激发学生的学习兴趣,有利于学生主动参与课堂。

3.2 “杠杆”和“机械效率”整合复习,拓展实验锻炼思维

物理概念、规律的得出离不开实验。通过设计实验能培养学生的思维能力,通过观察现象培养学生的观察能力,通过对实验结论的再思考培养学生的质疑能力。但在复习教学中,教师却很少使用实验行为。

“探究杠杆的平衡条件”是本章重要的学生实验。如果在复习时仅仅讲过一遍知识点或按照书上的流程进行实验,对基础好的同学则没有必要,对基础一般的同学则不利于唤起他们对已经遗忘知识的深层记忆。所以,复习时笔者采取了让学生回顾实验过程,请一个学生演示,再结合教师提问的方式拓展实验启发学生思维。

案例1 复习杠杆的定义、五要素、平衡条件,分类并回顾探究杠杆的平衡条件的实验。回顾实验时,让学生说明实验过程,请一个学生演示,教师适当提问。

先给学生足够的钩码,不给弹簧测力计。

学生演示:先把杠杆挂在铁架台上,然后调节杠杆在水平位置平衡。

教师提问:此时为什么要调节杠杆在水平位置平衡呢?

学生演示:在杠杆10 cm的位置挂上3个砝码,在杠杆的另一侧挂上4个砝码,然后调节杠杆在水平位置平衡。(根据演示,学生发现很难调节杠杆在水平位置平衡)

教师出示弹簧测力计:为什么用弹簧测力计就可以让杠杆在水平位置平衡呢?现在我们怎么做这个实验?

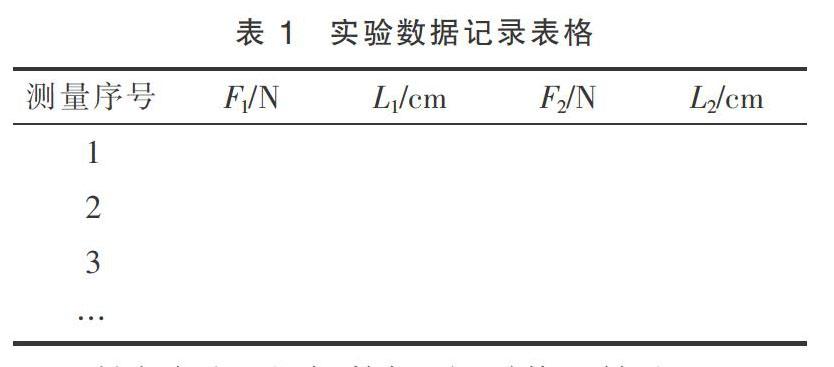

学生演示:先保持钩码和弹簧测力计的位置不变,改变钩码的数量,读出弹簧测力计的示数;然后保持钩码的数量和位置不变,改变弹簧测力计的位置,读出弹簧测力计的示数;再保持弹簧测力计的位置和钩码的数量不变,改变钩码的位置,读出弹簧测力计的示数。(让学生记录数据到表格1中)

教师提问:根据数据,得到什么结论?

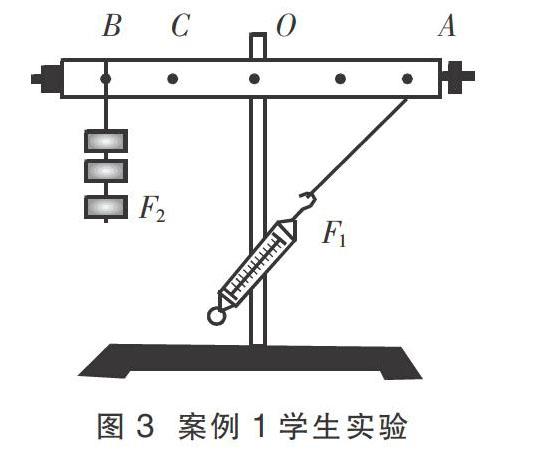

教师提出问题:但是,有一位同学得到的结论却是:动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离,这个结论是否合理?怎么操作才能验证这个结论不合理?

学生回答:将弹簧测力计斜着向下拉(图3)。

学生演示,教师提问:我们发现这个力比原来怎样了?为什么?

教学行为的选择及其依据:杠杆的教学主要采用了实验教学行为。通过学生演示、说明,教师提问、学生思考复习旧知识,同时进行拓展,锻炼学生的思维。

案例2

教师提出问题:1.用杠杆提升重物(图4),什么是有用功,什么是总功?

2.什么是额外功?

3.三者什么关系?

练习:假设弹簧测力计的示数为0.5 N,钩码的重力为1.0 N,钩码上升的高度为0.1 m,测力计移动的距离为0.3 m,杠杆的机械效率为多少?

教学行为的选择及其依据:杠杆的机械效率并不是本课的重点,在杠杆中通过问题串和例题简单复习杠杆的机械效率,帮助学生回顾机械效率的知识。

3.3 “滑轮”和“机械效率”整合复习,串联问题帮助回忆旧知

问题行为是复习中常用的一种教学行为。定滑轮和动滑轮的工作特点难度不大,没有必要采用实验行为。“再探动滑轮”是建立在“探究动滑轮的工作特点”基础之上的。此时,学生已经有了《功》一节的知识储备,教师采用问题行为帮助学生理清思路复习旧知,学生再进行分组实验,计算机械效率,这样能帮助学生巩固所学内容。

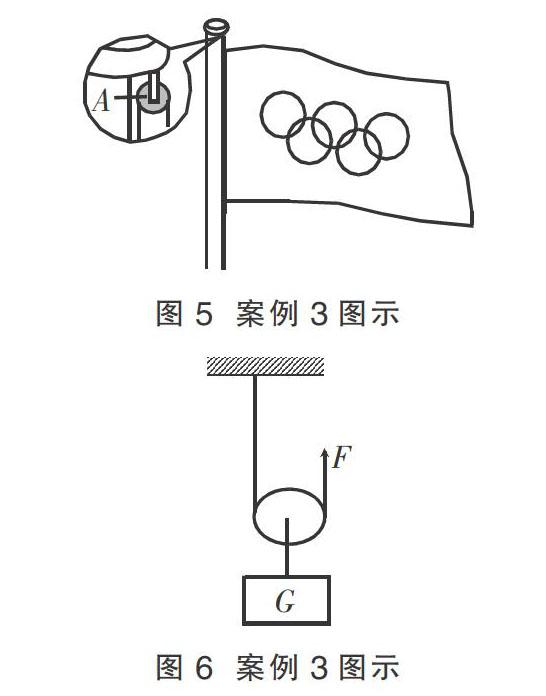

案例3 教师让学生判断图5和图6中的滑轮分别是哪种滑轮,并让学生回忆动滑轮和定滑轮的工作特点。

教师提出问题:要测量图6中动滑轮的机械效率,要测量哪些物理量?用到哪些实验器材?操作过程中要注意什么?怎么设计实验数据记录表格?

学生交流,展示汇报。

教师让学生进行分组实验,测量、记录数据并计算机械效率。

教师引导学生总结实验:在这个实验中,哪个功是有用功?哪个功是总功?哪个功是额外功?如何求出该动滑轮工作时的机械效率?(学生回答、计算)

教师评价:不同组的机械效率不同。动滑轮的机械效率与哪些因素有关?有什么办法能提高动滑轮的机械效率?

教学行为的选择及其依据:该教学片断中主要采用了问题行为、实验指导行为等教学行为,帮助学生唤起定滑轮、动滑轮和机械效率的知识以及相关的实验。

3.4 结束语

“简单机械和功”的复习,教师把重点放在了“杠杆”和“动滑轮的机械效率”上,复习过程以问题行为贯穿教学的始终,还采用了实验行为、多媒体教学行为、活动行为等教学行为,采用多种感官刺激,帮助学生缓解课堂疲劳,集中注意力,锻炼思维,提高复习效果和效率。 参考文献:

[1]教育部.义务教育物理课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2011.

[2]施良方,崔允郭.教学理论:课堂教学的原理、策略与研究[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

(栏目编辑 刘 荣)