协定方眩晕停治疗椎-基底动脉供血不足性眩晕患者的临床研究

严小萍 单梅芳 邵建兵

协定方眩晕停治疗椎-基底动脉供血不足性眩晕患者的临床研究

严小萍单梅芳邵建兵

【摘要】目的探讨我院协定方眩晕停对椎-基底动脉供血不足性眩晕患者治疗的临床效果。方法选取自2014年3月至2015年2月收治的椎-基底动脉供血不足性眩晕患者92例为研究对象,随机分为对照组和治疗组,每组46例。对照组患者采用尼莫地平片治疗,治疗组则加用我院协定方眩晕停经验汤剂内服,连续治疗2个月。观察患者主要症状的改善情况,通过2组患者证候积分变化评价其有效率,用经颅多普勒(TCD)检测治疗前后椎-基底动脉血流速度变化,检测血液流变学指标。结果治疗组患者眩晕耳鸣、头痛且胀、易怒、失眠多梦等主要症状改善与对照组相比更为明显,其证候积分明显低于对照组患者,但有效率明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05) ;观察组患者的椎-基底动脉血流速度改善明显优于对照组患者,其LVA、RVA、BA增加幅度大于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05) ;观察组患者的血液流变改善明显优于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。结论眩晕停治疗椎-基底动脉供血不足性眩晕患者疗效肯定,利于缓解患者的临床症状,提高患者的椎-基底动脉血流速度,改善血液流变,值得临床推广应用。

【关键词】椎-基底动脉供血不足性眩晕;眩晕停;椎-基底动脉血流速度;血液流变

椎-基底动脉供血不足性眩晕是临床好发于中老年人的常见脑血管疾病,患者以眩晕为主要或唯一症状,发作典型,常伴有交叉性肢体无力等感觉障碍,具有病情复杂、发病率高、容易反复等特点,占中老年人各种眩晕的60%以上。若失治或误治部分患者可出现不可逆性脑缺血改变,易发生急性脑血管疾病。因此,采取有效方式早期干预是预防和减少急性脑血管病发生率的重要举措。笔者近年来临床一直致力于脑血管疾病的诊治工作,临床所见椎-基底动脉供血不足性眩晕患者多为风阳上扰证,结合其病机特点,我院自拟协定方眩晕停进行治疗,报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料选取我院2014年3月至2015年2月收治的椎-基底动脉供血不足性眩晕患者92例为研究对象,随机分为对照组和治疗组。对照组46例,男25例,女21例;年龄48~72岁,平均(54.2±3.7)岁;病程3 h~3 d,平均病程(1.5±0.5) d;合并糖尿病者9例,冠心病者10例,高血压者20例,颈椎病者17 例;治疗组患者46例,男28例,女18例;年龄47~75岁,平均(55.4±3.5)岁;病程2 h~5 d,平均病程(1.8±0.4) d;合并糖尿病者7例,冠心病者11例,高血压者18例,颈椎病者16例。2组患者的性别比、年龄、病程、并发症等一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2诊断标准中医诊断参照《中医病证诊断疗效标准》[1]中风阳上扰证眩晕的标准确诊。风阳上扰证:眩晕耳鸣,头痛且胀,易怒,失眠多梦,或面红目赤,口苦,舌红,苔黄,脉弦滑。西医参照《实用神经病学》[2]确诊。患者以眩晕为主要或唯一症状,发作典型,常伴有交叉性肢体无力,手脚不灵活,头面部及对侧肢体可能出现感觉障碍,咽下困难,视力可见模糊等。

1.3纳入标准患者年龄45~75岁,自愿参与本项研究,签署知情同意书;中医辨证为风阳上扰证;符合西医诊断标准;近1个月内未有使用降压药等治疗以影响疗效判断者。

1.4排除标准药物耐受性差、依从性差、意识不清晰;合并严重心肺、肝肾、神经系统、造血系统等病变;前庭神经元炎、梅尼埃病等;资料不全;年龄、中医证型不符;过敏体质或对药物过敏、存在药物禁忌症。

1.5治疗方法对照组患者采用尼莫地平片(国药准字H20003010,拜耳医药保健有限公司)治疗,30 mg/次,3次/d;治疗组则加用我院神经内科协定方眩晕停进行治疗,处方如下:天麻12 g,钩藤15 g,珍珠母30 g,磁石30 g,苍术25 g,法半夏15 g,丹参20 g,红花15 g,当归15 g,川牛膝10 g,泽泻10 g,葛根5 g,黄芪15 g,黄精12 g,甘草10 g,每日1剂,水煎分2~3次服用,连续治疗2个月。

1.6观察指标(1)观察患者眩晕耳鸣、头痛且胀、易怒、失眠多梦等主要症状的改善情况,参照《中药新药临床研究指导原则》[3]按照轻重分别给予0、1、2、3评分,评分越高,症状越严重。(2)用JYQTC-2000型超声经颅多普勒血流分析仪(TCD)检测治疗前后椎-基底动脉血流速度变化,探头:2.0 MHz脉冲波(PW),4.0 MHz连续波(CW),检测患者左侧椎动脉(LVA)、右侧椎动脉(RVA)、基底动脉(BA)的血流速度。(3)治疗前后抽取肘静脉血3 ml,肝素抗凝,用北京宏润达科技发展有限公司生产的YDA-IV全自动血流变分析仪检测血液流变学指标。

1.7疗效判断参照《中医病证诊断疗效标准》[1]进行评价。治愈:症状、体征及有关实验室检查基本正常。好转:症状及体征减轻,实验室检查有改善。未愈:症状无改变。

1.8统计学分析应用SPSS 20.0统计软件,计量资料以±s表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.12组椎-基底动脉供血不足性眩晕患者疗效比较治疗组有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组椎-基底动脉供血不足性眩晕患者疗效比较n=46,例

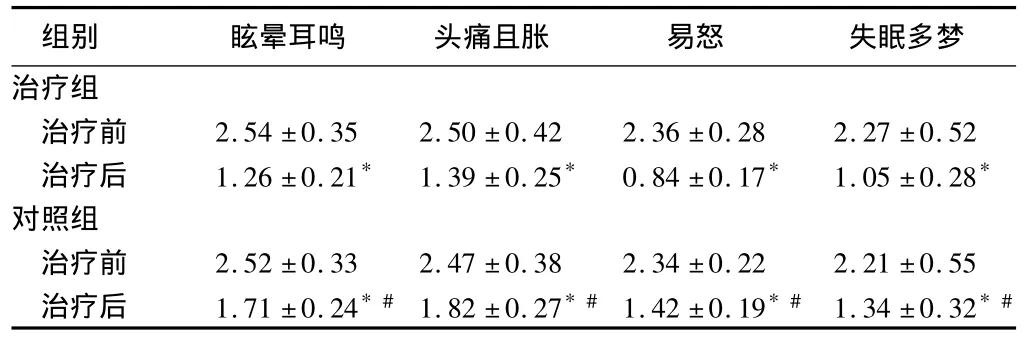

2.22组椎-基底动脉供血不足性眩晕患者证候积分比较治疗组患者眩晕耳鸣、头痛且胀、易怒、失眠多梦等主要症状改善与对照组相比更为明显,其证候积分明显低于对照组患者,但有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组椎-基底动脉供血不足性眩晕患者证候积分对n=46,分,±s

表2 2组椎-基底动脉供血不足性眩晕患者证候积分对n=46,分,±s

注:与治疗前比较,*P<0.05;与治疗组比较,#P<0.05

组别 眩晕耳鸣 头痛且胀 易怒 失眠多梦治疗组治疗前 2.54±0.35 2.50±0.42 2.36±0.28 2.27±0.52治疗后 1.26±0.21* 1.39±0.25* 0.84±0.17* 1.05±0.28*对照组治疗前 2.52±0.33 2.47±0.38 2.34±0.22 2.21±0.55治疗后 1.71±0.24* #1.82±0.27* #1.42±0.19* #1.34±0.32*#

2.32组椎-基底动脉供血不足性眩晕患者血流速度比较观察组患者的椎-基底动脉血流速度改善明显优于对照组患者,其LVA、RVA、BA增加幅度大于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组椎-基底动脉供血不足性眩晕患者血流速度对比n=46,cm/s,±s

表3 2组椎-基底动脉供血不足性眩晕患者血流速度对比n=46,cm/s,±s

注:与治疗前比较,*P<0.05;与治疗组比较,#P<0.05

组别LVA RVA BA治疗组治疗前 20.65±3.42 22.74±3.53 33.55±5.68治疗后 37.41±4.36* 39.49±4.25* 50.26±4.93*对照组治疗前 20.72±3.38 23.02±3.64 32.84±5.72治疗后 30.25±4.03* # 32.64±3.82* # 41.72±4.25*#

2.42组椎-基底动脉供血不足性眩晕患者血液流变比较观察组患者的血液流变改善明显优于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组椎-基底动脉供血不足性眩晕患者血液流变比较n=46,±s

表4 2组椎-基底动脉供血不足性眩晕患者血液流变比较n=46,±s

注:与治疗前比较,*P<0.05;与治疗组比较,#P<0.05

组别 全血高切黏度(mPa/s)全血低切黏度(mPa/s)血浆比黏度(g/L)纤维蛋白原(g/L)治疗组治疗前 6.45±0.63 13.29±1.37 1.85±0.62 4.49±0.68治疗后 5.27±0.35* 9.22±1.04* 1.42±0.45* 2.81±0.50*对照组治疗前 6.40±0.58 13.15±1.43 1.76±0.57 4.52±0.71治疗后 5.76±0.45* #11.82±1.21* #1.65±0.52* #3.66±0.64*#

3 讨论

椎-基底动脉供血不足性眩晕属于中医学“眩晕”的范畴。现代医学认为,血流动力学改变、微小动脉栓塞、脑血管痉挛、颈椎病、脑动脉硬化、高纤维蛋白血症、颈椎失稳等均可导致本病的发生[4]。由于此病病程长,迁延难愈,时有发作,而中医药针对这些特点具有独特方法且经济价廉、安全有效、不良反应少[5],因此,中医辨证论治成为研究热点,亦为笔者临床诊治所青睐。近年来,有关中医药治疗椎基底动脉供血不足性眩晕的作用机制研究较多,其作用机制主要体现在影响血液流变学、血脂、血液动力学、血小板、血管活性物质等[6]。尤其是中医药在改善血液流变学中的作用体现更为明显,全血黏度是决定脑血流量的一个重要因素,若机体血液黏度的升高,则会对血液循环产生阻力,减缓血液流速,从而降低微循环的有效灌注量,导致组织内气体和物质交换产生障碍,这种情况增加了血栓的形成几率,容易引起椎-基底动脉不足性眩晕的产生[7]。Machaly等[8]通过观察颈椎病患者旋转头部时椎动脉的血流速度,认为由于颈椎椎体退行性改变,大量骨赘形成,使得椎动脉血流速度减慢更加显著,继而表现为眩晕。本次研究结果显示,血液流变、血流速度与椎-基底动脉不足性眩晕患者的病情紧密相关,患者经眩晕停协定方治疗后临床疗效明显,血液流变学指标如全血高切黏度、低切黏度、血浆比黏度、纤维蛋白原等水平较治疗前明显降低,这充分说明眩晕停具有良好的解聚降黏作用,能通过降低患者机体血液的高凝状态、提高血流速度而生效。

从中医角度而言,笔者临床非常重视对“风”的论治,《素问·至真要大论》认为:“诸风掉眩,皆属于肝。”患者以眩晕为主,常常伴随肢体麻木等,体现了风性主动的特性。本病发作呈阵发性、具有反复发作、时轻时重的特点,反映了风性“善行而数变”的特征,可见,风邪与其发病息息相关[9]。由此,笔者临床多认为眩晕与风、痰、瘀、虚等诸多因素相关,临床多见虚实夹杂之象,为本虚标实之证。本在肝、肾亏虚,标在风、痰湿、瘀血。急性发作期多以实证风阳上扰证多见,风、痰、热搏结为主,瘀血为次,因此,治之须健脾补肝益肾、祛风化痰、益气活血为纲[10]。我院自拟眩晕停协定方中天麻主入肝经,性味甘平,有平肝潜阳、息风止痉、祛风通络的效果,其有效成分天麻素是治疗椎基底动脉供血不足性眩晕等脑血管病的一线药物,具有镇痛、镇静、营养神经细胞和明显的中枢抑制作用[11];钩藤长于清热平肝,息风定惊,《本草征要》言其可“舒筋除眩,下气宽中”;珍珠母性味咸寒,可平肝潜阳、安神、定惊明目,主治心悸失眠,惊痫癫狂,眩晕头痛,肝热目赤,翳膜遮睛;磁石性味咸寒,可镇惊安神,平肝潜阳,聪耳明目,纳气平喘,《名医别录》言其可“养肾脏,强骨气,益精除烦,通关节”;苍术气味芳香,性偏温燥,具有燥湿健脾,散寒祛风的作用;法半夏性味辛温,功可燥湿化痰;丹参、红花、当归、川牛膝功在养血活血、化瘀通络;泽泻可利湿消浊;葛根清风寒,净表邪,解肌热,止烦渴;黄芪、黄精、甘草为补益固本之物,健脾益肾为主;甘草还可调和诸药。众药配伍,组方严谨,具有攻补兼施,标本兼治的特点。

综上所述,眩晕停治疗椎-基底动脉供血不足性眩晕患者疗效肯定,利于缓解患者的临床症状,具有良好的解聚降黏作用,能通过降低患者机体血液的高凝状态、提高血流速度而生效,值得临床推广应用。

参考文献

1 国家中医药管理局主编.中医病证诊断疗效标准.南京:南京大学出版社,1994.122-126.

2 范维娇,杜良杰.颈椎失稳与椎基底动脉供血不足相关性的研究进展.颈腰痛杂志,2014,35:213-216.

3 中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则.第一辑.北京:中国医药科技出版社,1997.28-30.

4 孙学平.天麻素注射液联合马来酸桂哌齐特注射液治疗椎基底动脉供血不足性眩晕35例.中医研究,2015,28:17.

5 潘正文.椎基底动脉供血不足性眩晕的中西医研究进展.现代中西医结合杂志,2011,20:4596-4588.

6 张怀亮.中医药对椎基底动脉供血不足性眩晕实验研究进展.辽宁中医药大学学报,2013,15:24-27.

7 范志勇,吴山,林应强,等.基于微观血瘀探讨血管内皮细胞损伤在颈性眩晕中的发病机制.成都中医药大学学报,2014,37:124-126.

8 Machaly SA,Senna MK,Sadek AG.Vertigoisassociated with advanced degenerative changes in patients with cervical spondylosis.Clin Rheumatol,2011,30:1527-1534.

9 庄欣,刘颖.林慧娟治疗椎-基底动脉供血不足经验.山东中医杂志,2011,30:578-579.

10 薛瑞文,陈荣,路亚娥,吕予.综合疗法治疗风痰上扰证眩晕50例疗效观察.山东中医药大学学报,2015,39:146-159.

11 周江,于白莉.天麻素注射液治疗脑梗死急性期伴眩晕疗效观察.中国中医急症,2012,21:2022-2023.

·论著·

(收稿日期:2015-08-03)

doi:10.3969/j.issn.1002-7386.2016.04.034

【中图分类号】R 441.2

【文献标识码】A

【文章编号】1002-7386(2016) 04-0577-03

作者单位: 226500江苏省如皋市人民医院中药房(严小萍),神经内科(单梅芳),门诊药房(邵建兵)