媒体人眼里的《聚焦》

戚永晔

今年2月底,第88届奥斯卡金像奖揭晓。让全世界影迷们意外的是,本次最佳影片奖既没有颁给近来的大热门《荒野猎人》,也没有颁给演绎经典小说的《大空头》,而是以一种从未有过的姿态,颁给了根据几名记者调查牧师性侵儿童的真实案件改编的纪录片式的电影《聚焦》。

在影片“真实改编”的情节之外,这部以“媒体”、“记者”为关键词的电影,获得了国内外新闻界的关注。与以往好莱坞电影不同的是,《聚焦》并没有以夸张的手段包装记者这一身份,而是以真实的视角,再现了当今记者工作和媒体运营的现况。许多媒体人在观影后,都发出了“真实”、“震撼”、“冲击”这样的感慨。笔者采访了三位媒体人,他们眼中的《聚焦》,也许能折射出新传播时代的一种新的走向。

新传播工作:不再是“无冕之王”

姜均是杭州一家报社的记者,从大学毕业入行算起,已经有二十几年从业经历,是著名的“笔杆子”。“十几年前,传统媒体地位比现在高得多,出门的时候,采访对象往往对我客气有加,礼遇备至。记者被称为‘无冕之王,觉得自己可以影响社会舆论,引起多方关注。”

姜均说,看了《聚焦》,联系这几年来同行们的现状,特别是纸质媒体的境遇,不免感慨良多。

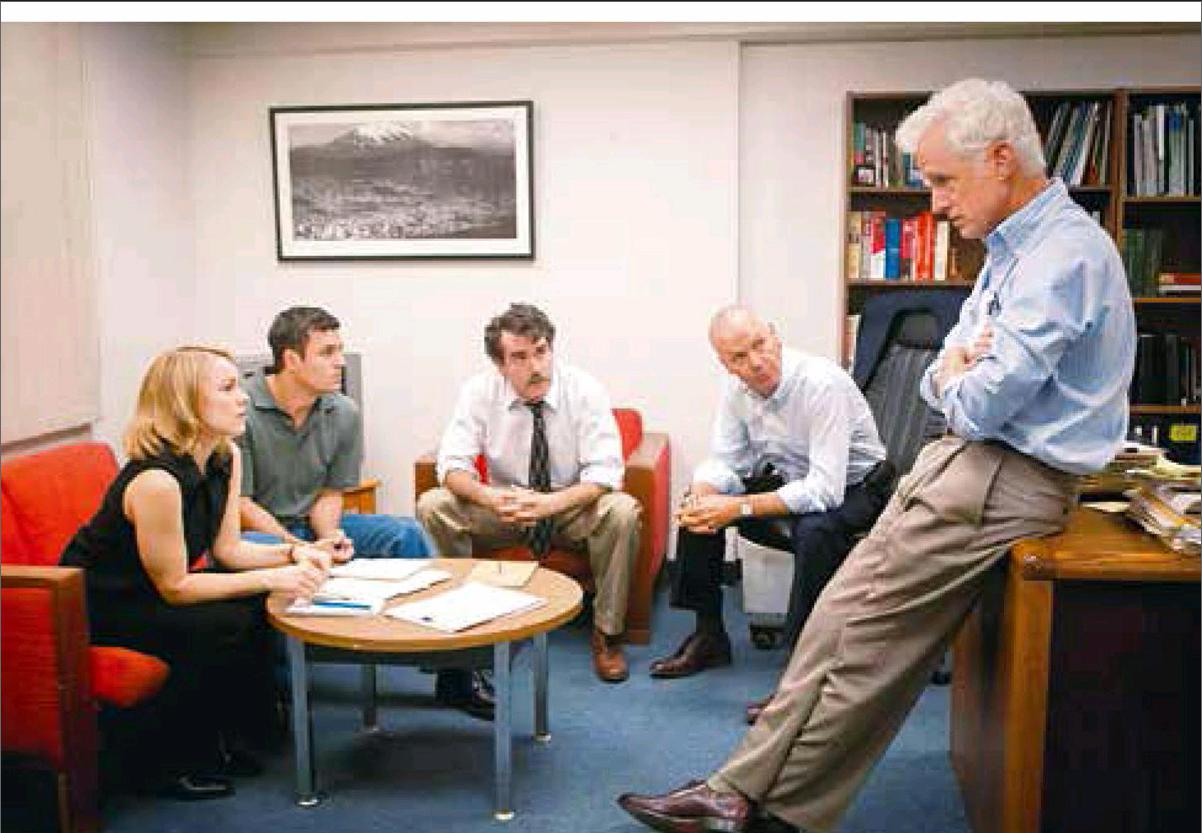

《聚焦》的情节其实很简单,从2001年一桩雪藏已久的天主教神父娈童案件开始,主管波士顿大主教区的红衣主教被爆早就知情,却搁置包庇,严重渎职。随着调查的深入,他们惊骇地发现,涉嫌对儿童性侵的神父从1人到13人,再到令人瞠目的70人。《波士顿环球报》老牌编辑瓦尔特·罗宾森和他手下的“聚焦”特稿小组,用一系列严谨、真实的客观报道,披露了教会神职人员长期、大量性侵儿童的丑闻,电影基本上就是当年调查事件的视觉化还原,堪称一部新闻深度调查报告的教科书。

“然而看完回头一想,这部电影没有绝对的主角,也没有熠熠星光,反映的是一个精英团队的共同努力。在当今好莱坞,英雄不会飞、不会打的电影着实不多!”姜均说。

《聚焦》完全剔除了虚构作品的戏剧性,没有刻意丑化那些犯罪的神父,也没有罪恶的刺激画面。片中是一个个令人印象深刻的纪录片段。记者们不是没有遇到困难:公关部门特别提醒,小心触怒占《波士顿环球报》订户53%的天主教徒;教会势力强大,上层人士不愿撕下虚伪面纱,搞得太不体面……

姜均在点评《聚焦》时还说,媒体众多、新闻爆炸的时代,越来越感到新闻工作和新闻记者的身份不再是“无冕之王”,相反的是作品影响力在扩大。随着载体更新、传播速度加快,这种改变尤甚。“也许读者没有记住你的名字,已经去看下一篇报道了。但只要有好的内容,他们一定会为了内容而关注、跟踪这一社会状态,我想,这就是《聚焦》透露出来的最有价值的现实信息。”

新传播形式:媒体融合需要相互学习扬长补短

柳小跳是一位年轻的新媒体编辑,从业时间虽然不长,“但干过广告文案、做过公关推广,算是有点媒体经验。”如今,她就职于一家知名网媒,负责旅游和政府新闻的整合、编辑。当面对她所不了解的传统媒体、特别是报刊等纸质媒体的时候,柳小跳的态度一直是:“当然不如现在的网络媒体啊,速度快,受众多,传播形式的替代只是时间的问题。”

但在观看了《聚焦》之后,柳小跳对传统媒体的态度发生了巨大的改变。

《聚焦》里也有一名女记者,这位叫萨夏的女记者挨个探访涉案神父,吃了不少闭门羹,冷不丁遇到一位面容慈善的老神父,毫不设防地承认自己性侵过男童,并平静地说“我自己也从来没有在这件事中感到过快乐”。正如电影中这个神父讲述的那样,他少年时也曾被一位天主教神父性侵。这件事在社会上激起极大反响。

电影中娈童案的整个调查过程,瓦尔特·罗宾森和手下的精兵强将有声有色的作为昭示人们:拥有类似“聚焦”调查组,对于一个传统媒体来说,是多么宝贵的财富。传统媒体人对于真相与良知的坚守,光芒始终不灭。

而这,也正是传统媒体最大的价值所在。当今网媒日渐强势,但随之而来的是社交媒介的扁平化和碎片化。“包括我工作的网媒在内,许多新传媒工作者都把复制、粘贴和抄录当作每天工作的标准课程,我们每天陷入信息海洋,但却缺少独有的深度和综合的思辨能力,于是就陷入媒介拓展的怪圈而不可自拔。”柳小跳说,因为没有足够自信的媒体内容,不少网媒更加依赖渠道带来的流量撑门面,丢掉了自己的看家本领,也丢掉了作为媒体的自信。

另一方面《聚焦》也展示了当今一些纸媒、广播和电视栏目纷纷停发代表其核心价值存在的深度调查和独家特稿,而热衷于更加便捷、也更加浮躁的网络快餐式信息,这是多么的不理智。

“事实上,传播渠道融合,新媒体和传统媒体从业人员的相互学习扬长补短,是我们应该考虑的问题,若能把传统媒体体制中的藩篱打破,从更好的选题和角度切入,做更多的挖掘工作,激发每个编辑记者的工作激情,岂不比随意换个媒介平台更好?毕竟,大家都想成为《聚焦》中瓦尔特·罗宾森这样有职业素养、有社会责任、有个人情怀的记者,不是么?”柳小跳对《聚焦》的心得,很大程度上也代表了当今新媒体从业者由这部电影所受的启发。

新传播立意:舆论监督对社会依然有重要价值

老胡今年50岁,在一家卫视扛了大半辈子摄像机。“年轻时还有些新闻理想,觉得应该镜头向下,反映更多的社会真实、民生故事,用自己的镜头打动人、把世界变得更美好。”老胡说,但随着年龄的增大,反倒对工作的意义越来越迷茫,感觉失去了新闻理想,工作只是满足温饱的手段而已。

“但是,《聚焦》彻底唤醒了我心底的那个梦想。”

观看这部电影的过程中,让老胡感到最触目惊心的是,并不是没有人发现神父娈童,而是娈童内化在天主教体制内并被其缄默的状况,这个现状在西方能维系到21世纪,就因为宗教拥有特权从而屏蔽了外界的认知,天主教高层是洞悉这一秘密的,但他们缺乏内部改良的动力,正如片中既是施害者又是受害者的那个年迈神父承认他幼年时被神父性侵过一样,已经习以为常。《波士顿环球报》“聚焦”小组用了几乎2年时间来搜集这些罪证,不断取证采访、突破,在大量无可辩驳的事实面前,天主教体制最终被迫改革。

《波士顿环球报》从2002年1月6日到当年12月14日,做了近600篇有关“神职人员性侵儿童”的系列报道,获得了2003年普利策新闻奖。报道触动更多受害者勇敢站出来,波士顿大主教区最后有249名神父和教士被公开指控,活着的受害者超过了1000人。重大性侵儿童丑闻在世界各大城市相继爆出,《聚焦》片尾字幕列举了整整4页名单,最终演变为全球关注的重大事件。

奥斯卡颁奖典礼上也出现了令人动容的一幕:嘉宾Lady Gaga献唱一曲《直至你感同身受》,数十名曾遭受性侵害的青少年,和她手牵手一起勇敢站上舞台。美国副总统拜登也出现在现场,声援性侵受害者。

“以前读书时,常常学到的是:新闻媒体有监督社会现象、引导社会舆论的责任。看了《聚焦》后,作为媒体人,这种使命感被唤醒,油然而生。”老胡说,随着媒介自身生态的变化,许多重大突发事件比如“9·11”、“汶川大地震”、“三聚氰胺事件”等,在资源有限的境况下,如何在覆盖式新闻报道和即时性模式下做出更有效更有力的深度报道?老胡觉得,《聚焦》已经得出了部分结论:“我们必须锲而不舍地去追踪深挖,而不是报道它后就追下一个新闻热点去了。”

事实上,正是这份执着、专注、热情,体现了新传播时代媒体的使命和责任所在。在未来,从内容深度挖掘着手,才是新媒体亟需发力的地方,那里有无穷蓝海,而不是立个新门面,仅仅用技术手段在传播渠道上做个“新样子”。什么时候媒体做出像《聚焦》这样的深度挖掘的专题特稿,才能真正称得上“新媒体时代”到来了。endprint