唐代版刻书法概述

文/刘元堂

唐代版刻书法概述

文/刘元堂

内容提要:版刻书法在唐代处于初创时期,尚没有引起官方的重视。其主要应用于佛经和历书、阴阳杂说、字书等民间用书,书法艺术水平不高。唐代版刻书手也仅限于佛教徒和民间书手,文人士大夫较少参与。刻工则大多由原本善于镌刻图画的工匠担任。尽管如此,作为一种新的艺术样式,唐代版刻书法对当时及后代都产生不可忽视的影响。

关键词:唐代;版刻书法;书手;刻工

唐代是中国历史上文学艺术发展最为辉煌的时期之一。仅就书法艺术而言,唐代是楷书发展到登峰造极的时期。法度森严、尽善尽美的唐楷无论在写本还是碑刻上,都得以淋漓尽致地发挥。与之相反,以楷书为主要表现对象的唐代版刻书法艺术水平却不尽如人意,这与它运用不久、技术欠佳不无关系。

因年代久远,保存到今天的唐代版刻书法作品已经很少,除去梵文作品,主要有以下几件:

1.1906年新疆吐鲁番出土《妙法莲华经》残卷,存《分别功德品第十七》和《无量寿佛品第十六》,共194行。黄麻纸,卷子,一纸。1952年日本版本学家长泽规矩也根据印本中有武则天制字,断为武周(684-705年)刻本。现藏日本东京书道博物馆。

2.1966年,在韩国东南部的庆州佛国寺释迦塔内,发现一卷《无垢净光大陀罗尼经》。该经卷纸厚薄均匀,楮质,色黄。纸幅共长670厘米,高6.5厘米,上下单边,画有界线。由12纸组成,每纸刊经文行数不等,60行左右。每行6-9字不等,行高约5.4厘米。其中有武后制字四字。据考证,此经卷印制年代在704年至751年之间,且系在唐朝印制后传入新罗的。[1]

该经版刻楷书行笔自由,不为法度所拘。部分字迹结体怪诞,似小儿所写,妙有佳趣。恰如雷德候先生所评:“荒率朴拙的字迹歪歪斜斜,分行不齐,却自有一种粗旷之美。”[2]

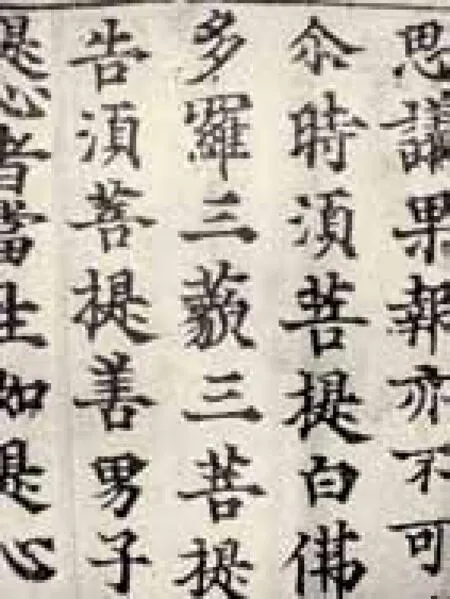

3.敦煌出土《金刚般若波罗蜜经》(SP.2)(图1)。该经卷由七纸连接,总长487.7厘米,匡高25.6厘米。卷前雕印扉画,长28.6厘米。扉画正中坐有正在说法的释迦牟尼佛,其前为瘦小的长老须菩提。周围及上空有护法天王、菩萨、飞天等近20人,人物神态各异,栩栩如生。扉画后之经文,共296行,每行18-20字不等,共计约5000字。卷末有“咸通九年(868)四月十五日王玠为二亲敬造普施”刊语一行。该经为现知有确切纪年最早的版刻书法作品。1906-1908年,英籍匈牙利人斯坦因劫自敦煌莫高窟藏经洞。现藏英国大英博物馆。该作品以唐代写经体为之,首尾完整,字数众多,实为唐代版刻书法的代表作,可惜镌刻略差。

4.1975年,陕西西安西郊冶金机械厂工地唐墓出土《佛说随求即得大自在陀罗尼神咒经》。该经高35厘米,宽35厘米。中心墨绘施彩图,图中菩萨正在抚慰作跪姿的女供养人。图四周刊咒经18行,咒经外围刊手印一匝。该经经文中存有南北朝以来佛经写本常用的俗体字和异体字。字迹细小,刊刻粗糙,仅得字形。刷印不匀,加之残缺严重,模糊不清。

5.1944年,四川成都四川大学南近府河(锦江)北岸唐墓出土梵文《陀罗尼经》。该经匡内高31厘米,宽34厘米。匡外左侧刊汉文“成都府成都县□龙池坊□□□□近(匠)卞……印卖咒本□□□……”等字。中心刊出六臂菩萨坐于莲座上。围绕中心续刊咒经17行,咒经外围刊出菩萨和手印。据考,唐肃宗至德二年(757)成都始改称府,故此本刊刻年代当晚于757年。

6.敦煌出土《上都东市大刁家大印历》(S.P.11/翟目8101)。该历日仅为一小残片,雕有“上都东市大刁家大印”字样。字样右边存八门图中的火门、风门、木门、金门方位。唐代宝应元年(762)以京兆府为上都,此件作品当是写、刻于宝应元年之后。其中“家”字连笔写成,为行书体,说明行书在唐代版刻书法中已经存在。现藏英国大英博物馆。

7.敦煌出土雕版《唐乾符四年丁酉岁(877)具注历日》(S.P.6/G.8099)。该历日匡高24.8厘米,全长96厘米。四周镌有双边栏线。“具注历”是指内容有吉凶注记的历书,内容繁杂,字数众多且大小不一。该件作品书写拙劣,字体歪斜不匀,镌刻粗疏,应为民间书手所为。现藏英国大英博物馆。

8.敦煌出土《剑南西川成都府樊赏家历》(S.P.10/翟目8100)。该历日高26厘米,宽8厘米。已残,仅存文字四行。首行墨书“如有人要借用了请知送回”等;第二行大号字体雕印“剑南西川成都府樊赏家历”;第三行雕印“中和二年(882)具注历日凡三百八十四日太岁壬寅”等;末行雕印“推南女九曜星图”等。版印字体宽博端庄,横细竖粗,具有典型的颜体特征。末行“图”字与颜真卿《祭侄文稿》里的该字形体神采非常接近。现藏英国大英博物馆。作为雕版印刷重镇的成都,在宋代多使用颜体字,其渊源当始于唐朝。

9.敦煌出土《故圆鉴大师二十四孝押座文》。该经文卷轴装,通高20.1厘米,全长150厘米。有字共55行。每行分上下句,中间空两字。上下无边栏。每句7——8字不等。全篇作韵文,文义浅显,通俗易懂。现藏英国大英博物馆。楷法取欧阳率更早期《皇甫诞碑》风格,骨气劲峭,法度严整。镌刻刀法渐趋成熟,能够较为忠实反映原作。对本件作品的创作时间尚有争议,因为唐、五代各有一个圆鉴法师。唐圆鉴法师主要活动在8世纪中叶,《故圆鉴大师二十四孝押座文》当属于其坐化之后所镌刻。[3]我们暂且存疑。

以上版刻书法作品,除去尚且存疑的最后一件,总的风格特征是粗糙拙劣,水平不高。《旧五代史·唐书·明宗纪九》注引《柳氏家训序》云:“中和三年(883)癸卯夏,銮舆在蜀之三年也。余为中书舍人,旬休,阅书于重城之东南,其书多阴阳杂记、占梦相宅、九宫五纬之流,又有字书小学,率雕版,印纸浸染,不可尽晓。”[4]“印纸浸染,不可尽晓”说明当时版刻作品质量不佳,与现存作品之艺术水平低下可互为印证。

唐代版刻书法的书写内容只限于民间所需要的历本、字书,以及佛、道经典,还有适合大众口味的诗歌零星篇章。代表正统思想的儒家经典尚不见木版梓行。[5]而恰恰儒家经典才是官方最为需要的。这说明在唐代,版刻书法尚处于水平较低的状态,没有引起官方的足够重视和认可,尚不能作为文献传播的重要手段而被采用。因此,便限定了版刻书法书手身份大都是社会下层人民,官僚显贵或地位较高的知识分子较少参与。虽然唐代中书省、集贤殿院等设置书直及写御书手多人,[6]这些书手大概不会去抄写民间流行之物的。

从现存唐代版刻书法作品来看,数量最多的是佛经,其次是历书。二者相比,历书质量更差,确是“印纸浸染,不可尽晓”。民间常用之物,书写水平又低,应该是文化水平较低的民间书手所写。版刻佛经则是另一种情况。美国学者卡特在《中国印刷术的发明和它的西传》一书中谈道:“从中国发明印刷术开始起,直至20世纪止,在印刷术的悠久历史中,无论何种语文或在任何国家,其最初的印刷,几乎无不和神圣经典或和世界三大宗教之一的神圣艺术有关。中国最早的印刷,即为佛经和佛教图像。”[7]中国佛教讲究佛、法、僧三宝供养,佛经、佛像都是礼敬对象,抄写佛经是作功德的手段之一。随着人们对佛经需求量的不断扩大,抄写已经不能满足社会需求。根据有关文献,结合现存唐朝早期出现的版刻刷印佛像和佛经实物,“中国印刷术之起源,与佛教有密切之关系”[8]的观点已被人们所共识,甚至有人提出“雕版印刷的发明者为僧侣”的观点[9]。可见,佛教对版刻书法形成的促使作用是最为直接的。佛教徒抄经最为常用的写经体,不免成为版刻书法最早使用的书体。

佛教抄经,因师徒相授,且将前人抄写之经卷作为范本,所以字体在很长一段时间内保持某些固有特征,人们称这种抄写佛经的字体为“写经体”。写经体初始于晋代,随着时间推移,不免受时代书风影响,逐渐发展成既有共性特征又富个性色彩的多种面目。比如南北朝时期,写经体吸取北魏字体风格,形成一种笔画肥厚、结体方严的写经字体,我们称之为北魏写经体。北宋抄本《金粟山大藏经》,依然采用这种字体。至唐代,写经体与法度森严的楷书结合,又形成一种结体严谨、书写自由的书体,人们称之为唐代写经体。唐朝写经体具有较高艺术成就,启功先生在《唐人写经残卷跋》中评唐人写《妙法莲华经》残卷曰“笔法骨肉得中,意态飞动,足以抗欧、颜、褚,在鸣沙遗墨中实推上品[10]。”

上述几件现存版刻佛经作品,大概是佛教徒用写经体所为。尤其是咸通九年(868)所刻《金刚般若波罗蜜经》,作为有最早纪年的版刻书法作品,从字形看,已完全具备唐代写经体的特征。但稍加品味,会感觉其精细程度且不说与纸本唐代写经体相去很远,与同样采用唐代写经体的、宋临安府贾官人经籍铺所刻《妙法莲华经》也是差距很大。原因在哪里呢?再加以仔细观察,会发现刻工并不是忠实照原形镌刻,比如转折处大都一刀而就,刀切痕迹明显;横画收笔处,亦是各种出现多种夸张形态(图2),不符合楷书书写的收笔规律。正是这种大刀阔斧的刀法,破坏了原稿的细腻与灵动。既然问题出在镌刻这道工序上,我们有必要对唐朝版刻书法的刻工进行探讨。

前文已述,随着版刻印刷术的起源,先有木刻版画,后有版刻书法。从上述版刻书法作品来看,大都和图画雕刻在一起。甚至一些历书残本,也是把字迹控制在图状的界格之内。这些图像大都镌刻流利、线条优美,作为其中代表的咸通九年(1868)刻《金刚经》前的版画,郑振铎评曰:“整个画面篇幅不大,而包含了许多人物,位置稳妥,一点没有拥挤之感。而且刀法谨严而工致,每个人物的表情都刻画得相当深刻,确是一幅完美无疵的木刻画,是相当成熟的作品。”[11]可见,在《金刚经》版画镌刻之时,图画刀法已臻成熟。而此时的版刻书法刀法与之反差较大,是符合先有木刻版画后有版刻书法规律的。

在此我们不妨大胆推测,在咸通九年(868)以前,还没有出现专工于版刻刻字的匠人,文字镌刻由精于图画雕刻的刻工一并完成。这些刻工只是善于图画雕刻,并不识字,因此会出现版刻书法字迹雕刻唯求大概的情况。

唐代版刻书法,虽然在初创时期,但它的产生不仅像《剑南西川成都府樊赏家历》那样,对后世蜀地版刻书法风格起了先导作用,对同时代的写本书法也产生了影响。现存于世界各地的敦煌遗书中,现有十多份带有“西川过家真印本”字样的《金刚经》写本。[12]如P.2094b《金刚经》(908)题记:“布衣弟子翟奉达,依西川印出本内,抄得分数及真言,于此经内添之,兼遗漏分也。”说明这些写本都是根据“西川过家真印本”或“西川印出本”抄写而来。此外,P.2184《金刚经》写本,卷尾题记中有“洛州巩县王大器重印”等语,可见也是根据印本传抄的。又京“生”字7号(B.7371)《佛顶尊胜陀罗尼经》写本,末有:“特进试鸿胪卿大光善寺三藏沙门大广智不空奉诏译,弟子王发愿雕印。”知此写本也是根据印本转录。不仅佛经如此,敦煌所出咸通二年(861)写本医书《新集备急炙经》(P.2675)末书有“京中李家于东市印”一行,说明此写本系据李家印本转录者。[13]

凡物之初,无不简陋。版刻书法在唐代处于初创时期,尚没有引起官方的重视。其主要应用于佛经和历书、阴阳杂说、字书等民间用书,书法艺术水平不高。唐代版刻书手也仅限于佛教徒和民间书手,文人士大夫较少参与。刻工则大多由原本善于镌刻图画的工匠担任。尽管如此,作为一种新的艺术样式,唐代版刻书法对当时及后代都产生不可忽视的影响。

图1 敦煌出土《金刚般若波罗蜜经》

图2 咸通九年(868年)刻

注释:

[1]钱存训.现存最早的印刷品和雕版实物[M]//钱存训.中国古代书籍纸墨及印刷术.北京:北京图书馆出版社,2002:148-158. 张秀民.中国印刷史[M].韩琦,增订.杭州:浙江古籍出版社,2006:24-26.

[2]雷德候.万物——中国艺术中的模件化和规模化生产[M].张总等,译.北京:三联书店,2006:205.

[3]李致忠.古代版印通论[M].上海:上海古籍出版社,2006:55.

[4](宋)薛居正.旧五代史(卷43)注引柳玭《柳氏家训》[M].北京:中华书局,1976:588.

[5] 张秀民.中国印刷史[M].韩琦,增订.杭州:浙江古籍出版社,2006:22-23.黄永年.古籍版本学[M].南京:凤凰出版集团江苏教育出版社,2009:52-54.

[6]关于唐代官方书手请参看朱关田《唐代楷书手、书直和经生》.朱关田.初果集[M].北京:荣宝斋出版社,2008:161-175.

[7](美)卡特.中国印刷术的发明和它的西传[M].吴泽炎,译.北京:商务印书馆,1991:126.

[8]向达.唐代刊书考[M]//向达.唐代长安与西域文明.石家庄:河北教育出版社,2007:126.

[9]罗树宝.中国古代印刷史[M].北京:印刷工业出版社,1993:79-82.

[10]启功.唐人写经残卷跋[M]//启功.启功丛稿·题跋卷.北京:中华书局,1999:298.

[11]郑振铎.中国古代木刻画史略[M].上海:上海书店出版社,2006:10.

[12]胡发强.敦煌藏经洞出土雕版印刷品研究[D]。45-46 白化文.敦煌汉文遗书中雕版印刷资料综述[M]//敦煌语言学研究.北京:北京大学出版社,1988:295-298.

[13]宿白.唐宋时期的雕版印刷[M].北京:文物出版社,1999:2.

本文系南京艺术学院校级项目“元代版刻书法研究”(XJ2014014)的阶段性成果

本文作者系南京艺术学院美术学院副教授

约稿、责编:金前文