桂苑飘香 凤舞校园

史建锋

乐从镇位于佛山市順德区西北部、佛山市中心组团新城区——佛山新城南部,距广州仅30公里,毗邻港澳,拥有港澳及海外侨胞8万多人,是广东省名副其实的侨乡。韦应恒,乐从路洲人,香港乐从同乡会创会会长,香港百老汇珠宝有限公司董事长。他热心公益事业,支持家乡教育和文化建设,曾获佛山荣誉市民奖章。1988年,韦应恒先生决定赠资兴建一所全日制初级中学,选址于乐从镇路洲村,为附近村居的孩子以及外来务工人员的子弟入学提供便利条件。为了纪念先慈,远念母恩,韦应恒先生决定以母亲的名字“梁桂凤”来命名这所学校,这就是今天的“桂凤中学”。

一、大改革,源于感恩

桂凤中学的师生懂得韦先生的良苦用心,始终把“感恩”教育作为学校的文化追求。

建校之初,学生素质参差不齐,教学质量与本镇其它学校相比,处于落后位置。由于学生整体基础差,学习积极性不高,教师习惯“讲解”,照本宣科。因此,学校一直在思考:如何以“感恩”为抓手,提升教学质量和办学水平,以优异的成绩向社会和家长交一份满意的答卷?

为此,桂凤人上下求索,积极寻找学校发展的突破口。

2010年,学校提出“向45分钟要效率”的目标,把课堂教学管理作为学校发展的突破口,以期点燃教师的热情,改变低效的课堂教学。此时的管理工作还谈不上“改革”,只是停留在对课堂教学的硬性要求上,例如对教学常规工作中的备课、上课、作业、辅导、教研等工作提出了明确要求,重视规范操作。通过严格的课堂教学管理,学校的教学质量虽然得到一定程度的提高,但问题依然存在,主要表现为教师教得累,学生学得苦。

时间倒推回2012年。

这一年的11月,在乐从镇教育局统一部署下,桂凤中学推行“自主、合作、探究”为主的学习方式变革,寻找课堂教学的新模式,从教学形式和教学关系上对课堂教学进行大刀阔斧的改革。

解放学生,解放教师,开放课堂,桂凤人动真格了。

犹如在一池死水中投入了一块石头,学生学习方式的改变打破了原来教师讲、学生听的静止状态。教学内容的学案化,学习小组的建立,组内成员的独学、对学、群学,使得学生的思维真正被激活了。

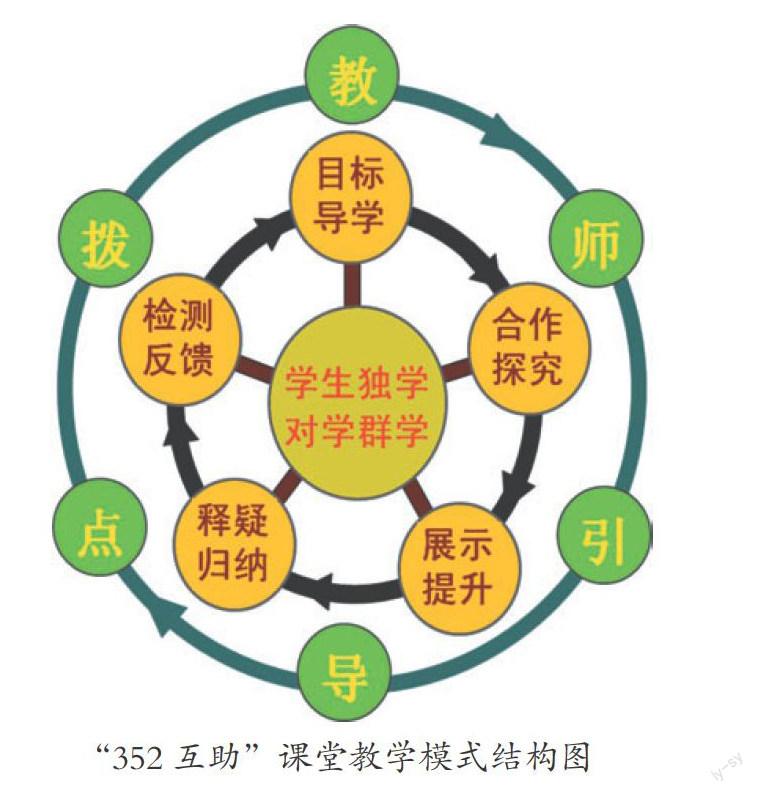

依托“导学案”和“小组合作”这两个抓手进行的课堂教学改革,如何变“拿来”为“独创”?经过几年的实践,桂凤中学构建了“352互助”课堂教学模式,在教学方式、教学流程、教学评价上进一步细化。

“3”代表“独学”“对学”“群学”三种学习方式。

独学,要求学生独立阅读、独立思考、独立练习、独立操作、独立积累;对学,要求学生互相帮助,帮者耐心细致,被帮者积极主动、虚心、态度诚恳,共同学习,共同提高;群学,学生围绕主问题,在组长的带领下共同完成问题学习、知识巩固和拓展提升等环节。

“5”代表课堂教学的流程,具体来说,分为五个步骤。

第一步:目标导学。导学案指引学生明确预习及导学目标,确认略读或精学的任务,学生发现问题,提出问题,带着问题走向课堂。

第二步:合作探究。由小组长组织小组内(间)的交流学习,开展合作与探究学习,生成组内(间)新的学习疑难点,真正实现“兵练兵、兵教兵、兵强兵”。

第三步:展示提升。运用多种形式展示小组内(间)合作探究的成果,其他小组进行补充、点评、质疑,教师启发、引导、点拨、鼓励、评价和作精要讲解。

第四步:释疑归纳。教师针对学习思路、方法、原理、规律、知识误区等进行阐释、引导和总结,设计内容框形成知识网络,让各成员自主进行整理。

第五步:检测反馈。学生完成导学案中的检测反馈内容,检查对学习任务的掌握情况,教师及时获取反馈信息并进行再次适度补救,最终进行课堂小结,达成本节课的学习目标。

“2”代表“学”与“教”的两类反思。

一是每天的“教”“学”反思。“学”的反思:由小组长组织本组成员,小结当天小组学习的情况,发现问题,及时协商解决。“教”的反思:一是对学生学习中所发生的问题,及时纠偏,达成共识,不断完善改进;二是每周一次教师例行的课堂改革案例反思,由课改教师介绍经验或进行课改问题答辩。

二、大探索,引发突破

从哪里开始向传统课堂教学动刀子?桂凤中学的答案很干脆:教学观念的转变。

只要是改革,必然会遇到一些阻力,桂中的课堂改革也不例外。改革之初,一些教师不理解,如个别年长的教师认为自己教了大半辈子的书,怎么突然之间,就说自己的教学有问题或不管用了。实现“要我改”到“我要改”的转变,必然要在教师群体中掀起一次头脑风暴,彻底荡涤落后的教学观念。

改革,就是向教师自己的课堂来一场静悄悄而又轰轰烈烈的革命。

为了让一线教师亲身感受课改的魅力,学校先后多次组织以课堂教学观摩为主题的外出学习活动,选派骨干教师走进山东杜郎口中学、广西蒙山文华实验学校、深圳明德学校、广州思源学校等课改名校参观学习,学习课改的先进理念,观摩先进的教学模式。

从此,一批又一批教师带着问题出发,怀揣收获返回。大家求知若渴地缠着蒙山老师求教:如何培训学生、如何管理小组、如何编写导学案?问题越来越具体,越来越精细,因为大家志在“取他山课改之玉,攻桂中特色课堂”。于是,越来越多的教师接受了课改的先进理念,积极探索课堂教学模式。

杰作之一:“导学案”的三次改变

课堂改革之始,懵懂之初,桂中人外出学习,观摩全新的课堂,带回了形式多样的学案或导案设计。这些形形色色的设计冲击着教师们原有的教学思维。是啊,以往的课堂,按照老师设计好的教案,一问一答,一问自答,程序简单,操作简便,但这些带回来的学案、导学案更重视学生的自主学习!

怎么设计学案呢?看着拿回来的学案、导案,桂中人同其他经历过课改迷茫的老师一样,从依样画瓢到边试边改造。开始,大家借别人的版面、框架,简单直接地“拿来”并交给学生使用。这时的桂凤人想法很简单:将学习内容和流程要求“纸质化”,模仿出一个“模子”,再将纸质化的东西课堂化。

随着课改的推进,桂凤中学的老师们认识到,仅仅在形式上、内容上进行模仿,课堂陷入了模式化的怪圈,很多课没有了学科的味道。于是,一些老师错误地认为,将学案内容直接换成习题,让学生会做题,就解决了学科的问题。这一阶段,一些学科又开始了一次又一次的筛选习题,形成重点习题或典型例题的集合。这样的学案,实际上加重了教师教和学生学的负担。

习题化的学案让桂中人又一次陷入深思:难道就没有更好的方法,既能引导学生自主学习交流,又能让教师点拨,实现教学相长?课堂要真正实现教师的“善教”与学生的“乐学”,教师就应该换位思考,遵循学生的学习规律,按照学生的学习过程进行导学设计。

导学案之“导”应该在“多维视角”“矛盾冲突”“批判思维”三方面着手,在科组、备课组研讨会上,集思广益,去粗存精。每一份学案代表着关于学科教学内容的再思考;每一次使用都是小组合作学习流程的再设计。学案上,哪些粗浅费时,哪些不易操作,哪些重复累赘,都有矫正、修改与提升。

顾泠沅先生说:“站在学生的角度看,该听的听了没有;该说的说了没有;该想的想了没有;该做的做了没有。”导学案在编制上的转变,正是桂凤人课堂教学思维方式的转变,更是教学方式的根本改变。过程虽如浴火般痛苦,但正因这一浴火的磨练,才让桂凤中学的课堂教学赢来最终的涅槃!

杰作之二:“微问题”的细致研究

课改,是一个宏大的课题,需要从课堂教学的细小问题入手实现教师和学生行为的改变。谈到桂凤中学的课改,不得不提及“微问题”的研究和解决。

在最初的课改研讨会上,微问题集中在教学的有效组织和管理上。陈冰梅老师就“群学”提出了一些细节观察与实践。她说:“群学时,首先要明确任务,弄清群学的价值;其次,小组成员要站立,集中精神。展示的同学要迅速到位,其他同学迅速围拢。为了解决重难点,群学的展示要有分工,如谁负责板书,谁讲解哪一个环节。其他同学补充质疑时要先举手……”英语科组温雪莲老师围绕“如何帮助和激励学困生大胆展示”这一微问题进行研究,提出了“结对子、善争抢、偏点心”等具体做法。为了鼓励更多的学困生积极发言,自信展示,温老师课前安排优等生与学困生进行结对子预习,在课堂的展示环节让结对子的优等生和学困生一起上讲台,学困生主讲,中等生补充,优等生总结、释疑。因为有了这样“偏心”照顾,学困生敢于表现,大胆发言了。

随着课改的推进,研究的问题更加深入。

李丹老师研究了课堂中的“助产术”。针对学生在围拢质疑时,思维不够活跃,学得太被动,太沉闷的现象,李老师想到了苏格拉底的助产术。它的模式是“假设——反驳——再假设——再反驳”,在这种不断的反驳辩论中得出真理。课堂教学需要在“助产术”的模式上进行创新,在学生展示质疑过程中,引导学生“质疑——反驳——再质疑——再反驳”,有效地激发学生的思考活动,促使其积极主动地去寻找正确答案,进而锻炼学生活跃的思维。

黎美云老师根据初中数学新授课的特点,以“如何引导学生进行有效课前预习”为题进行研究。对于北师大版数学七年级上册第二章《有理数的加法》的教学,她围绕“如何进行两个有理数相加”这个知识点,设计了若干问题,让学生通过独学撰写预习笔记:本节知识与以往哪些知识有联系?进行两个有理数相加的重点和难点是什么?课本例题你看懂了吗?还有其它方法解决问题吗?本节知识你有什么新的发现和疑惑?课后习题是怎么解决的?在撰写预习笔记时,黎老师引导学生在书上圈出重要的概念,划出重点语句,标出关键字词,尽可能自主解决课本例题和课后习题,学会把新知识运用到解决新问题中。预习笔记的撰写让学生摆脱了过去“预习就是把课本看一遍”的应付式做法,为课堂的学习奠定了厚实的基础。课堂上,黎老師先后用群学和展示两种方式,让学生在组内和全班实现预习成果的汇报、补充和质疑。在此过程中,她注重课堂合作,关注生生互动,多途径激励学生参与课堂。学生在老师的引导下非常自觉、投入地学习,小组合作学习开展得热烈而有序,课堂效率大大提高。

生物科组的何秀娟老师在《先天性行为和学习行为》的观摩课上重视“情境”运用。她通过视频“乌鸦吃核桃”的情境导入,大大提高了学生学习的兴趣,还设计了“乌鸦喝水这种行为是生来就有的吗?如果不是,这种行为又是怎样形成的呢?”等问题导学,引导学生联系生活大胆思考,带着生活的经验、知识参与课堂讨论,了解先天性行为和学习行为的概念。课堂最后环节,何老师精心安排了狼孩的故事分析,让学生明白人类大脑的发育、人类语言的发展和语言文字等信息符号的学习是有关键时期的,错过了就很难弥补。

历史学科的学习涉及到许多材料的解读, 如何让每个学生都有事做,都有存在感,何桂娴老师在谈到她的微问题“关于导学案中历史材料的选择”时说:所选材料要通俗易懂,尤其需要照顾中等或中下层学生,避免其读之无味而选择放弃,因此选材不能太难。在“大运河”这一知识点的学习上,何老师抛出两则材料:“材料一:胡增《汴水》:千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。材料二:皮日休《汴河怀古》:尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”让学生对材料讨论,发散思维,并联系书本,巩固所学知识。

“微问题”的研讨是一次次的思想冲浪。把课堂教学改革遇到的具体问题转化成一个个值得研究的小课题,教师能自觉地参与到课堂教学改革中。

从微问题到小课题,从课堂细节关注到学科教学规律的提炼,从教学实践的探索到教育理论的丰富,桂凤中学正在走向更新的领域。2015年1月,语文学科的课题《小组合作学习下初中文言文教学模式的创新研究》列为佛山市教育局重点研究课题。物理科组《基于多元智能理论的初中物理优化导学案研究》、化学科组《初中化学教学小组合作对学环节的探究》、英语科组《“352互助课堂”模式下英语教学各类型的设计探究》、政史地科组《思想品德课有效课堂展示策略与实践的研究》等课题先后在顺德区教育科研部门立项。

杰作之三:同课异构的成果展示

2015年3月27日,桂凤中学开门迎客,成功举办了“352互助”课堂教学模式展示暨四市八校同课异构活动。柯理静、劳颖思、赵慕君、李丹、周红珍、梁荣艺、何秀娟、张华、杨敏婷分别代表各学科展现了桂凤中学“352互助”课堂教学模式。

众所周知,预设与生成是课堂教学的一对矛盾体。预设重在文本,生成重在学生。在“352互助”课堂教学中,桂凤中学更注重学生课堂的主体性,鼓励学生质疑、反驳、争论,因此,课堂上学生的生成往往有意外惊喜。在四市八校同课异构活动中,学生独学《孙权劝学》,有部分学生提出这样的疑惑:“如果吕蒙固执地不听孙权的勸,不去学习,难道他就不能让别人对他刮目相看了吗?”“如果一国之君是以君命的方式命令吕蒙学习,那吕蒙是不是也必须遵命学习呢?”显然,这些问题是出乎教师意料的,是教师没有预设到的。趁此机会,教师引导学生群学思考:吕蒙不学习,仅凭自身的天资是不是也能成为将领呢?如果孙权不是用“劝”的方式而是命令,效果是不是一样的呢?学生各执己见,安静的课堂顿时热闹非凡。教师引导他们联系学习过的《伤仲永》,结合家长、老师命令式学习的现实情况,最后达成共识,并在展示的环节用别开生面的话剧和采访形式将“意外”呈现给大家。善于捕捉意外,与预设结合,促进学生的生成,语文教学不再是一种简单的知识传递过程,而是师生将生活与现实再现和思考的过程。

这一天,梁荣艺老师与三水西南六中的地理老师以《东南亚》这节课进行同课异构。梁老师让学生以小组为单位在小黑板上进行群学板图,各小组学生兴致大增,通过自己画地图,直观地了解东南亚的位置、范围、地形、气候以及人文方面的地理信息。在展示环节,梁老师精心设计了十道选择题,各小组以对联、小品、诗歌、顺口溜等形式展示了他们满满的收获。学生们大胆地质疑,激烈地争辩,课堂气氛相当激烈。由此,梁老师总结道,灵动的课堂满足三个条件:一是学生必须长期以这种模式上课,他们对每个环节的基本要求和分工都很熟悉;二是需要有绝妙的课堂设计,每个环节预设的效果和可行性都非常明确,特别是时间的安排;三是教师控堂能力很强,总揽全局,随机应变,及时根据学生的表现调整策略。

传统英语复习课,学生做习题,对答案,写作文,学生整节课身体少位移,思想难灵动。赵慕君老师则“玩转课堂”,在“Module4 Seeing the doctorUnit3 Language in use”的学习中, 通过播放一小段英文电影《超能陆战队》中大白的话引出健康的话题。她巧设开头、先声夺人,在最短的时间内,使学生进入最佳的学习状态。课堂以活动为核心,教学活动层层递进,由易而难,激发兴趣。小组合作能力体现在作文环节:各组抽选写作话题,两组同一题目,为竞争对手;话题写作,独学完成后对学互读,群学更正纠错,投票定输赢。教师的任务主要是点拨和引导,“无痕”中体现着教师智慧的“有痕”。

三、大沉淀,桂香凤舞

2014年,一年一度的奖教奖学大会,韦应恒先生动情地说:“我欣喜地看到,在乐从课堂教学改革的大环境下,桂中的课堂教学改革开展得有声有色,吸引了众多兄弟学校前来参观学习。希望学校继续坚持‘352模式的课堂教学改革,为学生提供优质教育,输送更为优秀的人才,让桂凤中学成为乐从教育的一张闪亮的名片……”

2014年9月,《中国教师报》马朝宏女士来到桂凤中学。实地考察桂中的课堂后,她感慨地说:“很多人到杜郎口学习,回去之后试验了才发现没有学明白。桂中的课改学到了真东西,在遵循教育教学规律的基础上,恢复了课堂的原生态。桂中的课改接地气,正在做着正确的事情。”

2014年11月25日,语文老师龙利红和七(8)班全体学生代表桂凤中学为佛山市课堂改革研讨会呈现了一节精彩的语文课《走一步,再走一步》。虽然课堂教学只设置了“精读课文,品评人物” “深入文本,援疑质理”“立足文本,拓展延伸”三环节,但是各组学生结合文本进行了个性解读,创编出各类新文本,深化了文本主题。

课改,让学科老师找到了研究的方向及重点,他们在实践中不断进行着思想的冲浪和智慧的总结。

周瑞兰老师如此感慨:“导学案下的小组合作的课堂新模式,解决了水土不服的问题。教学是学生、教师、文本之间的对话过程,作为语文老师,我会始终把学生放在主体位置,注重‘思维流,导出困惑,导出智慧,导出文化。”

桂凤中学的课堂教学改革产生了区域辐射影响力,吸引了不少区内外学校前来参观学习。

2014年10月15日,新丰三中率该校中层干部、科组长、学科教师一行20人到桂中进行交流。他们巡看全校各班,并分组深入到各年级课室听课。反馈会上,他们对桂中学生默契的配合和课堂教学效果感到震惊。新丰三中的校长说:“桂中的合作学习体现了学生的主体地位,让学生充分感受到老师的信任,从而敢于在课堂展现自己、表达自己、完善自己,勇于追求知识、追求真理,这应该是桂中课改实践的价值所在!”另一位从教近二十年的教师更是惊叹地说:“合作学习的魅力在桂中的课堂得以充分的展现,这样的课堂让我大开眼界,受益匪浅!”

2015年6月4日,东莞市石碣镇教育局组织了14位学科带头人,在《学校品牌管理》杂志社伍秀林的带领下来到桂凤中学进行学科教学与校本教研经验交流。参观交流团看了“352互助教学模式”简介,怀着浓厚的兴趣听了负责课改的校长做科组建设报告。桂凤中学校长指出,学校的科组建设立足校本教研,开展行动研究;聚焦问题研讨,引领科组发展;借力课改试点,铸造学科特色。与会领导、老师听完报告,有感于桂中的勇气、魄力和智慧,评价桂凤中学“认认真真探索,实实在在研究,研究思路极具推广价值”。

金杯银杯不如学生的口碑。桂凤中学2015届毕业生陈彧彦对“352”小组合作学习的课堂有太多的感慨:“从前是填鸭式学习,而小组合作学习之后,我学会了自己为自己的学业‘找饭吃。从学会,到会学,不仅对学业有很大的帮助,而且对今后的生活也有不小的帮助。”

谈到小组合作学习对自己成长的影响时,她说:“3年前,我,一个不懂得照顾他人感受的小孩子。得益于小组合作学习,让我在教导他人的同时,学会了换位思考与包容。我学会了在快要口出狂言的时候,让心里听听是否合理;学会了在失去耐心的时候,如何让自己尽快平静。这是很重要的一点,它不仅改善了我的人际关系,还让我收获了一群可爱的朋友。以至在离开的日子里,都会不禁回味那段快乐的时光。”

后来,她十分诚恳地对母校的老师说:“很感谢桂中的老师给了我尝试‘教别人的机会,到现在仍然受益匪浅。因为在‘教他人的过程中,我具备了归纳能力、表达能力。真希望这样的做法在桂中母校一届届传承下去。”

办一所家长满意的学校,一直是桂凤中学的追求。实行课堂教学改革之后,有家长这样评价:“我的小孩本是一个不太爱学习又很内向的人,现在回家能坚持读书,最重要的是能与别人融洽相处了。” “我的孩子,能在课堂上积极参与,表现得那么好,我很感动。”

课改路上,桂中人一直在行走着、思考着、探索着。他们曾经带着山重水复的迷茫,却也时常收获柳暗花明的惊喜。“慈母手中线,临行密密缝。谁言寸草心,报得三春晖。”桂中的课改,源于“感恩”,以“感恩”贯穿始终。没有感恩之心,就没有现在的“桂苑飘香,凤舞校园”。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。课改无坦途,发展无止境。桂中人始终相信:虽长风破浪会有时,但终会直挂云帆济沧海。

(本文图片由佛山市顺德区乐从桂凤中学提供)

本栏责任编辑 罗 峰