肝内胆管囊腺瘤的CT征象分析

赵旭辉,张瑞平(山西医科大学第一医院CT室,山西太原030001)

肝内胆管囊腺瘤的CT征象分析

赵旭辉,张瑞平

(山西医科大学第一医院CT室,山西太原030001)

[摘要]目的:探讨肝内胆管囊腺瘤的CT征象,以提高对肝内胆管囊腺瘤诊断的准确率。方法:回顾性分析6例经手术病理证实的肝内胆管囊腺瘤的CT资料。结果:6例均为多房囊性病灶,呈类圆形、椭圆形甚至趋于分叶状改变,囊壁光滑,边界尚清晰,囊内密度较均匀,其内可见分隔,1例边界欠清晰,3例分隔均匀增厚,2例囊壁可见点状改变,1例可见壁结节;增强扫描囊壁、分隔及壁结节强化,囊内低密度灶均未见强化。结论:肝内胆管囊腺瘤的CT表现有一定的特征性,单囊或多囊伴分隔、囊壁结节,并可见囊壁及分隔钙化,增强扫描囊壁、分隔及附壁结节强化,囊液不强化。掌握其CT表现,有助于提高对该病诊断及其鉴别诊断的能力。

[关键词]胆管肿瘤;囊腺瘤;体层摄影术,X线计算机

肝内胆管囊腺瘤是肝内少见肿瘤,缺乏特征性临床表现及实验室检查指标,术前诊断主要依靠影像学,但误诊率较高。现回顾性分析6例经手术病理证实的肝内胆管囊腺瘤的CT资料,并结合相关文献,探讨其影像学征象,以提高该病的诊断率。

1 资料与方法

1.1一般资料收集2012年1月至2015年8月我院经手术病理证实的6例肝内胆管囊腺瘤,其中男2例,女4例;年龄34~60岁,平均44.6岁。1例为体检发现,1例因心前区憋闷入院检查时发现,2例上腹部不适,2例食欲减退伴黄染、甲胎蛋白均正常,2例肝功异常,2例CA19-9升高。

1.2仪器与方法患者空腹8 h,于检查前口服温开水2 000 mL。采用GE公司64排Light speed VCT CT扫描仪。扫描参数:管电压120 kV,管电流采用自动调节技术,层厚5 mm,层距5 mm,重建层厚0.625 mm。增强扫描对比剂采用碘普罗胺注射液300(碘浓度300mgI/mL),剂量1~1.5mL/kg体质量,流率3.0mL/s,动脉期以腹部动脉的密度作为触发点(即当腹主动脉密度达到150 HU时开始扫描),静脉期延迟47 s,延迟期180 s。

2 结果

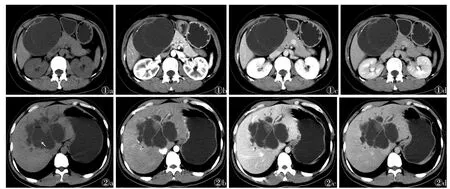

6例均为单发薄壁囊性肿物,位于肝右叶2例,肝左叶4例;病灶均较大,最大11.1 cm×8.6 cm,该病灶凸出于肝脏轮廓之外;呈类圆形、椭圆形甚至趋于分叶状改变,囊壁光滑,边界尚清晰,均呈分房改变,其内可见分隔(图1),分隔菲薄或均匀增厚,囊内密度较均匀,均为液性低密度,CT值7~15 HU,增强扫描未见强化;囊壁及分隔4例动脉期轻度强化,静脉期及延迟期呈延迟强化表现,2例3期均轻度强化,其中1例强化峰值出现在静脉期,并可见附壁结节(图2);2例囊壁及分隔伴点状钙化;2例伴有肝内胆管梗阻性扩张,肝外胆管轻度扩张;2例合并肝肾囊肿。

3 讨论

3.1临床表现肝胆管囊腺瘤是一种肝脏少见的囊性肿瘤,大部分发生于肝内胆管,少数发生于肝外胆管甚至胆囊。Ju-Hyun等[1]认为,病变发生于肝外胆管时,造成肝内胆管扩张,临床可出现黄疸。本组6例均发生于肝内胆管,2例出现黄疸,其中1例肿瘤位于肝门部,并压迫邻近胆道,致肝内胆管不均匀梗阻性扩张,肝外胆管轻度增宽;另1例肿瘤向胆管内分泌大量黏液,致胆管内压增高,与张伟强等[2]报道相符。本组2例合并肝肾囊肿,笔者认为其与囊性病变的发生是否有关,尚需进一步研究。

肝内胆管囊腺瘤好发于中年女性[3],本组男女比例1∶2,与文献报道相符。本病临床表现缺乏特异性,患者可有上腹部疼痛不适,食欲减退。实验室检查本组2例CA19-9升高,而AFP均正常,本病特异性实验室血清标记物尚在进一步研究中。

3.2 CT表现总结本组肝胆管囊腺瘤的MSCT表现并结合相关文献报道[4-10],笔者认为肝内胆管囊腺瘤具有以下表现:①肝内单发类圆形或分叶状囊性密度影,病灶大小不一,边界清晰,病灶较大时可突入腹腔内,常易误诊为腹腔病变,本组1例被误诊为腹腔占位性病变(图1);②单囊或多囊(多囊多见),囊壁光滑,囊内可见分隔及壁结节影,分隔可轻度均匀增厚,并可伴点状或沙砾状钙化影,本组2例可见点状钙化灶(图1);③囊内密度可均匀,亦可不均匀,密度不均可能与病灶内蛋白含量不同或病灶出血有关;④增强扫描囊壁、分隔及壁结节可见强化,宋斌等[8]认为壁结节及分隔明显渐进性强化,而赵国礼等[7]指出分隔及壁结节有轻度强化,强化程度较肝实质略高,本组4例轻度延迟强化,2例3期均轻度强化,其中1例强化峰值出现在静脉期,并可见附壁结节(图2)。

3.3鉴别诊断肝内胆管囊腺瘤为肝内少见肿瘤,且易误诊,被认为是胆管囊腺癌的癌前病变,虽然二者的部分CT表现可区分,但意义不大,临床治疗均采取手术全切[9],故主要与肝内的其他囊性病变进行鉴别:①肝囊肿,肝内单发或多发类圆形囊性密度影,无分隔及结节影,壁薄、其内密度均匀,若合并出血或感染时,其内密度可不均匀,增强扫描病灶不强化;②肝包虫病[11],典型表现为“囊中囊”,即母囊内可见数目不等的子囊,当囊内壁破裂后,内囊分离脱落于囊液中,呈“飘带征”或“水上浮莲征”,囊壁可伴环形或半环形钙化,且无壁结节形成,临床上常有牧区生活史或接触史;③肝脓肿[12],部分肝脓肿亦可表现为多房或蜂窝状低密度区,病灶周围可见低密度水肿带,增强扫描病灶内分隔及脓肿壁强化,水肿带不强化,脓肿壁与水肿带构成典型的“双靶征”或“双环征”,常有急性感染病史,寒颤高热,白细胞计数升高,肝区疼痛等;④囊性转移瘤,有明确的原发肿瘤病史,病灶多发,大小不一,无分隔,增强扫描呈环形强化,典型表现呈“牛眼征”;⑤肝细胞癌囊变,一般患者有肝炎或肝硬化病史,实验室检查AFP升高,增强扫描病灶残留实性成分呈典型“快进快出”表现。

总之,肝内胆管囊腺瘤的CT表现有一定的特征性。掌握其CT表现有助于进一步提高对该病的诊断能力,减少误诊。

图1 女,38岁 图1a CT平扫示肝右叶多房囊性低密度影,部分突向盆腔内(肝胃韧带间),其内可见分隔,分隔可见多发点状钙化灶(黑箭)图1b~1d分别为CT增强扫描动脉期、静脉期及延迟期图像。囊壁及分隔可见轻度强化 图2男,41岁 图2a CT平扫示近肝门部多房囊性低密度影,其内可见分隔(白箭)及壁结节(黑箭)图2b~2d分别为CT增强扫描动脉期、静脉期及延迟期图像。囊壁及壁结节轻度强化,CT值分别约56、60、45 HU,强化峰值出现在静脉期

[参考文献]

[1]Park JH,Lee DH,Kim HJ,et al. Unilocular extrahepatic biliary cystadenoma mimicking choledochalcyst:a case report[J]. Korean J Radiol,2004,5:287-290.

[2]张伟强,王立章,王佳,等.肝内胆管囊腺瘤CT、MRI诊断[J].医学影像学杂志,2010,20(12):1836-1838.

[3]王晓燕,李子平,彭振鹏,等.肝胆管囊腺瘤及囊腺癌的CT诊断[J].中华放射学杂志,2005,39(3):289-292.

[4]何剑,祝跃明,周玮,等.肝内胆管囊腺瘤及囊腺癌的多层螺CT诊断[J].实用医学杂志,2011,27(2):259-261.

[5]高晓玉,邢伟.肝内胆管囊腺瘤的影像学诊断和鉴别诊断[J].医学影像学杂志,2013,23(7):1049-1052.

[6]逄利博,赵绍宏,杨立,等.肝内胆管囊腺瘤的多层螺旋CT诊断[J].临床放射学杂志,2008,27(1):42-45.

[7]赵国礼,程红岩,龙行安,等.肝内胆管囊腺瘤的CT表现[J].医学影像学杂志,2009,19(2):216-218.

[8]宋斌,刘燕,屠文刚,等.肝内胆管囊腺瘤及囊腺癌的螺旋CT表现与病理对照[J].诊断学理论与实践,2014,13(2):198-201.

[9]林春苗,袁建华,丁忠祥,等.肝胆管囊腺瘤的影像学表现[J].放射学实践,2011,26(8):848-852.

[10]许飞,周纯武,李忱瑞,等.肝胆管囊腺瘤和囊腺癌的临床病理及影像学诊断[J].中国医学影像技术,2012,28(4):731-734.

[11]朱洪伟,安丽娅.新疆精河地区肝包虫病的超声与CT诊断及分型[J].新疆医学,2013,43(10):65-68.

[12]刘远高,李昌松,钟台声.细菌性肝脓肿的CT、MRI影像诊断及鉴别诊断[J].中国CT和MRI杂志,2014,12(6):58-60.

收稿日期(2015-09-24)

[通信作者]张瑞平,E-mail:abner753@163.com。

DOI:10.3969/j.issn.1672-0512.2016.03.037